| Titel: | Verbesserungen in der Fabrication von Regen- und Sonnenschirmen, worauf sich John Jeremiah Rubery, Regenschirmmacher in Birmingham in der Grafschaft Warwick, am 7. April 1836 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 63, Jahrgang 1837, Nr. LV., S. 269 |

| Download: | XML |

LV.

Verbesserungen in der Fabrication von

Regen- und Sonnenschirmen, worauf sich John Jeremiah Rubery, Regenschirmmacher in

Birmingham in der Grafschaft Warwick, am 7. April

1836 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. November 1836, S.

80.

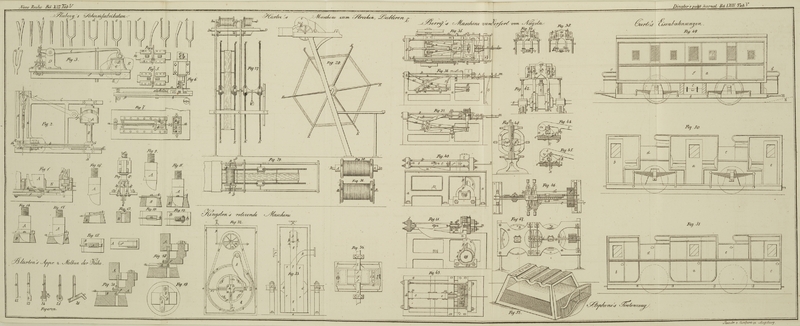

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Rubery's Verbesserte Regenschirme.

Die Absicht, welche der Patenttraͤger bei seiner Erfindung hatte, war

Ersparniß an Zeit und Handarbeit bei der Fabrication oder beim Formen der an den

Regen- und Sonnenschirmen gebraͤuchlichen Spannstaͤbchen aus

Metalldraht. Die Erfindung besteht darin, daß zwei, drei oder mehrere jener

Operationen, die sonst einzeln mit der Hand vollbracht werden, auf ein Mal mit

Huͤlfe eigens geformter Werkzeuge ausgefuͤhrt werden, woraus im

Vergleiche mit der gegenwaͤrtig gebraͤuchlichen Methode eine große

Ersparniß an Zeit erwaͤchst. Der Patenttraͤger bemerkt

uͤbrigens gleich im Eingange, daß er sich hiebei nicht genau auf die in der

Zeichnung angedeuteten Formen dieser Werkzeuge und Apparate beschraͤnke,

indem dieselben je nach der verschiedenen Groͤße und Form der

Spannstaͤbchen verschieden abgeaͤndert werden koͤnnen. Auch

behaͤlt er sich's vor, diese Apparate entweder mit der Hand oder mittelst

einer Dampfmaschine, oder mittelst irgend einer anderen Triebkraft in Bewegung zu

sezen.

Der Draht wird, nachdem er vorher auf die gewoͤhnliche Weise zugerichtet

worden ist, in einer eigenen Maschine in der fuͤr die Spannstaͤbchen

erforderlichen Laͤnge abgeschnitten, und dann an jenem Ende, welches die

Gabel zu bilden hat, gespalten, nachdem er vorher um ihn gerade zu machen, durch

eine Ziehplatte oder zwischen Walzen durchgelaufen ist. Hierauf wird die zur

Erzeugung eines Spannstaͤbchens erforderliche Laͤnge mittelst eines

eigens geformten Werkzeuges abgeschnitten, in welchem Werkzeuge die Enden zweier

Laͤngen von gewoͤlbter oder gerundeter Form auf ein Mal abgeschnitten

und geformt werden, d. h. sowohl das Laͤuferende (runner end) des zulezt abgeschnittenen, als das Gabelende (fork end) des demnaͤchst abzuschneidenden

Staͤbchens. Jenes Ende, welches die Gabel zu bilden hat, wird dann in einer

den Schenkeln der verlangten Gabel entsprechenden Laͤnge gespalten, worauf

man das Drahtstuͤk abermals in gehoͤriger Laͤnge unter das

Werkzeug bringt, damit jenes Stuͤk, dessen zur Gabel bestimmtes Ende vorher

gespalten wurde, nunmehr auch an dem Laͤuferende abgeschnitten werde, und

damit solcher Maßen unvollendete Staͤbchen von der aus Fig. a ersichtlichen Gestalt zum Vorscheine kommen. Zugleich wird

auch die Abrundung des Gabelendes des naͤchstfolgenden Staͤbchens

erzeugt, wenn man die Schnittenden nicht lieber vierekig, wie man sie in Fig. b sieht, lassen, und erst spaͤter beim

Durchschlagen oder Durchbohren der Loͤcher durch dieselben, abrunden

will.

Wenn man sich auf diese Weise Drahtstuͤke von erforderlicher Laͤnge und

mit gespaltenen Gabelenden verschafft hat, so bringt man sie in den zweiten Apparat,

worin die zur Gabel bestimmten Zaken aus einander gebogen, und in die aus Fig. c, d, e, f, g, h ersichtliche Form gekruͤmmt werden. Nachdem auch dieß

geschehen ist, gelangen die Staͤbchen endlich in den dritten Apparat, worin

die zum Behufe ihrer Befestigung an den Fischbeinen und Laͤufern

noͤthigen Loͤcher in sie gemacht, und zugleich deren Enden auch

gehoͤrig abgerundet werden.

Fig. 1 ist ein

von der Fronte genommener Aufriß des ersteren dieser Apparate, in welchem wie gesagt

Drahtstuͤke von erforderlicher Laͤnge abgeschnitten, und die zur Gabel

bestimmten Enden derselben gespalten werden. Die Maschine arbeitet mit rotirender

Bewegung, die ihrer Hauptwelle mittelst eines Riggers und eines Laufbandes von einer

Dampfmaschine oder irgend einer anderen Triebkraft her mitgetheilt wird, wenn man

diese Welle nicht lieber mittelst einer Kurbel durch einen Arbeiter umtreiben lassen

will. Fig. 2

gibt einen Grundriß, und Fig. 3 einen seitlichen

Aufriß derselben Maschine. a, a ist der Draht, der aus

einem Drahtbuͤndel herlaͤuft, welcher an irgend einer geeigneten

Stelle an einem Haspel angebracht ist. Er laͤuft zuerst durch eine Ziehplatte

oder durch Strekwalzen, die ihn gerade machen, und wird dann von dem Zangenpaare b, b, welches an einer Schiebplatte c, die sich zwischen den Fuͤhrern d, d bewegt, aufgezogen ist, in die Maschine geleitet.

Die Schwaͤngel e, e der Zangen sind durch ein

Stiftgelenke an dem Hebel f angebracht, der durch das

seitlich ausgefalzte Muschelrad A in Bewegung gesezt

wird; lezteres selbst befindet sich an der Welle B, die

in dem Maschinengestelle c, c in geeigneten Zapfenlagern

umlaͤuft. Mit Huͤlfe dieser Vorrichtung werden die Zangen b, so wie das Muschelrad A

umlaͤuft, den Draht festpaken und ihn unter den zum Abschneiden dienenden

Model bringen, welcher an dem unteren Ende des senkrechten Stuͤkes h angebracht ist, und durch einen anderen Hebel i in Bewegung gesezt wird. Dieser Hebel dreht sich in

dem Pfosten in entsprechenden Zapfenlagern, und wird durch das an der Welle B aufgezogene Muschelrad oder Excentricum E in Thaͤtigkeit gebracht. Wenn nun ein

Stuͤk Draht von gehoͤriger Laͤnge von den Zangen g unter das Schneidinstrument g gefuͤhrt worden ist, wie in Fig. 2 durch Punkte

angedeutet ist, so hebt das Muschelrad E den

laͤngeren Arm des Hebels i empor, damit

dafuͤr das Schneidinstrument g herabsinke, und

das verlangte Staͤbchen in geeigneter Laͤnge von dem Drahte

abschneide, und zugleich auch das abgerundete Ende des zunaͤchst

abzuschneidenden Endes bilde. Um diese Zeit wirkt das an der Wells B befindliche Muschelrad E

auf den laͤngeren Arm des Hebels h, der

gleichfalls an dem Pfosten D angebracht ist, wodurch der

kuͤrzere Arm und mit diesem das Stuͤk l,

welches sich zwischen den Fuͤhrstuͤken n,

n bewegt, herabgesenkt wird, damit auf diese Weise die Schneidinstrumente,

die das zur Gabel bestimmte Ende des Staͤbchens in der verlangten

Laͤnge zu spalten haben, an einander gebracht werden. Man sieht dieß

deutlicher aus Fig.

4, wo diese Schneidinstrumente in groͤßerem Maaßstabe und

geoͤffnet abgebildet sind, waͤhrend sie in Fig. 5 geschlossen

dargestellt sind, wie sie erscheinen, nachdem das Ende gespalten worden ist.

Wenn diese Operationen vollbracht sind, so bewegt sich das Muschelrad R von dem Ende des Hebels k

hinweg, wo dann die Schneidinstrumente oder Scheeren wieder geoͤffnet werden.

Lezteres geschieht durch die an dem Stuͤke l

befindlichen schiefen Flaͤchen p, p und mittelst

eines Gewichtes, welches mit den Stangen q an dem

laͤngeren Ende des Hebels k aufgehaͤngt

ist. Kaum sind die Scheeren geoͤffnet, so weicht das Muschelrad E von dem Ende des Hebels i

zuruͤk, und das Schneidinstrument g wird durch

ein an der Stange r aufgehaͤngtes Gewicht wieder

empor bewegt, damit die zur Speisung dienenden Zangen eine neue Drahtlaͤnge

unter den Bereich der Schneidinstrumente bringen koͤnnen.Die Stangen q und r

mit den daran aufgehaͤngten Gewichten sind in der Zeichnung des

Originales nicht angegeben.A. d. R.

Waͤhrend das Abschneiden und das Spalten der Staͤbchen von Statten

ging, hat das seitliche Muschelrad A den Hebel f zuruͤkbewegt, wodurch die zur Speisung

dienenden Zangen zuerst geoͤffnet und dann in die aus Fig. 2 ersichtliche

Stellung gebracht werden, damit sie eine neue Drahtlaͤnge in die Maschine

einfuͤhren koͤnnen. Auf diese Weise wird demnach die Maschine in

fortwaͤhrender Thaͤtigkeit erhalten.

In Fig. 6, 7 und 8 ersieht man

eine andere Einrichtung der Maschine, womit der Draht in Stuͤke von

gehoͤriger Laͤnge geschnitten, und diese Stuͤke an ihrem zur

Gabel bestimmten Ende gespalten werden koͤnnen. Fig. 6 zeigt die Maschine

im Aufrisse von Vorne; Fig. 7 stellt sie im

Grundrisse vor, und Fig. 8 ist ein theilweiser seitlicher Aufriß, aus welchem erhellt, wie

die zum Spalten bestimmten Scheeren nach Art einer Schwungpresse mit

Menschenhaͤnden in Bewegung gesezt werden koͤnnen, a, a ist die Drahtlaͤnge, welche wie

fruͤher durch eine Ziehplatte gefuͤhrt, dagegen aber dadurch unter den

zum Abschneiden dienenden Bunzen gebracht wird, daß der Arbeiter mit seinem Fuße auf

einen Hebel oder Tretschaͤmel tritt; dieser Schaͤmel ist

naͤmlich an dem einen Ende des Riemens oder der Kette b befestigt, die an dem Verbindungsstifte der Schwaͤngel c, c der zur Speisung dienenden Zangen d, d angebracht ist. Die Zangen, die den an dem

fruͤheren Apparate beschriebenen aͤhnlich sind, werden hiedurch

geschlossen und vorwaͤrts bewegt, um dann durch ein an der Schnur p aufgehaͤngtes Gewicht in der fruͤher

angedeuteten Stellung geoͤffnet und zuruͤkgefuͤhrt zu werden.

Das Herabsenken des zum Abschneiden dienenden Bunzens e

wird mittelst der Schraube f des Schwungrades g bewerkstelligt; und an derselben Schraube befinden

sich auch die mit den schiefen Flaͤchen i, i

ausgestatteten Stuͤke h, h welche zum Schließen

der Scheeren k, k, und mithin zum Spalten des Endes des

naͤchstfolgenden Drahtstuͤkes bestimmt sind. Beim Emporsteigen der

Schraube f in Folge der ruͤkgaͤngigen

Bewegung des Schwungrades oͤffnen die schiefen Flaͤchen l, l nicht nur die erwaͤhnten Scheeren, sondern

es steigt zugleich auch der Abschneidbunzen wieder empor, damit eine neue

Drahtlaͤnge unter ihn gelangen kann. Hier, so wie an der zuerst beschriebenen

Maschine, ist ein Theil des Bunzens e weggeschnitten,

damit die Scheeren einander genaͤhert oder geschlossen werden koͤnnen.

Auch sind Aufhaͤlter m und n angebracht, womit die Drahtlaͤnge nach der fuͤr die

Spannstaͤbchen erforderlichen Laͤnge adjustirt und die Bewegung der

zur Speisung dienenden Zangen bestimmt werden kann.

Nachdem man sich mit einer dieser beiden Maschinen Drahtstuͤke von der aus

Fig. a und b ersichtlichen Gestalt verschafft, bringt man dieselben einzeln in

den zweiten Apparat, der in den Fig. 9, 10, 11, 12 und 13 abgebildet ist, und in

welchem die Gabelenden geoͤffnet und in die aus Fig. c und d ersichtliche Form gepreßt oder gebogen werden. Fig. 9 ist ein

Durchschnitt dieses Apparates oder der beiden zu dem fraglichen Zweke dienenden

Werkzeuge, von denen das obere, die Form gebende A

dem Ende des Laͤufers der

Schrauben- oder Schwungpresse, das untere B

hingegen in dem Lager oder Polster der Presse angebracht ist. In Fig. 10 ist ein Grundriß

des unteren Werkzeuges oder Models B gegeben; man sieht

hier das gespaltene Ende des Drahtstuͤkes in diesem Model bis an den

Fuͤhrer oder bis an das Aufhaltstuͤk b

gebracht. Fig.

11 ist ein Durchschnitt des oberen Werkzeuges, so wie es durch die

Thaͤtigkeit der Presse in das untere herabgetrieben wird, damit die

Gabelzinken in die in Fig. c und d angedeutete Stellung aus einander getrieben werden. Fig. 12 ist

ein Grundriß eben dieses Werkzeuges; Fig. 13 endlich ist ein

Querdurchschnitt des unteren Models.

Man kann die Drahtstuͤke Fig. a, b uͤbrigens auch einzeln in jene Werkzeuge oder Model

bringen, die in Fig. 14 und 15 abgebildet sind. In

diesen werden naͤmlich die Gabelzinken nicht nur auf die eben beschriebene

Weise geoͤffnet und gebogen, sondern deren Enden werden zugleich auch platt

gedruͤkt, damit sie die aus Fig. e und f ersichtliche Gestalt bekommen, und damit sie auf diese Weise zum

Durchbohren derselben vorbereitet werden. Dieses Plattdruͤken erfolgt

dadurch, daß die Außenseiten des oberen Werkzeuges oder des Bunzens die Seiten der

Gabelenden gegen die inneren Waͤnde des unteren Werkzeuges oder der Matrize

pressen. Eben so kann man anstatt dieser Werkzeuge oder Model auch die aus Fig. 16 und

17

ersichtlichen anwenden, in welchen die Gabelenden nicht nur geoͤffnet und

geformt, sondern zugleich auch platt gedruͤkt und so gebogen werden, wie sie

in vollkommen fertigem Zustande und in Fig. g und h erscheinen. Alle diese Werkzeuge oder Bunzen und Model

muͤssen in einer gewoͤhnlichen Schraubenpresse angebracht und mit der

Hand oder durch irgend eine Kraft bedient werden. Da jeder Mechaniker diese Apparate

in einer Presse anzubringen weiß, so ward es fuͤr uͤberfluͤssig

erachtet dieselben in einer solchen befestigt zu zeigen.

Wenn die Gabelzinken mit Huͤlfe dieser Vorrichtungen in die aus Fig. g ersichtliche Form gebracht und deren Enden

abgerundet worden sind, so koͤnnen die zur Befestigung der

Spannstaͤbchen an den Fischbeinen dienenden Loͤcher auf die

gewoͤhnliche Weise in einer zum Ausschlagen dienenden Presse in ihnen

angebracht werden. Haben deren Enden hingegen die in Fig. h angedeutete Form, d. h. sind sie vierekig, so bringt man sie

in den dritten Apparat, den man in Fig. 18 und 19 sieht.

Fig. 18 ist

naͤmlich ein senkrechter Durchschnitt durch die Werkzeuge, womit die

Loͤcher in die Enden der Gabelzinken gepreßt werden; man sieht hier eines der

Spannstaͤbchen der Einwirkung des Apparates ausgesezt. Fig. 19 dagegen ist ein

Grundriß des unteren Werkzeuges oder Models. A ist das

obere Werkzeug oder der Ausschneidmodel; B das untere

oder das Lager, a ist das Spannstaͤbchen, welches durch die

Fuͤhrer b, b in die gehoͤrige Stellung

gebracht wird; c ist der zum Ausschlagen der

Loͤcher dienende Bunzen, welcher in das Lager e

eindringt; f ist das obere Schneidwerkzeug, welches den

uͤberfluͤssigen Theil des Endes des Spannstaͤbchens nach dem

abgerundeten Rande des Lagers e abschneidet. Wenn das

Ende der einen der Gabelzinken auf diese Weise durchloͤchert und abgerundet

worden ist, so kehrt man das Spannstaͤbchen um, und verfaͤhrt mit dem

zweiten Ende vollkommen auf dieselbe Weise, womit dann das Spannstaͤbchen an

dem Gabelende vollendet ist, und die aus Fig. i ersichtliche Gestalt erlangt hat.

Es bleibt hierauf nichts weiter uͤbrig, als daß man das andere oder das

Laͤuferende gleichfalls durchloͤchert, was in der Vorrichtung Fig. 20

bewerkstelligt wird. Diese Figur bedarf uͤbrigens keiner weiteren

Erlaͤuterung, indem sie der eben beschriebenen vollkommen aͤhnlich und

in ihren einzelnen Theilen auch mit denselben Buchstaben bezeichnet ist.

Der Patenttraͤger schließt mit der Erklaͤrung, daß er keinen der

einzelnen Theile der hier beschriebenen Vorrichtungen fuͤr seine Erfindung

erklaͤrt, sondern daß er als solche nur die Verfertigung von

Spannstaͤbchen erkennt, an denen mehrere der noͤthigen Operationen mit

einem Mal mechanisch vollbracht werden, waͤhrend sie bisher einzeln und mit

der Hand vollfuͤhrt wurden.

Tafeln