| Titel: | Ueber das Absengen des Baumwollgarnes und die dazu dienenden Apparate. |

| Fundstelle: | Band 63, Jahrgang 1837, Nr. LXXII., S. 361 |

| Download: | XML |

LXXII.

Ueber das Absengen des Baumwollgarnes und die

dazu dienenden Apparate.

Aus Dr.Ure's Cotton-Manufacture of Great Britain. Vol.

II. S. 219.

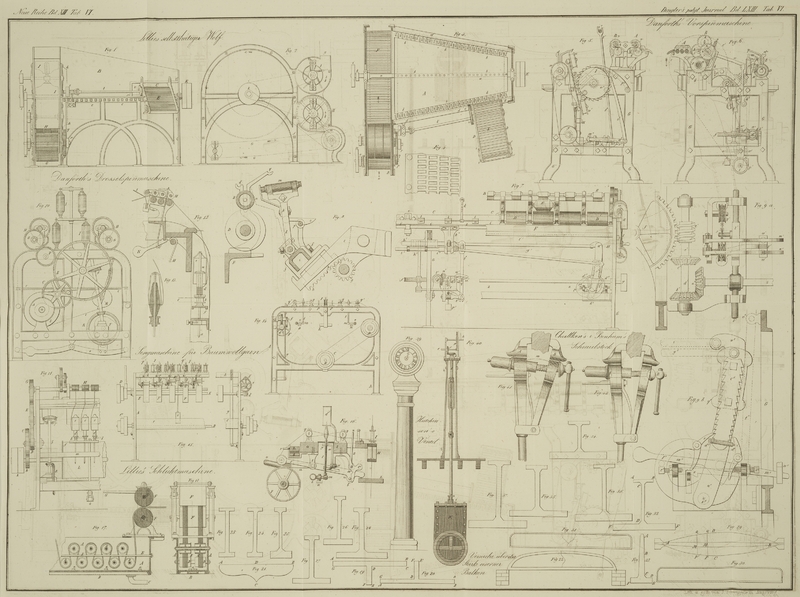

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Ueber das Absengen des Baumwollgarnes und die dazu dienenden

Apparate.

Die feinen Baumwollengarne, deren man sich zur Tullfabrication, so wie auch zu den

verschiedenen Strumpfwirker-Fabricaten bedient, werden gewoͤhnlich

vorlaͤufig mittelst einer eigenen Maschine und durch Anwendung von

Steinkohlengas abgesengt, um sie von ihren losen, nach allen Seiten abstehenden

Faͤserchen zu befreien. Die Garne erhalten hiedurch nicht nur ein

glaͤtteres und dichteres oder mehr geschlossenes Aussehen, sondern sie

steigen dadurch zugleich auch wegen der Verminderung ihres Gewichtes auf

hoͤhere Nummern; so wird z. B. Garn von Nr. 90 durch das Absengen zu Garn von

Nr. 95.

Die Maschine, deren man sich zu diesem Zweke bedient, besteht so zu sagen aus einer

Reihe von Gasflammen, und durch jede dieser Flammen wird ein Faden mit einer der Qualitaͤt des

Garnes entsprechenden Geschwindigkeit mehrere Male hin und her bewegt. Diese

Bewegung wird dem Garne mittelst Spulen gegeben, die 2500 bis 3000 Umgaͤnge

in der Minute machen, und auf die das Garn abwechselnd auf- und abgewunden

wird. Das abgesengte Garn wird entweder von den Spulen herab in Straͤhne

gebracht, oder in die Zwirn- oder Dublirmuͤhle gesandt.

Der Aufwindproceß, so wie ihn die Sengmaschine vollbringt, wird zeigen, auf welche

Weise das Garn von den kleineren Spulen einer Drosselmaschine auf die

groͤßeren Spulen einer Zettelmaschine gebracht wird; und wie hiebel

fuͤr eine Vorrichtung gesorgt ist, die den Mechanismus in Stillstand versezt,

so oft ein Knoten oder eine fehlerhafte Stelle im Faden vorkommt. Leztere

Vorrichtung ist Hauptsaͤchlich deßhalb angebracht, damit der Faden nicht

verbrannt wird, wenn seine rasche Bewegung aus den angegebenen Ursachen eine

Unterbrechung erleidet. Die Flamme wird naͤmlich durch diese sinnreiche

Erfindung ploͤzlich seitwaͤrts abgewendet, waͤhrend die Spule

zu gleicher Zeit von der umlaufenden Trommel, durch deren Reibung sie umgetrieben

wird, abgehoben wird, und so lange unbewegt bleibt, bis die zur Aufsicht

aufgestellte Weibsperson den Knoten durch die Spalte gezogen, oder die fehlerhafte

Stelle ausgebessert hat, wo dann die Spule wieder auf ihre Trommel

herabgedruͤkt wird, so daß die Flamme wieder in ihre urspruͤngliche

Richtung zuruͤkkehren kann.

Fig. 14 gibt

eine Endansicht einer vortrefflichen Sengmaschine, woraus man ersieht, daß diese

Maschine eine doppelte ist oder aus zwei gleichen Seiten besteht.

Fig. 15 zeigt

diese Maschine von der Fronte; man sieht einen Theil derselben gegen die beiden

Enden hin, waͤhrend der mittlere Theil, der lediglich eine Wiederholung der

hier abgebildeten Theile ist, weggelassen ist. Beide Figuren sind in einem solchen

Maaßstabe gezeichnet, daß ¾ Zoll auf den Fuß gehen.

Fig. 16 ist

ein Querdurchschnitt durch die eine Haͤlfte oder durch die eine der

arbeitenden Seiten der Maschine, in doppelt groͤßerem Maaßstabe gezeichnet,

damit der zum Ab- und Aufwinden dienende Apparat um so deutlicher

erhelle.

Die Sengmaschine besteht hienach aus zwei Endgestellen A,

A; nur wenn sie sehr lang ist, ist sie auch noch in der Mitte durch ein

aͤhnliches Gestell gestuͤzt. Diese Gestelle sind durch vier

hoͤlzerne, quer durch den oberen Theil der Maschine gespannte Balken a, b,

Fig. 16, und

weiter unten durch zwei andere Balken c miteinander

verbunden. B ist eine Welle, welche wie

gewoͤhnlich von der an der Deke des Saales befindlichen Treibwelle her durch

ein Laufband, welches

bald uͤber eine fixirte, bald uͤber eine lose Riggerrolle (welche hier

nicht abgebildet ist) laͤuft, in Bewegung gesezt wird. An jedem Ende dieser

Welle B befindet sich eine dreifache Rolle C, und jede dieser Rollen steht durch ein Laufband mit

einer aͤhnlichen Rolle D in Verbindung, die an

einer der horizontalen, der ganzen Laͤnge nach durch die Maschine laufenden

Wellen E, E fixirt ist. An diesen lezteren Wellen sind

zu beiden Seiten der Maschine mehrere Cylinder oder Rollen F,

F befestigt, welche vermoͤge der an den Oberflaͤchen Statt

findenden Reibung die auf sie gestekten Aufwindspulen in Bewegung sezen. Die

Geschwindigkeit dieser Spulen wird je nach dem Durchmesser der Kehle von C und D, worin das Laufband

laͤuft, eine verschiedene seyn. G, G sind die

Spulen, von denen einige auf ihren Fuͤhrcylindern F ruhen, waͤhrend andere aufgehaͤngt und außer

Thaͤtigkeit gebracht sind, wie dieß der Fall ist, wenn die Bewegung des

Fadens durch einen an ihm befindlichen Knoten unterbrochen wird.

An jenem Ende der Wellen E, welches der Treibrolle D gegenuͤber liegt, ist eine endlose Schraube d befestigt, welche in ein Rad e eingreift. Mit lezteren sieht ein Herzrad in Verbindung, welches mit ihm

um einen und denselben aus dem Gestelle hervorragenden Zapfen umlaͤuft.

Dieses Herzrad druͤkt auf eine an dem Hebel g

angebrachte Walze, und das obere Ende dieses Hebels steht, wie Fig. 15 und 16 zeigen, mit

der Fuͤhr- oder Leitstange h in

Verbindung. Das Gewicht i, welches an einer uͤber

eine kleine, in Fig. 15 ersichtliche Rolle geschlungenen Schnur aufgehaͤngt ist,

dient dazu, die Stange h mit dem Herzrade in

Beruͤhrung zu erhalten, waͤhrend diese Stange durch die Bewegung des

Rades so versezt wird, daß sie den Faden bei den Umdrehungen der

Fuͤhrcylinder F, F von dem einen Ende der Spulen

G, G auf das andere Ende leitet.

Der eigentliche Sengapparat erhellt am besten aus Fig. 16. a und b sind die Riegel oder

Balken, welche die beiden Endgestelle der Maschine miteinander verbinden und eine

Art von Tisch oder Tafel bilden, indem der zwischen ihnen befindliche Raum mit

Eisenblech ausgefuͤllt ist, in welchem zum Durchgange der Gasroͤhren

l Spalten oder Fenster angebracht sind. Alle diese

aufrechten Roͤhren sind durch Gefuͤge m

mit einem kleinen Sperrhahne n verbunden; und dieser ist

in die beiden Hauptgasroͤhren o, o eingeschraubt,

welche der ganzen Laͤnge nach durch die Maschine laufen, und sich in das

große Gasrohr der Fabrik endigen.

H ist ein kleiner Rahmen, in welchem die oberen und

unteren Pfannen oder Zapfenlager fuͤr so viele Spindeln angebracht sind, als

sich zu beiden Seiten der Maschine Spulen befinden. An diesen Spindeln sind die

Spulen I, von denen das Garn abgewunden wird, aufgezogen, p ist eine Stange, die mit glaͤsernen Zapfen

ausgestattet ist, damit die von der einen Haͤlfte der Spindeln herlaufenden

Faden je auf eine Seite der Maschine geleitet werden. q

und q′ sind zwei kleine Walzen, uͤber

welche das Garn bei seinem Durchgange durch die aus der Roͤhre l emporsteigende Flamme hin und her laͤuft. Diese

Walzen lassen sich hoͤher oder niedriger stellen, damit man das Garn in den

entsprechendsten Theil der Flamme bringen kann.

Nachdem das Garn von der Spule I abgewunden und um den

glaͤsernen Zapfen der Stange p gefuͤhrt

worden ist, iaͤuft es durch eine schmale, in dem Hebel z befindliche und zur Reinigung dienende Spalte, um dann unter der einen

Walze q und uͤber der zweiten Walze q′ hinweg an die Fuͤhroͤffnung der

Leitstange r zu gelangen. Ein an der Kante dieser

lezteren befestigter Glasstab verhuͤtet die Reibung des Garnes an dem Holze.

Das Garn wird vermoͤge der Wirkung der Leitstange gleichmaͤßig auf der

Oberflaͤche der Aufwindspulen vertheilt. Diese lezteren drehen sich hiebei um

einen Zapfen, der aus dem Ende eines einarmigen, frei um den Stuͤzpunkt t beweglichen Hebels s

hervorragt. Wird das Ende v des Hebels u, u herabgedruͤkt, so kommen die Spulen G auf die umlaufenden Fuͤhrrollen F zu ruhen; wird hingegen das Ende v emporbewegt, so hebt dieses die Spulen so empor, daß

sie nicht laͤnger mehr mit diesen Rollen in Beruͤhrung stehen. Der

lange Hebel u, u bewegt sich mit dem Spulenhebelarme s um einen und denselben Stuͤzpunkt t, und ist dabei so gekruͤmmt, daß, wenn sein

Griff v emporgehoben wird, er unter den Hebel s gelangt und diesen gleichfalls emporhebt. In einem

Ausschnitte oder in einem Fenster des Hebels u spielt

der eine Arm des Winkelhebels w, der seinen

Stuͤzpunkt in x hat, und der mit dem

gabelfoͤrmigen Ende y seines aufrecht stehenden

Armes die Gasroͤhre l umfaßt. z, z ist ein aufrecht stehender, sehr leichter Hebel, an

dessen oberem Ende sich eine sehr feine, fuͤr den Durchgang des Fadens

bestimmte Laͤngenspalte befindet, waͤhrend er an dem unteren Ende mit

einer Auskerbung a′ ausgestattet ist, in welche

zu Zeiten der Zapfen b′ eintritt, welcher an dem

einen Ende des gekruͤmmten Hebels u hervorragt.

L ist ein Brett, welches der ganzen Laͤnge

nach durch die Maschine laͤust, und auf welchem das Zapfenende des Hebels u aufruht, ausgenommen der Zapfen b′ ist von der Auskerbung a′ des

Hebels z, z erfaßt und dadurch emporgehoben, d′ ist eine Roͤhre aus Eisenblech, welche

als Rauchfang uͤber der Gasflamme angebracht ist, um auf diese Weise das

Flakern der Flamme zu verhuͤten.

Wenn nun das Garn der Spulen I auf die aus Fig. 16 er sichtliche Weise an den

Trommeln der Spindeln G festgemacht worden ist, und die

mit Beaufsichtigung der Maschine beauftragte Person mit dem Finger den Griff v Hebels u

herabdruͤkt, so steigt das andere schwerere Ende dieses Hebels empor, bis der

Zapfen b′ in die Auskerbung a′ einfaͤllt, und bis der Hebel dadurch in

dieser Stellung emporgehoben erhalten wird. Da die Spule G unter diesen Umstaͤnden sowohl durch ihr eigenes Gewicht als

durch jenes ihres Hebels s auf die umlaufende Rolle F druͤkt, so beginnt sie gleichfalls

augenbliklich umzulaufen und das Garn aufzuwinden, waͤhrend der

vermoͤge der Spalte des Hebels u in Bewegung

gesezte Winkelhebel w die Gasroͤhre in eine

solche Stellung bringt, daß die Flamme waͤhrend des Laufes des Garnes von der

Walze q an die Walze q′ auf das Garn wirkt. Sollte in dem Faden ein Knoten oder

uͤberhaupt eine Unebenheit von solcher Bedeutung vorkommen, daß sie nicht

durch die schmale Spalte des Hebels z schluͤpfen

koͤnnte, so wuͤrde der Hebel in Folge der raschen Bewegung des Fadens

eine Erschuͤtterung erleiden und so gedreht werden, daß der Zapfen b′ aus der Auskerbung a′ traͤte, und daß das schwere Ende des Hebels u, u mithin auf das Brett L

herabfiele. Durch diese Vewegung wuͤrde aber auch der untere kurze Arm des

Winkelhebels w eine Erschuͤtterrung erleiden, und

hiedurch wuͤrde die Gasroͤhre l

vermittelst der Gabel des Hebels w seitwaͤrts

versezt werden. Mittlerweile wuͤrde der Arm v des Hebels u, indem er emporgehoben

wird, den Hebels s zugleich mit der Spule G ebenfalls emporheben. Durch diese combinirten

Bewegungen, die saͤmmtlich durch die Erschuͤtterung bedingt sind, in

welche der Hebel z durch den im Faden vorkommenden

Knoten versezt wird, wuͤrde demnach der ganze zum Sengen und Abwinden des

Garnes dienende Mechanismus außer Thaͤtigkeit gesezt werden. Die Aufseherin,

welche nach der Quantitaͤt und der Guͤte der von ihr gelieferten

Arbeit bezahlt wird, sieht mit einem Blike auf die Maschine, welche Spulen zu

arbeiten aufgehoͤrt haben; sie sezt nach Ausbesserung des Fadens den ganzen

Mechanismus sogleich wieder in Bewegung, indem sie den Griff v neuerdings wieder herabdruͤkt, und dadurch den an dem Ende des

Hebels u befindlichen Druͤkerapparat abermals in

Thaͤtigkeit bringt.

Tafeln