| Titel: | Verbesserungen an den Buchdrukerpressen, worauf sich Rowland Hill, Gentleman von Tottenham in der Grafschaft Middlesex, am 12. Februar 1835 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 63, Jahrgang 1837, Nr. LXXXI., S. 404 |

| Download: | XML |

LXXXI.

Verbesserungen an den Buchdrukerpressen, worauf

sich Rowland Hill,

Gentleman von Tottenham in der Grafschaft Middlesex, am 12. Februar 1835 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions.

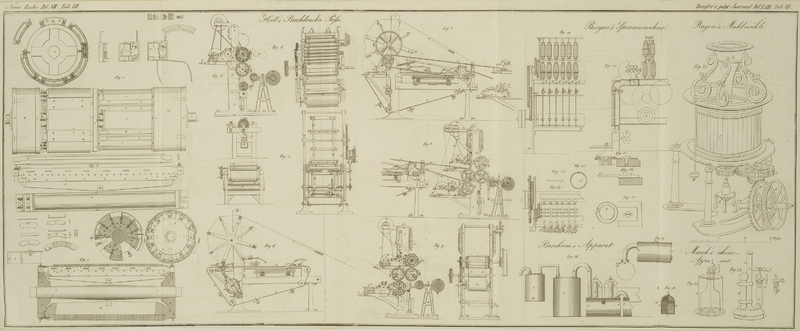

September und Oktober 1836. Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Hill's verbesserte Buchdrukerpresse.

Meine Erfindungen beziehen sich auf jene Arten von Buchdrukerpressen, welche mit

continuirlich umlaufenden Cylindern arbeiten: d. h. an denen die Lettern, welche

abgedrukt werden sollen, auf solche Weise in eine umlaufende Walze, welche ich den

Letterncylinder nenne, eingesezt und befestigt werden, daß die hiedurch gebildete

Drukoberflaͤche eine cylindrische, mit der Achse des Letterncylinders

concentrische Oberflaͤche bildet. In Verbindung mit dem Letterncylinder ist

ein entsprechender Schwaͤrzapparat mit umlaufenden Schwaͤrzwalzen so

angebracht, daß die Drukoberflaͤche waͤhrend des Umlaufens des

Letterncylinders gehoͤrig mit Schwaͤrze gespeist wird. Ferner ist eine

andere Walze, die ich den Tafelcylinder (platten-cylinder) nenne, und die mit einem weichen Druktuche

uͤberzogen ist, so angebracht, daß ihre Achse mit der Achse des

Letterncylinders vollkommen parallel laͤuft, und daß beide Cylinder so nahe

an einander zu liegen kommen, daß das zu bedrukende Papier mit gehoͤriger

Staͤrke gegen die beschwaͤrzte Oberflaͤche der Lettern

angedruͤkt wird. Wenn das Papier bei dieser Anordnung der Theile um einen

Theil des Umfanges des Tafelcylinders gefuͤhrt wird, und wenn bewirkt wird,

daß sich beide Cylinder fortwaͤhrend mit vollkommen gleichmaͤßiger

Geschwindigkeit umdrehen, so wird das Papier zwischen den beiden Walzen durchlaufen,

und hiebei in Folge des Drukes, den die uͤberzogene Oberflaͤche des

Tafelcylinders gegen die geschwaͤrzte Oberflaͤche der Lettern

ausuͤbt, bedrukt werden. Da das Druken mit Maschinen, in denen Cylinder

continuirlich umlaufen, allgemein beim Calicodruke in Anwendung gebracht ist; da

William Nicholson schon am 29. April l790 ein Patent auf

eine Drukerpresse nahm,

an welcher die Lettern in einen Cylinder eingesezt wurden (welche Presse jedoch nie

in praktische Anwendung kam, indem mehrere Maͤngel dieselbe unbrauchbar

machten); und da endlich Edward Comper am 10. Januar 1816

ein Patent auf den Druk mit cylindrisch gebogenen Stereotypenplatten nahm, und diese

Methode auch wirklich praktisch uͤbte, so erklaͤre ich, daß meine

Erfindungen in Folgendem bestehen:

1) In einer verbesserten Methode die Lettern so einzusezen, daß sie eine vollkommen

cylindrische Oberflaͤche, und mithin einen umlaufenden Letterncylinder

bilden. Dieser Cylinder ist allerdings dem Nicholson'schen aͤhnlich; allein in dem meinigen sind die Lettern mit

Huͤlfe der spaͤter zu beschreibenden Vorrichtungen auf so sichere

Weise befestigt, wie es fuͤr eine Presse, die mit continuirlich umlaufenden

Cylindern arbeitet, erforderlich ist.

2) In einer verbesserten Methode die umlaufenden cylindrischen

Drukoberflaͤchen mit Schwaͤrze zu speisen. Die Schwaͤrze wird

naͤmlich von der Oberflaͤche einer langsam umlaufenden Walze, auf

deren Oberflaͤche sie wie gewoͤhnlich mittelst eines

Schwaͤrztroges und eines Streichers in einer diken Schichte ausgebreitet

wird, aufgenommen und weiter uͤbergetragen. Es geschieht dieß mit

Huͤlfe einer raschen umlaufenden Walze, deren Oberflaͤche mit jener

der langsamer umlaufenden sogenannten Streich- oder Fuͤhrwalze in

Beruͤhrung steht; denn in Folge der verschiedenen Geschwindigkeiten der

beiden Walzen wird die dikere Schichte Schwaͤrze in einer duͤnneren

und dabei gleichmaͤßigen Schichte auf die rascher umlaufende

Oberflaͤche uͤbergetragen. Die Schwaͤrzung der Lettern selbst

geschieht von hier aus wie gewoͤhnlich mittelst mehrerer umlaufender

Walzen.

3) In einer verbesserten Methode eine Drukerpresse dieser Art mit dem zu bedrukenden

Papiere zu speisen. Meiner Erfindung gemaͤß wird naͤmlich sogenanntes

Papier ohne Ende, wie es in den neueren mit Trokenmaschinen verbundenen

Papiermuͤhlen verfertigt wird, auf einen Haspel aufgewunden, und von diesem

aus so in die Maschine herabgefuͤhrt, daß es um einen Theil des Umfanges des

Tafelcylinders laͤuft, und hiebei gegen die beschwaͤrzte

Oberflaͤche des Letterncylinders angedruͤkt wird. Wenn beide Cylinder

mit entsprechender Geschwindigkeit umzulaufen fortfahren, so wird das Papier stets

von dem Haspel abgewunden, durch die Maschine gezogen, und hiebei nach einander und

an den entsprechenden Stellen bedrukt werden, bis endlich alles Papier von dem

Haspel abgewunden ist. Dieses Verfahren ist, wie man sieht, dem Walzendruke bei den

Calicos aͤhnlich. In dem Maaße als das Papier bedrukt aus der Maschine

laͤuft, kann dasselbe gleichfalls wieder auf einen Haspel aufgewunden werden; und auf diesem

laͤßt sich's dann zum Behufe des Bebrukens der Kehrseite in eine zweite

aͤhnliche Maschine bringen. In den Letterncylinder dieser lezteren muß der

Text fuͤr die Kehrseite eingesezt seyn; das Abdruken dieser

Letternoberflaͤche geschieht dann eben so wie in der ersteren Maschine, nur

auf die Kehrseite des Papieres. Anstatt sich auf diese Weise zweier Maschinen zu

bedienen, kann man auch, nachdem eine gehoͤrige Papierlaͤnge auf der

einen Seite bedrukt worden ist, neue, dem fuͤr die Kehrseite bestimmten Texte

entsprechende Lettern in den Cylinder einsezen, und auf diese Weise die Kehrseite

des Papieres in einer zweiten Operation mit derselben Maschine bedruken. Oder man

kann, wenn das Papier auf der einen Seite bedrukt worden ist, den Letterncylinder

aus der Maschine ausheben, ihn durch einen anderen, mit dem Texte der Kehrseite

besezten Cylinder ersezen, und mit diesem dann den Druk des Papieres vollenden. Oder

die Lettern koͤnnen auch auf solche Weise in den Letterncylinder eingesezt

werden, daß die eine Haͤlfte seiner Oberflaͤche den fuͤr die

eine Seite des Papieres bestimmten Text enthaͤlt, waͤhrend die andere

Haͤlfte mit dem Texte der Kehrseite gesezt ist. Wenn das Papier in diesem

Falle ein Mal durch die Maschine gelaufen ist, so wird es auf der einen Seite

abwechselnd mit den Columnen der einen Seite und mit den Columnen der Kehrseite

bedrukt werden. Man braucht dann dieses auf einer Seite bedrukte Papier, nachdem es

abermals auf einen Haspel aufgewunden worden ist, nur noch ein Mal durch die

Maschine laufen zu lassen; doch ist hiebei dafuͤr Sorge zu tragen, daß das

Papier auf der Ruͤkseite an jenen Stellen, die auf der vorderen Seite die

vorderen Columnen fuͤhren, nunmehr genau mit dem fuͤr die Kehrseite

bestimmten Texte bedrukt wird, und so umgekehrt. Auf welche dieser Weisen das Papier

auf beiden Seiten bedrukt worden seyn mag, so wird es hierauf an den entsprechenden

Stellen in einzelne Bogen zerschnitten.

4) In einer verbesserten Methode das endlose, in der oben erwaͤhnten Maschine

bedrukte Papier in einzelne Bogen zu zerschneiden. Die zu diesem Zweke dienende

Maschine kann von derselben Art seyn wie jene, deren man sich an den neueren, mit

Trokenapparaten versehenen Papiermuͤhlen zu gleichem Behufe bedient; nur muß

sie so mit der Drukerpresse in Verbindung gebracht werden, daß sie nach jedem

Umgange des Drukcylinders das bedrukte Papier je nach Umstaͤnden an einer

oder an mehreren Stellen durchschneidet. Der Augenblik dieses Durchschneidens muß

ganz genau nach der Umlaufsbewegung des Drukcylinders berechnet seyn, damit das

Durchschneiden des Papieres immer nur an den entsprechenden Stellen erfolgt.

Anmerkung. Was den dritten und vierten Theil dieser meiner

Erfindungen

betrifft, so ist es nicht durchaus noͤthig diese beiden Theile mit den

uͤbrigen Theilen in Verbindung zu bringen; denn, obwohl ich es am

geeignetsten halte, die Maschine mit einem langen, auf einen Haspel aufgewundenen

Papiere zu speisen, so kann man dieß doch auch mit einzelnen Bogen Papier

bewerkstelligen. Da die in lezterem Falle zur Erleichterung des Eintragens der

einzelnen Bogen in die Maschine dienenden Mechanismen jenen gleichkommen, denen man

sich an den gewoͤhnlichen Drukerpressen hiezu bedient; und da dieselben als

hinreichend bekannt keinen Gegenstand meines Patentes ausmachen, so werden sie

keiner eigenen Erlaͤuterung beduͤrfen.

5) In einer Verbesserung der oben angegebenen Drukerpressen, gemaͤß welcher

das Papier bei einmaligem Durchlaufen durch die Maschine auf beiden Seiten zugleich

bedrukt wird. Die maschine ist zu diesem Zweke mit zwei Letterncylindern

auszustatten, von denen jeder seinen eigenen Schwaͤrzapparat und auch seinen

eigenen Tafelcylinder hat. Alle diese Theile sind so mit einander verbunden, und mit

einem solchen Raͤderwerke ausgestattet, daß die einzelnen Cylinder

gleichzeitig mit gehoͤriger Geschwindigkeit umlaufen. Wenn das Papier daher

zwischen dem einen Letterncylinder und dem dazu gehoͤrigen Tafelcylinder

durchgelaufen und hiebei auf der einen Seite bedrukt worden ist, so wird es auf

seinem weiteren Laufe durch die Maschine zwischen dem anderen Letterncylinder und

dem dazu gehoͤrigen Tafelcylinder durchgehen, und hiebei auf der Kehrseite

bedrukt werden. Es versteht sich von selbst, daß der leztere Letterncylinder den

fuͤr die, Kehrseite bestimmten Text enthalten muß; auch versteht sich, daß

beide Letterncylinder in Beziehung zu einander so angebracht seyn muͤssen,

daß das Papier bei seinem Laufe durch die Maschine mit der einen Seite gegen den

einen und mit der anderen Seite gegen den anderen der beiden Cylinder

angedruͤkt wird.

6) In einer Verbesserung der angedeuteten Drukerpressen, gemaͤß welcher von

dem in einem und demselben Letterncylinder befindlichen Texte zwei Abdruͤke

auf ein Mal auf zwei verschiedene Papiere gedrukt werden koͤnnen. Der

Letterncylinder muß zu diesem zweke mit zwei Schwaͤrzapparaten versehen seyn,

damit die Schwarze an entgegengesezten Seiten des Anfanges des Cylinders aufgetragen

werde; auch sind zwei Tafelcylinder noͤthig, von denen der eine uͤber,

der andere unter dem Letterncylinder anzubringen ist. Eines der zu bedrukenden

Papiere kann zwischen dem unteren Theile des Letterncylinders und dem unter ihm

befindlichen Tafelcylinder durchlaufen; waͤhrend zu gleicher Zeit das andere

Papier zwischen dem oberen Theile des Letterncylinders und dem oberhalb befindlichen

Tafelcylinder durchlaͤuft. Man erhaͤlt daher auf diese Weise von einem

und demselben Saze bei

jeder Umdrehung des Letterncylinders zwei Abdruͤke; so daß man mit einer

solchen Maschine bei gleicher Geschwindigkeit der Bewegung eine doppelt

groͤßere Anzahl von Abdruͤken erzielen kann. Dieser Theil meiner

Erfindung kann entweder an einer einfachen Maschine, die nur einen einzigen

Letterncylinder enthaͤlt, und in der das Papier nur auf einer Seite auf ein

Mal bedrukt wird, in Anwendung gebracht werden, um dadurch bei jeder Umdrehung des

Letterncylinders auf einer und derselben Seite des Papieres zwei Abdruͤke des

Textes zu erhalten. Oder man kann denselben auch auf eine zusammengesezte Maschine

mit zwei Letterncylindern, wie ich sie eben im fuͤnften Abschnitte angegeben

habe, anwenden. In lezterem Falle kann man drei verschiedene Papiere auf ein Mal

durch die Maschine laufen lassen: naͤmlich eines, welches nach obiger Art mit

der einen Seite mit dem einen, mit der anderen mit dem zweiten Letterncylinder in

Beruͤhrung kommt und dabei auf beiden Seiten bedrukt wird; ein zweites,

welches zwischen dem einen der Letterncylinder und dem uͤber ihm angebrachten

Tafelcylinder durchlaͤuft, und dabei auf seiner unteren Seite bedrukt wird;

und endlich ein drittes, welches bei dem Durchgange zwischen dem anderen

Letterncylinder und dem unterhalb befindlichen Tafelcylinder auf seiner oberen Seite

bedrukt wird. Die beiden lezteren Papiere muͤssen, nachdem sie bei dem ersten

Durchgange durch die Maschine auf der einen Seite bedrukt worden sind, gegeneinander

umgetauscht werden, damit sie bei einem zweiten Durchlaufen auch auf der Kehrseite

bedrukt werden. Bei dieser Einrichtung wird die Maschine bei jedem Umgange der

Cylinder zwei vollkommene, d. h. auf beiden Seiten bedrukte Abdruͤke

geben.

Was den fuͤnften und sechsten Theil meiner Erfindungen betrifft, so brauchen

diese nicht nothwendig mit dem dritten und vierten Theile in Verbindung gebracht zu

werden, weil das Papier, wie gesagt, mit Huͤlfe der an den

gewoͤhnlichen Drukerpressen gebraͤuchlichen Vorrichtungen auch in

einzelnen Boͤgen in die Maschine gebracht werden kann. Zu bemerken ist noch,

daß sich saͤmmtliche vom zweiten bis zum lezten Abschnitte erwaͤhnte

Erfindungen auch auf den Druk mit Stereotypenplatten, die um eine cylindrische

Oberflaͤche gebogen sind, anwenden lassen. Dieses Biegen und Anwenden von

Stereotypenplatten macht jedoch keinen Theil meiner Erfindung aus, sondern

gehoͤrt zu der oben erwaͤhnten Cowper'schen

Methode.

Ich schreite nunmehr zu der Beschreibung der einzelnen Theile meiner Erfindung, wobei

ich groͤßerer Deutlichkeit wegen jeden Theil einzeln abhandeln will.

Ich beginne zuerst mit der Befestigungsweise der Lettern in dem Letterncylinder. Die

Lettern koͤnnen nach der bei den Schriftgießern uͤblichen Methode

gegossen werden; doch bedarf man hier eines eigens geformten Models. Die Lettern

muͤssen naͤmlich nach der einen Richtung schmaͤler zulaufen und

an dem einen Ende duͤnner seyn als an dem anderen; so daß je zwei Seiten

nicht mit einander parallel laufen, sondern unter einem Winkel gegen einander

geneigt sind; d. h. die Stiele der Lettern muͤssen so geformt seyn, daß sie

in eine cylindrische Oberflaͤche anstatt in eine ebene eingesezt werden

koͤnnen; und daß, wenn dieß geschehen ist, die Drukoberflaͤche der

Lettern zwar einen groͤßeren, jedoch mit dem Letterncylinder genau

concentrischen Cylinder bildet. Obschon nun die Letternstiele nach der einen

Richtung schraͤg zulaufen, so muͤssen sie doch nach der anderen

Richtung zwei parallele Seiten besizen. Diese beiden lezteren Seiten werden durch

zwei parallele Flaͤchen, die sich in den beiden Modelhaͤlften

befinden, hervorgebracht. Die beiden Haͤlften der Model lassen sich, wie man

in Fig. 1

A, B sieht, auseinander legen, damit man die fertigen

Lettern herausnehmen kann. Die Theile a, b und b, j, welche man im Inneren des Models sieht, und welche

beim Zusammensezen der beiden Model in einander eingreifen, sind nicht gerade, wie

dieß in den gewoͤhnlichen Letternmodeln der Fall ist, sondern sie sind in der

Form eines Kreisbogens gekruͤmmt. Die gewoͤhnlichen Seitenwangen des

Models d, e, welche die schraͤgen Seiten der

Lettern zu bilden haben, sind so fixirt, daß sie genau gegen den Mittelpunkt des

Kreisbogens gerichtet sind, und daß sie das gegenseitige Eingreifen der beiden

Modelhaͤlften in einander gestatten. Es geschieht dieß mittelst der

hervorragenden Stuͤke f, g und h, i, welche in den gewoͤhnlichen Modeln die

geraden, hier hingegen die krummlaufenden Kanten von a,

b und b, j zwischen sich einschließen. Die

Wangen d, e bleiben stets gegen den erwaͤhnten

Mittelpunkt hin gerichtet, obwohl sie je nach der Breite, die der zu gießende

Buchstabe bekommen soll, mehr oder minder weit von einander gestellt werden

koͤnnen. Diese Weite wird wie gewoͤhnlich durch die Weite der Matrize

bestimmt, welche zum Behufe der Formirung der Lettern ausgepreßt, und zwischen die

beiden aͤußeren Stuͤke g, i, der beiden

Modelhaͤlften eingesezt wird, nachdem diese lezteren mit einander in

Verbindung gebracht worden sind. In der einen Haͤlfte des Models befindet

sich ferner ein in Form eines Kreisbogens gekruͤmmter Vorsprung m, zu dessen Aufnahme in der anderen Haͤlfte ein

entsprechender Ausschnitt n angebracht ist.

Wenn die beiden Haͤlften zusammengesezt sind, fuͤllt dieser Vorsprung

einen Theil des im Model zum Behufe der Aufnahme des geschmolzenen Schriftmetalles

gelassenen leeren Raumes aus, so daß hiedurch quer uͤber den Stiel einer

jeden Type ein breiter, aber seichter Ausschnitt gebildet wird. Dieser Ausschnitt entspricht in

einiger Hinsicht den an den gewoͤhnlichen Lettern befindlichen Ausschnitten;

allein er ist, wie gesagt, viel weiter und dient zur Aufnahme kleiner

Metallstreifen, womit die Lettern in dem Letterncylinder an Ort und Stelle erhalten

werden. Die Form einer solchen vollendeten Type ersieht man aus Fig. 2, wo die

erwaͤhnten Ausschnitte mit q bezeichnet sind.

Das Sezen dieser Lettern geschieht nach der gewoͤhnlichen Methode; nur bedient

sich der Sezer hiebei eines Winkelhakens, den man in Fig. 2 abgebildet sieht,

und dessen Sohle oder Bodenplatte D, auf welche die

unteren Enden der Lettern zu stehen kommen, gebogen ist. Die Kruͤmmung dieser

Platte bildet eine cylindrisch gebogene Oberflaͤche, deren Halbmesser um die

Laͤnge der Type kuͤrzer ist, als der Halbmesser der zu erzeugenden

cylindrischen Drukoberflaͤche. Die Seiten oder Wangen E, F des Winkelhakens bilden Flaͤchen,

welche gegen die Centrallinie oder Achse der erwaͤhnten cylindrischen

Kruͤmmung abzielen. Die eine dieser Wangen, naͤmlich F, ist beweglich, damit sie der Laͤnge der Zeilen

angepaßt werden kann. Wenn in diesen Winkelhaken nach der gewoͤhnlichen

Methode eine ganze Zeile gesezt worden ist, so werden die an den einzelnen

Letternstielen befindlichen Ausschnitte q einen nach der

ganzen Laͤnge der Zeile im Bogen laufenden Canal bilden, in den der Sezer

nach Vollendung der Zeile den duͤnnen Metallstreifen r einschiebt, um hierauf eine zweite Zeile zu beginnen. An den Enden

dieser Metallstreifen r, welche genau in die Ausschnitte

der Lettern einpassen muͤssen, befinden sich kleine Vorspruͤnge s, s, welche gegen die Flaͤche der Streifen in

einem rechten Winkel gebogen sind und also kleine Haken bilden. Der Nuzen dieser

Haken ist ein doppelter: sie verhindern naͤmlich, indem sie auf den oberen

Raͤndern der Wangen E, F des Winkelhakens ruhen,

und indem sie nach Uebertragung der Lettern in die Form auf die oberen

Raͤnder der beiden Seiten dieser lezteren zu liegen kommen, das Einfallen der

Bindungsstreifen zwischen die Zeilen; und sie helfen, wie spaͤter gezeigt

werden wird, zur Befestigung der Letternzeilen in dem Letterncylinder mit. Die

gebogenen Metallstreifen r liegen vollkommen in den

Ausschnitten der Lettern, so daß die Letternstiele der auf einander folgenden Zeilen

sowohl uͤber als unter den Ausschnitten q

seitlich mit einander in Beruͤhrung kommen. Durch sie wird jede einzelne Type

so festgehalten, daß sie weder endwaͤrts ausgezogen werden, noch zwischen den

uͤbrigen Lettern herausfallen kann. Nicholson gibt

an, daß die Lettern, nachdem sie auf die gewoͤhnliche Weise gegossen worden

sind, in einem Fixirinstrumente durch Abraspeln zugespizt werden sollen; allein er

erfand keine

Methode derlei Lettern zu binden. Der Ausschnitt q und

die Anwendung der Bindungsstreifen r, womit die Lettern

beim Cylinderdruke festgehalten werden, bilden daher einen Theil meiner

gegenwaͤrtigen Erfindung.

Um die nach der angegebenen Methode gesezten Lettern in dem Letterncylinder

anzubringen, kann man den fuͤr jede Pagina bestimmten Saz in einen metallenen

Rahmen, dessen Groͤße jener der Pagina entspricht, und der mit G, H, I, K bezeichnet ist, einsezen. Jeder solcher

Rahmen hat zwei Seiten G, H, und zwei Enden I, K, welche saͤmmtlich aus einem oder auch aus

mehreren sehr fest mit einander verbundenen Stuͤken bestehen koͤnnen.

Die Enden I, K besizen eine solche Kruͤmmung, daß

sie der cylindrischen Oberflaͤche des Letterncylinders, worauf sie nach der

aus Fig. 1

ersichtlichen Art und Weise angepaßt werden, entsprechen. Die Seiten G, H laufen zwar mit einander parallel; allein sie

zielen auch in schraͤger Richtung gegen die Achse des Letterncylinders, damit

das Innere des Raumes solcher Maßen zur Aufnahme der Lettern geeignet wird. Die an

den Enden der Bindungsstreifen r, r befindlichen

Vorspruͤnge s, s werden nach der oben bei dem

Winkelhaken angegebenen Methode auf die Seiten G, H des

Rahmens gelegt. Zur Befestigung der Lettern in dem Rahmen laͤuft quer durch

das eine Ende eines jeden Rahmens eine bewegliche Platte L, an deren beiden Enden sich ein kleiner Zapfen befindet. Diese Zapfen

werden von Falzen aufgenommen, die zu diesem Zweke an den inneren

Oberflaͤchen der Seiten G, H angebracht sind. Die

bewegliche Platte L wird mittelst zweier Schrauben t, v, die durch das Ende K

laufen, endwaͤrts gegen die Lettern gedraͤngt. In die gegen die

bewegliche Platte L bruͤkenden

Schraubenkoͤpfe sind Loͤcher gebohrt, welche zum Umdrehen der

Schrauben dienen. Wenn der Rahmen mit dem Saze gefuͤllt werden soll, so muß

er entweder auf die nakte Oberflaͤche des Letterncylinders oder auf eine

andere Oberflaͤche von gleicher Kruͤmmung gelegt werden; auch

muͤssen die Seiten des Rahmens mit der Achse des Cylinders oder der sonstigen

cylindrischen Oberflaͤche parallel gelegt werden.

Nachdem der Text fuͤr die einzelnen Paginen in den Rahmen befestigt worden

ist, wird eine entsprechende Anzahl dieser Rahmen im Umfange des Letterncylinders

angebracht, wie man dieß aus Fig. 1 ersieht. Dieser

Cylinder besteht aus einer glatten, außen genau abgedrehten, gußeisernen Walze 1,

welche an einer Achse 2 aufgezogen und mit keinen Randvorspruͤngen versehen

ist; sie ist der groͤßeren Leichtigkeit wegen hohl und nur an den beiden

Enden durch kreuzfoͤrmige Arme mit ihrer Achse 2 verbunden. Anstatt der

Randleisten dienen eiserne oder staͤhlerne Ringe 3, 3, 3, welche genau an die Außenseite des

Cylinders passen, jedoch nicht daran befestigt sind, damit sie in jeder beliebigen

Laͤnge des Cylinders angebracht werden koͤnnen. Wenn hierauf an jedem

Ende des Cylinders die Leiste oder der Randvorsprung 4, 4, welcher aus einer

flachen, eisernen, kreisrunden Platte besteht, und an einer centralen, aus jedem

Cylinderende hervorragenden Nabe angepaßt ist, mit Schrauben befestigt worden ist,

so werden die geraden starken Stuͤke 6,6, welche aus Holz oder Eisen bestehen

koͤnnen, und deren Laͤnge den gewuͤnschten Entfernungen der

Ringe 3, 3, 3 von einander entsprechen muß, waͤhrend sie in Hinsicht auf Dike

den Ringen selbst gleichkommen, in zwei geraden Linien von einem Ringe zum anderen,

und zwar an gegenuͤberliegenden Seiten des Cylinders fest an diesen lezteren

geschraubt. Diese geraden Stuͤke dienen mit dazu die Ringe in

gehoͤrigen Entfernungen von einander zu erhalten. In jeder der flachen

ringfoͤrmigen Oberflaͤchen der Ringe 3, 3, 3 befinder sich ein

kreisrunder Falz, und aus dem einen Ende I eines jeden

Rahmens ragt nach dessen ganzer Laͤnge ein Zapfen hervor, der in diesen

Falzen einzudringen hat. An dem entgegengesezten Ende K

und durch dasselbe gehend ist eine Schraube w

angebracht, die, wenn sie aus dem Rahmen herausgeschraubt wird, mit ihrer stumpfen

Spize in den um den Ring 3 laufenden kreisrunden Falz eindringt und hiebei gegen

dessen obere Seite druͤkt, so daß der Rahmen auf diese Weise hinreichend fest

an dem Cylinder befestige wird, ohne daß es noͤthig waͤre in dem

Cylinder selbst irgend welche Schraubenloͤcher anzubringen. Die Stielenden

der Lettern ruhen auf der cylindrischen Oberflaͤche des Cylinders; die

Drukoberflaͤchen der Lettern hingegen bilden selbst wieder eine cylindrische

Oberflaͤche. Die Zahl der um den Letterncylinder herum anzubringenden Rahmen

richtet sich nach der Zahl der Paginen, die auf die eine Seite eines Drukbogens

gedrukt werden sollen. In der Fig. 1 gegebenen Zeichnung

sieht man sechs Rahmen in einem Kreise um den Cylinder herum befestigt, und von

einem Ende des Cylinders zum anderen zwei solcher Kreise angebracht. Da jedoch diese

beiden Kreise nicht die ganze Laͤnge des Cylinders ausfuͤllen, so ist

an beiden Enden zwischen der Endleiste 4 und dem Ringe 3 ein entsprechender Holzblok

eingesezt. Dieß ist jedoch nur beispielsweise angenommen, da die Zahl der Rahmen,

wie gesagt, von der Groͤße des Cylinders und jener der Paginen

abhaͤngt; zum Druke gewoͤhnlicher Buͤcher z. B. muͤßte

der Letterncylinder etwas groͤßer seyn als der in Fig. 1 abgebildete. Wenn

er zwischen den beiden Endleisten 4, 4 26 Zoll in der Laͤnge und

10¾Zoll im Durchmesser hat, so wird die Drukoberflaͤche der Lettern

beinahe 33¾ Zoll im Umfange betragen und beinahe fuͤr alle

Groͤßen genuͤgen.

Um das Herausfallen der Lettern aus den einzelnen Rahmen oder das Losewerden

derselben noch sicherer zu verhuͤten, koͤnnen laͤngs der beiden

Seiten G, H eines jeden

Rahmens duͤnne metallene Richtscheite 5,5 angebracht und mit Schrauben daran

befestigt werden. Die Raͤnder dieser Richtscheite sind so ausgefalzt, daß sie

uͤber die an den Enden der Bindungsstreifen befindlichen

hakenfoͤrmigen Vorspruͤnge s, s, welche auf den Seiten G,

H der einzelnen Rahmen ruhen, zu liegen kommen, und

dadurch zur Befestigung dieser Vorspruͤnge beitragen. Diese Richtscheite sind

so breit, daß sie die Enden s, s der Bindungsstreifen von je zwei benachbarten Rahmen bedeken; denn da

jedes Richtscheit demnach an zwei Rahmen mit Schrauben befestigt ist, so dienen

diese Vorrichtungen auch dazu, die einzelnen Rahmen um den Letterncylinder herum in

geeigneten Entfernungen von einander zu erhalten, so daß fuͤr die

Raͤnder der Paginen der gewuͤnschte Marginalraum bleibt.

Fuͤr den Druk von Zeitungen oder anderen Bogen, welche aus langen, dicht neben

einander stehenden Columnen ohne Zwischenraͤume bestehen, ist eine etwas

andere Einrichtung des Letterncylinders erforderlich; diese ersieht man in Fig. 3. Hier

ist naͤmlich an jedem Ende der Achse 2 eine kreisrunde Scheibe 1 befestigt,

und um diese beiden Scheiben herum sind die Enden mehrerer starker, gußeiserner

Staͤbe 10,10 angebracht. Diese Staͤbe passen mit ihren Raͤndern

wie die Dauben eines Fasses an einander; jeder derselben hat, ohne daß er die Achse

2, gegen die er sehr nahe hinreicht, beruͤhrt, an jedem Ende einen

Stuͤzpunkt. Diese Stuͤzpunkte werden dadurch gebildet, daß sich die

Staͤbe an ihren Enden bei 12 seitlich beruͤhren, und daß sich in der

Mitte der Laͤnge eines jeden Stabes ein kleiner Vorsprung 14 befindet, der

gleichfalls zur Vermittelung der Beruͤhrung dient. Die Enden

saͤmmtlicher Staͤbe 10 sind mit einer Schraube 11 an dem Umfange der

Scheiben 1,1 befestigt. Diese Schrauben, welche durch Loͤcher gehen, die zu

deren Aufnahme in den Enden der einzelnen Staͤbe angebracht sind, werden

strahlenfoͤrmig in die Scheiben eingelassen, und an ihren aͤußeren

Enden werden zulezt Schraubenmuttern angeschraubt und in die Substanz der

Staͤbe versenkt. Der auf diese Weise aus einzelnen Staͤben gebildete

Cylinder wird dann in einer Drehbank so abgedreht, daß er die fuͤr die

Stielenden der Lettern erforderliche Oberflaͤche bekommt; dabei wird zum

Behufe der Befestigung der Columnenenden an jedem Ende ein Randvorsprung gelassen,

dessen aͤußerer Umfang jedoch etwas kleiner ist, als jener der von den

Lettern gebildeten cylindrischen Drukoberflaͤche. Die Staͤbe

koͤnnen durch Schrauben und Anziehen der Schraubenmuttern der Schrauben 11

einzeln und von einander unabhaͤngig abgenommen und wieder eingesezt werden. Die Breite der

Staͤbe muß der Weite der zu drukenden Columnen entsprechen. In Fig. 3 ist der

abgedrehte Letterncylinder als aus zwoͤlf Staͤben im Umfange bestehend

abgebildet. Zwei dieser Staͤbe, die mit 13, 13 bezeichnet sind, sind

schmaͤler als die uͤbrigen und nicht zur Aufnahme von Lettern

bestimmt; sie sind in Zwischenraͤumen angebracht, welche den Raͤndern

der beiden großen Seiten einer Foliozeitung entsprechen; jede der Paginen besteht

daher aus fuͤnf dicht neben einander stehenden Columnen. An jeder Seite der

Staͤbe 10 ist mit mehreren kleinen Schrauben eine duͤnne Messingplatte

so befestigt, daß sie uͤber die abgedrehte Oberflaͤche, auf der die

Stielenden der Lettern zu ruhen haben, emporragt; und daß sie also fuͤr die

Zeilen einer jeden Columne eine Graͤnzlinie bildet. Jeder Stab 10 wird

demnach einen zur Aufnahme einer Letterncolumne geeigneten Behaͤlter bilden,

weßhalb ich ihm denn auch den bei den Drukern gebraͤuchlichen Namen Rahmen beilege. Die beiden, von den Platten 15 gebildeten

Seiten dieser Rahmen sind gegen die Centrallinie des Letterncylinders gerichtet, und

besizen eine Hoͤhe, daß die an den Enden der Bindungsstreifen r befindlichen hakenfoͤrmigen Vorspruͤnge

s, s auf dieselbe Weise

eingesezt werden koͤnnen, wie dieß oben bei den Seiten des Winkelhakens und

bei den Seiten G, H des

Rahmens angegeben wurde.

Die Seitenplatten 15,15 sind in jenen Raͤumen eingeschlossen, welche sich

zwischen den Kanten der einzelnen Staͤbe 10 befinden; denn die seitliche

Beruͤhrung, welche zwischen diesen Staͤben besteht, ist auf die mit 12

und 14 bezeichneten Stellen beschraͤnkt.

Um die Lettern fest in diesen Formen zu erhalten, sind in die Platten 15 in

gehoͤrigen Entfernungen von einander Spalten oder Fenster geschnitten, welche

zur Aufnahme der kleinen Zapfen x, x dienen, die, wie Fig. 2 zeigt, an den Enden

der staͤhlernen, oder aus einem sonstigen starken Metalle bestehenden

Bindungsstreifen H befindlich sind. Abgesehen von diesen

Zapfen befinden sich an den Bindungsstreifen auch noch die hakenfoͤrmigen

Vorspruͤnge s, s von

der fruͤher beschriebenen Form. Nach je 2 oder 3 Zoll der

Columnenlaͤnge, die der Sezer in die Form gebracht hat, wird anstatt der

gewoͤhnlichen Bindungsstreifen r ein solcher

Streifen H quer durch die Breite der Form gelegt: und

zwar auf solche Weise, daß der eine seiner Zapfen x

zuerst in eines der Fenster der Seitenplatte 15 eingesenkt, und hierauf der andere

Zapfen x in eines der Fenster der gegenuͤber

liegenden Platte 15 eingestekt wird. Auf diese Weise werden die einzelnen Zeilen an

Ort und Stelle fixirt, waͤhrend die ganze Columne durch die am Ende der Form

befindlichen Bindungsschrauben 16,16 zusammengedraͤngt wird. Diese Schrauben sind

durch einen an dem Ende der Form befindlichen Vorsprung gebohrt, und werden mit

ihren vielseitigen Koͤpfen, welche gegen ein eisernes

Ausfuͤllstuͤk Y druͤken, umgedreht.

Lezteres, welches quer uͤber das Ende der Columne gelegt wird, ist mit zwei

Zapfen x, x, die in die

Fenster der beiden Seitenplatten 15 eingestekt werden, ausgestattet. In vielen

Faͤllen wird der Druk der Schrauben 16 allein und ohne Anwendung der

Bindungsstreifen H hinreichen, um die Columnen

gehoͤrig zu fixiren; doch dienen diese Streifen jedenfalls zu

groͤßerer Festigkeit. Damit vollends keine der Zeilen in der Form lose werden

kann, kann man in den schmalen, zwischen je zwei anliegenden Seitenplatten 15

bleibenden Raum auch noch die duͤnnen Platten 17 einlegen. Laͤngs der

beiden Seiten einer jeden dieser Platten 17 laͤuft naͤmlich eine

Leiste, welche uͤber die hakenfoͤrmigen Vorspruͤnge s, s saͤmmtlicher

zwischen die einzelnen Zeilen gelegter Bindungsstreifen r zu liegen kommt: gleichwie dieß oben von den Raͤndern der

Richtscheite 5 gezeigt wurde. Der aͤußere Rand dieser Platten 17 kann so

geformt seyn, daß damit, wenn es erforderlich ist, zwischen die einzelnen Columnen

Theilungsstriche gedrukt werden koͤnnen. Es versteht sich von selbst, daß in

diesem lezteren Falle die erwaͤhnten aͤußeren Raͤnder dieser

Platten 17 so geformt seyn muͤssen, daß sie der cylindrischen

Drukoberflaͤche genau entsprechen. Die Befestigung der Platten 17 erfolgt an

deren beiden Enden mittelst der Schrauben 18, welche durch die beiden Enden der Form

gebohrt, und mit breiten, aber flachen und uͤber die Enden der Platten 17

hinausragenden Koͤpfen versehen sind. An der einen Seite ist zum Behufe der

Aufnahme des einen Endes der Platte 17 ein Theil des Schraubenkopfes weggeschnitten;

so wie jedoch die Schraube umgedreht wird, wird der uͤberragende Theil ihres

Kopfes die Platte 17 an Ort und Stelle erhalten. Die beiden Staͤbe 13,13,

welche keine Letternformen bilden, koͤnnen mit hoͤlzernen oder

metallenen Stuͤken, die zur Aufnahme der Richtscheite 19 dienen,

ausgefuͤttert seyn. Diese Richtscheite besizen naͤmlich, gleich den

Richtscheiten 5, ausgefalzte Raͤnder, welche uͤber die

hakenfoͤrmigen Vorspruͤnge s der

Bindungsstreifen r zu liegen kommen; sie finden ihre

Anwendung an den aͤußersten Columnen der Paginen der Zeitung, welche Columnen

zum Behufe der Bildung der weißen Marginen von einander getrennt werden

muͤssen.

Die nach den hier beschriebenen Methoden mit beweglichen Lettern besezten Cylinder

koͤnnen auf verschiedene Weise in den zum Druken bestimmten Maschinen

angebracht werden; ich empfehle jedoch in dieser Hinsicht hauptsaͤchlich die

in Fig. 4

ersichtliche Anordnung.

Der Letterncylinder 1 laͤuft hier mit seiner Achse 2 in horizontaler Richtung

in Zapfenlagern, welche in den starken Gestellpfosten P,

P angebracht sind, und wird mit einer Kurbel p, die an der Achse 2 befestigt ist, umgedreht. Anstatt

der Kurbel kann man uͤbrigens zum Betriebe der Maschinen mittelst

mechanischer Kraft auch ein entsprechendes Raͤderwerk anbringen. Entweder

uͤber oder unter dem Letterncylinder ist in den Zapfenlagern q ein Tafelcylinder R

angebracht, dessen Achse mit jener des Letterncylinders parallel laͤuft. Um

diesen Tafelcylinder ist ein weiches Druktuch geschlungen, und gegen die

Oberflaͤche des lezteren wird das Papier bei seinem Durchgange zwischen dem

Lettern- und dem Tafelcylinder angedruͤkt. Der Schwaͤrzapparat,

der aus mehreren umlaufenden und mit Schwaͤrze uͤberzogenen Walzen

besteht, laͤßt sich in irgend einer geeigneten Stellung so anbringen, daß die

Drukoberflaͤchen der Lettern beim Umlaufen des Letterncylinders damit in

Beruͤhrung kommen. Der Tafelcylinder R besizt,

wenn er mit dem Druktuche uͤberzogen ist, denselben Durchmesser wie die

cylindrische Drukoberflaͤche der Lettern; und beide Cylinder werden mittelst

zweier vollkommen gleicher Stirnraͤder M, N, von denen ersteres an der Achse des Letterncylinders

und lezteres an der Achse des Tafelcylinders aufgezogen ist, mit vollkommen gleicher

Geschwindigkeit umgetrieben. Damit man den Tafelcylinder R von dem Letterncylinder 1 entfernen kann, wenn die Maschine nicht drukt,

sind dessen Zapfenlager q, q

auf solche Weise an dem Gestelle P, P angebracht, daß sie mittelst der Excentrica S, S, die an starken, von

dem Gestelle P getragenen Zapfen aufgezogen sind, auf

und nieder bewegt und gegen den Letterncylinder angedruͤkt werden

koͤnnen. Das Umdrehen der beiden Ercentrica S,

S geschieht mit langen Hebelarmen, welche durch eine

Querstange T mit einander verbunden sind. Bewegt man

diese Stange endwaͤrts, so werden beide Excentrica um so viel umgedreht

werden, als noͤthig ist, um den Tafelcylinder R

in dem zum Druken noͤthigen Grade gegen den Letterncylinder

anzudruͤken; waͤhrend durch die entgegengesezte Bewegung der

Verbindungsstange T der Tafelcylinder so weit von dem

Letterncylinder entfernt werden kann, als dieß zum Behufe irgend einer Operation

erforderlich ist. Die Umlaufsbewegung des Schwaͤrzapparates wird von dem

Stirnrade M her durch ein entsprechendes

Raͤderwerk hervorgebracht. Zum Behufe der Beschraͤnkung der Bewegung

der Zapfenlager q, q des

Tafelcylinders gegen den Letterncylinder hin sind Aufhaltschrauben angebracht, damit

hiedurch die Oberflaͤchen beider Cylinder in solche Entfernung von einander

gebracht werden, als zum Behufe des Drukes noͤthig ist. Wenn man es

fuͤr zwekdienlich findet, so kann man an den beiden Enden des

Letterncylinders sowohl

als an den beiden Enden des Tafelcylinders kreisrunde hoͤlzerne

Traͤger von gleichem Durchmesser so anbringen, daß deren kreisrunde

Oberflaͤchen gegen einander druͤken, wenn sich die Maschine in

Thaͤtigkeit befindet. Eben so kann man bei V

zwischen die Schieber, die von den Excentricis S, S in Bewegung gesezt werden, und zwischen die

beweglichen Zapfenlager q, q

eine aus mehreren Pappendekelschichten bestehende Fuͤtterung legen, damit

diese Fuͤtterung etwas nachgibt, wenn irgend eine außerordentliche Gewalt die

Cylinder von einander zu entfernen trachtet. In dem Umfange des Tafelcylinders kann

sich, damit man das Druktuch auf die gewoͤhnliche Weise daran zu befestigen

im Stande ist, ein Ausschnitt befinden, und zwar an jener Stelle, welche sich den

letternlosen zur Erzeugung der Marginen dienenden Raͤumen des

Letterncylinders gegenuͤber befindet. Das Papier kann Bogen fuͤr Bogen

mit Huͤlfe der hiezu bestimmten Vorrichtungen von der zur Bedienung der

Maschine aufgestellten Person genau so zwischen die umlaufenden Cylinder eingetragen

werden, wie dieß bei der Speisung der gewoͤhnlichen Drukerpressen zu

geschehen pflegt; auch kann man endlose Baͤnder, welche uͤber

entsprechende Rollen laufen, und welche das Papier sowohl zwischen die Cylinder

hinein, als nach dem Bebruten wieder zwischen denselben heraus leiten, anwenden.

Alles dieß bedarf, da es keinen Theil meiner Erfindung ausmacht und auch bereits

allgemein bekannt ist, keiner weiteren Beschreibung; dagegen wird die von mir

verbesserte Methode, die Maschine mit Papier zu speisen, weiter unten beschrieben

werden. Ich bemerke hier nur noch, daß das Papier beim Durchlaufen durch die in Fig. 4

abgebildete Maschine nur auf der einen Seite bedrukt wird, und daß demnach zum

Bedruken der Kehrseite eine zweite Operation erforderlich ist.

Was den zweiten Theil meiner Erfindung, naͤmlich eine verbesserte

Schwaͤrzmethode betrifft, so besteht der in Fig. 4 und 9 ersichtliche

Schwaͤrzapparat aus mehreren umlaufenden Walzen, die parallel mit einander

und so angebracht sind, daß ihre Oberflaͤchen in gegenseitiger

Beruͤhrung stehen. Die Schwaͤrze wird hiedurch von einer Walze auf die

andere uͤbertragen, damit sie so gleichmaͤßig als moͤglich auf

deren Oberflaͤche ausgebreitet werde. Zulezt geschieht die Uebertragung der

Schwaͤrze auf die Drukoberslaͤche des Letterncylinders mittelst zweier

weicher Walzen, die waͤhrend des Umlaufens des Letterncylinders an zwei

verschiedenen Stellen mit den Lettern in Beruͤhrung kommen, damit, wenn ja

die eine dieser weichen Walzen die Schwaͤrzung der Lettern nicht hinreichend

vollbraͤchte, die zweite diesem Mangel abhilft. Die Schwaͤrze wird

zuerst von einer Streichwalze 21, welche verhaͤltnißmaͤßig langsam

umlaͤuft, aus dem wie gewoͤhnlich gebauten Schwaͤrztroge 20 aufgenommen und dann an

eine zweite metallene Walze 22 uͤbertragen. Leztere laͤuft etwas

rascher um, so daß hiedurch eine leichte Reibung ihrer Oberflaͤche gegen die

Oberflaͤche der Streichwalze entsteht, und daß die Schwaͤrze folglich

in einer duͤnneren Schichte auf der Oberflaͤche der Walze 22

ausgebreitet wird, als sie mittelst des Streichers auf der Walze 21 ausgebreitet

werden konnte. Die Walze 22 bewegt sich, waͤhrend sie umlaͤuft,

zugleich auch in ihren Zapfenlagern endweise vor- und

ruͤkwaͤrts, damit sie sich vollkommener mit der von der Streichwalze

21 aufgenommenen duͤnnen Schwaͤrzschichte uͤberziehe. Sie

traͤgt dann die solcher Maßen aufgenommene Schwaͤrze auf eine weiche

Walze 26 uͤber, die gleich den in den gewoͤhnlichen Drukerpressen

gebraͤuchlichen weichen Schwaͤrzwalzen aus einer Composition aus Leim

und Syrup besteht, und welche die Schwaͤrze hierauf abermals an eine

groͤßere hoͤlzerne oder metallene Walze 28 abgibt. Lezterer ist zum

Behufe einer gleichfoͤrmigeren Ausbreitung der Schwaͤrze auf derselben

gleichfalls eine endweise Bewegung gestattet; zu demselben Zweke druͤken,

waͤhrend sie umlaͤuft, die beiden weichen Walzen 29 und 30 sachte

gegen sie. Endlich wird die Schwaͤrze dann in einer vollkommen

gleichmaͤßigen Schichte auf die beiden weichen Walzen 31, 32, und von diesen

auf die Drukoberflaͤche des umlaufenden Letterncylinders 1,1

uͤbergetragen. Die Lettern werden hiebei zuerst von der Walze 32, und hierauf

der groͤßeren Sicherheit wegen auch noch von der Walze 31 mit

Schwaͤrze versehen: jedoch so, daß keine zu große Quantitaͤt davon auf

ein Mal aufgetragen wird. 33 ist eine weitere weiche Walze, welche die Ausbreitung

der von den Walzen 32 und 31 auf die Lettern geschafften Schwaͤrze vollendet.

Die einzelnen hier erwaͤhnten Schwaͤrzwalzen werden nach den durch

Pfeile angedeuteten Richtungen umgetrieben, was mittelst eines Raͤderwerkes

geschieht, welches seine Bewegung von dem an dem aͤußersten Ende der Achse 2

befindlichen Stirnrade M mitgetheilt erhaͤlt. Das

Rad M treibt ein Getrieb 34, welches an einem in dem

Maschinengestelle fixirten Zapfen aufgezogen ist, und welches in das an der Welle

der groͤßeren Walze 28 befindliche Stirnrad 35 eingreift. Dieses Rad 35 sezt

mittelst des Getriebes 36, welches an einem in das Gestell des

Schwaͤrzapparates eingelassenen Zapfen umlaͤuft, das an dem Ende der

Achse der Walze 22 befindliche Getrieb 37 in Bewegung. Die Durchmesser und die Zahl

der Zaͤhne aller dieser Raͤder und Getriebe muͤssen so

berechnet seyn, daß die Oberflaͤchen der einzelnen Walzen mit derselben

Geschwindigkeit umlaufen wie die Drukoberflaͤche des Letterncylinders. Die

weichen Walzen beduͤrfen keines Raͤderwerkes zu ihrem Umtriebe; es

genuͤgt dazu die Beruͤhrung, in der sie mit den anderen Walzen stehen. Die

erste Schwaͤrzwalze 21 erhaͤlt ihre langsame Bewegung durch ein

endloses Band 39 mitgetheilt, welches uͤber eine an dem Ende ihrer Achse

befindliche Rolle 38, so wie auch uͤber die Rolle 40 laͤuft, die an

einer Welle, welche in einem kleinen, mit dem Maschinengestelle in Verbindung

stehenden Gestelle angebracht ist, umlaͤuft. An derselben Welle befindet sich

aber auch eine groͤßere Rolle 41, die ihre Bewegung von einem anderen

endlosen Bande, welches uͤber eine kleine, an der Achse 2 des

Letterncylinders befindliche Rolle laͤuft, mitgetheilt erhaͤlt. Die

rotirende Bewegung erleidet durch diese Art der Uebertragung an die Walze 21 eine

solche Verspaͤtung, daß die Geschwindigkeit der Oberflaͤche dieser

lezteren nur mehr den zwanzigsten Theil der Geschwindigkeit der Oberflaͤche

der Walze 22 betraͤgt. Dieses Verhaͤltniß laͤßt sich jedoch

dadurch, daß man um die Rollen 38 und 40 herum Kehlen von verschiedener

Groͤße anbringt, und daß man das Laufband 39 je nach Umstaͤnden in die

eine oder in die andere dieser Kehlen schafft, verschieden abaͤndern; und

folglich laͤßt sich auf diese Weise auch die Quantitaͤt der

Schwaͤrze, welche auf die Walze 22 uͤbergetragen und von dieser an die

Lettern fortgepflanzt wird, beliebig reguliren. Der Streicher kann mittelst der

Stellschrauben 25 auf eine der Speisung entsprechende Weise gestellt werden; doch

waͤre es sehr schwierig, wo nicht unmoͤglich, hiedurch allein die

Speisung zu reguliren, wenn die Oberflaͤche der Streichwalze 21 mit derselben

Geschwindigkeit umliefe, wie die Oberflaͤche der uͤbrigen

Schwaͤrzwalzen. Durch die Verbindung der Adjustirung des Streichers mit der

Regulirung der Geschwindigkeit der Streichwalze hingegen laͤßt sich die

Abgabe der Schwaͤrze aus dem Schwaͤrztroge mit großer Genauigkeit

reguliren, waͤhrend die Schwaͤrze nach der von mir vorgeschlagenen

Methode durch die Zwischenwalzen ununterbrochen an die große Walze 28 fortgepflanzt

wird, und also vor dem Auftragen auf die Lettern nur mehr eine geringe Ausbreitung

erheischt. Die Zapfenlager, worin die Achse der Walze 21 ruht, so wie auch die

fuͤr den Schwaͤrztrog und den Streicher bestimmte Tragstange 24 sind

in den Seiten des Gestelles, in welchem der Schwaͤrzapparat eingesezt ist, so

angebracht, daß mittelst der Stellschrauben 42 die Beruͤhrung, in welcher die

Streichwalze 21 mit der Walze 22 steht, regulirt werden kann. Die Walze 22 wird

mittelst einer Art von Wurm, der nach entgegengesezten Richtungen in ein an deren

Achse fixirtes Stuͤk geschnitten ist, in ihren Zapfenlagern endweise

vor- und ruͤkwaͤrts bewegt. Dieser Wurm (oder diese

spiralfoͤrmige Fuge) laͤuft naͤmlich durch eine oder zwei

Windungen nach der einen Richtung, kehrt hierauf nach der entgegengesezten Richtung

um, durchschneidet sich selbst, und gelangt endlich wieder an seinen Ausgangspunkt

zuruͤk. Ein zwischen der Achse befindliches gabelfoͤrmiges

Stuͤk greift in diesen Wurm ein, und ist an einem aufrechten, ihm als

Mittelpunkt dienenden und an dem Gestelle fixirten Zapfen aufgezogen. Die Bewegung

der Gabel in der spiralfoͤrmigen Fuge des Wurmes bewirkt, daß sich die Achse

und die Walze 22 endweise in ihren Zapfenlagern bewegen, bis die Gabel in den

ruͤklaufenden Theil der Wurmfuge gelangt, und dadurch die Achse und die Walze

nach der entgegengesezten Richtung fuͤhrt. Die Gabel dreht sich dabei so um

ihren Mittelstift, daß sie dem Statt findenden Wechsel in der Richtung der beiden

Fugen folgt oder nachgibt. Die groͤßere Walze 28 wird auf gleiche Weise,

jedoch in einem etwas geringeren Grade, mittelst eines aͤhnlichen Wurmes 44

endweise hin und her bewegt. Die zum Betriebe der Walzen 28 und 22 dienenden

Zahnraͤder und Getriebe befizen eine solche Breite, daß sie in Folge dieser

endweisen Bewegung mit den anderen Raͤdern nicht außer Beruͤhrung

kommen.

Das Gestell des Schwaͤrzapparates besteht aus zwei aufrechten Seitenplatten

45, in denen Ausschnitte angebracht sind, welche als Zapfenlager fuͤr die

Achsen der einzelnen Schwaͤrzwalzen dienen. Beide Platten werden durch die

Querstange 24, auf der der Streicher ruht, und durch die beiden Querbolzen 46 so

zusammengehalten, daß sie ein festes Gestell bilden. Das Ganze ruht nach Art eines

Wagens auf vier rollenartigen Raͤdern 47, die auf zwei horizontalen, an dem

Maschinengestelle befestigten Schienenbahnen 48 laufen. Der ganze

Schwaͤrzapparat kann daher, wenn der Letterncylinder zum Behufe des Drukes

hergerichtet wird, von demselben abgezogen, und nach vollbrachten Vorbereitungen

demselben wieder angenaͤhert werden, so daß die drei weichen Walzen 31, 32,

33 sachte gegen die Lettern andruͤken. Der Wagen wird durch einen Federhaken

49, an welchem zum Behufe der Regulirung der Beruͤhrung eine Stellschraube

angebracht ist, fixirt. Die Zapfenlager der Achsen der weichen Walzen 31, 32

koͤnnen gleichfalls mit Stellschrauben so gestellt werden, daß hiedurch die

Beruͤhrung, in der sie mit der Walze 28 und mit den Lettern stehen, regulirt

wird. Die Walze 21 mit dem Schwaͤrztroge und dem Streicher 20, so wie die

dazu gehoͤrigen Stellschrauben, womit die Schwaͤrze in einer

duͤnnen Schichte ausgebreitet und hierauf ununterbrochen an weiche Walzen und

durch diese auf die Lettern uͤbergetragen wird, bilden keinen Theil meiner

Erfindung, indem die H H. Bakon und Donkin einem am 23. November 1813 ertheilten Patente gemaͤß

dieselbe Vorrichtung auf eine Maschine anwendeten, die mit einer umlaufenden

Letternwalze arbeitete, welche jedoch von prismatischer und nicht von cylindrischer

Gestalt war. Meine

Erfindung beruht daher darauf, daß die dike auf den Streichcylinder gebrachte

Schwaͤrzschichte dadurch, daß eine schneller umlaufende Walze damit in

Beruͤhrung kommt, in einer duͤnneren, zur Uebertragung auf die Lettern

geeigneten Schichte an weitere Cylinder fortgepflanzt wird; so wie auch in der

Regulirung der zur Speisung verwendeten Schwaͤrze durch Abaͤnderung

der Geschwindigkeit, womit die Streichwalze im Verhaͤltnisse zu der in

Beruͤhrung mit ihr stehenden Walze umlaͤuft. Die endweise Bewegung,

die ich einigen der Walzen mittheile, gehoͤrt gleichfalls nicht mit zu meiner

Erfindung, indem eine aͤhnliche Einrichtung bereits schon fruͤher an

mehreren Drukerpressen getroffen wurde.

Was den dritten Theil meiner Erfindung, naͤmlich die Speisung der Maschine mit

endlosem Papiere betrifft, damit durch ununterbrochenes Umlaufen der Cylinder eine

Reihe von Abdruͤken nach einander auf das Papier gedrukt werden kann, so kann

solches Papier von jeder neueren Papiermuͤhle, die mit einer sogenannten

Trokenmaschine ausgestattet ist, geliefert werden. Den Apparat, in welchem das

aufgerollte Papier genezt oder gedaͤmpft wird, ersieht man aus Fig. 5. Die

trokene Papierrolle 50 befindet sich an einer Achse, die in Zapfenlagern ruht und

quer durch ein Gestell laͤuft, in welchem zugleich auch ein Wassertrog 51 der

Quere nach angebracht ist. In lezterem dreht sich eine Walze 52 so, daß sie mit dem

unteren Theile ihres Umfanges schwach in das in dem Troge enthaltene Wasser

untertaucht. Ueber dieser Walze 52 und mit ihrer Schwere auf dieser ruhend, befindet

sich eine zweite Walze 53, die mit Flanell uͤberzogen ist. Wenn der Flanell

durch zwei- oder dreimaliges Umdrehen der beiden Walzen 52, 53 befeuchtet

worden ist, so fuͤhrt man das Papier von der Walze 50 herab zwischen diesen

beiden Walzen durch, um es dann wieder emporzufuͤhren, und um die Walze 54,

die einen kleinen Durchmesser haben soll, zu schlingen. Leztere Walze, die

gleichfalls quer durch das Gestell laͤuft, wird durch ein Laufband

umgetrieben, welches um die kleine, an dem aͤußersten Ende der Achse 54

angebrachte Rolle 55 und um die große Rolle 56 geschlungen ist. Diese leztere ist an

einem in das Gestell eingelassenen Zapfen aufgezogen und wird mit einer Kurbel

umgetrieben. Saͤmmtliche hier besprochene Walzen oder Wellen muͤssen

in vollkommenem Parallelismus zu einander stehen. Wenn die Kurbel umgedreht wird, so

sezt diese durch die Rolle 56 und das von dieser an die Rolle 55 fuͤhrende

Laufband die Walze 54 in rasche umlaufende Bewegung, wodurch das Papier von der

Walze 50 abgewunden, und dafuͤr, nachdem es zwischen den beiden Walzen 52 und

53 durchgelaufen, und hiebei hinreichend und gleichmaͤßig befeuchtet worden ist, auf die

Walze 54 aufgewunden wird. Die Papierrolle 54 a, welche

hiedurch erzeugt wird, ist, nachdem man ihr zum Einsaugen des Wassers kurze Zeit

gestattet, zum Druke vorbereitet. Der Grad der Feuchtigkeit, den man dem Papiere mit

Huͤlfe dieser Vorrichtung geben will, laͤßt sich durch die Tiefe, bis

auf welche man die Walze 52 in das in dem Troge 51 enthaltene Wasser untertauchen

laͤßt, und durch die Geschwindigkeit, womit man dem Papiere zwischen den

beiden Nezwalzen hindurchzulaufen gestattet, genuͤgend und beliebig

reguliren. Wendet man warmes anstatt kaltem Wasser an, so laͤßt sich die

ganze Operation sehr beschleunigen.

Die auf diese Weise genezte Papierrolle 54 a wird, wie

Fig. 4

zeigt, vor der Maschine so angebracht, daß ihre Achse mit jener des Letterncylinders

sowohl, als mit jener des Tafelcylinders parallel laͤuft, und in den

Zapfenlagern 57 ruht. Dann wird, um das Papier in die Maschine zu bringen, das eine

Ende desselben temporaͤr an dem Tafelcylinder befestigt, indem man es in die

Auskerbung des Tafelcylinders R, die zur Vefestigung des

Druktuches dient, einbiegt, und mit scharfen Stiften, die jedoch nicht uͤber

die Auskerbung hervorragen, anstekt.

Wir wollen annehmen, die Maschine stehe zum Druke bereit; die Lettern seyen

gehoͤrig geschwaͤrzt, und der Schwaͤrzapparat befinde sich in

Thaͤtigkeit, waͤhrend der Tafelcylinder dadurch von dem

Letterncylinder entfernt wurde, daß man die beiden Excentrica S, S mittelst ihrer gemeinschaftlichen

Verbindungsstange T umdrehte. Wenn nun das Papier unter

diesen Umstaͤnden, wie oben angegeben worden ist, an dem Tafelcylinder R befestigt worden, so wird die Maschinerie eine geringe

Streke weit umgetrieben, damit das Papierende zwischen den Lettern- und den

Tafelcylinder gelange. Wenn dieses geschehen ist, so wird dann der Tafelcylinder

durch abermaliges Umdrehen der Excentrica S, S dem Letterncylinder genaͤhert und in Bezug auf

diesen in die zum Druke erforderliche Stellung gebracht. Hierauf beginnt die

Maschine zu druken; sie wird jedoch, wenn das Papier eine hinreichende Streke um den

Tafelcylinder gelaufen ist, in ihrer Bewegung gehemmt, damit man das Papier aus der

Auskerbung dieses Cylinders frei machen, und dafuͤr an der Welle 60, auf die

es nunmehr in dem Maaße, als es bedrukt ist, zwischen den beiden Cylindern

hervorgelangt aufgerollt werden soll, befestigen kann. Diese Befestigung kann mit

etwas festem Kleister, oder mit Huͤlfe von kleinen, aus der Welle 60

hervorragenden Spizen, oder auch dadurch bewerkstelligt werden, daß man das

Papierende in einen zu diesem Behufe in der Welle angebrachten Falz einkeilt. Das

Umtreiben der Welle 60 zum Behuf des Aufrollens des bedrukten Papieres geschieht

mittelst zahnloser Raͤder, von denen an jedem Ende derselben eines angebracht ist.

Der Umfang dieser Raͤder ruht auf dem Umfange entsprechender Raͤder,

welche an den beiden Enden einer horizontalen, mit der Achse des Letterncylinders

parallel laufenden, und in geeigneten Zapfenlagern ruhenden Welle 61 angebracht

sind, und durch ein Laufband umgetrieben werden, welches uͤber eine an dem

Ende dieser Welle 61 befindliche Rolle und uͤber eine zweite

correspondirende, aber an der Welle des Letterncylinders angebrachte Rolle

gefuͤhrt ist. Die Welle 60 druͤkt sowohl mit ihrem eigenen Gewichte,

als mit jenem ihrer beiden Raͤder und des auf sie gewundenen Papieres, ihre

beiden Raͤder auf die an den Enden der Welle 61 angebrachten Raͤder

und diese gegenseitige Beruͤhrung der Raͤder genuͤgt, um die

Achse oder Welle 60 umzutreiben und das Papier dadurch auf sie aufzurollen. Die

Raͤder glitschen, so wie die auf die Welle 60 aufgewundene Papierrolle einen

groͤßeren Durchmesser bekommt, und so wie mithin zum Behufe des Aufwindens

eine geringere Geschwindigkeit erforderlich wird; allein das Gewicht des auf die

Welle 60 aufgewundenen Papieres vermehrt auch den Druk, wodurch die beiderlei

Raͤder, mit einander in Beruͤhrung erhalten werden, so daß hiedurch

eine groͤßere Adhaͤsionskraft entsteht. Dieser Druk kann

uͤbrigens auch dadurch, daß man an den kleinen, auf den Endzapfen der Welle

60 wirkenden Hebel wie an den Balken einer Schnellwaage Gewichte anhaͤngt,

beliebig regulirt und uͤber jenen Druk hinaus, den die Welle vermoͤge

ihres eigenen Gewichtes allein ausuͤbt, verstaͤrkt werden. Das Papier

bekommt, indem es die mit dem Druktuche uͤberzogene Oberflaͤche des

Tafelcylinders R eine bedeutende Streke weit begleitet,

so viel Adhaͤsion als noͤthig ist, damit es sich von der Rolle 54

abwinde und zwischen die Cylinder gelange; daher braucht die Aufwindwelle 60 auch

nur einen sehr geringen Zug auf das bedrukte Papier auszuuͤben, um dasselbe

hinreichend gespannt zu erhalten, und vollkommen eben auf die neue Welle

aufzuwinden. Fuͤr die Umlaufsbewegung der Walze 54, von der das unbedrukte

Papier abgewunden wird, muß eine leichte retardirende Kraft bestehen; fuͤr

diese ist gesorgt durch Anbringung eines Rades, auf dessen Umfang man den Druk einer

Frictionsfeder, welchen Druk man mit einer Stellschraube reguliren kann, wirken

laͤßt. Auf diese Weise kann der mit der Bedienung der Maschine Beauftragte

die Umlaufsbewegung der Walze nach Belieben retardiren, damit er das Papier bei

dessen Einlaufen zwischen den Lettern- und den Tafelcylinder gehoͤrig

beaufsichtigen kann. Eben so ist wohl darauf zu achten, daß das Papier beim

Durchgange zwischen den Cylindern einen geraden Lauf beibehalte; waͤre die

geringste Abweichung hierin zu entdeken, so kann dieser leicht abgeholfen werden, indem

man die Welle 54 entweder nach der einen oder nach der anderen Richtung etwas

weniges endwaͤrts bewegt. Dieß geschieht durch Umdrehen der Stellschraube 63,

welche an dem einen Ende der Welle 54 angebracht ist, waͤhrend an dem anderen

Ende fuͤr eine dieser Schraube entgegenwirkende Feder gesorgt ist. Eben so

sind auch noch zwei andere Schrauben angebracht, von denen die eine 64 zum Heben

oder Senken des einen Endes der Welle 54, die andere 65 hingegen dazu bestimmt ist,

das eine Ende dieser Welle dem Letterncylinder naͤher zu bringen oder auch es

weiter davon zu entfernen. Mit Huͤlfe dieser beiden Adjustirschrauben 64, 65

kann die Achse 54 der Papierrolle beim Beginne des Drukes mit den Achsen des

Lettern- und Tafelcylinders vollkommen parallel gestellt werden, damit das

Papier vollkommen gerade in die Maschine einlaufe; jede Abweichung von dieser

geraden Bahn kann dann spaͤter mit Huͤlfe der Endschraube 63

ausgeglichen werden.

Wenn eine Papierrolle ganz abgelaufen ist, so wird eine zweite aͤhnliche Rolle

an deren Stelle eingesezt. Um dieß zu erleichtern, kann man sich derselben Methode

bedienen, nach welcher man in den Papiermuͤhlen die Haspel, auf die das

Papier aufgewunden wird, aufzuziehen pflegt. D. h. die Zapfenlager, worin die Enden

der Welle der Papierrolle 54 laufen, befinden sich in den Enden zweier Arme 66, die

an einer horizontalen Welle 67 angebracht sind; und an den entgegengesezten Enden

dieser Arme befinden sich aͤhnliche Zapfenlager, die zur Aufnahme der Achse

einer zweiten Papierrolle 68 dienen. Es sind demnach zwei Papierrollen 54, 68

aufgezogen, von denen die eine 54 die Maschine mit Papier speist, waͤhrend

die andere 68 gleichsam nur zu diesem Zweke vorbereitet ist. Wenn nun alles Papier

von der Walze 54 abgelaufen ist, so kann man, indem man die Arme 66 zur

Haͤlfte um ihre Achse 67 dreht, die abgelaufene Walze 54 sogleich beseitigen,

und die volle dafuͤr an deren Stelle bringen, um das Ende der neuen

Papierrolle gleichfalls wieder auf die angegebene Weise in die Maschine zu leiten.

Auf gleiche Weise muß auch die Welle 60, auf die das bedrukte Papier aufgewunden

worden ist, wieder erneuert werden, sobald sie gefuͤllt ist, und eine neue

Papierrolle einzulaufen beginnt.

Die Arme 66 werden auf die aus Fig. 8 ersichtliche

Methode mittelst eines Federriegels 69 in solcher Stellung erhalten, daß sie der

Maschine die Papierrollen darbieten. Aus derselben Figur erhellt auch, wie die

Stellschrauben 63 und 65 auf die Zapfenlager in den Enden der Arme 66 wirken, und

wie die Schraube 64 an dem Zapfenlager der Welle 67 der Arme angebracht ist. An dem

Ende dieser Welle

befinden sich Griffe, womit dieselbe umgedreht wird, wenn der Federriegel 69 durch

Emporheben seiner Handhabe so nachgelassen wird, daß die leere Rolle 54 durch eine

volle 68 ersezt wird. Ist dieß geschehen, so haͤlt dann der Federriegel die

Arme 66 wieder zuruͤk.

Das nach der hier beschriebenen Methode auf der einen Seite bedrukte, und auf die

Walze 60 aufgerollte Papier wird, nachdem es aus der Maschine genommen ist, zum

Behufe des Bedrukens seiner Kehrseite, abgewunden und neuerdings wieder so

aufgerollt, daß die entsprechende Seite nach Außen gekehrt ist. Dieses Abrollen und

abermalige Aufrollen geschieht deßhalb, damit das Papier mit demselben Ende, an

welchem der Druk das erste Mal begann, beim zweiten Mal gleichfalls wieder zuerst

einlaufe. Dieses Ab- und Aufrollen kann nach der oben fuͤr das Nezen

beschriebenen und in Fig. 5 abgebildeten Methode bewerkstelligt werden; nur hat man hier das

Papier, anstatt daß man es zwischen den Walzen 52, 53 durchfuͤhrt, direct von

der Walze 50 auf die Walze 54 zu winden: ausgenommen es waͤre waͤhrend

des Drukens so troken geworden, daß es neuerdings wieder genezt werden

muͤßte. Man kann uͤbrigens das Papier auch wieder aus die Walze 54

aufwinden, wenn man an dieselbe, so wie sie in den Armen 66 in Zapfenlagern ruht,

eine kleine Kurbel zu diesem Behufe anstekt. Man hat jedes Mal, so oft das Papier

zum Behufe des Drukens rollenfoͤrmig aufgewunden wird, sorgfaͤltig

darauf zu sehen, daß dieß gleichmaͤßig und vollkommen eben geschieht. Sowohl

die Welle, von der das Papier abgerollt wird, als auch jene, auf die es aufgewunden

wird, soll daher nach der oben bei der Schraube 63 beschriebenen Art und Weise

endwaͤrts regulirt werden koͤnnen; und eben so soll durch Reibung,

welche entweder durch den bemessenen Druk eines Gewichtes oder durch eine auf die

Achse der abzuwindenden Rolle wirkende Feder hervorgebracht wird, eine

gehoͤrige Retardirung der Bewegung bezwekt werden koͤnnen, damit das

Papier mit gehoͤriger Spannung auf die neue Walze aufgerollt wird.

Wenn das Papier auf diese Weise zum Bedruken der Kehrseite hergerichtet worden ist,

so bringt man es entweder in eine zweite, der beschriebenen aͤhnliche

Maschine, deren Cylinder gehoͤrig gesezt worden ist; oder man bringt auf den

Cylinder derselben Maschine einen anderen Saz; oder man wechselt den einen Cylinder

fuͤr einen anderen aus, auf den mittlerer Weile der der Kehrseite

entsprechende Saz gebracht worden ist. Der Druk der Kehrseite geschieht dann ganz

auf dieselbe Weise und unter Beobachtung derselben Vorsichtsmaßregeln, wie jener der

ersten Seite von Statten ging; die Retardirung der Walze, von der sich das Papier abrollt, muß mit der

angegebenen Schraube, womit die Kraft und folglich auch die Reibung der Feder

regulirt werden kann, so bewirkt werden, daß das Papier gleichmaͤßig gespannt

erhalten wird; auch soll waͤhrend des Drukes einer langen Papierrolle die

Maschine mehrere Male angehalten oder in langsameren Gang versezt werden, damit man

gehoͤrig untersuchen kann, ob das Register gut eingehalten wird: d. h. ob der

Druk auf beiden Seiten des Papieres gehoͤrig auf einander faͤllt, so

daß gleiche Marginen bleiben. Sollte man hiebei irgend eine Abweichung bemerken, so

muͤßte dieser bei Zeiten durch Handhabung der angegebenen Schrauben gesteuert

werden. Die Kraft, womit die Aufwindwalze bei 60 umgetrieben wird, muß je nach der

Spannung, die erheischt wird, durch das an den Hebel 62 gehaͤngte Gewicht

regulirt werden, damit das Papier mit einer Kraft, die mit jener Retardirkraft,

welche auf die Walze, von der das Papier abgewunden wird, im Verhaͤltnisse

steht, von dem Tafelcylinder weggezogen wird. Diese leztere Regulirung braucht nur

in so weit genau zu seyn, daß das Papier nicht veranlaßt wird in Folge eines zu

großen Mißverhaͤltnisses zwischen der Aufwindkraft und der beim Abwinden

angebrachten Retardirung, um die mit dem Druktuche uͤberzogene

Oberflaͤche des Tafelcylinders zu glitschen. Das auf beiden Seiten bedrukte

und abermals auf eine Walze gewundene Papier muß hierauf an den gehoͤrigen

beim Druke leer gelassenen Stellen in einzelne Bogen zerschnitten werden. Dieses

Zerschneiden kann entweder mit der Hand und mit Huͤlfe großer Scheeren nach

dem Augenmaaße bewerkstelligt werden; oder man kann zu diesem Zweke mit jener

Maschine, in welcher die Kehrseite des Papieres bedrukt wurde, eine Maschine in

Verbindung bringen, durch welche das Papier, anstatt daß es abermals aufgerollt

wird, in Bogen zerschnitten wird. In lezterem Falle hat die Zerschneidmaschine so

schnell zu arbeiten, als die Drukmaschine arbeitet. Die abgeschnittenen Bogen sind

von Zeit zu Zeit zu pruͤfen, damit man sich uͤberzeugt, ob die

Maschine ein gutes Register haͤlt; die Maschine braucht zu diesem Behufe

weder angehalten, noch in langsameren Gang versezt zu werden; nur wenn sich zwischen

dem Druke der beiden Seiten eine Abweichung zeigen sollte, muͤßte die

Bewegung der Walze, von der sich das auf der einen Seite bedrukte Papier abrollt,

dieser gemaͤß regulirt werden. Die Durchschneidmaschine muß das Papier so

schnell von dem Tafelcylinder abziehen, als es von diesem abgegeben wird.

Der vierte Theil meiner Erfindung betrifft nun eine Vorrichtung, womit das auf beiden

Seiten bedrukte Papier in einzelne Bogen zerschnitten werden soll, und die man aus

Fig. 5,

6 und 7 ersieht. In lezterer Figur ist

diese Vorrichtung in Verbindung mit der in Fig. 8 und 9 ersichtlichen

Maschinerie, welche dem fuͤnften Theile meiner Erfindung gemaͤß zum

beiderseitigen Bedruken des Papieres bei einmaligem Durchlaufen durch die Maschine

bestimmt ist, abgebildet; sie kann jedoch eben so gut mit der in Fig. 4 dargestellten

Maschine in Verbindung gebracht werden, damit das Zerschneiden erst dann geschieht,

nachdem das Papier zum zweiten Mal durch die Maschine gelaufen ist. Das vollkommen

bedrukte Papier wird, so wie es zwischen dem Lettern- und dem Tafelcylinder

hervorkommt, uͤber einen großen Haspel 70, dessen Umfang vier der verlangten

Bogenlaͤngen gleichkommt, gefuͤhrt; und gelangt, nachdem es zur

Haͤlfte uͤber diesen Haspel gelaufen ist, in den Bereich der

Daͤumlinge oder Zangen 71, welche dasselbe sachte an den beiden

Raͤndern und in der Naͤhe jener Stelle erfassen, an welcher der

Durchschnitt zu geschehen hat. Das Erfassen geschieht nur etwas weniges hinter der

Durchschnittsstelle, und zwar in der Richtung, in der sich das Papier bewegt. Diese

Zangen 71 sind an zwei endlosen Ketten 72, 72, die uͤber mehrere Rollen

laufen, befestigt, und werden zugleich mit dem Papier, welches sie erfaßt haben,

vorwaͤrts gefuͤhrt, um dasselbe, auch nachdem es durchschnitten worden

ist, nicht eher loszulassen, als bis sie die einzelnen abgeschnittenen Bogen auf

einen Haufen legen koͤnnen, oder bis sie sie dahin gefuͤhrt haben, wo

dieß Geschaͤft von den dazu aufgestellten Personen vollbracht werden kann.

Der große Haspel 70 und die endlosen Ketten 72, 72 bewegen sich mit solcher

Geschwindigkeit, daß sie das Papier in dem Maaße fortfuͤhren, in welchem es

von den beiden Cylindern abgegeben wird. Es ist zu diesem Zweke um die an dem Ende

der Welle des Tafelcylinders aufgezogene Rolle 75, so wie auch um eine

aͤhnliche und gleich große, an dem Zapfen 73 umlaufende Rolle 76 eine lange

endlose Kette 74 geschlungen. An demselben Zapfen 73 ist zugleich aber auch ein

Getrieb 77 fixirt, welches ein Stirnrad 78 umtreibt, das vier Mal groͤßer ist

als das Getrieb, eine vier Mal groͤßere Anzahl von Zaͤhnen besizt, und

an dem Ende der Haspelwelle 70 angebracht ist. In dem Umfange der beiden Rollen 75

und 76 sind Ausschnitte, welche zur Aufnahme der Gelenkstifte der Kette 74 dienen,

angebracht, damit die Kette nicht glitschen kann, und also, indem sie wie ein

Zahnrad wirkt, den Haspel 70 ein Mal umdreht, waͤhrend der Letterncylinder

vier Umgaͤnge macht. Die Kette 74 laͤuft aber auch um eine Rolle 77,

die sich an dem Ende einer quer durch die Maschine fuͤhrenden Welle befindet,

und an eben dieser Welle sind auch zwei Rollen angebracht, die an ihrem Umfange mit

Zaͤhnen oder Spizen versehen sind, damit sie solcher Maßen die endlosen

Ketten 72, 72 in

Bewegung sezen koͤnnen. Diese Ketten sind uͤber die Rollen 79, 79

gefuͤhrt, und dadurch kommen ihre oberen Theile in einer horizontalen Linie

uͤber eine Art von Tafel oder Tisch 104 zu liegen, worauf die einzelnen Bogen

aufgeschichtet werden. Die beiden Ketten 72, 72 sind in Zwischenraͤumen,

welche den verlangten Bogenlaͤngen beinahe gleichkommen, durch Querstangen 80

mit einander verbunden; an den Enden dieser Querstangen sind die Zangen 71

angebracht, die hiedurch so weit von einander entfernt erhalten werden, als es

fuͤr die Breite der Bogen erforderlich ist. Die Ketten 72, 72 laufen dicht

unter dem Haspel 70 weg, damit die Zangen 71 mit dem Papiere in Beruͤhrung

kommen, waͤhrend dasselbe um den Haspel 70 gezogen ist, und waͤhrend

es sich dem untersten Theile des Umfanges des Haspels naͤhert. Die Zangen

bestehen aus zwei Stuͤken, welche so miteinander verbunden sind, daß sie sich

wie Flachzangen oͤffnen und schließen, auch besizen sie breite ebene

Oberstaͤchen, womit sie das Papier so erfassen, als wuͤrde es mit dem

Daumen und Zeigefinger ergriffen. Diese Oberflaͤchen sind, um ihnen

gehoͤrige Weichheit und Elasticitaͤt zu geben, mit Kautschuk

gefuͤttert. An jedem Zangenpaare ist eine Bogenfeder angebracht, welche die

Zangen geoͤffnet erhaͤlt, wenn sie geoͤffnet sind, und wodurch

die Zangen umgekehrt geschlossen erhalten werden, wenn sie geschlossen sind. Das

eine der Zangenstuͤke ist an der Querstange 80 befestigt; aus dem anderen

Stuͤke hingegen ragt dem Gelenke gegenuͤber ein Schwanzstuͤk

hervor, welches zum Oeffnen und Schließen der Zangen dient. Dieses Oeffnen und

Schließen geschieht waͤhrend des Umlaufens der endlosen Ketten dadurch, daß

die Zangen mit fixirten Fuͤhrern in Beruͤhrung kommen, die zu dem

angegebenen Zweke in gehoͤrigen Entfernungen von einander angebracht sind.

Die Zangen bewegen sich weit geoͤffnet mit den Ketten 72, 72 herum, bis sie

mit dem auf dem Haspel 70 befindlichen Papiere zusammen treffen, wo sie dann

augenbliklich geschlossen werden, indem ihre Schwaͤnze mit den zu diesem

Zweke angebrachten Fuͤhrern in Beruͤhrung gerathen; sie werden hierauf

von ihren Federn geschlossen erhalten, damit sie den Rand des Papieres sowohl etwas

vor, als etwas nach dem Durchschneiden festhalten. Das Durchschneiden selbst

geschieht mittelst eines Messers 81, welches das Papier in einem Streiche der ganzen

Breite nach trennt, indem es von Unten nach Oben wirkt, und mit seiner Schneide in

eine Spalte einfaͤllt, welche zwischen zwei geraden Latten, die parallel mit

einander an dem Umfange des Haspels 70 angebracht sind, gelassen ist. Rings um den

Haspel herum sind in gleichen Entfernungen von einander vier solche

Durchschnittsstellen angebracht; fuͤr alle dient jedoch nur ein einziges

Messer 81, und dieses kommt jedes Mal in Thaͤtigkeit, so oft eine der

Durchschnittsstellen den untersten Theil des Haspels erreicht hat. Das Messer wird,

nachdem esseinen Schnitt nach Aufwaͤrts vollbracht hat, eben so rasch und

augenbliklich wieder zuruͤkgezogen, damit sich der Haspel alsogleich wieder

weiter bewegt. Der Haspel braucht hiebei keine Pause zu machen; sondern er bewegt

sich zugleich mit dem Papiere regelmaͤßig fort, indem ihn das Messer 81 eine

sehr geringe Streke weit begleitet, um waͤhrend dieser Zeit den Schnitt zu

vollbringen, und unmittelbar darnach und nachdem es zuruͤkgezogen worden ist,

wieder in entgegengesezter Richtung zuruͤkzukehren und eine solche Stellung

einzunehmen, daß es neuerdings wieder zum Durchschneiden des Papieres bereit ist.

Das Messer ist deßhalb auch in eine Scheide eingepaßt, welche von einem kleinen,

zwischen den beiden parallelen Stuͤken 82, 82 gelassenen Raume gebildet wird;

diese Stuͤke selbst werden von den oberen Enden zweier Arme 92 getragen, und

diese Arme sind an einer horizontalen Welle 83 aufgezogen, die unter der Welle des

Haspels 70 und parallel mit ihr in entsprechenden Zapfenlagern in dem Haspelgestelle

laͤuft. An dem aͤußersten Ende der Welle 83 ist ein Getrieb 87

befestigt, dessen Zaͤhne in jene des verzahnten Kreissegmentes 84 eingreifen,

welches an einer in dem Gestelle fixirten Welle aufgezogen ist. Von dem Mittelpunkte

dieses Kreissegmentes laufen zwei Hebelarme 85 strahlenfoͤrmig aus; und an

dem oberen Ende eines jeden dieser Arme befindet sich eine Reibungsrolle, damit sie

von den an der Achse der oben beschriebenen Rolle 76 angebrachten beiden

Muschelraͤdern 86, 89 in Bewegung gesezt werden koͤnnen. Eines dieser

Muschelraͤder 86 bewegt durch seine Curvatur oder Kruͤmmung den

Kreisbogen 84 nach einer solchen Richtung, daß die Scheide 82 des Messers 81 durch

das Getrieb 87 und die Welle 83 eine Streke weit der Bewegung des Papieres folgt.

Das Muschelrad 86 muß zu diesem Behufe eine solche Kruͤmmung haben, daß die

Scheide 82 jedes Mal der Bewegung jener Durchschnittsstelle folgt, die in die zum

Durchschneiden geeignete Stellung gelangt; und dieß hat mit solcher Genauigkeit zu

geschehen, daß das Messer genau unter den Raum zu stehen kommt, in den es

einzuschneiden hat. Die Spalte, in welche das Messer einzufallen hat, befindet sich

uͤber dem Papiere, welches um den Haspel gespannt ist; das Messer hingegen

befindet sich unterhalb; damit nun das Messer um so sicherer genau unter die ihm

entsprechende Spalte gelange, ist an dem Haspel an jedem Ende einer jeden dieser

Spalten, jedoch außerhalb der Breite des Papieres, ein hervorragender Zahn 88

angebracht. Diese Zaͤhne treten in entsprechende Loͤcher, welche an

den Enden einer jeden Spalte zu deren Aufnahme angebracht sind, und wirken also

gleichsam wie die

Zaͤhne von ein Paar Zahnraͤdern, damit auf diese Weise einen

Augenblik, bevor der Schnitt gefuͤhrt wird und einen Augenblik darnach die

Bewegung des Messers mit jener des Haspels in Einklang gesezt wird. Nachdem das

Messer 81 hierauf wieder in seine Scheide 82 zuruͤkgezogen worden ist, treibt

das Muschelrad 86 diese Scheide nicht laͤnger mehr in der Richtung, in der

sich das Papier bewegt; dagegen wirkt nun das zwe Muschelrad 89 auf die Reibungsrolle, die sich an dem

zweiten Hebelarme des verzahnten Segmentes 84 befindet, um diesen nunmehr in

entgegengesezter Richtung zu bewegen und hiedurch die Messerscheide 82 wieder in

eine solche Stellung zuruͤk zu bringen, daß sie neuerdings und zur

gehoͤrigen Zeit von dem Muschelrade 86 vorwaͤrts bewegt werden kann,

wenn mittlerer Weile durch das Umlaufen des Haspels 70 die naͤchste zum

Einfallen des Messers bestimmte Spalte in die zum Durchschneiden passende Stellung

gelangt ist. Die ploͤzliche Bewegung, womit das Messer 81 aus seiner Scheide

aufwaͤrts getrieben und nach dem Durchschneiden des Papieres auch alsogleich

wieder zuruͤkgezogen wird, wird durch zwei Winkelhebel 90 hervorgebracht.

Diese beiden Hebel befinden sich an den entgegengesezten Enden einer horizontalen

Welle 91, die in den unteren Enden derselben beiden Arme 92, womit die Scheide 82 an

ihrer Welle 83 befestigt ist, in entsprechenden Zapfenlagern ruht. Die Welle 91

befindet sich unter der Welle 83 und ist sowohl der vibrirenden Bewegung dieser

lezteren, als auch jener der Messerscheide 82 theilhaftig. Von jedem der beiden

Winkelhebel 90 erstrekt sich eine kleine Verbindungsstange 93 nach Aufwaͤrts,

wo sie mit den beiden Enden des Messers 81 ein Gefuͤge bildet. Diese

Verbindungsstangen 93 besizen eine solche Biegung, daß sie die Welle 83 nicht

treffen koͤnnen. Wenn nun die Welle 91 der beiden Hebelarme 90 ein Mal

umgedreht wird, so werden leztere durch ihre Verbindungsstangen 93 das Messer 81 aus

seiner Scheide 82 heraustreiben, damit es das Papier durchschneide, und nach

vollbrachtem Schnitte das Messer wieder in die Scheide zuruͤkziehen. Das

ploͤzliche Umdrehen der Welle 91 wird durch eine Spiralfeder, welche mit

einer Uhrfeder Aehnlichkeit hat, bewirkt. Diese Feder befindet sich in einem an der

Welle 91 angebrachten Gehaͤuse 94; ihr inneres Ende ist an der Welle 91, ihr

aͤußeres Ende hingegen an dem Gehaͤuse 94, welches sich mit Ausnahme

dieser Verbindung mit der Welle frei umdrehen kann, befestigt. An der Welle 91 ist

ein staͤhlerner Arm 100 festgemacht, dessen aͤußeres,

seitwaͤrts gebogenes Ende sich gegen einen gebogenen, an einer quer durch das

Gestell laufenden Stange befestigten Sperrer 101 stemmt. Auf diese Weise ist

verhindert, daß die Welle 91 durch die Kraft der in dem Gehaͤuse 94

befindlichen Feder umgedreht wird, obschon diese Feder stets so aufgewunden ist, daß

sie in dem Augenblike, in welchem ihr dieß gestattet wird, die Welle 91 und die

Winkelhebel 90 zum Behufe der Bewirkung eines Messerschnittes ploͤzlich

umzutreiben vermag. Dieser Augenblik wird durch die vibrirende Bewegung des Messers

und seiner Scheide 82, deren die Welle 91 mittheilhaftig ist, bestimmt; denn in

demselben Momente, in welchem das Messer bei seiner Bewegung laͤngs des