| Titel: | Verbesserungen an den rotirenden Maschinen und den dazu gehörigen Apparaten, worauf sich Thomas Earl of Dundonald, von Regent's Park in der Grafschaft Middlesex, am 20. December 1833 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 64, Jahrgang 1837, Nr. XXXIV., S. 164 |

| Download: | XML |

XXXIV.

Verbesserungen an den rotirenden Maschinen und

den dazu gehoͤrigen Apparaten, worauf sich Thomas Earl of Dundonald, von Regent's Park in

der Grafschaft Middlesex, am 20. December 1833

ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Januar 1837, S.

216.

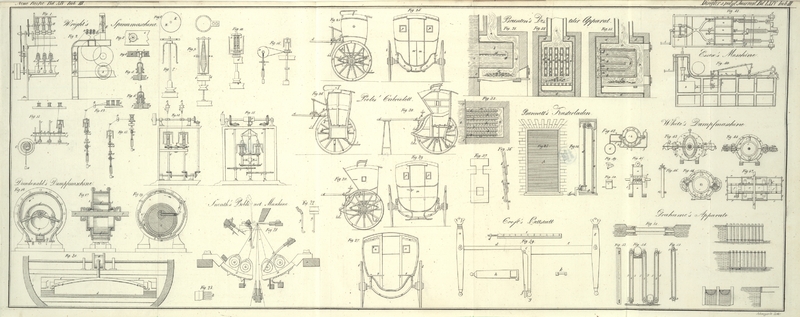

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Dundonald's rotirende Maschine.

Obiges Patent betrifft eine Verbesserung der rotirenden Dampfmaschine, auf welche

sich Ihre Lordschaft (bekannter unter dem Namen Lord Cochrane) am 11. November 1830

ein Patent ertheilen ließ.Dieses Patent ist bereits in unserem Journal Bd. LXII. S. 441 bekannt gemacht

worden.A. d. R. Das Neue, was hierin gelegen ist, besteht 1) in der Anwendung zweier oder

mehrerer rotirender Kolben an der Maschine, welche entweder als eine

Verdichtungs- oder als eine Hochdruk-Dampfmaschine oder auch mit

comprimirter Luft oder mit Gas zu arbeiten hat.

Fig. 17 und

18 sind

senkrechte Durchschnitte durch die Maschine, unter rechten Winkeln gegen einander

genommen, indem an ersterer Figur die Achse der Laͤnge, an lezterer hingegen

der Quere nach durchschnitten ist. Man sieht hier auf einem Fußgestelle oder auf

einer sonstigen entsprechenden Basis einen unbeweglichen Cylinder oder eine Trommel

a, a befestigt, deren Seiten oder Enden mit den

Platten b, b verschlossen sind. Durch den Mittelpunkt

des Cylinders laͤuft eine Achse oder Welle c,

welche zwei Fluͤgel oder Kolben d, e

fuͤhrt, von denen ersterer an der Welle selbst fixirt ist, waͤhrend

lezterer mit einer Scheide auf solche Weise an ihr aufgezogen ist, daß er sich eine

geringe Streke weit in rotirender Richtung um sie bewegen kann.

Innerhalb dieses unbeweglichen Cylinders ist ein rotirender Cylinder f aufgezogen und mit solchen Liederungen versehen, daß

er dampfdicht schließt. Dieser Cylinder dreht sich mit seinen Anwellen g, g in Ausschnitten, welche zu diesem Zweke in den

beiden Endplatten angebracht sind. Die von der mittleren Welle ausgehenden Kolben

oder Fluͤgel d, e erstreken sich durch

Laͤngenspalten, die in den Umfang des rotirenden Cylinders geschnitten sind,

und sind mit einer dampfdichten Liederung versehen.

Der in dem unbeweglichen Cylinder fuͤr die Wirkung des Dampfes gelassene Raum

ist durch den inneren excentrischen Cylinder auf einen Halbmond beschraͤnkt:

jedoch mit Ausnahme jener Stellen, an denen der Dampf ein- und austritt. Der

Eintritt des Dampfes, er mag von hohem oder niederem Druke seyn, erfolgt bei der

Oeffnung h. Wenn er das zwischen dieser

Einmuͤndungsstelle h und dem Fluͤgel d befindliche Segment der halbmondfoͤrmigen

Kammer eingenommen hat, so treibt er vermoͤge seiner Elasticitaͤt den

Fluͤgel d in der Richtung des Pfeiles im Inneren

des Cylinders herum, bis dieser Fluͤgel in der Stellung des zweiten

Fluͤgels e angelangt ist. Ist dieß der Fall, so

entweicht der Dampf, der hinter diesem Fluͤgel d

die Halbmondfoͤrmige Kammer erfuͤllt, unmittelbar durch die Oeffnung

i in den Verdichter oder auch in die

atmosphaͤrische Luft, waͤhrend der zweite Fluͤgel e, der mittlerweile in die Stellung von d gelangt, nunmehr dieselbe Einwirkung erleidet.

Die Fluͤgel oder Kolben werden demnach durch die Elasticitaͤt oder

Spannkraft des Dampfes hinter einander im Inneren des stationaͤren Cylinders

herumgetrieben, und fuͤhren hiebei sowohl den rotirenden Cylinder als die

mittlere Welle mit sich, von welcher Welle dann die rotirende Kraft weiter zum

Maschinenbetriebe verwendet wird. Der innere rotirende Cylinder wirkt also nur als

Fuͤhrer fuͤr die Fluͤgel und an der tiefsten, zwischen der

Eintritts- und Austrittsmuͤndung gelegenen Stelle als

Dampfsperrer.

Die Eintritts- und Austrittscanaͤle sollen dem Patenttraͤger

gemaͤß mit Vierweghaͤhnen ausgestattet werden, damit die rotirende

Bewegung der Maschine, d.h. jene der Fluͤgel oder Kolben, wenn es

noͤthig ist, umgekehrt werden kann; oder damit man den Dampf auch

gaͤnzlich abzusperren im Stande ist.

Eine Maschine dieser Art kann nicht nur mit Dampf, sondern auch mit verdichteter Luft

oder solchem Gase betrieben werden; auch kann man sie, wenn man mit ihrer Achse oder

Welle einen Zaͤhlapparat in Verbindung bringt, zum Messen irgend einer

Fluͤssigkeit benuzen, so wie sie sich auch als Pumpe zum Heben von Wasser

etc. verwenden laͤßt, wenn man auf das Ende ihrer Welle eine rotirende Kraft

wirken laͤßt.

Eine Modification einer rotirenden Dampfmaschine mit halbmondfoͤrmiger Kammer

erhellt aus Fig.

19, wo der innere Cylinder unbeweglich und der aͤußere

dafuͤr beweglich gedacht ist. Der aͤußere Cylinder a, a dreht sich naͤmlich um eine unbewegliche

Welle b, b, deren Enden in Tragpfosten fixirt sind. Der

innere oder unbewegliche Cylinder c ist, wie die

Zeichnung zeigt, excentrisch an dieser Welle festgemacht. Die beiden Blaͤtter

oder Klappen d und e sind an

Angeln aufgezogen und in Ausschnitte, welche sich im Inneren des aͤußeren

rotirenden Cylinders befinden, eingebettet; um sie in Thaͤtigkeit zu bringen,

werden sie durch irgend ein von Außen auf sie wirkendes Mittel in die aus der

Zeichnung ersichtlichen Stellungen herausgetrieben. Der bei dem hohlen Ende der

Welle b eingelassene Dampf stroͤmt durch einen

Canal, welcher durch punktirte Linien angedeutet ist, unter der Klappe d in die halbmondfoͤrmige Kammer, und bewirkt,

indem er zwischen der Klappe d und dem am Grunde

befindlichen Dampfsperrer seine Spannkraft ausuͤbt, daß der aͤußere

Cylinder so weit herumgetrieben wird, daß die Klappe d

durch die Umdrehung in die Stellung der Klappe e

gelangt, wo sie dann durch den unbeweglichen Cylinder in ihren Ausschnitt

eingedruͤkt wird, damit sie ohne Hinderniß unter dem Dampfsperrer hinweg

gelangen kann. Der Dampf entweicht dann bei der entgegengesezten Oeffnung in die

hohle Welle. Wenn dieß geschehen ist, so gelangt anstatt der Klappe d die Klappe e in

Thaͤtigkeit, und auf diese Weise wird der aͤußere Cylinder in

fortwaͤhrender rotirender Bewegung erhalten.

Fuͤr den Fall, daß man die Maschine nach entgegengesezter Richtung arbeiten

lassen wollte, sind im Inneren des aͤußeren umlaufenden Cylinders auch noch

zwei andere Klappen oder Fluͤgel f, g angebracht,

die man in Thaͤtigkeit bringen kann, wenn man vorher die beiden Klappen d, e in die fuͤr sie bestimmten Ausschnitte

zuruͤkgelegt hat. Man aͤndert in diesem Falle durch Umdrehen eines

Hahnes die Eintritts- und Austrittscanaͤle, wo dann der Dampf an der

entgegengesezten Seite der halbmondfoͤrmigen Kammer eintreten, und mithin dem

aͤußeren Cylinder eine umgekehrte rotirende Bewegung mittheilen wird.

Um diese rotirende Kraft zum Maschinenbetriebe zu verwenden, soll um den

aͤußeren Theil des umlaufenden Cylinders ein gezahnter Ring, der zur

Mittheilung der Triebkraft dient, gelegt werden.

Der Patenttraͤger beschreibt noch einige andere Modificationen seiner

Maschine, welche jedoch, was das Princip betrifft, saͤmmtlich mit den beiden

oben beschriebenen zusammenfallen. Dagegen beruht eine zweite, unter dem

gegenwaͤrtigen Patente begriffene Erfindung auf der Erzielung einer

Triebkraft aus der rollenden und schlingernden Bewegung eines auf der See

befindlichen Fahrzeuges. Die edle Lordschaft will naͤmlich eine

Queksilbermasse benuzen, damit diese, indem sie sich von einer Seite auf die andere

wirft, ein Volumen Luft comprimire; welche Luft dann, indem man sie aus einer

geschlossenen Kammer entweichen ließe, anstatt des Dampfes als die zum Betriebe der

rotirenden Maschine dienende Kraft benuzt werden soll.

Fig. 20 ist

ein Querdurchschnitt durch ein Boot oder durch ein sonstiges Fahrzeug, auf welchem

eine rotirende Maschine und der zu ihrem Betriebe dienende pneumatische Apparat

untergebracht ist. Die Maschine, welche als nach einem der oben erlaͤuterten

Systeme gebaut gedacht ist, ist durch a angedeutet. Die

beiden unterhalb befindlichen Behaͤlter b, b

sollen die Luftkammern bilden; c, c ist eine

uͤber den Scheitel dieser Kammern fuͤhrende Roͤhre, durch

welche die Luft aus der einen der Kammern b in die

andere gelangen kann; d ist eine aͤhnliche

Roͤhre, die am Boden der beiden Kammern eine aͤhnliche Communication

herstellt, die aber zum Hin- und Herfließen von Queksilber bestimmt ist. e, e sind Roͤhren, die aus den beiden Kammern e in die Maschine fuͤhren, und durch welche die

comprimirte Luft zum Betriebe der Maschine in leztere gelangt.

Wir muͤssen annehmen, daß diese Figur nur auf eine rohe Weise zeigen soll, wie

der Patenttraͤger diesen Theil seiner Erfindung in Anwendung zu bringen

gesonnen ist; denn es fehlen hier noch viele Dinge, ohne welche die Maschine nicht

wohl zu arbeiten vermag. Die unteren Theile der Kammern b,

b, so wie auch die lange Roͤhre d sind

mit Queksilber gefuͤllt; ihre oberen Theile dagegen, so wie auch die

Roͤhre c mit Luft. Das Boot wird durch die

Bewegungen, welche es zur See macht, das Queksilber durch die Roͤhre d aus einer der beiden Kammern in die andere treiben; und

waͤhrend die eine Kammer b hiebei in eine

hoͤhere Stellung geraͤth, wird sie sich durch Oeffnen eines Ventiles

von Außen mit atmosphaͤrischer Luft fuͤllen. Dagegen wird die in der

anderen, in eine tiefere Stellung gelangten Kammer enthaltene Luft durch den Druk

des Queksilbers comprimirt und dann durch ein Ventil in die Roͤhre e und aus dieser in die Maschine getrieben werden. Auf

diese Weise soll also die rotirende Maschine durch die Luft, welche durch die

Bewegungen des Bootes in comprimirten Zustand versezt wird, in ununterbrochener

Bewegung erhalten werden!Man vergleiche hieruͤber den Aufsaz, der im Polyt. Journal Bd. LV. S. 246 uͤber die Cochrane'sche Benuzung des Queksilbers in den

Schiffen zur Erzeugung einer Triebkraft gegeben wurde.A. d. R.

Tafeln