| Titel: | Ueber die von Hrn. Thomas Brunton Esq. erfundenen Kessel für Destillir-, Dampf- und Zuker-Raffinir-Apparate. |

| Fundstelle: | Band 64, Jahrgang 1837, Nr. XXXVI., S. 170 |

| Download: | XML |

XXXVI.

Ueber die von Hrn. Thomas Brunton Esq. erfundenen Kessel

fuͤr Destillir-, Dampf- und

Zuker-Raffinir-Apparate.

Aus dem London Journal of Arts. Januar 1837, S.

212.

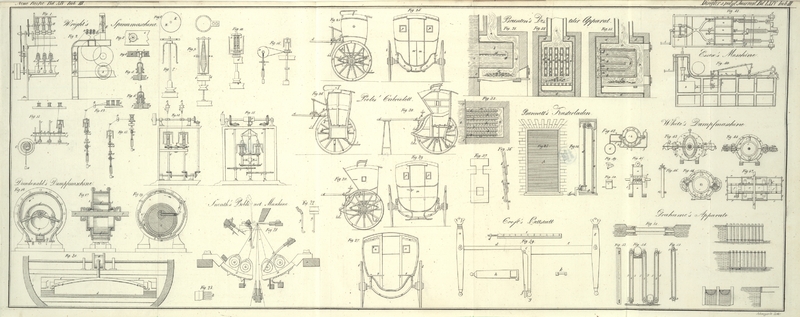

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Ueber Brunton's Kessel.

Hr. Thomas Brunton Esq. von Park-Square in der

Grafschaft Middlesex, bekannt durch mehrere ihm eigene Erfindungen, nahm in den

Monaten Maͤrz und April des Jahres 1831 drei Patente auf verschiedene

Verbesserungen an den Destillirapparaten, Dampfmaschinen und

Zukersied-Apparaten. Wir fassen alle diese Vorrichtungen, die er von einem

Auslaͤnder mitgetheilt zu haben angibt, unter einem einzigen Artikel

zusammen, da sie sowohl im Principe, als im Zweke sehr nahe miteinander verwandt

sind.

1. Verbesserung an den

Destillirapparaten. Patent vom 28. Maͤrz

1831.

Der Erfinder bezwekt hier einen Kessel, der der Einwirkung der Flamme des Ofens eine

sehr große Oberflaͤche darbietet, und der einen Theil des Gefaͤßes

ausmacht, in welches die Maische beim Destilliren gebracht wird.

Fig. 31

stellt einen Laͤngendurchschnitt des Kessels, des Ofens und des Feuerzuges,

mit einem Theile des großen die Maische enthaltenden Gefaͤßes vor. Fig. 32 ist

eine horizontale Ansicht des Kessels sammt einem Durchschnitte des Ofens, woraus man

die einzelnen Kammern, aus denen der Kessel zusammengesezt ist, so wie auch die

zwischen ihnen durchgehenden Feuerzuͤge ersieht, a, a,

a ist der Ofen mit dem in den Schornstein fuͤhrenden Feuerzuge. b, b, b sind die einzelnen, den Kessel bildenden

Kammern, welche aus duͤnnen, durch Nieten verbundenen Metallplatten bestehen.

Das eine Ende einer jeden dieser Kammern ist offen; mit diesem offenen Ende ist sie

mittelst eines Randvorsprunges an einer Platte c, c

befestigt, in der lange, den Muͤndungen der Kammern entsprechende Oeffnungen

angebracht sind. Horizontal und mitten durch jede Kammer ist eine Scheidewand d befestigt, jedoch so, daß an dem vorderen Ende

fuͤr die Stroͤmung des Wassers ein freier Raum bleibt.

Die Platte c bildet die eine Wand des großen

Gefaͤßes e, in welchem die der Destillation

unterworfene Maische enthalten ist. Die Maische fließt durch die erwaͤhnten

Oeffnungen in die Kammern b, wobei sie durch die

Flammen, die rings um diese Kammern spielen, erhizt wird, so daß sie sich in einem ununterbrochenen,

durch einen Pfeil angedeuteten Strome nach Aufwaͤrts bewegt.

Bei diesem Baue des mit der Destillirblase verbundenen Kessels wird nicht nur eine

groͤßere Heizoberflaͤche erzielt, sondern es wird auch eine solche

Stroͤmung durch den Kessel unterhalten, daß sich die Maische waͤhrend

der ganzen Dauer des Destillationsprocesses in bestaͤndiger Bewegung

befindet.

An dem hinteren Theile sind innerhalb des Gefaͤßes e mehrere Kammern angebracht, die als Recipienten fuͤr die

geistigen Daͤmpfe dienen, welche durch Heberroͤhren aus der einen

dieser Kammern in die naͤchste uͤbersteigen. Hiedurch wird bezwekt,

daß die Daͤmpfe wiederholt auf- und niedersteigen, bevor sie in das

Schlangenrohr uͤbergehen, damit sie auf diese Weise von jenen Unreinigkeiten

geschieden werden, mit denen sie beim ersten Aufsteigen verbunden sind. Der Apparat

erzeugt daher auch durch eine einfache und einzige Operation eine reine geistige

Fluͤssigkeit, waͤhrend mit den gewoͤhnlichen Apparaten eine

wiederholte Destillation hiezu noͤthig ist. Um die Verdichtung zu

beguͤnstigen, kann man auf den Boden dieser Recipienten Wasser geben, und zur

Regulirung der Temperatur einen kalten Strom unter ihnen wegleiten. In Verbindung

mit dem hier beschriebenen Apparate wendet der Patenttraͤger auch einen

eigenen Kuͤhlapparat an, der jedoch nicht von seiner Erfindung ist, und den

er daher auch nicht ausfuͤhrlich beschreibt.

2. Verbesserungen an den Dampfkesseln.

Patent vom 14. April 1831.

Der Zwek dieser Verbesserungen ist gleichfalls wieder: eine ausgedehnte

Oberflaͤche der Einwirkung des Feuers auszusezen, und eine rasche

Stroͤmung oder Circulation des Wassers im Kessel zu erzeugen.

Fig. 33 ist

ein Laͤngendurchschnitt des Kessels mit seinem Ofen und mit den

Feuerzuͤgen. Fig. 34 zeigt denselben Apparat im Querdurchschnitte. a, a ist der Ofen mit den Feuerzuͤgen. b, b, b, b sind die einzelnen, aus dem Kessel

hervorragenden Theile, zwischen denen und um welche herum die aus dem Ofen

aufsteigenden Flammen und Duͤnste spielen, um in den Rauchfang c zu gelangen. Sowohl der Ofen als die Feuerzuͤge

sind mit einer Wasserkammer d, d, d, womit die

hervorragenden Theile des Kessels communiciren, umgeben, wie dieß aus Fig. 33

erhellt.

Die Theile b des Kessels sind aus Metallstangen e, e, e gebildet, welche auf die aus der Zeichnung zu

erkennende Weise gebogen sind, und an deren Seiten mit Nieten oder Bolzen flache

Platten befestigt sind. Die einzelnen Theile oder Kammern b,

b, b sind mit Keilen oder auf andere Weise an der Ruͤkenplatte f festgemacht, in welche den offenen Enden der Kammern

gegenuͤber laͤngliche Oeffnungen geschnitten sind.

Hieraus geht hervor, daß die Flamme und die aus dem Ofen emporsteigenden erhizten

Duͤnste, indem sie um die Kammern b herum

spielen, eine sehr rasche Circulation und ein Aufsieden des Wassers erzeugen werden,

in Folge dessen eine rasche Dampfentwiklung Statt finden wird. Eben so wird das

Wasser, welches sich in der den Ofen und die Feuerzuͤge umgebenden Kammer d befindet, allmaͤhlich erhizt werden, um dann in

die Kammern b zu fließen und daselbst in Dampf

verwandelt zu werden. Der Dampf selbst wird in entsprechenden Roͤhren in die

Maschine geleitet.

Das aͤußere, die Kammer d umgebende

Gehaͤuse muß mit Kohlenpulver oder irgend einem anderen schlechten

Waͤrmeleiter ausgefuͤttert werden, damit durch Ausstrahlung nichts von

der Waͤrme verloren gehen kann.

Der Patenttraͤger schlaͤgt auch mehrere Modificationen seines Kessels

vor, die jedoch kaum einer weiteren Erwaͤhnung werth sind. Dahin

gehoͤrt z.B. die Anwendung gewundener Feuerzuͤge in Verbindung mit

verschiedenen Formen der Kammern b, b.

3. Verbesserungen an den Apparaten zum

Sieden und Raffiniren des Zukers. Patent vom 14. April 1831.

Diese Verbesserungen bestehen lediglich in der Anwendung des in den beiden

vorhergehenden Patenten beschriebenen Apparates auf die Erzeugung eines heißen

Wasserbades, welches zum Versieden des Syrupes dienen soll. Der Kessel besteht aus

einer Reihe schmaler Kammern, welche sich in eine groͤßere oͤffnen

(wie dieß aus Fig.

31, 32, 33 und 34 erhellt) und welche so geschlossen sind, daß kein Dampf entweichen

kann. In die Wasserkammer des Kessels e

Fig. 31 oder

d

Fig. 33, wird

eine offene, zum Versieden des Syrups dienende Pfanne eingesezt. Auf diese Weise

soll die Hize des siedenden Wassers sehr schnell dem in der Pfanne befindlichen

Syrupe mitgetheilt werden.

Tafeln