| Titel: | Verbesserungen an den Hand- und mechanischen Webestühlen, worauf sich James Bullough, Mechaniker in Blackburn in der Grafschaft Lancaster, am 1. Oktober 1835 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 64, Jahrgang 1837, Nr. LII., S. 248 |

| Download: | XML |

LII.

Verbesserungen an den Hand- und

mechanischen Webestuͤhlen, worauf sich James Bullough, Mechaniker in Blackburn in der

Grafschaft Lancaster, am 1. Oktober 1835 ein

Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. November 1836, S.

65.

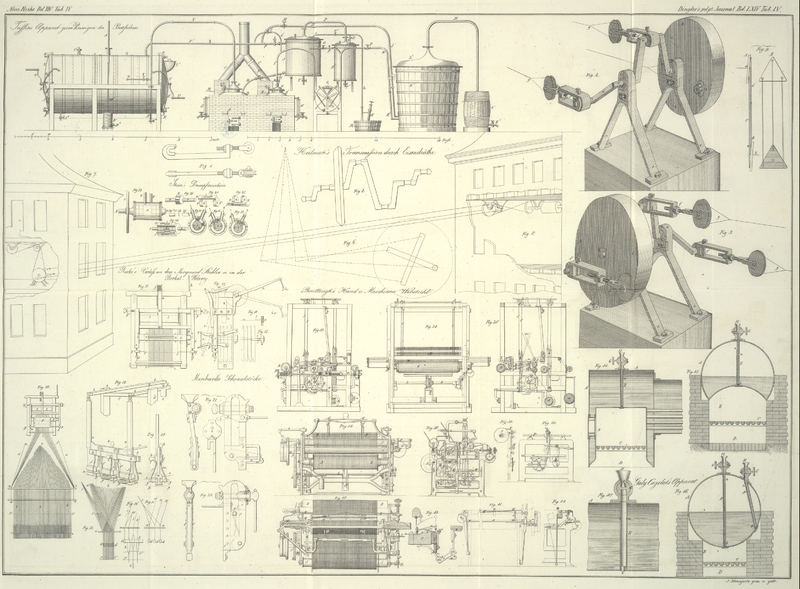

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Bullough's verbesserte Webestuͤhle.

Die Erfindungen des Patenttraͤgers bestehen: 1) in einer neuen Einrichtung

einer Webemaschine, in welcher zwei Stuͤke Zeug auf ein Mal gewebt werden

koͤnnen, der Stuhl mag nun ganz oder zum Theil mit der Hand und zum Theil

durch Maschinenkraft in Bewegung erhalten werden. In dieser Maschine bewegen sich

naͤmlich gleichzeitig zwei Laden und zwei Reihen Lizen; die Kette wird von

zwei verschiedenen Baͤumen abgegeben, und der Zeug von zwei verschiedenen

Baͤumen aufgenommen. Alles dieß wird durch einen eigenthuͤmlichen

Mechanismus bewirkt, der sich so adjustiren laͤßt, daß man Zeuge aus jedem

Stoffe und von jeder Dike damit weben kann. Mit der Maschine ist auch ein

selbstthaͤtiger Apparat verbunden, der den Gang des Webestuhles unterbricht,

im Fall einer der Einschußfaͤden reißt; und eben so ist fuͤr einen

Apparat gesorgt, der den Webestuhl zum Stillstehen bringt, wenn eines der Schiffchen

allenfalls nicht in seiner Kammer anlangt.

Die Erfindungen beruhen aber 2) auch noch auf der Anwendung gewisser Theile an einem

ausschließlich mit Dampf oder einer anderen rotirenden Triebkraft betriebenen

Webestuhl. Diese Theile sind zwar dem Principe nach jenem Mechanismus sehr

aͤhnlich, der an der ersteren Maschine zum Abgeben der Kette und zur Aufnahme

des Zeuges dient, allein dieser mechanische Webestuhl webt nur ein Stuͤk Zeug

auf ein Mal. Zugleich ist Vorsorge getroffen, daß sich die Operationen des Stuhles

variiren oder abaͤndern lassen, damit man Zeuge produciren kann, an welchen

dikere mit duͤnneren Querstreifen wechseln. Ferner ist an dem Stuhle eine

Modifikation des erwaͤhnten Mechanismus zum Anhalten beim Reißen des

Einschusses, oder eine andere Vorrichtung angebracht, die unter aͤhnlichen

Umstaͤnden dasselbe leistet. Eben so ist ein selbstthaͤtiger Apparat

vorhanden, der die kurze Zeuglaͤnge, welche nach dem Reißen des Einschusses

noch aufgewunden worden seyn mochte, zuruͤklaufen laͤßt; und endlich auch noch eine

Vorrichtung zur Verhuͤtung aller Erschuͤtterungen, die entstehen

koͤnnten, wenn die Maschinerie zum Stillstehen kommt, sobald eines der

Schiffchen nicht in seiner Kammer anlangt. Alle diese Erfindungen erhellen zur

Genuͤge aus den Zeichnungen, deren Beschreibung nunmehr folgen soll.

In Fig. 33

sieht man einen Webestuhl von der zuerst erwaͤhnten Art im seitlichen

Aufrisse. Fig.

34 zeigt einen solchen Stuhl von Vorne. Fig. 35 gibt einen

senkrechten Laͤngendurchschnitt beinahe durch die Mitte des Webestuhles

genommen. A, a sind die beiden Kettenbaͤume, B, b die beiden Zeugbaͤume, C, c die beiden, durch die Stangen D miteinander verbundenen Laden, und E, e zwei Reihen von Lizen. Die vordere Reihe der Lizen

E ist mit Schnuͤren, welche oben am Stuhle

uͤber Rollen gefuͤhrt, unten hingegen an den Tretschaͤmeln h, h festgemacht sind, verbunden. An der Achse oder

Welle der Rolle g ist ein Zahnrad fixirt; und dieses

greift in die Zaͤhne einer verschiebbaren Zahnstange i, an deren entgegengeseztem Ende sich eine aͤhnliche Zahnreihe

befindet, welche in ein entsprechendes, an der Achse oder Welle der hinteren Rolle

j befindliches Zahnrad eingreift. Ueber diese

hintere Rolle j sind die Schnuͤre der zweiten

Lizenreihe e gezogen, welche dadurch in Spannung

erhalten werden, daß sie unter den in dem unteren Theil des Gebaͤlkes oder

Gestelles aufgezogenen Rollen k weglaufen. Anstatt der

Zahnraͤder an den Wellen der Rollen g und j und anstatt der verschiebbaren Zahnstange i kann man auch Rollen und Laufriemen anwenden.

Eine in den Seitenbalken des Gestelles ruhende Welle F

laͤuft quer durch die Maschine und hat an beiden Enden Krummzapfen G, G, die mit den Zugstangen H,

H in Verbindung stehen, waͤhrend die entgegengesezten Enden dieser

Stangen H durch Gelenke mit der Lade C verbunden sind. An der Krummzapfenwelle F ist ferner auch ein Rad I

fixirt, welches in ein an der Heblingswelle L

aufgezogenes Zahnrad K eingreift. Leztere Welle L traͤgt die beiden Heblinge oder Excentrica l, l, die auf die Tretschaͤmel wirken, damit

diese die vordere Lizenreihe E auf und nieder

bewegen.

Wenn der Arbeiter seine Hand auf die obere Latte der vorderen Lade C legt, und diese Lade in die gewoͤhnliche

schwingende Bewegung versezt, so wird die hintere Lade c

durch die Verbindungsstangen D in eine aͤhnliche

schwingende Bewegung gerathen. Zugleich werden die mit der vorderen Lade C und den Krummzapfen G, G

in Verbindung stehenden Zugstangen H die Welle F in rotirende Bewegung versezen; und durch die

Umlaͤufe dieser Welle wird vermoͤge der beschriebenen

Zahnraͤder I und K

die Welle L mit den Excentricis l, l umgetrieben werden, damit die Tretschaͤmel h, h solcher Maßen abwechselnd herabgedruͤkt werden, und folglich auch

die Lizenschaͤfte E abwechselnd gehoben und

gesenkt werden und dadurch die Oeffnung der Kette bewirkt wird. Durch diese

Bewegungen der vorderen Lizenreihe E und vermittelst der

dazu gehoͤrigen Schnuͤre f, f wird die

Welle der Rolle g abwechselnd in rotirende Bewegung

versezt; und hieraus folgt, daß vermittelst der Zahnstange i und der Rolle j auch die hinteren

Lizenschaͤfte e in Thaͤtigkeit gerathen;

und daß sich folglich die hintere Kette der vorderen entsprechend

oͤffnet.

Um dem Weber die Arbeit zu erleichtern, koͤnnen alle diese Theile der

Maschinerie durch Dampf oder irgend eine andere Triebkraft mit Huͤlfe eines

Laufbandes m in Bewegung gesezt werden: und zwar indem

man dieses Laufband um einen an dem Ende der Welle F

befestigten Rigger n legt. Der Weber haͤtte dann

nichts weiter zu thun, als das Schiffchen in den gehoͤrigen

Zeitraͤumen hin und her zu schnellen, was mit Huͤlfe des

gewoͤhnlichen Knechtapparates geschehen koͤnnte.

Damit die Ketten gehoͤrig von den beiden Baͤumen A, a abgegeben und die Zeuge dafuͤr auf die Baͤume B, b aufgewunden werden, wird folgender Mechanismus in

Thaͤtigkeit gesezt. An der Welle L sind zwei

kleine Excentrica oder Muschelraͤder Q befestigt,

die bei den Umgaͤngen dieser Welle auf die Schwaͤnze der Hebel M, m wirken, welche an Zapfen, die bei q, q in die Seitengestelle eingelassen sind, aufgezogen

worden. An den aͤußeren Enden dieser Hebel M, m

sind Klinken N, n, welche in die Zaͤhne der

Sperrraͤder O, o eingreifen; die lezteren sind an

den aͤußeren Enden zweier Laͤngenwellen P,

p befestigt, die, wie aus Fig. 33 erhellt, an der

Seite des Gestelles in horizontaler Stellung aufgezogen sind. An diesen Wellen P, p sind Knaͤufe R,

r festgemacht, welche die Gestalt endloser Schrauben haben, und die in die

Zaͤhne der Raͤder S, s eingreifen; leztere

sind an den Enden der Wellen jener Walzen J, J fixirt,

welche die Ketten von den Baͤumen A, a herleiten.

Die Kettenbaͤume werden wie an den gewoͤhnlichen Webestuͤhlen

mit Frictionsschnuͤren und Gewichtshebeln aufgehalten. An denselben Wellen

P, p sind aber auch noch die endlosen Schrauben T, t fixirt, welche in die an den Enden der Zeugbaume

B, b befindlichen Zahnraͤder V, v eingreifen. Hieraus ergibt sich, daß durch die

Bewegung der Muschelraͤder Q und der Hebel M, m die Klinken N, n

veranlaßt werden, die Sperrraͤder O, o und die

Wellen P, p zeitweise umzutreiben; und daß mithin durch

die endlosen Schrauben oder Schneken R, r und S, s und durch die Zahnraͤder S, s und V, v die

Spannungswalzen J, J, welche die Ketten in Folge der

Reibung fuͤhren, solche rotirende Bewegungen mitgetheilt erhalten, daß von

den Baͤumen A, a die erforderliche

Quantitaͤt Kette

abgegeben, und auf die Baͤume B, b, die

entsprechende Quantitaͤt Zeug aufgewunden wird. Die Geschwindigkeit, womit

dieß Statt findet, haͤngt von den Raͤderwerken, die zum Betriebe

angewendet werden, ab; es koͤnnen daher auch durch Auswechselung der

Treibraͤder Zeuge verschiedener Art erzeugt werden.

Da die Durchmesser und die Umlaufsbewegungen des Raͤderwerkes T, t und V, v, wodurch das

Aufwinden bewerkstelligt wird, zum Behufe des Auswindens des Zeuges auf die nakten

Baͤume A, a, deren Durchmesser bestimmt ist,

berechnet sind; und da der Durchmesser der Baͤume beim Aufwinden

fortwaͤhrend waͤchst, so muß Vorsorge getroffen seyn, daß die

Aufnahmsbewegung verhaͤltnißmaͤßig an Geschwindigkeit verliert. Dieß

wird folgender Maßen erzielt. Die Knaͤufe der endlosen Schrauben T, t sind nicht so fest, wie die Knaͤufe der

endlosen Schrauben R, r an den Wellen P, p befestigt; sie werden vielmehr nur durch die

Reibung der Platten U, u, gegen die die Platten der

Knaͤufe T, t mittelst starker Spiralfedern

angedruͤkt werden, festgehalten. Die Gewalt, welche aus der Zunahme der

Spannung des Zeuges beim Aufwinden erwaͤchst, wird daher durch die

Raͤder V, v dahin streben die Knaͤufe T, t zuruͤkzudraͤngen, und sie mithin von

den Platten U, u zu trennen, so daß die Wellen P, p also in den Knaͤufen umgleiten und nur dann

aufwinden werden, wenn die Spannung des Zeuges wieder nachlaͤßt, und wenn die

Spiralfedern die Reibungsplatten wieder in innige Beruͤhrung mit den Platten

der Knaͤufe bringen.

Zum Anhalten des Webestuhles, im Falle ein Einschlagfaden riß, dient folgende

Vorrichtung. W ist ein leichter Hebel, der vor der Lade

quer durch die Maschine steht, und der an der Seite des einen der Hauptpfosten der

Maschine an einem Zapfen w aufgehaͤngt ist.

Dieser Hebel W erstrekt sich beilaͤufig

uͤber die Haͤlfte der Breite des Zeuges, und ruht mit seiner vorderen,

nach Abwaͤrts gebogenen, stumpfen Spize auf der Oberflaͤche des Zeuges

und zwar drei bis vier Faͤden hinter dem Einschlagfaden. X ist ein kleiner Streichhebel, der unter dem ersteren

und unter einem rechten Winkel mit ihm angebracht ist, wie dieß aus dem

Durchschnitte, Fig.

35, erhellt; er ist an dem doppelarmigen Hebel x,

x aufgezogen, der sich um einen durch seinen Mittelpunkt gestekten Stift

oder Zapfen bewegt. Wenn die Spize des Hebels W auf dem

Zeuge aufruht, so wird der Hebel in der aus Fig. 34 ersichtlichen

Stellung emporgehalten, waͤhrend das am Ruͤken des Streichhebels X befindliche Gewicht auch diesen zugleich mit dem

doppelarmigen Hebel x, x in der aus Fig. 34 ersichtlichen

Stellung haͤlt. Wenn nun der Einschlagfaden reißt, und sich die

Thaͤtigkeit der Lade drei bis vier Mal fortgesezt hat, so kommt in Folge des

ebenfalls fortgesezten Aufwindens eine undichte Stelle unter das niedergebogene Ende

von W; das leztere findet dabei keinen Widerstand, sinkt

durch den undichten Zeug hindurch, bewegt dabei den Streichhebel X und mittelst desselben den Winkelhebel x, x; der bisher gesenkte Arm des lezteren wird dadurch

gehoben, und zwar so hoch, daß er gegen einen Bolzen an der Unterseite der Lade

stoͤßt und dieselbe daher an der gehoͤrigen Bewegung hindert. Ganz

derselbe Mechanismus muß auch an der Hinteren lade angebracht werden, damit die

Thaͤtigkeit des Stuhles aufhoͤrt, der Einschlagfaden mag an der

vorderen oder an der hinteren Lade reißen.

Die Unterbrechung der Operationen des Webestuhles, im Falle das Schiffchen nicht an

dem Orte seiner Bestimmung in seiner Kammer anlangt, wird auf folgende Weise

bewirkt. Ein in dem seitlichen Aufrisse, Fig. 33, ersichtlicher

Fuͤhlhebel Y ist an einem Winkelhebel y, y aufgezogen. Der Schwanz oder das untere Ende dieses

Hebels y, y, der sich in der Naͤhe seines

Mittelpunktes um einen als Stuͤzpunkt dienenden Stift oder Zapfen bewegt,

ruht auf einem Gewichtshebel Z, welcher an einem bei z in das Seitengestell eingelassenen Zapfen

aufgehaͤngt ist. Wenn das Schiffchen seine geeignete Stelle in der Kammer

erreicht hat, so wird die Seite des Schiffchens bei der Bewegung der Lade nach

Vorwaͤrts mit dem Ende des Hebels Y in

Beruͤhrung kommen, und sowohl diesen als auch den Winkelhebel y, y zuruͤktreiben, so daß der Hebel Z hiedurch in die mit Punkten bezeichnete Stellung

kommt. Wenn hingegen das Schiffchen den Ort seiner Bestimmung nicht erreicht, so

wirkt die Lade, waͤhrend sie sich nach Vorwaͤrts schwingt, nicht auf

das Ende des Fuͤhlbolzens Y; die Hebel y, y und Z bleiben daher

unthaͤtig, und die Lade wird in ihrer weiteren Bewegung gehemmt, indem ein am

Boden derselben befindlicher Vorsprung mit einer in die Kante des Hebels Z geschnittenen Kerbe in Beruͤhrung kommt. Auch

dieser Mechanismus ist auf gleiche Art und Weise sowohl an der vorderen als an der

hinteren Lade anzubringen.

Manchmal bleibt das Schiffchen so steken, daß es sich halb in seiner Kammer, halb

dagegen noch innerhalb des Gewebes befindet. In diesem Falle nun wird die Seite des

Schiffchens, waͤhrend sich die Lade nach Vorwaͤrts bewegt, auf das

Ende des oben beschriebenen Hebels X treffen, und

dadurch bewirken, daß das untere Ende seines Winkelhebels x,

x emporsteigt, mit dem an der unteren Seite des Bodens der Lade

befindlichen Aufhaͤlter in Beruͤhrung kommt, und dadurch die weitere

Bewegung der Lade unterbricht.

Ich wende daher zu beiden Seiten des Webestuhles einen aͤhnlichen

Fuͤhlhebel an der Lade an.

Fig. 36 gibt

einen Endaufriß meines verbesserten Webestuhles, der durch Dampf oder irgend eine

andere rotirende Kraft in Bewegung gesezt werden soll; Fig. 37 ist ein Grundriß

oder eine horizontale Ansicht; Fig. 38 ist ein an dem

hinteren Theile oder am Ruͤken genommener Aufriß. A ist hier der Kettenbaum; B der Zeugbaum; C die Lade mit dem Riethblatt und dem Schiffchen, welche

durch die Stangen d, d mit der Haupttreibwelle D in Verbindung steht. Die Schiffchentreiber e, e sind an senkrechten Spindeln E, E angebracht. Die Lizenschaͤfte F

haͤngen mit Schnuͤren und Riemen oben uͤber den Rollen f, f und sind unten an den Tretschaͤmelhebeln

festgemacht. Die Haupttreibwelle D fuͤhrt ein

Zahnrad g, und dieses greift in ein anderes, an der

unteren Heblingswelle H aufgezogenes Zahnrad h. An dieser Welle H

befinden sich auch die Excentrica oder Heblinge i, i,

welche die Tretschaͤmel abwechselnd herabdruͤken. Eben so sind an den

an den Enden dieser Welle H befindlichen Armen die

Heblinge k befestigt; die die herabhaͤngenden

Pendel oder Hebel k, k in Bewegung zu bringen haben.

Diese lezteren Hebel sind in den Seitengestellen an Zapfen l,

l aufgehaͤngt, und in der Naͤhe ihrer unteren Enden durch

Riemen oder Baͤnder m, m mit den an den

senkrechten Spindeln E, E befindlichen Kreishebeln n verbunden. Hieraus folgt, daß die Heblinge k beim Umlaufen der Welle H

auf die Hebel K, K wirken; und daß die Schiffchentreiber

e, e vermoͤge der Thaͤtigkeit der

Riemen m und der Spindeln E

die hin- und hergehende Bewegung des Schiffchens verursachen.

Bis hieher betrifft die Beschreibung, wie man sieht, einen gewoͤhnlichen

mechanischen Webestuhl. Die erste wesentliche Verbesserung, die ich an einem Stuhle

dieser Art angebracht habe und zu deren Beschreibung ich nunmehr schreiten will,

betrifft das Abgeben oder Abwinden der Kette von dem Baume A und das Aufwinden des Zeuges auf den Baum B.

Es ist zu diesem Behufe, wie Fig. 36 und 37 zeigen, in

den Seitengestellen in Lagern p, p eine

Laͤngenwelle P aufgezogen. An dieser ist ein

Sperrrad O fixirt, welches zugleich mit ihr durch eine

mit dem zusammengesezten Hebel M, M in Verbindung

stehende Klinke umgetrieben wird: es ist dieß in Fig. 36 durch Punkte

angedeutet; noch deutlicher erhellt es jedoch aus dem Querdurchschnitte, Fig. 39.

Dieser Hebel M, M haͤngt in dem Gestelle an den

Zapfen n, n; auf ihn wirken die Heblinge oder Scheiben

Q, welche sich an der Welle L befinden, und die ihn in der Richtung, welche in Fig. 40 mit Punkten

bezeichnet ist, auf und nieder bewegen. Die Klinke N ist

an einem Zapfen des Hebels q

aufgehaͤngt,

welcher sich lose an der Welle P dreht, und der von

einem gabelfoͤrmigen, mittelst eines Gefuͤges an dem zusammengesezten

Hebel M befestigten Armes r

gestuͤzt wird. Wenn daher die Welle L

umlaͤuft, so wird der Hebel M in solche

schwingende Bewegung versezt, daß die Klinke N das

Sperrrad O und mit diesem die Welle P umtreibt, von wo aus dann auf eine der oben bei dem

Handwebestuhle beschriebenen aͤhnliche Weise und mittelst der endlosen

Schrauben (Schneken) R und T

die rotirende Bewegung an die Walzen J, J zum Behufe der

Abgabe der Kette und an den Baum B zum Behufe der

Aufnahme des Zeuges fortgepflanzt wird. Um die Spannung des Zeuges beim Aufwinden

auf den Baum B zu vermindern, ist die Schneke oder

endlose Schraube T an der Welle P mittelst Reibungsplatten T und U, so wie sie oben beschrieben wurden, angebracht.

Um die Substanz des Zeuges, der gewebt wird, variiren zu koͤnnen, d.h. zum

Behufe des Webens von Querstreifen, in denen sich in einer bestimmten Streke eine

groͤßere und in einer anderen Streke eine geringere Anzahl von

Einschlagfaͤden befindet, was die englischen Weber gauze gross-over nennen, aͤndere ich zeitweise und durch

Variirung der Bewegung der Klinke N die Geschwindigkeit

beim Abgeben der Kette und bei der Aufnahme des Gewebes ab; und zwar aus folgende

Weise. Die Klinke N und deren Hebel q werden, wie oben erwaͤhnt, durch das Steigen

und Fallen des Hebels M und des gabelfoͤrmigen

Armes r in Bewegung gesezt. Die kreisfoͤrmige

Bewegung des Sperrrades O und seiner Welle P muß daher von der Ausdehnung jener Bewegung

abhaͤngen, die der Klinke durch das Steigen und Fallen des Hebels M mitgetheilt wird. Diese Bewegung ist

anfaͤnglich eine solche, daß die Kette mit der groͤßten

Geschwindigkeit ab- und dann wieder aufgewunden wird; d.h. man arbeitet

zuerst mit einer Geschwindigkeit, die der Erzeugung des duͤnnsten Theiles des

Gewebes entspricht. Um nun aber diese Geschwindigkeit zu vermindern,

verkuͤrze ich die Bewegung der Klinke N, indem

ich den unmittelbar unter dem Hebel t befindlichen Hebel

q in Thaͤtigkeit seze. Das obere Ende dieses

Hebels oder dieser Aufhaltstange t hindert

naͤmlich das weitere Herabsinken des Hebels q,

nachdem derselbe durch einen Theil seines Bozens gefallen ist; und die Folge hievon

wird seyn, daß beim Emporsteigen des gabelfoͤrmigen Hebels r, welches bei der naͤchsten Bewegung, die der

Hebel M nach Aufwaͤrts macht. Statt findet, der

Hebel q und die Klinke N nur

um eine unbedeutende Streke emporgehoben wird; und daß mithin das Sperrrad einen

kleineren Theil seines Umganges zuruͤklegt, als ei vollbringt, wenn der Hebel

q und die Klinke N durch

einen groͤßeren Kreisbogen gegangen sind. Bei der verminderten Geschwindigkeit der Kette wird also

in einer gegebenen Laͤnge eine groͤßere Menge Einschlaggarn eingewebt

werden, weßhalb der Zeug an diesen Stellen nothwendig diker ausfallen muß. Der Hebel

t ist, wie Fig. 39 und 40 zeigen,

beinahe in senkrechter Stellung an einem in die innere Seite des Gestelles

eingelassenen Zapfen aufgezogen; er hat zwar eine Neigung etwas weniges auf die eine

Seite zu haͤngen; allein das an dem Reifen des Rades u befindliche Kreissegment v bringt ihn in die

senkrechte Stellung. Dieses Segment wirkt naͤmlich, so wie das Rad u umlaͤuft, auf den Schwanz des Hebels t, und treibt ihn in eine solche Stellung, daß sein

oberes Ende in die Bahn des Hebels q gelangt, und mithin

ein weiteres Herabsinken dieses lezteren, so wie es oben angedeutet ward,

verhindert. Die Ausdehnung des Bogens des Segmentes v

bestimmt die Breite, welche der dikere Streifen im Zeuge bekommen soll. Es erhellt

aber offenbar, daß mehrere derlei kleine Segmente angebracht werden koͤnnen,

um mehrere duͤnne und dike Streifen hinter einander zu erzeugen, und um auf

diese Weise mannigfache Muster dieser Art hervorzubringen. An dem unteren Arme des

zusammengesezten Hebels M muß ein Faͤnger w angebracht seyn, damit das Rad u durch das Steigen und Fallen dieses Hebels in Bewegung versezt wird.

Der Mechanismus, durch den der Webestuhl im Falle des Reißens des Eintragfadens in

Stillstand gebracht wird, erhellt aus Fig. 41, wo ein Theil des

Stuhles von der Fronte abgebildet ist, und aus Fig. 42, in welcher ein

Theil der Maschine innerhalb des Gestelles und rechts von Fig. 41 im

Laͤngendurchschnitte dargestellt ist. An einem Stifte oder Zapfen w, der in den Ruͤken des Brustbaumes eingelassen

ist, ist ein leichter Hebel W aufgezogen, der sich mit

seiner stumpfen Spize einige Faͤden hinter dem zulezt durchgeschossenen,

gegen die untere Flaͤche des Gewebes stemmt. Von diesem Hebel VV haͤngt mit einem losen Gefuͤge eine

Stange a herab. An der Seite des Webestuhles ist ein

federnder Ausruͤkhebel b (knocking off lever) fixirt, der vermittelst einer durch ihn

hindurchragenden Stange mit dem Fuͤhrer oder der Gabel c jenes Laufbandes in Verbindung steht, durch welches die Treibrolle in

rotirende Bewegung versezt wird. Ein horizontaler Fanghebel d, der an der Seite des Gestelles an einem Arme angebracht ist und von

einer Feder e festgehalten wird, haͤlt den Hebel

b mittelst einer in seiner Seite befindlichen Kerbe

in der aus Fig.

41 zu ersehenden Stellung. Die gebogene gleitende Stange f, f,

Fig. 42, ruht

auf Leitstiften, welche durch Spalten, die in diese Stange geschnitten sind,

hindurch ragen, und die so in das Seitengestell der Maschine eingelassen sind, daß

sich die Stange f, f

frei an ihnen hin und

her bewegen kann. An der Seite dieser Schubstange sind zwei Zapfen g, g fixirt, auf welche die Lade bei ihren Schwingungen

wirkt, um die Stange hin und her zu bewegen. Ein dritter an derselben Stange

angebrachter Zapfen h hat, wenn es noͤthig ist,

auf die Fangstange zu wirken.

Bei dieser Stellung der Theile werden die Bewegungen des Webestuhles von Statten

gehen, und die Stange f, f von der Lade hin und her

geschoben werden, ohne daß sie auf den Fanghebel wirkt. So wie hingegen der

Einschußfaden reißt, wird bei dem fortschreitenden Aufwinden des Gewebes der

duͤnnere, nicht ausgefuͤllte Theil des Gewebes uͤber die Spize

des Hebels VV zu liegen kommen, wo dann diese Spize

durch das Gewebe hindurchdringen wird, waͤhrend der andere oder

laͤngere Arm des Hebels VV in die in Fig. 41 durch

Punkte bezeichnete Stellung gelangt, und die Stange a in

den Halter i, welcher am Ruͤken des Fanghebels

d fixirt ist, herabzieht. Wenn nun die Stange a in diesem Halter ruht, so wird die Lade bei der

Bewegung nach Ruͤkwaͤrts gegen den Hinteren Zapfen g treffen und die Stange f

zuruͤkschieben, wo dann der Zapfen mit der in dem Halter i befindlichen Stange a in

Beruͤhrung kommt, und sowohl diese als auch den Fanghebel d so weit zuruͤktreibt, daß der

Ausruͤkhebel b aus der in den Rand des Fanghebels

d geschnittenen Kerbe befreit wird. Da der

Ausruͤkhebel b hiedurch in jene Stellung

geraͤth, welche in Fig. 41 durch punktirte

Linien angedeutet ist, so wird der Treibriemen auf diese Weise von der festen auf

die lose Rolle uͤbergetragen werden und der Webestuhl zum Stillstehen

kommen.

Eine andere Methode den Webestuhl in Stillstand zu bringen, so oft ein Einschußfaden

reißt, erhellt aus Fig. 43, in welcher ein Theil der Maschine im Laͤngendurchschnitte

dargestellt ist. K ist hier der Brustbaum und C die Lade, an deren vorderen Seite oder Fronte eine

Platte 1 fixirt ist, in der sich der Schieber m frei auf

und nieder bewegen kann. An dem oberen Ende dieses Schiebers befindet sich ein

leichter Hebel oder eine Gabel n, die, wie man auch aus

Fig. 37

ersieht, in der Naͤhe der einen der Schiffchenkammern uͤber einen bei

o in der Lade angebrachten Ausschnitt hinwegragt.

Hinten ist dieser Ausschnitt o durch ein rechtwinkelig

umgebogenes Stuͤk p begraͤnzt, in dessen

aufrechtem Theile sich horizontale Gruben oder Schlize befinden. Ueber den

Ausschnitt selbst ist ein Rost q gelegt, damit das

Schiffchen, waͤhrend es sich laͤngs der Lade hin und her bewegt, ohne

Hinderniß daruͤber hinweggleiten kann. An dem Brustbaume k ist ein gebogener Arm r, r,

r befestigt, dessen Oberflaͤche das untere Ende des Schiebers m fuͤhrt, waͤhrend er sich bei der

Schwingung der Lade nach Vorwaͤrts laͤngs ihr bewegt. Hiebei wird die

Platte und deren

Hebel m und n in der durch

Punkte bezeichneten Stellung emporgehalten, waͤhrend sie sich zum Behufe des

Durchganges des Schiffchens unter ihr uͤber den horizontalen Theil des Armes

r schiebt. So wie sich die Lade aber

vorwaͤrts schwingt, gleitet das Ende der Platte m

auf der schiefen Ebene r herab, wobei der

gabelfoͤrmige Hebel n auf den Rost q herab gelangt. Wenn der Einschußfaden unter diesen

Umstaͤnden ganz bleibt, so wird er von dem Schiffchen laͤngs der Lade

gefuͤhrt, so daß er mit einem geringen Grade von Spannung uͤber den

Rost q zu liegen kommt; dabei wird der Hebel n bei seinem Herabsinken in der Naͤhe seines

Endes so lange von dem Faden getragen, bis er durch das weitere herabsinken des

Schiebers m beinahe in eine horizontale, aus Fig. 43 zu

ersehende Stellung kommt, und bis sein Ende in eine der Fugen des Stuͤkes p geraͤth. Unter diesen Umstaͤnden wird

naͤmlich der Schieber m und der Hebel n nicht weiter herabsinken koͤnnen, obgleich sich

die Lade noch weiter vorwaͤrts schwingt. Wenn hingegen der Einschußfaden

gerissen ist, so wird das Ende des Hebels n beim

Herabsinken auf keinen Stuͤzpunkt mehr treffen, und durch den Rost hindurch

auf den Boden des Ausschnittes o in die durch Punkte

angedeutete Stellung gerathen; und so wie sich die Lade vorwaͤrts schwingt,

wird das untere Ende des Schiebers m herabsinken, bis es

uͤber einen Ausschnitt s hinweggegangen ist, der

in eine an der Seite des gebogenen Armes r befestigte

Schiebplatte t, t geschnitten ist. Beim

Zuruͤkkehren der Lade oder bei der Schwingung derselben nach

Ruͤkwaͤrts wird nun das untere Ende der Platte m in die Kerbe s eingreifen, und die

Schiebplatte t, t in die durch Punkte angedeutete

Stellung bringen, in welcher ein aus dieser Platte hervorragender Schwanz v gegen den Rand der oben bei Fig. 41 beschriebenen

Fangstange d druͤken, und durch Nachlassen des

Ausruͤkhebels b bewirken wird, daß die Gabel c den Treibriemen von der festen auf die lose Rolle

uͤbertraͤgt, und daß mithin die Maschine zum Stillstehen kommt. Damit

der Hebel oder die Gabel n in der Abwesenheit des

Einschußfadens, und wenn sich das Schiffchen an dem entgegengesezten Ende der Lade

in seiner Kammer befindet, emporgehalten wird, ist an einem schwingenden Hebel, der

vorne an der Lade an der Platte 1 aufgezogen ist, ein Aufhaͤlter u befestigt. Dieser Hebel mit sammt dem

Aufhaͤlter wird durch die Thaͤtigkeit eines Riemens W, W, der von dem Ruͤken des Brustbaumes

auslaͤuft und mit dem entgegengesezten Ende hinter dem Schiffchentreiber an

der Stange, an der sich dieser schiebt, festgemacht ist, unter den vorne an dem

Schieber m befestigten Faͤnger j gebracht. Wenn nun das Schiffchen in seine an diesem

Ende der Lade befindliche Kammer zuruͤkkehrt, so bewirkt es, daß der Schiffchentreiber

gegen das Ende des Riemens VV stoͤßt, wodurch der

Hebel und der Aufhaͤlter u unter dem

Faͤnger j hervorgezogen wird, und der Schieber

m mit seinem Hebel n auf

die oben beschriebene Weise in Thaͤtigkeit kommt.

Zum Abwinden oder zur Wiederabgabe jener geringen Menge Zeug oder Gewebe, welche noch

nach dem Reißen des Einschußfadens auf den Zeugbaum aufgewunden wurde, dient

folgende, aus Fig.

41 ersichtliche Vorrichtung. Ich bringe naͤmlich hinter dem

Zeugbaume eine horizontale Stange X, X an, an deren

einem Ende sich ein Ausschnitt, in welchen der Ausruͤkhebel b einfaͤllt, befindet; waͤhrend das andere

Ende dieses Hebels durch ein Gelenk mit einer aufrechten Stange verbunden ist, die

einen in das Sperrrad z eingreifenden Kegel y fuͤhrt. Wenn der Ausruͤkhebel b in der aus Fig. 41. ersichtlichen

Stellung steht, wird der Kegel y durch die Stange so

angezogen werden, daß er sich außer Thaͤtigkeit befindet. Wenn der

Ausruͤkhebel b hingegen durch das

Zuruͤkweichen des Fanghebels d losgelassen wurde,

so wird die horizontale Stange X, X hiedurch nach Links

geschoben werden, damit der Kegel in die Zaͤhne des Sperrrades Z eingreift. Dieses Rad Z

ist an dem Ende der Welle P, Fig. 36, welche die

endlosen Schrauben T und R

fuͤhrt, fixirt, und laͤuft folglich mit ihr zugleich um. Der Arbeiter

zieht daher, indem er den Ausruͤkhebel d in jene

Stellung bewegt, die aus Fig. 41 ersichtlich ist,

die Stange X und den Kegel y

nothwendig nach Rechts, wodurch das Sperrrad Z und die

Welle P um so viel nach Ruͤkwaͤrts gedreht

wird, daß die gehoͤrige Laͤnge Zeug von dem Zeugbaume abgewunden

wird.

Damit durch das ploͤzliche Anhalten des Webestuhles, im Falle das Schiffchen

nicht an dem Orte seiner Bestimmung anlangt, keine heftigen Erschuͤtterungen

erzeugt werden koͤnnen, habe ich die Stellung des an den Webestuͤhlen

gewoͤhnlich gebraͤuchlichen Aufhaͤlters abgeaͤndert: und

zwar so, daß der Aufhaͤlter in Thaͤtigkeit kommt, wenn die Treibkurbel

beinahe an dem Ende ihres Umganges angelangt ist: d.h., wenn sich die Lade beim

Einschlagen des Einschusses bis auf einen Zoll dem Gewebe genaͤhert hat, so

haͤngt der Aufhaͤlter, der das untere Ende eines doppelarmigen, von

dem hinteren Theile der Lade herabhaͤngenden Hebels bildet, solcher Maßen

herab, daß er mit einer sehr geringen Gewalt gegen den Schieber trifft, und daß er,

indem er das Ende dieses Schiebers sachte gegen den Ruͤken des

Ausruͤkhebels b zuruͤktreibt, denselben

aus dem Ausschnitte des Fanghebels d vorwaͤrts

treibt, und also durch Abstreifen des Treibriemens die Bewegungen des Webestuhles

auf die beschriebene Weise unterbricht.

Tafeln