| Titel: | Verbesserter, an Locomotiven, Dampfbooten und anderen Maschinen anwendbarer Ofen zur Verzehrung von Rauch und zur Ersparniß an Brennmaterial, worauf sich John Chanter Esq., und John Gray am 2. Novbr. 1835 ein Patent ertheilen ließen. |

| Fundstelle: | Band 64, Jahrgang 1837, Nr. LXIV., S. 324 |

| Download: | XML |

LXIV.

Verbesserter, an Locomotiven, Dampfbooten und

anderen Maschinen anwendbarer Ofen zur Verzehrung von Rauch und zur Ersparniß an

Brennmaterial, worauf sich John

Chanter Esq., und John Gray am 2. Novbr. 1835 ein

Patent ertheilen ließen.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. April

1837. S. 180.

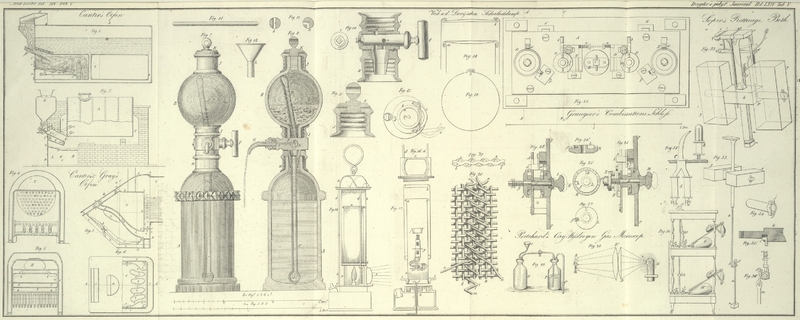

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Chanter's rauchverzehrender Ofen fuͤr Dampfwagen

etc.

Unsere Erfindung besteht in einer neuen Verbindung einzelner Theile zu einem an

Locomotiven, Dampfbooten und verschiedenen anderen Maschinen anwendbaren, Rauch

verzehrenden und Brennmaterial ersparenden Ofen; wodurch wir nicht nur im Stande

sind eine groͤßere Wasserflaͤche der Einwirkung der Hize auszusezen

und mithin eine

groͤßere Menge Dampf ohne eine entsprechende Vermehrung des Brennmateriales

zu erzeugen, sondern wodurch es auch gestattet ist, unter gewissen Umstaͤnden

ein wohlfeileres Brennmaterial als das gegenwaͤrtig gebraͤuchliche

anzuwenden, indem der aus demselben aufsteigende Rauch und die aus ihm entwikelten

Daͤmpfe entzuͤndet und vollkommen verbrannt werden.

Fig. 3 ist ein

Langendurchschnitt eines derlei an einer Locomotive angebrachten Ofens nach der in

Fig. 6

angedeuteten Linie A, A.

Fig. 4 stellt

einen Querdurchschnitt desselben nach der in Fig. 3 angedeuteten Linie

B, B vor, und zwar gegen das Ende der den

Thuͤren H, J gegenuͤber liegenden

Heizkammer (fire-box) betrachtet.

Fig. 5 zeigt

einen nach der senkrechten Linie C, C, Fig. 3, genommenen

Querdurchschnitt, und zwar gegen die Thuͤren H, J

hin betrachtet.

Fig. 6 ist ein

Grundriß der durch den Ofen gefuͤhrten Wasserkammer, welche in Fig. 3 durch

die Linien D, D bezeichnet ist.

An allen diesen Figuren sind zur Bezeichnung gleicher Gegenstaͤnde auch

einerlei Buchstaben gewaͤhlt; wobei wir im Voraus nur bemerken, daß wir uns

durchaus auf keine bestimmten Dimensionen oder Formen der einzelnen Theile

beschraͤnken.

E, F, Fig. 3, ist der Ofen oder

die Heizkammer, die nach der gewoͤhnlich gebraͤuchlichen Methode aus

dem aͤußeren und aus dem inneren metallenen Gehaͤuse a, a und b, b zusammengesezt

ist. Die zwischen den beiden Gehaͤusen befindlichen Raͤume c, c dienen zur Aufnahme von Wasser. Der Ofen ist in

seinem Inneren durch eine durch ihn fuͤhrende Wasserkammer in zwei

Faͤcher E, F abgetheilt. Diese Kammer wird zum

Theil von den roͤhrenfoͤrmigen Canaͤlen oder hohlen

Staͤben e, e, zum Theil von einer Wasserkammer

d, d gebildet, und auf diese Weise ist zwischen den

bei o und bei p befindlichen

Wasserraͤumen eine Communication hergestellt. Von den hohlen Staͤben

kann irgend eine geeignete Anzahl angewendet werden; sie koͤnnen da, wo sie

aus der Wasserkammer d, d austreten, weiter als tief

seyn, gegen die Mitte des Kessels hin an Breite abnehmen, und dann bis zu ihrer

Verbindung mit den Wasserraͤumen bei o wieder an

Tiefe zunehmen, wie dieß aus einem Blike auf e, e, Fig. 3 und 6, erhellt. Wir

geben dieser Anordnung den Vorzug, weil auf diese Weise die Wirkung des Feuers

ausgeglichen wird; weil dadurch in ihrer ganzen Laͤnge ein gleicher

Flaͤchenraum erhalten wird; und weil sie das Eintreiben der Bolzen und Nieten

durch die seitlichen Randvorspruͤnge, mit denen die Staͤbe an dem

Gehaͤuse des Ofens oder der Heizkammer, wie dieß aus Fig. 6 bei f, f erhellt, fixirt sind, erleichtert. Uebrigens ist diese

eigenthuͤmliche Form nicht durchaus nothwendig, um den Ofen mit Nuzen in

Betrieb zu sezen.

Die Wasserkammer und die hohlen Staͤbe sind an ihren oberen und unteren Enden

mittelst der Randvorspruͤnge f, f, f, Fig. 3 und 6, an dem

aͤußeren und inneren Gehaͤuse des Ofens befestigt. Die Nieten oder

Bolzen werden, wie durch die punktirten Linien r

angedeutet ist, durch die Ringe q, q gestekt, die

entweder einzeln oder gemeinschaftlich gegossen oder verfertigt werden

koͤnnen, und welche, wenn die Nieten durch die beiden Gehaͤuse a, b des Ofens gestekt worden sind, eine solide

Unterlage fuͤr die durch sie bedingte Spannung abgeben. Sie dienen ferner

aber auch als Stuͤze fuͤr die Gehaͤuse des Ofens, und

erleichtern auch deren Ausbesserung, indem sich die Nieten und die Wasserkammer mit

den hohlen Staͤben leicht und ohne Beeintraͤchtigung der

Gehaͤuse bei der sogenannten tobten Platte (dead

plate) n, die spaͤter beschrieben werden

soll, abnehmen und durch neue ersezen lassen, wenn dieß noͤthig geworden seyn

sollte.

Die Wasserkammer erstrekt sich bis auf eine kurze Entfernung von den beiden

gegenuͤber liegenden Seiten des inneren Gehaͤuses des Ofens, wie man

dieß in Fig. 6

bei g, g sieht: eine Einrichtung, welche zur

Vereinfachung des Baues getroffen ist. Das Emporsteigen des aus dem unteren Feuer

oder unverkohlten Brennmaterials entwikelten Rauches oder Gases zwischen den

Seitenwaͤnden der Wasserkammer und den Seitenwaͤnden des Ofens ist

dadurch verhuͤtet, daß an der Wasserkammer a, a

eine Eisenplatte fixirt ist, welche sich so weit als die Theilung dieser Kammer in

Roͤhren oder hohle Staͤbe erstrekt, und welche nicht nur dicht an die

Seitenwaͤnde des Ofens paßt, sondern zugleich auch den zwischen diesen

Seitenwaͤnden und den Seitenwaͤnden der Wasserkammer befindlichen Raum

bedekt, wie dieß in Fig. 5 durch die punktirten Linien u, u

angedeutet ist.

k, k, Fig. 3, ist eine todte

Metallplatte, von deren Seiten ein Randvorsprung herabsteigt, welcher mit solcher

Genauigkeit an das innere Gehaͤuse des Ofens genietet ist, daß weder Rauch

noch Gas bei den Fugen entweichen kann. An dieser Platte befindet sich eine leisten,

auf der die Roststangen! mit dem einen ihrer Enden ruhen, waͤhrend sie mit

dem anderen Ende auf einer horizontalen Eisenstange ruhen, die von einer Seite des

Ofens zur anderen laͤuft, und die man bei i im

Querdurchschnitte sieht. n ist eine todte Platte, welche

an die Tragstange i genietet ist, und die an ihrer

oberen Seite auf dem Randvorsprunge f aufliegt. Diese

Platte ist deßhalb so angebracht, damit sie die intensive Wirkung des Feuers auf die

Muͤndung der hohlen Roͤhren e, wodurch die

Stroͤmung des Wassers durch diese Roͤhren zum Theil verhindert werden

koͤnnte, verhuͤte; sie bildet auch die Graͤnze fuͤr das auf den

Roststangen l befindliche Feuer, und kann, wenn es

noͤthig ist, leicht entfernt werden. h h, sind

feuerfeste Ziegel, die unter der Wasserkammer d, d

hinweg von einer Seite des Ofens zur anderen laufen; sie dienen mit bei dem

Verkohkungsprocesse oder bei der Austreibung der Gase aus dem Brennmateriale, indem

sie die Hize, welche in Folge ihrer Stellung an sie gelangt, auf das auf der tobten

Platte k befindliche Brennmaterial zuruͤkwerfen,

so daß sie auf diese Weise zur groͤßeren Gleichfoͤrmigkeit des Ganges

des Ofens beitragen.

Der Schornstein Q ist mit einem Register versehen,

welches, wenn es fuͤr noͤthig befunden wird, zum Behufe der

Verstaͤrkung des Luftzuges durch den Ofen geoͤffnet wird; welches aber

auch zur Entleerung der uͤberschuͤssigen Hize, sobald der Uebergang

des Dampfes aus dem Kessel in die Cylinder aufgehoben ist, dient. Unter allen

uͤbrigen Verhaͤltnissen ist dieß Register geschlossen zu erhalten.

Dieser Schornstein ist nur dann von Nuzen, wenn der natuͤrliche Luftzug

gering ist, wie z.B. an den Locomotiven; man kann ihn daher unter den meisten

gewoͤhnlichen Umstaͤnden entbehren. H, J

sind die Ofenthuͤren. L ist der Rahmen oder der

Ring, wodurch das innere Gehaͤuse des Ofens mit dem aͤußeren verbunden

ist. s, s sind die Roͤhren oder die

Feuerzuͤge, welche von dem Ofen an den cylindrischen oder sonst anders

geformten Kessel T der Maschine fuͤhren.

Bei der hier beschriebenen Einrichtung muͤssen die gasartigen Producte des auf

der tobten Platte k befindlichen Brennmateriales beinahe

saͤmmtlich uͤber das auf den Roststangen 1 bestehende Feuer

stroͤmen, wobei sie in solchem Maaße verbrannt werden, daß in jenen

Faͤllen, in denen eine geringe Menge Rauch nicht in Betracht kommt, und in

denen es sich nicht darum handelt, den hoͤchsten Grad von Hize und mithin die

hoͤchste Kraft zu erzielen, gar kein Feuer auf den hohlen Roststangen e noͤthig ist.

Es ist nicht durchaus nothwendig, daß der Theil e, e der

Wasserkammer d, d in Staͤbe von der oben

beschriebenen eigenthuͤmlichen Gestalt getheilt ist; man kann vielmehr

dasselbe auch auf verschiedene andere Weise erreichen. So wuͤrde es z.B. von

Vortheil seyn, wenn die Wasserkammer bei e, e zum Behufe

des Durchganges der von dem unteren Feuer heraufgelangenden Gase und Luft

durchloͤchert waͤre; doch duͤrfte eine solche Einrichtung nicht

dasselbe leisten, wie die oben beschriebene.

Wenn man den nach unserer Angabe gebauten Kessel in volle Thaͤtigkeit bringen

will, so soll in der oberen Abtheilung E des Ofens auf

den hohlen Staͤben e, e mit Kohks, Holzkohlen

oder einem anderen ganz oder zum Theil verkohlten Brennmateriale, welches bei der oberen Thuͤre

H eingetragen wird, ein Feuer aufgezuͤndet

werden. Eben so ist auf den Roststangen I mit

Steinkohlen oder einem anderen Rauch und Gase liefernden Brennmateriale, zu dessen

Eintragung die Thuͤre I dient, ein Feuer

anzumachen. Das zur Unterhaltung des ersteren Feuers bestimmte Brennmaterial muß auf

die Wasserkammer d, d; jenes fuͤr das zweite auf

die todte Platte k, k gelegt werden, damit es auf diese

Weise in dem Maaße erhizt und zur Verbrennung vorbereitet wird, als die Verbrennung

auf den Roststangen von Statten geht. Sollte es nicht von selbst auf das Feuer

herabfallen, so muͤßte es der Heizer allmaͤhlich uͤber die

angegebenen Flaͤchen hinab schieben, und dafuͤr immer wieder neues

auftragen.

Waͤhrend das auf den Roststangen befindliche Brennmaterial allmaͤhlich

verbrennt, wird die auf die Platte k gebrachte

Steinkohle gradweise erhizt oder geroͤstet werden, und zugleich mit jener

Steinkohle, deren Verbrennung auf den Roststangen l von

Statten geht, die in ihr enthaltenen Gase und Feuchtigkeiten abgeben, welche dann

durch die Oeffnungen t, t, die sich zwischen den hohlen

Stangen e, e befinden, und durch die

Zwischenraͤume des auf diesen Stangen brennenden Materielles entweichen. Der

Rauch und die Gase, welche aus dem unter der Wasserkammer d,

d befindlichen Theile des Brennmateriales emporsteigen, werden durch die

ausgedehnte Gestalt dieser Kammer gezwungen einen betraͤchtlichen Theil der

Oberflaͤche ihres eigenen Feuers zu durchstroͤmen, bevor sie durch die

zwischen den hohlen Staͤben gelassenen Oeffnungen entweichen und dadurch dex

intensiven Hize des oberen Feuers ausgesezt werden. Auf diese Weise wird das

Entweichen der aus dem Steinkohlenfeuer entwikelten Gase so lange verspaͤtet,

bis sich die zu deren Verbrennung unumgaͤnglich nothwendige Quantitaͤt

atmosphaͤrischer Luft, welche von dem Aschenloche her zwischen den

Roststangen l hindurch eintritt, damit verbunden hat;

zugleich werden die Gase, indem sie durch das entzuͤndete Brennmaterial

stroͤmen, in hohem Grade erhizt, was zu deren Entzuͤndung gleichfalls

durchaus nothwendig ist. Das Kohlenwasserstoffgas und mehrere andere brennbare Gase,

die einen bedeutenden Theil des Gehaltes der Steinkohlen bilden, und die in den

gewoͤhnlichen Oefen durch den Schornstein entweichen, werden hienach als ein

sehr schaͤzbares und kraͤftiges Brennmaterial benuzt; und da zugleich

auch der Rauch verbrannt oder wenigstens bedeutend vermindert wird, so kann man

anstatt Kohks eine bedeutende Menge Steinkohlen anwenden, und dadurch nicht nur eine

große Ersparniß bewirken, sondern auch das, was bisher nuzlos und laͤstig

wurde, nuͤzlich verwenden: wie z.B. zum Heizen oder Erwaͤrmen

verschiedener Localitaͤten, Fluͤssigkeiten und anderer Substanzen.

Wenn die hier beschriebene Anordnung der Theile auf eine andere Art von Dampfkessel,

als man gegenwaͤrtig an den Locomotiv. Maschinen zu benuzen pflegt, oder auf

die Kessel fixirter oder auf Schiffen untergebrachter Dampfmaschinen angewendet

werden will, so duͤrften unter diesen Umstaͤnden verschiedene

Modificationen, so nie auch Abaͤnderungen der Form noͤthig werden. Wir

brauchen jedoch hierauf nicht weiter einzugehen, indem dieß jeder

Sachverstaͤndige nach aufmerksamer Erwaͤgung der hier gegebenen

Beschreibung und sorgfaͤltiger Betrachtung der beigefuͤgten Zeichnung

auf eine jedem einzelnen Falle entsprechende Weise selbst zu bewerkstelligen wissen

wird.

Die einzelnen Theile unseres Kessels und Ofens koͤnnen aus solchen Metallen

oder Substanzen, die der von ihnen zu vollbringenden Thaͤtigkeit am besten

entsprechen, verfertigt werden. Zur Verfertigung der beschriebenen hohlen

Wasserkammer benuzen wir jedoch vorzugsweise eine Legirung, die wir aus einem Theile

Zink, einem Theile Zinn und 28 Theilen Kupfer zusammensezen.

Als unsere Erfindung erklaͤren wir endlich:

1) den Bau und die Anwendung einer durch den Ofen fuͤhrenden Wasserkammer,

welche aus hohlen Roͤhren besteht, und die einen oberen Rost bildet, auf

welchem mit Kohks oder einem anderen ganz oder zum Theil verkohlten Brennstoffe ein

Feuer aufgemacht wird, und durch den die von einem unterhalb befindlichen Feuer

ausstroͤmenden Luft- und Gasarten gelangen muͤssen, bevor sie

durch die Feuerzuͤge des Ofens entweichen koͤnnen, damit auf diese

Weise sowohl der Rauch als die Gase entzuͤndet und verbrannt werden. 2) die

beschriebene Verbindung der einzelnen Theile, womit wir dieß bewerkstelligen. Was

die vorlaͤufige partielle Destillation des Brennmaterielles vor dessen

wirklicher Verbrennung in den Oefen, und die Verzehrung oder Verbrennung des Rauches

und der Gase betrifft, in so fern leztere dadurch erzielt werden soll, daß man den

Rauch und die Gase uͤber und durch ein Feuer leitet, so liegt hierin allein

keineswegs die Originalitaͤt unserer Erfindung, indem man diesen Zwek bereits

vor uns auf mancherlei Weise zu erreichen suchte. Wir nehmen eben so wenig irgend

einen der bereits bekannten Theile, aus denen wir unseren Apparat zusammensezten,

als unsere Erfindung in Anspruch.

Tafeln