| Titel: | Pritchard's Oxyhydrogengas-Mikroskop. |

| Fundstelle: | Band 64, Jahrgang 1837, Nr. LXXI., S. 351 |

| Download: | XML |

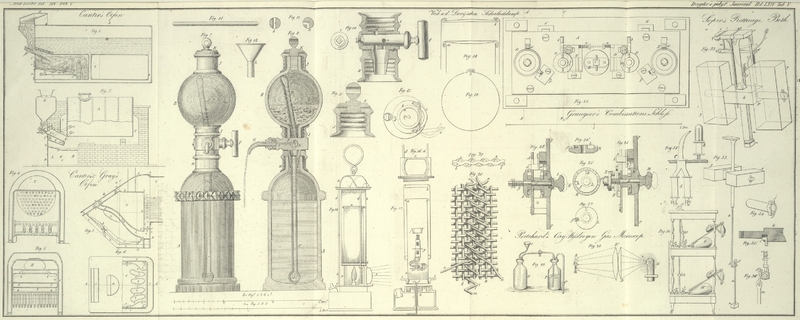

LXXI.

Pritchard's Oxyhydrogengas-Mikroskop.Das Mechanics'

Magazine theilt in Nr. 712 diese Beschreibung des

Gasmikroskops aus folgender Schrift mit: Micrographia; containing practical essays on

reflecting, solar, oxy-hydrogen gas Microscopes, Micrometers, Eye

pieces etc. by C. R. Goring, M. D. Pritchard and A. Pritchard, Esq. M. R. J. etc.,

Witacker

and Cop.

A. d. R.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Beschreibung des

Gasmikroskops.

Pritchard's Oxyhdrogengas-Mikroskop.

Man kann, ohne fuͤr praktische Zweke einen Fehler zu begehen, annehmen, daß

die von der Sonne ausgehenden Lichtstrahlen einander parallel sind, und fuͤr

das Sonnenmikroskop braucht man sie also nur von ihrem parallelen Laufe abzulenken

und gegen den zu beleuchtenden Gegenstand convergirend zu machen. Die Strahlen,

welche von einem kuͤnstlichen Licht ausgehen, das sich in kurzer Entfernung

vom Verdichter befindet, sind aber divergirend und fallen also mit Ausnahme der

centralen alle schief auf die Oberflaͤche der Linsen; es muß folglich eine

doppelte Operation mit ihnen vorgenommen werden, ehe man sie, wie im vorigen Falle,

auf den zu beleuchtenden Gegenstand convergirend machen kann: es ist naͤmlich

noͤthig sie zuerst parallel zu bringen und dann gerade so wie die

Sonnenstrahlen gegen das zu beleuchtende Object zu convergiren. Dieß kann jedoch,

wie wir sogleich sehen werden, auch mit einem einzigen Reflector bewirkt werden. In

beiden Faͤllen handelt es sich hauptsaͤchlich darum, die

moͤglich groͤßte Anzahl von Strahlen zu sammeln; um dieß mit einer

Linse zu bewerkstelligen, sollte ihre dem Licht zugekehrte Seite concav oder

wenigstens plan seyn, weil sonst die zunaͤchst an ihrem Rande befindlichen

Strahlen in Folge ihrer großen Schiefe von ihr zuruͤkgeworfen und nicht durch

sie refractirt wuͤrden. Bei den zahlreichen Versuchen, die ich uͤber

die Construction der Gasmikroskope angestellt habe, fand ich folgende Anordnung als

dem Zwek am besten entsprechend: man bringt zuerst eine planconvexe Linse D (Fig.

28) mit ihrem flachen Theile in die Nahe des Lichtes G und in solche Entfernung von demselben, daß die

divergirenden Strahlen nahezu parallel werden; mit dieser verbindet man dann eine

doppelt-convexe Linse D', um die Strahlen auf dem

Object B zu verdichten. Vor dem Object B werden endlich die verschiedenen

Vergroͤßerungsglaͤser angebracht, um sein vergroͤßertes Bild

auf eine in einiger Entfernung von ihm befindliche weiße Wand zu werfen.

Fig. 3 zeigt

den Apparat, womit das Licht hervorgebracht wird, von der Seite abgebildet. Er

besteht aus einem vierekigen hoͤlzernen Gestell, welches auf Rollen

laͤuft und mit horizontalen Abtheilungen oder Tischen versehen ist, worauf

die die Gase enthaltenden Blasen oder SaͤkeSaͤke oder Beutel aus luftdichtem Zeuge, wie man sie

gegenwaͤrtig zum Gebrauch als Luftkissen fabrikmaͤßig

verfertigt, sind als Behaͤlter fuͤr die Gasarten der

Bequemlichkeit (beim Wasserstoffgas aber auch der

Sicherheit wegen) den Blasen bei weitem

vorzuziehen.A. d. R.

O und H gelegt werden; der

obere Tisch wird gewoͤhnlich fuͤr das Sauerstoffgas benuzt, damit der

Sperrhahn bei o um so leichter regulirt werden kann, und

der untere Tisch fuͤr das Wasserstoffgas. Enge Roͤhren mit

Sperrhaͤhnen, wie man sie bei o, a, i und h sieht, sind an den verschiedenen Blasen angebracht,

und communiciren mit der Auslaßroͤhre J. Auf dem

oberen Tische steht eine Reinigungsflasche, welche noch naͤher beschrieben

wird und dazu dient, die Gasarten von ihren Unreinigkeiten zu befreien, so daß sie,

ohne durch andere Zwischengefaͤße zu streichen, sogleich nach ihrer Erzeugung

in die Blasen O oder H

geleitet werden koͤnnen, um dann beliebig gebraucht zu werden. W, W sind Gewichte oder Sandsaͤke, welche

mittelst geneigter Brettchen auf die gespannten Blasen druͤken und so in

Verbindung mit den Sperrhaͤhnen als Regulatoren fuͤr die

staͤtige und proportionale Ausstroͤmung der Gase dienen.

Waͤhrend des Fuͤllens der Blasen muͤssen natuͤrlich die

Gewichte und Brettchen beseitigt seyn.Man hat gegen die Methode, wie der Druk auf die Gase in dem Apparat Fig.

30 bewirkt wird, Einwendungen gemacht, da er mit der Neigung der

Brettchen, woran die Gewichte angebracht sind, vaxiirt: um diesen Uebelstand

zu beseitigen, duͤrfte man die Gasbehaͤlter nur auf

aͤhnliche Art wie die Recipienten der Orgelblasebaͤlge

einrichten. A. d. O. (Nach Drumond soll der Druk

auf die Gasarten einer Wassersaͤule von 20 Zoll Hoͤhe gleich

seyn. A. d. R.)

Es wurde schon bemerkt, daß eine Flasche, die sogenannte Reinigungsflasche, auf einen

Stander steht, und ihr gegenuͤber eine bleierne Flasche, welche leztere zur

Bereitung des Wasserstoffgases dient; man sieht diese Flaschen in Fig. 29. Um Wasserstoffgas zu bereiten

bringt man beilaͤufig eine Pinte Wasser und ein Pfund granulirtes Zink in die

bleierne Flasche G und fuͤllt dann die

Reinigungsflasche

P zu zwei Drittel mit Wasser. Die Flaschen werden

hierauf mit ihren Korken versehen, durch welche Roͤhren gehen, die bei u durch ein Gelenk mit einander verbunden werden

koͤnnen. Auf aͤhnliche Weise kann man die Roͤhre bei p nach einander mit der Roͤhre 1 oder 2 der

verschiedenen Blasen, welche gefuͤllt werden sollen, verbinden. Gießt man nun

beilaͤufig ein halbes Weinglas voll Schwefelsaͤure in den Trichter bei

c, so wird sich schnell Wasserstoffgas entbinden und

durch die Reinigungsflasche in die Blase H treten; in

dem Maaße, als die Gasentbindung nachlaͤßt, sezt man wieder frische

Saͤure zu, bis man eine hinreichende Menge Gas gewonnen hat.

Die Methode das Sauerstoffgas zu bereiten und zu reinigen ist auch ziemlich einfach.

Man sezt eine mit Braunsteinstuͤkchen gefuͤllte eiserne Retorte der

Rothgluͤhhize aus, nachdem man sie mittelst einer langen Roͤhre mit

der Reinigungsflasche P verbunden hat. Das entbundene

Sauerstoffgas geht dann durch 2 und a in die Blasen bei

0. Dieselbe Reinigungsflasche dient also fuͤr beide Gasarten; man muß jedoch

die groͤßte Vorsicht anwenden, damit die Gasarten ganz gesondert bleiben und

sich durchaus nicht mit einander vermischen. Die Reinigungsflasche sollte auch nicht

uͤber zwei Drittel mit Wasser gefuͤllt werden, damit kein Wasser in

die Blasen uͤbergefuͤhrt werden und sie zerstoͤren kann. Die

Quantitaͤt Sauerstoffgas, welche man in den Blasen dieses Apparates sammeln

kann, reicht hin, um das Licht eine Stunde lang zu unterhalten; die

Wasserstoffgasblasen werden etwa fuͤr eine halbe Stunde ausreichen; da sich

aber lezteres Gas sehr schnell darstellen laͤßt, so wird dadurch kein großer

Aufenthalt verursacht werden.

Die Einrichtung des Apparates zur Verbrennung der Gasarten sieht man in Fig. 31, wo

a und b die

Speisungsroͤhren der Austrittsroͤhre zeigen, welche mit den

correspondirenden Roͤhren der Behaͤlter O

und H (Fig. 30) verbunden sind.

Bei S sind zwei Hemming'sche

Sicherheitsroͤhren, welche Buͤndel von feinem Kupferdraht, Metallgaze

oder Asbest enthalten, wodurch die Gasarten abgekuͤhlt und eine Explosion

derselben verhindert werden soll, falls durch einen Zufall das entzuͤndete

Gas gegen die Behaͤlter zuruͤkstroͤmen sollte. Die

Grundflaͤchen der Behaͤlter H und O sollen genau in demselben Verhaͤltnisse zu

einander stehen, in welchem Wasserstoff- und Sauerstoffgas dem Volum nach zur

Wasserbildung oder Verbrennung erforderlich sind.Bei dem Gebrauch eines solchen Apparates findet man bald, daß wegen des

Zutritts von atmosphaͤrischer Luft etwas mehr als zwei Raumtheile

Wasserstoffgas auf einen Raumtheil Sauerstoffgas verzehrt werden.A. d. R. Wenn man nun zwei Mal so viel Wasserstoffgas als Sauerstoffgas durch die

Sperrhaͤhne der Speisungsroͤhren treten laͤßt, so werden die

zwei Gasarten im richtigen Verhaͤltnis in der Vermischungskammer C anlangen, und zwar unter gleichem Druk, so daß keine

uͤber die andere das Uebergewicht erlangen und das Gemisch aus der Kammer C in einen der Behaͤlter zuruͤktreiben

kann.Wenn man den Apparat gebrauchen will, erheischt es die Vorsicht, zuerst bloß

das Wasserstoffgas in die Vermischungsroͤhre 8 gelangen zu lassen;

dasselbe wird dann am Schnabel der Auslaßroͤhre angezuͤndet

und brennt mit einer rothen unstaͤtigen Flamme. Hierauf dreht man

allmaͤhlich auch den Sauerstoffbahn, worauf dieses Gas mit dem

Wasserstoff vermischt austritt, der Sauerstoffhahn muß nun zur Erzielung des

richtigen Verhaͤltnisses beider Gasarten noch so lange gedreht

werden, bis der Kalkcylinder sein glaͤnzendstes Licht erreicht hat,

worauf die Wasserstoffstamme gaͤnzlich verschwindet.A. d. R.

R zeigt den Stab, worauf die Kalckugel oder der

Kalkcylinder aufgestekt ist. Die cylindrische Form wird gewoͤhnlich

vorgezogen; jedenfalls muß derselbe aber mittelst eines Uhrwerks oder mit der Hand

bestaͤndig gedrehr werden, damit er dem

entzuͤndeten Gase immer eine neue Oberflaͤche darbietet, weil er sonst

ungleich wegbrennen und Risse bekommen wuͤrde. Bisweilen stellt man den

Kalkcylinder horizontal und laͤßt die Flamme auf seine Basis spielen; diese

Anordnung liefert jedoch kein so staͤtiges Licht, und da durch die

Verbrennung bald ein Loch im Kalk entsteht, so wirft dieses einen starken Schatten

auf die weiße Wand.

Tafeln