| Titel: | Verbesserungen an den Apparaten zum Treiben von Fahrzeugen, so wie auch an den Dampfmaschinen und an der Methode einige Theile derselben in Bewegung zu sezen, worauf sich Samuel Hall, Civilingenieur von Basford in der Grafschaft Nottingham, am 24. Junius 1836 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 64, Jahrgang 1837, Nr. LXXX., S. 403 |

| Download: | XML |

LXXX.

Verbesserungen an den Apparaten zum Treiben von

Fahrzeugen, so wie auch an den Dampfmaschinen und an der Methode einige Theile derselben

in Bewegung zu sezen, worauf sich Samuel Hall, Civilingenieur von Basford in der Grafschaft Nottingham, am

24. Junius 1836 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Mai

1837, S. 227.

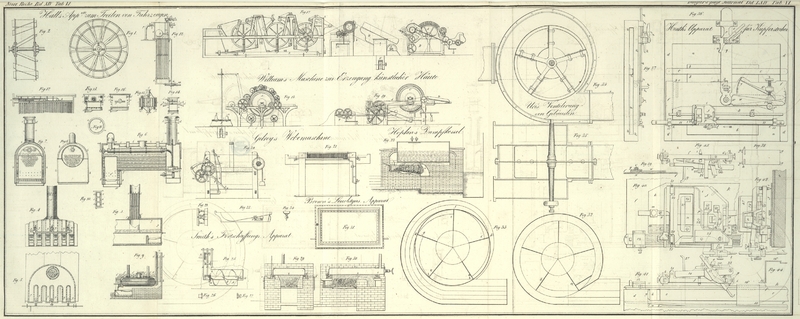

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Hall's Apparat zum Treiben von Fahrzeugen.

Meine Erfindung bezwekt, was das Treiben von Fahrzeugen betrifft, eine Verminderung

der zitternden Bewegung der Dampfboote, so wie auch eine Verminderung des

Ruͤkwassers, welches die gewoͤhnlichen Ruderraͤder zu erzeugen

pflegen, ohne daß dabei die Triebkraft selbst beeintraͤchtigt wird. Diesen

Zwek suche ich, wie aus Fig. 1 und 2 hervorgehen wird, durch

eine eigenthuͤmliche Befestigungsmethode der Schaufeln an den

Ruderraͤdern zu erreichen. Las Wasser soll naͤmlich hiedurch

Flaͤchen der einen Haͤlfte des Umganges eines jeden Ruderrades nach

der einen, waͤhrend der zweiten Haͤlfte hingegen nach der

entgegengesezten Richtung bewegt wer, den, damit die Schaufeln stets in schiefer

Richtung gegen die durch sie selbst erzeugten Stroͤmungen des Wassers

treffen. Ich bringe daher die eine Haͤlfte der Ruderschaufeln in diagonaler

Stellung an den Raͤdern an, damit sie nicht in einer mit ihrer

Oberflaͤche parallelen, sondern in einer diagonalen Richtung In das Wasser

eintreten; ich bringe ferner die zweite Haͤlfte der Schaufeln so an, daß sie

in entgegengesezter Richtung in das Wasser eintreten.

Fig. 1 zeigt

ein nach meinem System gebautes Ruderrad in einem seitlichen Aufrisse; in Fig. 3 sieht

man ein solches vom Ende her betrachtet. Man ersieht hieraus, daß die Schaufeln

nicht wie gewoͤhnlich unter rechten Winkeln mit den Kraͤnzen der

Raͤder und parallel mit deren Achse, sondern gegen beide in schiefer Stellung

angebracht sind. Der Winkel, den die Schaufeln mit der Achse zu bilden haben, kann

von 30 bis zu 60° wechseln; am geeignetsten finde ich jedoch einen von

45°. An großen Ruderraͤdern kann die schiefe Stellung der Schaufeln in

einem Umgange der Raͤder 4 anstatt 2 Mal wechseln. Ich weiß wohl, daß

Schaufeln, welche in diagonaler Richtung in das Wasser eintreten, nichts Neues sind:

meine Patentanspruͤche gruͤnden sich deßhalb auch nur darauf, daß ich

die eine Haͤlfte der Schaufeln in der einen und die andere in der

entgegengesezten diagonalen Stellung anbringe, und daß ich an großen Raͤdern deren Stellung

selbst vier Mal auf einen jeden Umgang veraͤndere.

Was meine Verbesserungen an den Dampfmaschinen betrifft, so zaͤhle ich ihrer

sechs auf. Durch die erste glaube ich einen Apparat hergestellt zu haben, in welchem

die Verbrennung des Brennmaterials vollkommener, als an irgend einem anderen von

Statten geht, und der das Entweichen von Rauch oder von unverbrannten

entzuͤndbaren Gasen, Kohlenstoff oder anderen Brennstoffen durch den

Schornstein der Dampfmaschinen sehr vermindert oder gaͤnzlich verhindert. Der

Apparat, womit ich dieß bewirke, treibt an dem Eingange der Feuerstelle erhizte

atmosphaͤrische Luft ein, damit diese, indem sie das Feuer von einem Ende zum

anderen durchstreicht, die aus dem Brennmateriale aufsteigenden brennbaren Gase und

brennbaren Stoffe entzuͤnde, bevor sie noch in Gestalt von Rauch in den

Rauchfang oder auch nur in die an diesen fuͤhrenden Feuerzuͤge oder an

die Stege der Oefen gelangen. Zugleich kann in Folge dieser Einrichtung die

Quantitaͤt jener Luft, welche man bei dem Aschenloche und unter dem Feuer

eintreten laͤßt, auch mit Vortheil vermindert werden; denn der mir dieser

Luft eintretende Sauerstoff wird groͤßten Theils zur Erzeugung von

Kohlensaͤure verwendet, welche das Brennen der entzuͤndbaren Stoffe

eher beeintraͤchtigen als beguͤnstigen muß. Man soll daher unter dem

Feuer nur so viele Luft einstroͤmen lassen, als durchaus noͤthig ist;

Flaͤchen uͤber und durch das Feuer so viele erhizte Luft streicht, als

mit Vortheil benuzt werden kann. An einer meiner Dampfmaschinen von 10

Pferdekraͤften, unter deren Aschenfall sich unter den Roststangen ein Raum

von 3 Fuß 3 Zoll Breite und 12 Zoll Tiefe oder von 468 Quadratzoll

Oberflaͤche befand, habe ich diesen Flaͤchenraum bis auf den dritten

Theil reducirt. Die Erfahrung allein kann jedoch hiebei den richtigen Maaßstab

geben. Wenn die Feuerstelle nicht in die Laͤnge gezogen ist, wie dieß z.B. an

den Kesseln der Locomotiven und einiger anderer Maschinen der Fall ist, so lasse ich

die erhizte Luft im ganzen Umfange des Feuers oder von so vielen Seiten her, als ich

es fuͤr geeignet finde, eintreten, um auf diese Weise die aus dem

Brennmateriale emporsteigenden Gase und Brennstoffe zu entzuͤnden. Die hiezu

noͤthige heiße Luft verschaffe ich mir durch gehoͤrige Benuzung der

Hize der in den Schornstein entweichenden Gase und Flammen.

Fig. 3, 4 und 5 zeigen diesen

meinen Apparat an dem Kessel eines Dampfbootes angebracht; und zwar in Fig. 3 in einem

Laͤngendurchschnitt durch den Apparat und durch einen Theil des Kessels; in

Fig. 4 in

einem Frontaufriffe und in Fig. 5 in einem

Grundrisse, a ist der Schornstein, in welchem in irgend

einer geeigneten Entfernung von einander (welche Entfernung, wie spaͤter gezeigt werden

soll, durch die Laͤnge der Roͤhren c, c

regulirt wird) zwei Platten b, b aus Gußeisen oder aus

einem anderen tauglichen Metalle angebracht sind. Ich nehme 10 Fuß als diese

Entfernung an; die untere Platte soll ihren Siz so tief als moͤglich in dem

Schornstein haben, c, c sind metallene Roͤhren,

die irgend einen geeigneten Durchmesser haben koͤnnen; ich nehme sie von 7

bis zu 9 Zoll. Sie sind an beiden Enden offen und in die Loͤcher der beiden

Platten b, b eingesezt, wobei sie durch Winkeleisen an

Ort und Stelle erhalten werden. So nahe als moͤglich an dem oberen Ende

dieser Roͤhren und dicht unter der oberen Platte b, sind rings in den Umfang des Schornsteines Loͤcher gebohrt, die

auch in kleine Trichter auslaufen koͤnnen, wie man dieß an der Locomotive in

Fig. 6

sieht. Unmittelbar uͤber der unteren Platte b, b

befinden sich in dem Schornsteine bei e, e

Fig. 3,

aͤhnliche Loͤcher, welche in ein den Fuß des Schornsteines umgebendes

Gehaͤuse f, f fuͤhren. Von diesem

Gehaͤuse aus fuͤhren die Canaͤle g,

g in die Oeffnungen h, h, welche sich vor der

Feuerstelle und uͤber den Feuerthuͤrchen befinden. Die

atmosphaͤrische Luft tritt bei den Oeffnungen d,

d ein, stroͤmt an der Außenseite der Roͤhre c, c durch den Schornstein herab, entweicht durch die

Loͤcher e, e in das Gehaͤuse f und gelangt endlich durch die Canaͤle g, g an die Oeffnungen h, h.

Sie wird auf diesem Wege bedeutend erhizt und gelangt vorne auf einer solchen

Temperatur an die Feuerstelle, daß sie die aus dem Brennmaterials emporsteigenden

brennbaren Gase und Stoffe groͤßten Theils, wo nicht ganz in Brand stekt.

In Fig. 6, 7 und 8 sieht man

meinen Apparat an dem Kessel einer Locomotive angebracht. Fig. 6 ist ein

Laͤngendurchschnitt der Maschine durch deren Mitte genommen. Fig. 7 ist ein

Querdurchschnitt nach der punktirten Linie x, x. Fig. 8 ist ein

eben solcher nach der Linie y, y, a, a ist ein aus

Eisenblech oder einem anderen entsprechenden Metalle bestehendes Gehaͤuse,

welches den Schornstein so umschließt, daß zwischen beiden ein beilaͤufig

einen Zoll weiter Raum bleibt. Mit ihm communicirt ein anderes Gehaͤuse b, b, welches einen Theil des Kessels einschließt; beide

zusammen bilden ein ununterbrochenes Gehaͤuse, welches von dem Scheitel des

Schornsteines bis zu der Feuerstelle reicht, c, c, c

sind kurze, rings um die Feuerstelle herum angebrachte Roͤhren, die das

Gehaͤuse oberhalb der Roststangen mir der Feuerstelle verbinden. Auf zwei

Oeffnungen, welche sich an dem oberen Ende des den Schornstein umgebenden

Gehaͤuses befinden, sind zwei Trichter d, e

aufgesezt. Wenn nun dieser Apparat arbeitet, so dringt die aͤußere

atmosphaͤrische Luft bei einem dieser Trichter d,

wenn die Maschine nach der einen, und bei dem anderen e, wenn sie nach

der entgegengesezten Richtung laͤuft, ein. Sie trifft hiebei auf zwei

Scheidewaͤnde, welche sich, wie in der Abbildung durch punktirte Linien

angedeutet ist, von dem Scheitel des Gehaͤuses bis etwas unter die Oeffnungen

d, d herab erstreken, um dann in dem zwischen dem

Gehaͤuse und dem Schornsteine gelassenen Raum herab zu stroͤmen,

hierauf zwischen dem Gehaͤuse b, b und dem Kessel

hin zu ziehen, und endlich durch die Roͤhren c, c,

c von allen Seiten und dicht ober dem Brennmaterials in die Feuerstelle zu

gelangen.

Wenn die Luft durch das Herabstroͤmen laͤngs der Außenseite des

Schornsteines bis auf einer Temperatur erhizt worden ist, welche jene des im Kessel

befindlichen Dampfes uͤbersteigt, so gibt sie auf ihrem Wege an die

Feuerstelle etwas von ihrer Hize an den Kessel ab; ist dieß hingegen nicht der Fall,

so gibt umgekehrt der Kessel einen Theil seiner Hize an die Luft ab, damit diese auf

den gehoͤrigen, zur Erreichung meines Zwekes noͤthigen Grad erhizt

wird.

In einigen Fallen laͤßt sich die Verbrennung des Rauches auch dadurch

erzielen, daß man die Luft nur uͤber den Kessel allein in die Feuerstelle

stroͤmen laͤßt. Dieses Verfahren ist naͤmlich der Hize des

Kessels nicht so nachtheilig, als man allenfalls glauben moͤchte; denn die

Hize, die diesem von Oben entzogen wird, wird ihm von Unten wieder gegeben,

verstaͤrkt durch jene Hize, welche aus einer vollkommeneren Verbrennung der

brennbaren Gase und anderer den Rauch bildenden Stoffe erfolgt. Wo man daher die

Erhizung der Luft nicht wohl auf eine andere Weise bewerkstelligen kann,

moͤchte dieses Verfahren immer empfehlenswerth seyn. Uebrigens kann man,

anstatt den Kessel der Locomotiven mit einem Gehaͤuse zu umgeben, auch

Roͤhren in den Schornsteinen anbringen, und zwar auf die oben aus Fig. 3

ersichtliche Art und Weise.

Fig. 9 ist ein

Langendurchschnitt einer Landdampfmaschine, welche mit meinem Apparate ausgestattet

ist. Fig. 10

ist ein horizontaler Durchschnitt des Schornsteins und der in ihm befindlichen

Roͤhren. In dem Schornsteine a, a befinden sich

zwei gußeiserne Platten b, b, welche den oben in Fig. 3, 4 und 5 beschriebenen

aͤhnlich sind, mit dem Unterschiede jedoch, daß sie der Form des

Schornsteines entsprechend vierekig sind, und daß sie in Fugen ruhen, die zu deren

Aufnahme in die Waͤnde des Schornsteines geschnitten sind. Die Roͤhren

c, c, welche gleichfalls vierseitig sind, denen man

aber eben so gut auch eins cylindrische Form geben kann, sind auf die bei dem

Dampfbootkessel angegebene Methode in den Platten b, b

fixirt. Die in den Schornstein gemachten Oeffnungen d, d

lassen die Luft eindringen, damit sie in ihm laͤngs der Außenseite der

Roͤhren c, c und zwischen ihnen

herabstroͤme. e ist eine Oeffnung, welche an dem

unteren Theile des Schornsteins in der dem Kessel zunaͤchst liegenden Wand

desselben angebracht ist. Zwischen dem aus Baksteinen oder einem anderen geeigneten

Materiale gebauten Gewoͤlbe f, f und dem Kessel

ist ein hohler Raum g, g gelassen, der mit der eben

erwaͤhnten Oeffnung e communicirt, und der durch

einen langen schmalen Schliz dicht uͤber dem Thuͤrchen der Feuerstelle

mit dieser in Verbindung steht. An diesem Schlize ist ein Schieber anzubringen,

womit sich die Quantitaͤt der in die Feuerstelle eingelassenen erhizten Luft

reguliren laͤßt.

Hieraus erhellt offenbar, daß dieser Apparat ganz auf dieselbe Weise wirkt, wie der

oben bei Fig.

3, 4

und 5

beschriebene: d.h. die Luft stroͤmt durch den Schornstein a an der Außenseite und zwischen den Roͤhren c, c herab, um dann durch die Oeffnung e in den Raum g, g und

endlich durch den Schliz h in die Feuerstelle zu

gelangen.

Ich weiß, daß man bereits auf verschiedene Weise versucht hat, in den Kesseln der

Dampfmaschinen eine vollkommenere Verbrennung des Brennmateriales und der aus diesem

entwikelten brennbaren Gase und Stoffe zu erzielen, und daß auch schon auf mehrere

dieser Methoden Patente genommen wurden. Erstens wollte man dieß dadurch bezweken,

daß man die Luft, nachdem sie durch ein eigenes Feuer, oder durch den Ofen selbst,

oder durch die Feuerzuͤge des Kessels erhizt worden ist, an dem Stege oder an

dem Eingange der in den Schornstein fuͤhrenden Feuerzuͤge, mithin also

außer der Feuerstelle, einleitete. Zweitens glaubte man diesen Zwek dadurch zu

erreichen, daß man die Luft an dem Stege und folglich abermals außerhalb der

Feuerstelle eintreten ließ, nachdem man sie vorher zum Behufe der Erhizung mittelst

eines Geblaͤses oder vermoͤge der Zugkraft des Feuers durch gewundene,

innerhalb des Schornsteines oder innerhalb einer in diesen fuͤhrenden Kammer

angebrachte Roͤhren stroͤmen ließ; oder nachdem man sie zu demselben

Zweke durch mehrere Roͤhren emporsteigen und dann durch eine weite

Hauptroͤhre wieder herabstroͤmen ließ. Drittens versuchte man dieß auf

mannigfache andere Weise dadurch zu bewirken, daß man die Luft mit Geblaͤsen

durch ausgedehnte, im Zigzag gefuͤhrte, und mit den gleichfalls im Zigzag

laufenden Rauchroͤhren abwechselnde Roͤhren trieb, und endlich unter

dem Feuer in einen geschlossenen Aschenfall leitete. Meine Methode weicht nun aber

von allen diesen ab, wie man aus dem bisher Gesagten ersehen haben wird. Meine

Anspruͤche gruͤnde ich in dieser Hinsicht: 1) auf die Erhizung der

Luft in Roͤhren, welche auf die beschriebene Art in einem Schornsteine oder

in einer an diesen fuͤhrenden Kammer angebracht sind, oder in einem den Rauchfang

umgebenden Gehaͤuse. 2) auf die Leitung der Luft uͤber den Kessel hin

in einem hiezu bestimmten Gehaͤuse. 3) endlich auf die Einfuͤhrung der

erhizten Luft an dem einen Ende der Feuerstelle und zwar an den Thuͤrchen

oder dicht oberhalb diesen, damit dieselbe auf ihrem Wege an die Feuerzuͤge

die mit einem offenen Aschenfalle versehene Feuerstelle durchstreiche. Ich behalte

mir vor die Erhizung durch Roͤhren mit der Erhizung in dem Gehaͤuse zu

verbinden, und die erhizte Luft direct und ohne sie uͤber den Kessel

stroͤmen zu lassen, in die mit offenen Aschenfaͤllen versehenen

Feuerstellen uͤber deren Thuͤrchen einzuleiten. Ich behalte mir vor

die Luft vor ihrem Eintritte in die Feuerstellen lediglich dadurch zu erhizen, daß

ich sie mit Hinweglassung der Roͤhren in dem Schornsteine uͤber die

Kessel hinleite. Ich behalte mir vor an Locomotivmaschinen die nach den beiden

ersten Methoden erhizte Luft entweder bei offen gelassenem Aschenfalle nur

uͤber den Roststangen, oder bei geschlossenem Aschenfalle sowohl uͤber

als auch unter den Roststangen einzuleiten. Ich behalte mir endlich vor, auch an

Locomotiven die in die Feuerstelle gelangende Luft lediglich dadurch zu erhizen, daß

ich sie durch das den Schornstein umgebende Gehaͤuse fuͤhre; oder auch

lediglich dadurch, daß ich sie nur uͤber den Kessel leite. Unter allen diesen

Umstaͤnden muß die zu erhizende Luft durch das die Roͤhren enthaltende

Gehaͤuse stets in gerader Richtung und durchaus nicht im Zigzag

stroͤmen, indem durch alle Veraͤnderungen ihres Laufes eine

Verminderung des Luftzuflusses entstehen muß, ausgenommen man wendet ein

Geblaͤse oder andere mechanische Mittel an.

Durch meine zweite Verbesserung an den Dampfmaschinen soll der raschen

Abnuͤzung gesteuert werden, die gegenwaͤrtig aus der Einwirkung des

Feuers auf die Roͤhren, aus denen die Feuerzuͤge der Dampfmaschinen

und anderer Roͤhrenkessel bestehen, erwaͤchst. Um diesen Zwek zu

erlangen, bringe ich in die Roͤhren der Kessel duͤnne bewegliche

Fuͤtterungen aus Kupfer, Messing oder anderen entsprechenden Metallen,

welche, wenn sie kalt sind, so dicht an die Kesselroͤhren paffen

muͤssen, als dieß moͤglich ist, ohne die Leichtigkeit des Einsezens

und des Herausnehmens derselben zu beeintraͤchtigen. Diese Metallbleche

koͤnnen entweder zu vollkommenen Roͤhren zusammengeschweißt seyn, oder

sie koͤnnen einander nur an ihren Raͤndern beruͤhren, oder sie

koͤnnen mit ihren Raͤndern uͤber einander klappen: je nachdem

sich das eine oder das andere als besser bewaͤhrt. Wenn diese

Fuͤtterungen in der Kaͤlte schon genau an die Kesselroͤhren

passen, so werden sie sich in der Hize so innig an deren Waͤnde anlegen, als

wenn beide gleichsam nur aus einem Staͤke bestuͤnden. Die Folge hievon ist, daß die

Fuͤtterungen die Roͤhren, welche mit dem Wasser in Beruͤhrung

stehen, gegen Abnuͤzung schuͤzen. Man sieht in Fig. 11 bei a eine solche Kesselroͤhre mit ihrer

Fuͤtterung c, die an jenem Ende, welches am

weitesten von dem Feuer entfernt ist, etwas Weniges uͤber die Roͤhre

hinausragen muß, damit sie leicht heraus genommen werden kann, wenn eine neue

Fuͤtterung eingesezt werden muß. Die Abnuͤzung trifft hier nicht die

Roͤhren selbst, sondern die auszuwechselnden Fuͤtterungen, auf deren

Anwendung ich Patentanspruͤche geltend mache.

Meine dritte Erfindung betrifft eine Verbesserung jenes Apparates, womit im Vacuum so

viel Wasser destillirt werden soll, als zum Ersaze der bei dem Betriebe der

Maschinen verloren gehenden Quantitaͤt erforderlich ist, und worauf ich am

13. Febr. 1834 ein Patent nahm.Dieses Patent ist ausfuͤhrlich beschrieben im Polyt Journ. Bd. LV. S. 401.A. d. R. Mein neuer Apparat, der nur einen sehr kleinen Raum einnimmt, vermag eine

weit groͤßere Menge Wasser zu destilliren, als der fruͤhere seiner

weit groͤßeren Ausdehnung ungeachtet zu liefern im Stande war; denn er bietet

in einem kleinen Raum eine weit groͤßere Metalloberflaͤche dar, die

zur Uebertragung der Hize des in den Kesseln befindlichen Wassers und Dampfes an das

zu destillirende Wasser verwendet werden kann.

Fig. 12 ist

ein Laͤngendurchschnitt meines verbesserten Destillirapparates. Er besteht

aus einer metallenen Kammer a, a, an der mittelst

Stangen c, c eine zweite kleinere Kammer b, b aufgehaͤngt ist. Beide Kammern stehen durch

kupferne Roͤhren d, d von beilaͤufig einem

Zoll im Lichten, welche an beiden Enden offen sind, miteinander in Verbindung. Die

Loͤcher, durch die diese Roͤhren in die Platten der Kammer

gefuͤhrt sind, sind zum Behufe der Aufnahme eines Waͤschers etwas

weiter als die Roͤhren; dieser Waͤscher selbst wird mittelst einer

messingenen Zwinge fest oder vielmehr dicht an die Roͤhren geschraubt, damit

auf dieselbe Weise, die ich in meinem fruͤheren Patente an den Roͤhren

der Verdichter beschrieben habe, ein wasser- und dampfdichtes Gefuͤge

erzeugt wird. Die Roͤhre e dient zur Speisung des

Destillirapparates mit Wasser; sie ist mit einem Hahne f

versehen. Die Buͤchse g enthaͤlt ein

Ventil, welches das Speisungswasser eintreten laͤßt, und welches durch den

Schwimmer h regulirt wird. Durch die Roͤhre k, an der bei l ein Hahn

angebracht ist, gelangt der Dampf aus der oberen Destillirkammer a in die obere Kammer des Verdichters oder Condensators.

Bei der Roͤhre m, die an den Hahn n gestekt ist, kann das unreine Wasser mit dem Saze, der sich

waͤhrend der Destillation abscheidet, abgelassen werden. Man braucht

naͤmlich zu diesem Zweks nur die Haͤhne f

und l zu schließen, und dafuͤr die Hahne n und o zu oͤffnen;

denn dann wird bei lezterem und durch die Roͤhre p von dem Kessel her Dampf in die Kammer a

eintreten, so daß das unreine Wasser in Folge des Drukes, den der Dampf

ausuͤbt, bei der Roͤhre m ausgetrieben

wird. In der Abbildung sind die kupfernen Roͤhren und die Kammer b, b als in den Kessel eingesenkt dargestellt; man kann

jedoch den ganzen Apparat auch außen an dem Kessel anbringen, wenn man die

Roͤhren mit einem Gehaͤuse umschließt, welches oben und unten durch

Rohren mit dem Kessel in Verbindung steht. Meine Anspruͤche betreffen, was

diese meine dritte Erfindung angeht, die Anwendung von Roͤhren oder anderen

Vorrichtungen, welche in einem kleinen Raͤume eine ausgedehnte

Metalloberflaͤche zur Uebertragung der Hize von siedendem Wasser oder Dampfe

an das zur Destillation im Vacuum bestimmte Wasser gewaͤhren.

Meine vierte Erfindung beruht darauf, daß ich in einigen Fallen den erwaͤhnten

Verlust an reinem Wasser ausgleiche, ohne zur Destillation im Vacuum meine Zuflucht

zu nehmen. Ich bediene mich, wenn der Kessel aus mehreren Faͤchern oder

Kammern besteht, einer solchen, und wenn dieß nicht der Fall waͤre, eines

eigenen kleinen Kessels zur Aufnahme des unreinen, zur Destillation bestimmten

Wassers. In ersterem Falle muß diese Kammer auf solche Weise von den uͤbrigen

getrennt seyn, daß jede Vermengung der in den verschiedenen Kammern enthaltenen

Fluͤssigkeiten unmoͤglich ist. In lezterem Falle leite ich den in dem

kleinen Kessel erzeugten Dampf in jene Roͤhre, die den Dampf von den Kesseln

an die arbeitenden Cylinder fuͤhrt, damit er, wenn er in den Verdichter

gelangt, in Wasser verwandelt werde.

Meine fuͤnfte Erfindung fußt darauf, daß ich in solchen Faͤllen, in

denen die Unreinigkeiten des Wassers durch Filtration abgeschieden werden

koͤnnen, nicht nur den mehr erwaͤhnten Verlust an reinem Wasser,

sondern wohl auch saͤmmtlichen, zur Speisung der Kessel noͤthigen

Bedarf auf diese Weise liefere. Der Filtrirapparat, den ich zu diesem Zweke erfand,

ist so einfach und nimmt einen so kleinen Raum ein, daß der Filtrirproceß selbst

fuͤr große Kessel in dem Maschinenraume der Dampfboote vorgenommen werden

kann. Fig. 13

zeigt diesen Apparat in einem Laͤngendurchschnitte; Fig. 14 ist ein

Querdurchschnitt; Fig. 15 ein Grundriß nach der Linie x, x;

Fig. 16

endlich ist ein Frontaufriß. Die Kammer a, a

enthaͤlt das zur Filtration verwendete Material, welches entweder aus Sand,

Schwaͤmmen oder irgend einem Zeuge bestehen kann, und wozu ich Wollentuch oder Calico vorziehe.

Unter ihr und durch eine mit seinen Loͤchern versehene Metallplatte davon

getrennt befindet sich die Kammer b, b. Die runde

Oeffnung d laͤßt das unreine, zu filtrirende

Wasser in den Flaͤchen Canal e eintreten. Bei

einer aͤhnlichen Oeffnung f hingegen und durch

einen dem Canale e aͤhnlichen Canal g entweicht jenes unreine Wasser, welches nicht durch

das Filtrationsmedium dringt. Diese beiden Canale und Oeffnungen bilden einen Theil

der Kammer c, und sind mit dieser in einem Stuͤke

gegossen. Um die beiden Walzen h, h, die mit den Kurbeln

j, j umgedreht werden koͤnnen, ist ein

Stuͤk Zeug geschlungen, so daß dasselbe unter den Canaͤlen e, g von einer Walze zur anderen, und mithin zwischen

dem zu filtrirenden Wasser und dem in der Kammer a, a

befindlichen Filtrationsmedium hindurch laͤuft. Damit es hiebei in einer

geraden Linie zwischen den Canaͤlen e, g und dem

Filtrationsmedium hindurch geleitet werde, sind die beiden Leitwalzen k, k angebracht. Die kreisrunde Buͤrste m, die mit einem Rigger und einer Rolle versehen ist,

dient zur Beseitigung des Schlammes, der sich sonst auf dem Zeuge absezen

wuͤrde. Die Roͤhre n verbindet die Kammer

b, b mit dem Verdichter oder mit dem Boden der

Luftpumpe, um das Durchdringen des Wassers durch das Filtrationsmedium zu

beguͤnstigen, und das Filtrat in die Kessel gelangen zu machen. Uebrigens

kann man, um ein Vacuum zu erzeugen und um das filtrirte Wasser in die Kessel zu

treiben, auch eine Pumpe von irgend einer geeigneten Art in Anwendung bringen.

Meine sechste Erfindung besteht in einer Verbesserung des Apparates, womit meinem

Patente vom 13. Febr. 1834 gemaͤß der Eintritt des Dampfes aus den

arbeitenden Cylindern in die Verdichtungsroͤhren regulirt werden kann. Ich

bringe naͤmlich, abgesehen von der daselbst beschriebenen Vertheilungsplatte,

auch noch andere Platten an, welche den Dampf auf solche Weise von dem arbeitenden

Cylinder an die Vertheilungsplatte zu leiten haben, daß die Vertheilung noch weit

gleichmaͤßiger Statt findet. Man sieht diesen Apparat in Fig. 17, wo der obere

Theil eines nach meinem Patente vom 13. Febr. 1834 eingerichteten Verdichters in

einem Querdurchschnitte dargestellt ist. Der Dampf tritt durch die Oeffnung a von dem arbeitenden Cylinder her in die obere Kammer

des Verdichters oder Condensators, und gelangt daselbst an die Vertheilungsplatte

b, b, b, an der die drei Platten c, c, c angebracht sind, damit der Dampf in

moͤglichst gleichen Quantitaͤten an die Vertheilungsplatte b, b, b geleitet wird. Die Enden dieser Leitplatten

stoßen an die Oeffnung a und theilen also den Dampf, so

wie er bei dieser austreten will, in vier beinahe ganz gleiche Quantitaͤten,

in welchen er dann an

die Vertheilungsplatte gelangt. Hieraus erhellt, daß jeder vierte Theil des aus dem

arbeitenden Cylinder entweichenden Dampfes beilaͤufig auch auf den vierten

Theil der Verdichtungsroͤhren verbreitet wird. In den Flaͤchen Theilen

der Leitplatten befindet sich eine große Menge kleiner Loͤcher, damit sie

nicht aus der Form kommen koͤnnen, wenn allenfalls der zwischen ihnen

befindliche Dampf einen ungleichen Druk ausuͤben sollte. Diese Loͤcher

werden die Leitungskraft der Platten nur sehr wenig beeintraͤchtigen. An

jeder Leitplatte, so wie auch an der Vertheilungsplatte selbst sind kleine

Saͤulchen angebracht, damit weder zu starke Schwingungen, noch auch

Verbiegungen derselben eintreten koͤnnen.

Meine Verbesserungen an der Betriebsweise meines am 14. Febr. 1834 patentirten

Apparates bestehen: 1) in folgender Methode die Verdichtungsroͤhren zu

reinigen, wenn dieß aus irgend einer zufaͤllig eintretenden Ursache

noͤthig werden sollte. Ich lasse naͤmlich, Flaͤchen die

Maschine so langsam als moͤglich arbeitet, einen Strom alkalischer Lauge oder

einer Seifenaufloͤsung oder eines Gemisches aus beiden durch die Oeffnung,

welche von dem arbeiten, den Cylinder in die obere Kammer des Verdichters

fuͤhrt, treiben. Dieser Strom, der nicht in den Kessel gelangen darf, und der

also bei einem Hahne, welcher an irgend einer geeigneten Stelle zwischen dem

Entleerungsventile der Luftpumpe und dem Kessel angebracht ist, entweicht, muß so

lange fortwaͤhren, als er noch verunreinigt bei dem erwaͤhnten Hahne

abfließt. Fließt keine Unreinigkeit mehr ab, so muß die Maschine noch so lange ohne

Speisung des Kessels mit Wasser in Gang erhalten werden, bis das durch die

Verdichtung des Dampfes entstandene Wasser alle die seifenhaltigen und alkalischen

Theile weggeschwemmt hat, wo dann das ganze Spiel der Maschine auf die

gewoͤhnliche Art und Weise beginnen kann. Dieses Verfahren ist nicht zur

allgemeinen Anwendung, sondern fuͤr gewisse Faͤlle bestimmt, und diese

sind folgende. Man brachte naͤmlich schon einige Male Pferdemist oder andere

Unreinigkeiten in die Kessel einiger nach meinem Systeme erbauten Dampfmaschinen, wo

dann Theilchen von diesen in die arbeitenden Cylinder und aus diesen in die

Verdichter uͤbergingen, deren Roͤhren sie verunreinigten. Andererseits

gibt es Leute, welche zweifeln, daß diese Roͤhren rein bleiben

duͤrften, obschon nur Dampf, der aus reinem destillirtem Wasser entwikelt

wird, in dieselben gelangt. In ersterem Falle nun wird mein Apparat allen wirklichen

Unrath schnell entfernen; im zweiten dagegen wird er allen Zweifeln begegnen. Meine

Verbesserungen in dieser Hinsicht bestehen aber 2) auch noch in der Anwendung einer

Pumpe an dem untersten Theile der Luftpumpe der Maschine, um dadurch alles Wasser, welches sich

allenfalls daselbst oder in dem Verdickter ansammelt, abzuleiten und in den Kessel

zu treiben.

Die Nuzanwendung, welche einige meiner hier beschriebenen Erfindungen und

Verbesserungen auch noch zu anderen Zweken finden, ergeben sich beim Erhizen,

Versieden und Eindampfen aller Arten von Fluͤssigkeiten.

Tafeln