| Titel: | Verbesserungen an dem Jacquard-Stuhle und an den Maschinen zur Fabrication von Shawls und gemusterten Zeugen, worauf sich James Morison, Fabrikant von Paisley in Nordengland, am 8. März 1836 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 65, Jahrgang 1837, Nr. V., S. 14 |

| Download: | XML |

V.

Verbesserungen an dem Jacquard-Stuhle und an den Maschinen zur Fabrication von Shawls und

gemusterten Zeugen, worauf sich James Morison, Fabrikant von Paisley in Nordengland, am

8. Maͤrz 1836 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. April

1837, S. 253.

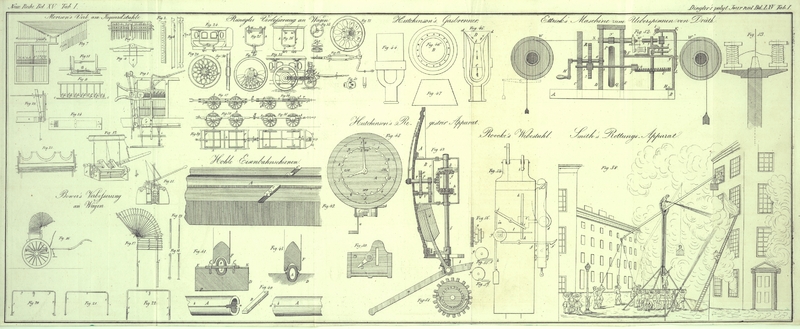

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Morison's verbesserte Jacquard-Stuhl.

Meine Erfindungen und Verbesserungen betreffen den Jacquard'schen Webstuhl, die sogenannte zehnbuͤchsige Lade (ten-box-lay) und die Einlaß- und

Ausschlag-Apparate (reading and stamping or cutting

machines), deren man sich bei der Verfertigung von Shawls und anderen

gemusterten Zeugen bedient. Ich finde es nicht fuͤr noͤthig bei der

Beschreibung meiner Verbesserungen auf alle einzelnen Theile der eben genannten

mechanischen Vorrichtungen einzugehen, da ich annehmen muß, daß dieselben in ihrem

bisherigen Zustande ohnedieß jedem Sachverstaͤndigen bekannt sind.

Fig. 1 gibt

eine seitliche Ansicht eines Theiles des Musterapparates eines Jacquard-Stuhles und seines Geschirres; sie zeigt ferner einen

Durchschnitt der sogenannten Luͤpfstange, die man wohl auch den Griff nennt,

und der Luͤpfblaͤtter, auch Messer (lifting

blades) genannt, woraus meine verbesserte Anordnung der senkrechten

Draͤhte und die Art und Weise die Luͤpfblaͤtter in Bewegung zu

sezen, hervorgehen wird. A, A, A ist das Gestell; B die Luͤpfstange mit einem Durchschnitte der

abwechselnd verschiedenen Luͤpfblaͤtter a, a,

a und b, b, b. Die Luͤpfdraͤhte,

von denen aus Schnuͤre an das Geschirr herablaufen, sind mit c, c, c bezeichnet. 1 sind die Bleie, 2 die Ringelchen

(mails). 3 ist das Lochbrett und 4 der Knoten, der

aus zwei Schnuͤren geschlungen wird, nachdem dieselben durch das Lochbrett

gelaufen sind. Man nimmt eine Schnur des ersten und eine des zweiten Knotens und

befestigt sie beide an der von dem ersten Luͤpfdrahte herbeifuͤhrenden

Schnur; eben so befestigt man eine Schnur des zweiten und eine des dritten Knotens

an dem zweiten Luͤpfdrahte u.s.f. bis das ganze Geschirr vollendet ist. Diese

Methode die Luͤpfstangen in Bewegung zu sezen und die

Luͤpfdraͤhte anzuordnen, ist nur auf Geschirre, welche nach der

erwaͤhnten, den Webern wohl bekannten Art aufgezogen sind, anwendbar; dagegen

eignen sich die uͤbrigen Theile meiner Erfindungen fuͤr alle Arten von

Jacquard-Stuͤhlen. d, d, d sind die horizontalen Nadeln, auch

Stoͤßel genannt, welche auf die Pappblaͤtter druͤken, und von

denen jede zwei Luͤpfdraͤhte c, c

fuͤhrt. Die Luͤpfblaͤtter a, a

werden auf die weiter unten zu beschreibende Weise vorwaͤrts bewegt, damit

sie die Haken der Luͤpfdraͤhte erfassen, waͤhrend die

Blaͤtter b, b zuruͤkgezogen werden. Wenn

hiedurch eine Reihe von Pappblaͤttern oder Farben eingearbeitet worden ist,

so werden die Luͤpfblaͤtter a, a

zuruͤkgezogen, und die Luͤpfblaͤtter b,

b dafuͤr vorwaͤrts bewegt, wodurch eine andere Reihe von

Farben verarbeitet wird; u.s.f.

Fig. 2 ist ein

duͤnnes, in etwas groͤßerem Maaßstabe gezeichnetes Eisen, welches das

eine Ende der Luͤpfblaͤtter zu tragen hat, und in welches

Loͤcher geschnitten sind, damit der Kopf der Luͤpfblaͤtter in

der erforderlichen Ausdehnung durch sie vor- und ruͤkwaͤrts

bewegt werden kann.

In Fig. 3 sieht

man zwei der erwaͤhnten Luͤpfblaͤtter in etwas groͤßerem

Maaßstabe; sie sind, wie man sieht, mit einem Ausschnitte versehen, worin sich die

Schiebstange frei bewegen kann.

Fig. 4 zeigt

eine Luͤpfstange mit den kleinen, in ihrem unteren Rande angebrachten

Einschnitten. Fuͤr jedes der beiden Enden der Luͤpfblaͤtter

sind zwei solche Stangen erforderlich: naͤmlich eine um jedes abwechselnde

Blatt zuruͤkzuziehen, und eine um es vorwaͤrts zu bewegen.

Fig. 5 ist ein

Grundriß eines Theiles der Luͤpfstange mit den Luͤpfblaͤttern,

den Schiebstangen und der Rolle, welche dieselben in Bewegung sezt.

Fig. 6 ist ein

flaches Stuͤk Holz, welches auf dem die Luͤpfdraͤhte tragenden

Brette ruht, und welches sich bei e um einen Zapfen

dreht. An dem oberen Theile dieses Holzes befinden sich zwei eiserne Zungen, welche, wenn die

Luͤpfstange herabsinkt, zwischen den Luͤpfblaͤttern

emporsteigen. Eine dieser Zungen trifft auf ein kleines Eisen, welches aus einer

unmittelbar uͤber den Schiebstangen angebrachten Rolle, an der die

Schiebstangen befestigt sind, hervorragt. Dieses flache Stuͤk Holz wird durch

eine der horizontalen, auf die Pappblaͤtter druͤkenden Nadeln in

Bewegung gesezt, so daß, wenn die Nadel in eines der Loͤcher des Pappblattes

dringt, eine der Zungen auf den an der Rolle befindlichen Vorsprung trifft. Findet

die Nadel hingegen kein Loch in dem Pappblatte, so wird sie zuruͤkgetrieben,

wo dann die andere Zunge die Rolle in entgegengesezter Richtung umtreibt, indem sie

auf einen an der anderen Seite der Rolle befindlichen Vorsprung trifft. Es ergibt

sich aus der in Fig.

1 bemerkbaren Anordnung der Luͤpfdraͤhte, daß mit zwei

Luͤpfstangen, an denen die Blaͤtter oder Messer auf die aus Fig. 9

ersichtliche Weise fixirt sind, dasselbe erreicht werden kann, wie mit einer

Luͤpfstange und den auf die beschriebene Weise daran angebrachten

Luͤpfblaͤttern. a, a, a sind an dieser

Figur die Luͤpfblaͤtter der einen Luͤpfstange C, C: b, b, b jene der anderen D,

D. Die Stange C, C kann innerhalb der

Blaͤtter b, b, b so hoch gehoben werden, daß der

Einschuß durchgehen kann, und die Stange D, D wird in

Bewegung gesezt, waͤhrend die Stange C, C

stationaͤr bleibt.Diese Figur

6 fehlt in dem Originale. Die Beschreibung allein duͤrfte

diesen Mangel kaum ersezen.A. d. R.

In Fig. 7 sieht

man dasselbe, wie in Fig. 1, auch ist der Betrieb aller dieser Theile derselbe, mit dem

Unterschiede jedoch, daß hier anstatt der in Fig. 1 dargestellten

Luͤpfdraͤhte die Knotenschnuͤre c,

c, und anstatt der Luͤpfblaͤtter die Kaͤmme a, a und b, b in Anwendung

gebracht sind. Es ist uͤbrigens bekannt, daß sowohl die Knotenschnuͤre

als die Kaͤmme den Jacquard-Maschinen

zukommen.

Fig. 8 zeigt

einen der Kaͤmme mit seinen Zaͤhnen in etwas groͤßerem

Maaßstabe. An dessen Ruͤken befindet sich ein Stuͤk verzinnten

Drahtes, damit die Knoten leichter in die Zaͤhne des Kammes hineingleiten,

wenn die Luͤpfstange herabsinkt.

Wenn eine Pappblaͤtter- oder Farbenreihe zwei Mal benuzt werden soll,

so bediene ich mich folgender Methode um sie zuruͤkzufuͤhren. In Fig. 1 sieht

man bei e eine Rolle, an der oben und unten ein Theil

weggeschnitten ist, und auf der die Faͤnger f, f,

welche den Cylinder oder Wendelbaum umtreiben, ruhen. g

ist eine andere Rolle, an der gleichfalls ein Theil weggeschnitten ist, damit der

Hebel h darauf ruhen kann. Dieser Hebel h steht durch ein Stuͤk Draht i mit einem in der Rolle e

angebrachten Stifte in Verbindung.

Die an der Rolle g befestigte Schnur j laͤuft an eine kleine an dem Tritte befindliche

Zunge k herab; an dieselbe Zunge laͤuft auch eine

Schnur von dem Hammer, der den Cylinder quadrirt, und zwar uͤber die Rolle

v. Wenn der Tritt und die Zunge herabgedruͤkt

werden, so heben sie den Hammer empor, der Cylinder wird also von den

Faͤngern befreit, so daß die Pappblaͤtter durch das spaͤter zu

beschreibende Gewicht z wieder

zuruͤkgefuͤhrt werden, und daß der Weber dieselben Farben ein zweites

Mal wiederholen kann. m ist ein an der

Luͤpfstange befestigtes flaches Eisen, in welches Zaͤhne geschnitten

sind, die auf Stifte wirken, welche in die Rolle g

eingelassen sind, damit auf diese Weise die Rolle wieder an ihre fruͤhere

Stelle zuruͤkgefuͤhrt wird.

Fig. 10 zeigt

einen Theil des Cylinders oder Wendelbaumes von der Fronte; er ist an dem Ende

stielrund abgedreht, und an diesem Ende befindet sich ein messingener Halsring, in

dessen Seite ein Zapfen, welcher in ein in dem vierkantigen Theile des Wendelbaumes

befindliches Loch einpaßt, eingelassen ist. Der messingene Halsring wird von dem

aufrechten Hebel p gefuͤhrt, und dieser Hebel

bewegt sich mittelst Schnuͤren, die um die Rollen t und v laufen, um den Zapfen q, so daß, wenn die Schnur auf die weiter unten zu

beschreibende Weise angezogen wird, der Halsring von dem vierekigen Theile des

Wendelbaumes weggezogen wird, und daß dieser frei und ohne den Halsring mit sich zu

nehmen umlaͤuft. Wird dagegen die Schnur w

angezogen, so wird der Halsring gegen den vierkantigen Theil des Wendelbaumes

angezogen; der an ihm befindliche Zapfen dringt dann in den Cylinder ein, und hebt

das Gewicht z empor bis alle Farben bis auf die lezte

der Reihe gewebt sind. Wenn dann der Weber die Zunge und den Tritt k fuͤr das lezte Pappblatt herabsenkt, so

verlassen der Hammer und die Faͤnger den Wendelbaum, worauf das Gewicht z herabsinkt, und die Pappblaͤtter wieder bis zum

ersten zuruͤkfuͤhrt. Das Gewicht z ist mit

Schnuͤren am Scheitel des messingenen Halsringes aufgehaͤngt, wobei

das eine Ende an die eine und das andere an die andere Seite laͤuft, und

wobei beide durch das Gewicht z gefuͤhrt und an

zwei kleinen Kugeln, auf denen das Gewicht ruht, festgemacht sind; so daß, nach

welcher Richtung sich der Halsring auch umdrehen mag, das Gewicht emporsteigt, und

den Wendelbaum wieder in dieselbe Stellung zuruͤkbringt. Die um die Rolle v laufenden Schnuͤre s und w sind an der Rolle C

Fig. 1

befestigt, und diese Rolle wird durch die Einwirkung der beiden ausgekerbten Stangen

D und E in Bewegung

gesezt. Leztere sind durch eine uͤber die Rolle F

laufende Schnur miteinander verbunden; die Stange D ist

an dem ersten und dritten, die Stange E hingegen an dem zweiten und

vierten Drukblatte befestigt. Druͤkt der Weber die erstere D herab, so wird der Halsring von dem vierkantigen

Theile des Wendelbaumes entfernt; druͤkt er hingegen die leztere E herab, so wird er an denselben gebracht. Ueber Fig. 7 sieht

man einen Rahmen mit Gegengewichten, den ich nunmehr beschreiben will, so wie auch

die Art und Weise, auf welche er an dem Jacquard-Geschirre anzubringen ist, wobei ich im Voraus nur bemerke,

daß sich diese Beschreibung hauptsaͤchlich auf solche Geschirre bezieht, an

denen man Knotenschnuͤre anstatt der Luͤpfdraͤhte angewendet

hat. A, A ist ein Rahmen, welcher oben auf dem Jacquard-Stuhle auf einem Stuͤk Holz ruht.

Die Knoten 1, 1, 1, 1 ruhen oben auf dem Brette, an dem das ganze Geschirr

aufgehaͤngt ist; an ihnen muͤssen die Enden der Schnuͤre 2, 2,

2, 2, die durch das Brett 3, 3 und uͤber die Rollen 4, 4, 4, 4 laufen, und an

denen die Gewichte 5, 5, 5, 5 aufgehaͤngt sind, befestigt werden. Das Brett

3, 3 ist an beiden Enden durch Stangen an der Luͤpfstange festgemacht; es

kommt, wenn die Luͤpfstange herabgesenkt ist, auf die Knoten 1, 1 zu liegen.

Wenn die Luͤpfstange emporgehoben wird, so werden, welche Schnuͤre

auch mit ihr emporsteigen moͤgen, die entsprechenden Gewichte 5, 5, 5, 5

herabsinken, wodurch fuͤr den Arbeiter das Gewicht des Geschirres bedeutend

erleichtert wird. Es versteht sich, daß die Gewichte 5, 5, 5, 5 leichter seyn

muͤssen, als die an das Geschirr gehaͤngten; das Verhaͤltniß

zwischen beiden haͤngt von der Anordnung des lezteren ab.

Fig. 11 zeigt

soviel von jener Art Lade, die man in England die Ten-box lay zu nennen pflegt, als noͤthig ist, um die

Befestigung der Farbschnuͤre in derselben anschaulich zu machen. Diese

Schnuͤre laufen fuͤr jedes entsprechende Pappblatt durch ein Loch,

welches sich in einem flachen Stuͤk Eisen befindet, und welches mit einer

Kerbe versehen ist, in der sich ein an der Schnur befindlicher Knoten fangen kann.

Sie laufen dann durch eine der horizontalen Nadeln an einen Hebel empor, der sich

uͤber eine Seite der Lade erstrekt. Die Enden dieser Hebel sind an kleinen

vierseitigen Zapfen 1, welche an den kleinen Rollen 2 angebracht sind, festgemacht.

Diese Rollen befinden sich an der oberen Latte der Lade; ein Theil derselben ist

weggeschnitten, und auf diesem Theile ruht die Schiebstange 3. Die Schnuͤre,

welche die Faͤnger, die die Buͤchsen der Lade festhalten, anziehen,

sind an einem Zapfen befestigt, welcher oben auf der Schiebstange ruht. Sie bewegen

sich nicht horizontal mit dieser, obschon sie von ihr emporgehoben werden, so daß,

wenn die Rolle zur Haͤlfte umgetrieben wird, sie die Schiebstange

luͤpft, wo dann die an den Faͤngern befestigte Schnur angezogen wird,

und wo dann die

Faͤnger aus der Zahnstange, welche sich am Ruͤken der Buͤchsen

befindet, befreit werden. Die Schiebstange ist an dem Griffe, womit die

Buͤchsen emporgehoben oder herabgesenkt werden, befestigt. Der Theil, womit

sie auf den Rollen ruht, ist einen Zoll breit, waͤhrend sie im Uebrigen nur

einen halben Zoll Breite hat. Wenn die erste Rolle umgedreht wird, so hebt sie die

Schiebstange, die die Faͤnger von den Buͤchsen befreit, empor. Der

Arbeiter bewegt dann den Griff nach Vorwaͤrts, wodurch bewirkt wird, daß der

breite Theil der Schiebstange auf die naͤchste Rolle faͤllt, und daß

die Faͤnger die Buͤchsen wieder erfassen so daß also, welche Rolle

oder Farbschnur waͤhrend des Voruͤbergehens des breiten Theiles der

Schiebstange angezogen werden mag, diese herabfaͤllt, damit die

Faͤnger die Buͤchsen gehoͤrig an Ort und Stelle erhalten. Der

Hebel 4, welcher sich um seinen Stuͤzpunkt dreht, ist an dem Griffe der

Schiebstange befestigt; er hilft also, wenn der Arbeiter auf ihn druͤkt, mit

zur Befreiung der Faͤnger von der Schiebstange, und zwar, indem er auf einen

Zapfen druͤkt, welcher oben auf der Schiebstange ruht.

Fig. 12 zeigt

einen Einles- und Ausschlag-Apparat von der Fronte. Man bemerkt hier

in dem Gestelle B, B, B. die Platten 2, 3, 4 und 5,

welche auf dieselbe Weise ausgebohrt sind, wie dieß an den Maschinen, deren man sich

zum Ausschneiden der Pappblaͤtter bedient, gewoͤhnlich der Fall zu

seyn pflegt. a ist der starke Balken, der sich zu beiden

Seiten des Gestelles in Anwellen dreht, und der mit zwei starken Armen b, b ausgestattet ist. c ist

ein zweiter starker Balken, der den beiden eben erwaͤhnten Armen

gegenuͤber zwei Knaͤufe d, d

traͤgt, und der sich an der hinteren Seite des Gestelles gleichfalls in

Anwellen dreht. An dem einen Ende dieses lezteren Balkens ist der lange Hebel e angebracht. Zu beiden Seiten des Gestelles bewegen

sich an Zapfen die beiden Faͤnger f, f, deren

obere Enden durch eine kleine Stange g miteinander in

Verbindung stehen; zwei diesen aͤhnliche Faͤnger sind hinter den

Platten des Gestelles angebracht. h stellt einen

Ausschlagbunzen vor, der gegen das untere Ende hin etwas duͤnner

zulaͤuft, und der auch mit einer kleinen Krause, womit er in den Platten

erhalten wird, versehen ist. 2 und 3 sind Platten, welche fuͤr die Bunzen

ausgebohrt sind, und von denen die untere 2 an der oberen Flaͤche beinahe

einen Viertelzoll tief ausgehoͤhlt ist, damit sich die Krause der Bunzen

waͤhrend des Ausschlagens der Pappblaͤtter auf und nieder bewegen

kann. Die Bunzen werden in die untere Platte 2 gebracht, auf die dann die Platte 3

genietet wird. 4 ist eine andere Platte, durch welche die Bunzen gleichfalls gehen,

und womit die Pappblaͤtter nach dem Ausschlagen entfernt werden. 5 ist die

Ausschneidplatte von beilaͤufig 1 1/2 Zoll Dike, auf deren oberer

Flaͤche sich in der Mitte eine Aushoͤhlung befindet, welche an dem

einen Ende gegen 1/4 Zoll tief ist, waͤhrend deren Tiefe gegen das andere

Ende hin allmaͤhlich bis auf 3/4 Zoll zunimmt, damit die Pappschnizel

herausgeschafft und entfernt werden koͤnnen. 6 ist eine Eisenstange mit zwei

Vorspruͤngen, auf die die Arme b, b zu ruhen

kommen.

Fig. 13 zeigt

die Platten 2, 3, 4 und 5 so wie auch die Stange 6 in etwas groͤßerem

Maaßstabe. An einem oberhalb angebrachten Baume sind zwei Draͤhte 7, 7

aufgehaͤngt, welche saͤmmtliche Platten tragen. Die Platten 2 und 3

sind beilaͤufig einen Viertelzoll unter der Platte 4 aufgehaͤngt; und

leztere ist beilaͤufig anderthalb Zoll unter der Platte 5 aufgehaͤngt,

so daß Raum genug gestattet ist, um das Pappblatt zum Behufe des Ausschlagens auf

die Platte 4 zu legen.

Fig. 14 ist

eine duͤnne Platte, welche so ausgebohrt ist, daß sie mit den anderen bereits

erwaͤhnten Platten correspondirt. Diese wird auf ein flaches Stuͤk

Eisen genietet, und in ihr wird das Muster dadurch angebracht, daß man die

entsprechenden Loͤcher mit kleinen Eisen ausfuͤllt. Man legt sie dann

unter die anderen Platten der Maschine, und senkt diese saͤmmtlich zugleich

mit der Stange 6 auf sie herab, so daß die Arme b, b

unter die Knaͤufe d, d, d herabfallen. Wenn der

Arbeiter hierauf auf den Hebel e druͤkt, so

werden die Knaͤufe d, d auf die Arme b, b wirken, und dadurch die Ausschneidplatte 5 gegen

jene Bunzen druͤken, die auf den kleinen in die Loͤcher der

unterliegenden Platte gestekten Eisen ruhen, waͤhrend die uͤbrigen

Bunzen in die nicht ausgefuͤllten Loͤcher eindringen. Und wenn der

Arbeiter endlich den Hebel e in einen eisernen Haken

emporhebt, der an dem einen Ende des Baumes aufgehaͤngt ist, und den Haken

mittelst des Hebels e herabdruͤkt, so werden

saͤmmtliche Platten, mit Ausnahme von 2 und 3, emporgehoben; denn leztere

werden von den Faͤngern f, f niedergehalten, bis

das Pappblatt von den Ausschlagbunzen befreit ist, wo dann die Faͤnger frei

gemacht, die Platten emporgehoben werden und die Platte Fig. 14 herausgenommen

wird, damit man sogleich wieder eine andere Platte an Ort und Stelle bringen, und

das Ausschlagen neuerdings vollbringen kann.

Fig. 15 gibt

eine Endansicht der Ausschlagmaschine und der Platten, deren ich mich bediene. Man

sieht hier bei 8 eine kleine an der Platte 4, auf die das auszuschlagende Pappblatt

zu liegen kommt, angebrachte Feder, welche, wenn die Platten herabgesenkt werden,

die Platte 4 gegen die Ausschneidplatte 5 empordruͤkt. Wenn man mehrere

Platten von der in Fig. 14 ersichtlichen Art zur Hand hat, so kann ein Arbeiter fuͤr mehrere Einleser

ausschlagen. Ich beschraͤnke mich uͤbrigens nicht lediglich auf den

hier beschriebenen Apparat, da derselbe mit Beibehaltung des Principes mannigfacher

Veraͤnderungen faͤhig ist. Eben so wenig nehme ich aber auch alle

angedeuteten einzelnen Theile als weine Erfindung in Anspruch, indem viele derselben

schon fruͤher an den Jacquard'schen und

Ausschlagmaschinen in Anwendung kamen.

Mein Patent gruͤndet sich auf die hier beschriebene Anordnung der

Luͤpfdraͤhte und auf die Betriebsweise der Luͤpfblaͤtter

oder Kaͤmme an dem Jacquard-Stuhle, auf das

Zuruͤkfuͤhren der Pappblaͤtter, um sich derselben auch ein

zweites Mal wieder bedienen zu koͤnnen; auf die Gegengewichte, womit

fuͤr den Weber das Gewicht der Geschirre vermindert wird; auf die Anbringung

der Farbschnuͤre an der Lade, damit die Farben in den verschiedenen

Buͤchsen der Lade mit den Farben, welche die Pappblaͤtter

repraͤsentiren, in Einklang kommen, und auf das Einlesen und Ausschlagen der

Muster auf den Pappblaͤttern nach der in Obigem beschriebenen Methode.

Tafeln