| Titel: | Verbesserungen an den Apparaten zum Fortschaffen von Gütern und Reisenden zu Land und zu Wasser, welche zum Theil auch auf gewöhnliche Dampfmaschinen und andere Dampfapparate anwendbar sind, und woraus sich William Church von Heywood House, in der Grafschaft Warwick, am 16. März 1835 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 65, Jahrgang 1837, Nr. XXV., S. 92 |

| Download: | XML |

XXV.

Verbesserungen an den Apparaten zum Fortschaffen

von Guͤtern und Reisenden zu Land und zu Wasser, welche zum Theil auch auf

gewoͤhnliche Dampfmaschinen und andere Dampfapparate anwendbar sind, und woraus

sich William Church von

Heywood House, in der Grafschaft Warwick, am 16. Maͤrz 1835 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Februar und

Maͤrz 1837.

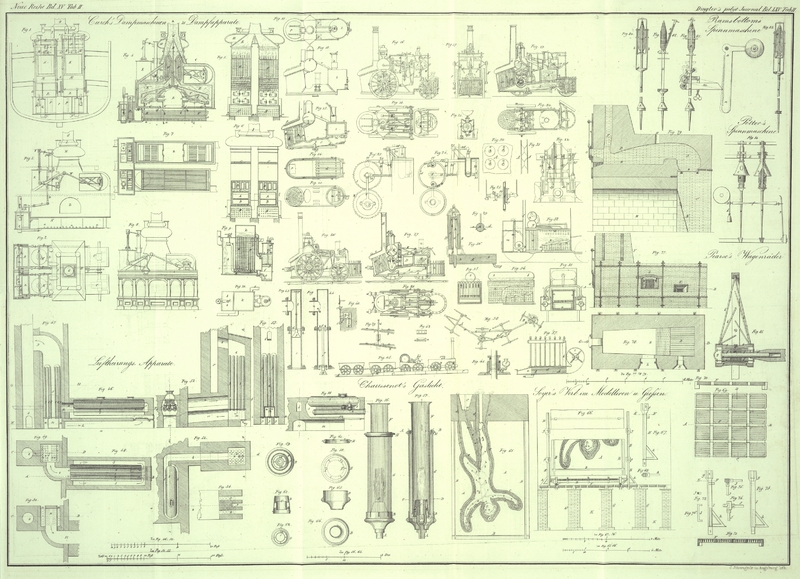

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Church's Verbesserungen an den Dampfmaschinen fuͤr

Dampfboote und Dampfwagen.

Nach den Angaben des Patenttraͤgers bestehen seine unter obigem Patente

begriffenen Erfindungen in gewissen Zusaͤzen und Modificationen an den

Dampfapparaten und Maschinerien, auf welche ihm unterm 29. Novbr. 1830, 9. Febr.

1832, und 7. Sept. 1833 Patente ertheilt wurden.Man kann diese drei Patente, deren Einsicht zur vollkommenen

Verstaͤndigung und Wuͤrdigung der neueren Erfindungen des

Patenttraͤgers beinahe unumgaͤnglich nothwendig ist, im Polyt.

Journal Bd. XLIII. S. 1, Bd. XLIX. S. 161, und Bd. LIII. S. 90 nachlesen. Nach dem

Urtheile des London Journal soll Hr. Church durch die weitere Entwikelung, die er

nunmehr seinen Erfindungen gegeben, mehr zur Verbesserung der Dampfmaschinen

beigetragen haben, als seit dem unsterblichen Watt geschehen ist.A. d. R. Sie erstreken sich uͤber den ganzen Bau und die innere Anordnung der

Apparate, diese moͤgen zur See oder auf Fluͤssen, oder als

Locomotivmaschinen oder als stationaͤre Maschinen benuzt werden. Man kann sie

unter folgenden Abschnitten zusammenfassen.

Sie betreffen naͤmlich: 1) einen eigenthuͤmlichen Bau der Kessel, der

Oefen, der Condensatoren oder Verdichter, und der arbeitenden Theile der Maschinen

der Dampfboote, wodurch Raum, Gewicht und Brennmaterial erspart werden soll. 2) eine

verbesserte Methode an jeder Condensations, Dampfmaschine, die Verdichtung des

austretenden Dampfes durch destillirtes Wasser zu bewirken; indem das durch die

Verdichtung gewonnene Wasser wieder in den Kessel zuruͤkgefuͤhrt wird.

Wegen der Reinheit dieses Wassers werden sich in den Kesseln weder

Bodensaͤze, noch Incrustationen bilden, und hieraus wird folgen, daß die

Kessel durch das Feuer weniger Schaden leiden. 3) eine eigene Einrichtung der Kessel

und Maschinen fuͤr Dampfwagen, welche auf Landstraßen zu laufen haben, die

aber mit einigen unbedeutenden Abaͤnderungen auch fuͤr Eisenbahnen

anwendbar sind. 4) in einem verbesserten, große Staͤrke mit großer

Leichtigkeit verbindenden Baue des Gestelles und des Kessels fuͤr

Locomotivmaschinen. 5) in einer neuen Methode den aus den Hochdrukdampfmaschinen austretenden Dampf

mittelst atmosphaͤrischer Luft zu verdichten. 6) in einer

eigenthuͤmlichen Verbindung der Locomotivmaschine mit Wagen, welche auf

Landstraßen fortgeschafft werden sollen. 7) in Verbesserungen an den Raͤdern

fuͤr Locomotivmaschinen. 8) in einer verbesserten Methode den Kolben und die

Kolbenstangen der Dampfmaschinen schluͤpfrig zu erhalten. 9) In einer als

Sicherheitsventil zu gebrauchenden Methode das Feuer in den Dampfmaschinen

auszuloͤschen. 10) endlich in Vorrichtungen, welche an den Landstraßen und

Eisenbahnen angebracht werden sollen, um das Hinansteigen der Dampfwagen

uͤber schiefe Flaͤchen zu erleichtern.

Was die unter dem ersten Abschnitte begriffene eigenthuͤmliche Anordnung der

Kessel, Oefen und arbeitenden Theile eines Dampfbootes angeht, so soll durch sie

moͤglichst an Raum gespart und dabei doch allen Theilen ein mit der Kraft der

Maschine im Verhaͤltnisse stehender Spielraum gestattet werden. Zugleich soll

aber auch Leichtigkeit mit großer Staͤrke und einer großen

Heizoberflaͤche verbunden seyn. Die Kessel koͤnnen, wenn ihrer

aͤußeren Platte eine außergewoͤhnliche Dike gegeben wird, als Gestell

fuͤr die Maschine dienen; oder auch das Gestell kann den Kessel auf die

spaͤter zu beschreibende Weise umgeben. Die Abbildungen werden dieß

anschaulich machen.

Fig. 1 ist ein

Frontaufriß der Maschine zugleich mit einem Querdurchschnitte durch die Zimmerung

eines Bootes. Fig.

2 ist ein Grundriß oder eine horizontale Ansicht. Fig. 3 gibt einen

seitlichen Aufriß. Fig. 4 zeigt einen senkrechten Laͤngendurchschnitt durch die

Kessel, Oefen, Feuerzuͤge und Verdichter. Fig. 5 ist ein senkrechter

Durchschnitt durch ebendiese Theile nach der durch Punkte angedeuteten Linie a, b in Fig. 4 genommen. Fig. 6 ist ein

aͤhnlicher Durchschnitt nach der punktirten Linie c,

d genommen. Fig. 7 endlich ist ein horizontaler Durchschnitt durch den Verdichter und

Abkuͤhler der einen und den Ofen der anderen Maschine, und zwar nach der in

Fig. 6

angedeuteten Linie e, f.

In allen diesen Figuren sind der Ofen oder die Feuerstelle mit A; das Aschenloch mit B; die verschiedenen

Wasserkammern des Kessels mit C, C; die Bruͤke

des Ofens mit D; die Feuerzuͤge, welche in die

roͤhrenfoͤrmigen, durch die Hauptwasserkammern laufenden und in den

Schornstein G sich oͤffnenden Feuerzuͤge

F fuͤhren, mit E;

die Dampfkammern mit H, H bezeichnet. Man sieht, daß

jede Maschine zwei Kessel, und jeder Kessel zwei von einander getrennte Dampfkammern

hat, die durch die Dampfroͤhren I, I, von denen

die Inductionsroͤhren an die Ventilbuͤchsen herabfuͤhren,

verbunden sind. Es erhellt ferner aber auch, daß jeder Kessel seinen eigenen Ofen

und seine

Feuerzuͤge hat, welche sich in den Schornstein oͤffnen. Die mit K, K bezeichneten Cylinder der Maschinen erhalten den

Dampf durch die Ventilbuͤchsen L, L. M sind die

fuͤr den austretenden Dampf bestimmten Canaͤle, welche vorne an dem

Kessel in die in zwei Theile getheilten Kuͤhlroͤhren

herabfuͤhren. In dem oberen dieser Theile stroͤmt der Dampf in einer,

in dem unteren hingegen in der entgegengesezten Richtung, um durch den Canal O in den Verdichter P, P zu

gelangen, und daselbst, wie spaͤter gezeigt werden soll, mit einem Strahle

kalten destillirten Wassers in Beruͤhrung zu gerathen. Die Luftpumpe ist mit

Q, die zum Abkuͤhlen des destillirten Wassers

bestimmte Kuͤhlkammer mit R bezeichnet. Die

Kolbenstangen S, S sind durch die Querhaͤupter

T, T mit den Stangen U,

U verbunden, die selbst wieder an die geknieten Hebel V, V gefuͤgt sind. Leztere, welche an einer

starken, in Zapfenlagern, die an dem Kessel fixirt sind, laufenden Welle aufgezogen

sind, sind durch die Stangen und Querhaͤupter W,

W mit dem Kniehebel X verbunden, der auf

gewoͤhnliche Weise an der Welle Y des Ruderrades

aufgezogen ist. Leztere Welle laͤuft in Anwellen, die an dem Kessel

festgemacht sind. Z ist der Raum fuͤr den

Heizer.

Die zur Unterhaltung der Verbrennung im Ofen dienende Luft wird, indem sie durch die

in dem aͤußeren Gehaͤuse oder Mantel der Kuͤhlkammern

befindlichen Oeffnungen a, a, a stroͤmt, und

indem sie zwischen den Dampfroͤhren N, N

circulirt, erhizt, waͤhrend sie zugleich auch die Temperatur des

ausstroͤmenden Dampfes vermindert. Sie gelangt dann von hier aus durch die

Oeffnung b, b in das Aschenloch, welches sich unter den

Roststangen c, c befindet, und mit den Thuͤrchen

d, d verschlossen ist. Auf diese Weise wird also

eine bedeutende Menge Waͤrme, die sonst verloren gehen wuͤrde, wieder

an die Kessel zuruͤkgegeben.

Obschon es der Patenttraͤger am geeignetsten fand, die

Luftkuͤhlroͤhren in horizontalen Reihen anzubringen, so

beschraͤnkt er sich doch nicht auf diese Stellung allein; sondern er

behaͤlt sich's vor, ihnen in gewissen Faͤllen eine senkrechte Richtung

zu geben. Er beschraͤnkt sich ferner durchaus auf keine bestimmte Gestalt der

Roͤhren oder Canaͤle, die den austretenden Dampf zu leiten haben;

sondern er bedient sich jeder Form, bei der die groͤßte Oberflaͤche

dem Luftstrome ausgesezt wird.

Das Thuͤrchen e, e dient zum Anschuͤren des

Feuers. f, f zeigt die Lage, in der sich das frische

Brennmaterial befindet; es wird auf den kleinen schief geneigten Roststangen zum

Theil entzuͤndet, um dann auf die Hauptroststangen in dem Ofen A Hinabzugelangen. Der durch die Entzuͤndung der

Steinkohlen auf den schraͤgen Roststangen

f emporsteigende Rauch und Dunst stroͤmt in den

Ofen herab, und wird daselbst bei seinem Durchgange uͤber und durch das

entzuͤndete Brennmaterial verzehrt. Die Feuerzuͤge koͤnnen

vermittelst der am Ruͤken des Aschenloches angebrachten Thuͤrchen g, g gereinigt werden; die Thuͤrchen h, h und i, i dagegen dienen

zur Reinigung der roͤhrenfoͤrmigen Feuerzuͤge, wenn eine solche

erfordert wird.

Der Kolben der Luftpumpe Q wird folgender Maßen in

Bewegung gesezt. Die Stangen k, k sind einerseits an den

Krummhebeln V, andererseits aber an dem Ende der Hebel

l, l befestigt, welche ihre Stuͤzpunkte in

Zapfen haben, die in die Seitenwaͤnde des Kessels eingelassen sind. Die

anderen Enden dieser Hebel l, l stehen durch

Gelenkstuͤke m, m mit den Querhaͤuptern

n, n, an denen die Kolbenstange der Luftpumpe

festgemacht ist, in Verbindung. Die Querhaͤupter werden bei ihrer Auf-

und Niederbewegung durch die an ihren Enden befindlichen Reibungsrollen zwischen den

parallelen Fuͤhrern o, o geleitet; leztere selbst

sind an den Staͤben sinn, welche quer uͤber den

Kaltwasserbehaͤlter p, p, worin die Verdichter,

Luftpumpen und Refrigeratoren untergebracht sind, laufen. Die zur Speisung der

Kessel mit Wasser dienenden Pumpen lassen sich so anbringen, daß sie gleichfalls

durch das Querhaupt n, n oder auch auf andere geeignete

Weise in Bewegung gesezt werden koͤnnen; sie schoͤpfen ihren Bedarf

aus dem Heißwasserbehaͤlter der Luftpumpe Q.

Die Kolbenstangen der Maschinen wurden durch die mit dem Querhaupte verbundene

Parallelbewegung q, q gefuͤhrt, und die

Dampfventile koͤnnen auf irgend eine entsprechende Methode in

Thaͤtigkeit versezt werden. Hier erhalten sie beispielsweise ihre Bewegung

durch ein an der Welle des Ruderrades angebrachtes Excentricum u; die Fortpflanzung der Bewegung an die Welle w geschieht durch die Stange v.

Der Canal y dient zum Uebergange des destillirten Wassers

aus dem Verdichter in den Heißwasserbehaͤlter der Luftpumpe; und z ist die Roͤhre, durch die es aus der Pumpe in

die luftdichte Kammer des Refrigerators gelangt, von wo aus es in die in dem

Verdichter angebrachte Einsprizroͤhre emporsteigt. Es versteht sich von

selbst, daß die Maschine, die Kessel, die Verdichter und uͤbrigen Theile auf

geeignete Weise und mit gehoͤriger Festigkeit an dem Gebaͤlke des

Bootes fixirt werden muͤssen. Die Darstellung dieser Befestigungsmittel ward

jedoch in der Zeichnung nicht fuͤr noͤthig erachtet, theils weil sie

sich nach der Art des Fahrzeuges richten muͤssen, theils weil sie nicht mit

zu den Erfindungen des Patenttraͤgers gehoͤren. Saͤmmtliche

uͤber dem Verdeke befindliche Theile der Maschine, so wie auch die

Feuerzuͤge muͤssen mit einem Hause, welches eine verschiedene Form haben kann, umschlossen

seyn; doch muß an diesem Hause fuͤr die noͤthigen Thuͤrchen

gesorgt seyn, damit man die Maschine gehoͤrig reinigen und schmieren

kann.

Man wird aus dem Gesagten ersehen, daß saͤmmtliche Theile der Maschine mit

ihren Wellen und Anwellen auf dem Kessel angebracht sind, der also so zu sagen das

Gestell, auf dem die Maschine aufgerichtet ist, bildet. Sollte man jedoch

wuͤnschen, daß der Kessel und der Ofen von der Maschine unabhaͤngig

angebracht waͤre, so koͤnnte man die ganze Anordnung beibehalten, nur

mit dem Unterschiede, daß die Cylinder, die Wellen und die Anwellen an den Seilen

und Enden des Kessels in einem starken eisernen Gestelle ruhen muͤßten. Die

Grundlage des Cylinders der Maschine, so wie auch die Anwellen der Ruderradwelle

bestehen, wie Fig.

8 zeigt, in starken Querplatten oder Staͤben.

Aus Fig. 9 und

10

erhellt der zweite Theil der Erfindungen, der sich auf eine auf die Dampfboote

anwendbare Verbesserung in der Verdichtung bezieht; erstere Figur ist ein

Laͤngendurchschnitt senkrecht durch den Verdichter, die Luftpumpe und den

Refrigerator genommen; leztere zeigt dieselben Theile in einem Grundrisse. Der

verbrauchte Dampf geht aus der Maschine durch die Roͤhre a in die Verdichtungskammer b uͤber, in der er mit einem Strahle kalten, gewaltsam aus dem

sprizkopfaͤhnlichen Ende der Roͤhre c

ausgetriebenen Wassers in Beruͤhrung kommt, und hiedurch auf die

gewoͤhnliche Weise verdichtet wird. Das durch die Verdichtung erzeugte Wasser

gelangt zugleich mit Luft und Dunst aus dieser Kammer durch die Roͤhre d in den Heißwasserbehaͤlter e der Luftpumpe f, deren

Kolben auf irgend eine zwekdienliche Methode von der Maschine her in Bewegung gesezt

wird. So wie dieser Kolben emporsteigt, hebt er das heiße Wasser empor,

waͤhrend die Luft durch die am Scheitel der Pumpe angebrachte Oeffnung h entweicht. Das solcher Maßen emporgehobene Wasser wird

durch die Roͤhre i in das Luftgefaͤß k getrieben, in welchem es durch das Ventil l vermoͤge des Drukes der innerhalb der Kammer

befindlichen comprimirten Luft zuruͤkgehalten wird.

Damit die durch die Pumpe emporgehobene Luft von dem Wasser geschieden werde, und

nicht mit in das Luftgefaͤß k gelangen

koͤnne, ist folgende Vorrichtung angebracht, m

ist ein leicht gebauter Schwimmer, der mit dem von dem Kolben emporgehobenen Wasser

emporsteigt, und der durch ein Gelenkstuͤk mit dem kurzen Hebel n, der seinen Stuͤzpunkt an der inneren Seite der

Pumpe hat, in Verbindung steht. An diesem Hebel ist die Stange des Luftventiles o befestigt, welches, so wie der Schwimmer steigt, und

bevor noch der Kolben an

dem Ende seines Laufes angelangt ist, die Oeffnung k

luftdicht verschließt. Die dem gemaͤß uͤber dem Schwimmer in der Pumpe

zuruͤkbleibende Luft wird also durch die weitere Bewegung des Kolbens

comprimirt, bis ihr Druk die Spannkraft der in der Kammer k eingeschlossenen Luft uͤbersteigt, wo dann das Ventil l alsogleich nachgibt und das Wasser in die Kammer k getrieben wird. Von der Kammer k aus stroͤmt das Wasser durch die Kuͤhlroͤhren p, p, p oder durch andere geeignete Canaͤle in

die untere Kammer q herab, um dann von hier aus in die

oben erwaͤhnte Einsprizroͤhre c zu

gelangen. Das Wasser befindet sich also unter einem elastischen Druke, bis es an dem

sprizkopfaͤhnlichen Roͤhrenende ausgetrieben wird. Die

Kuͤhlroͤhren sind mit einem Kaltwasserbade, welches mittelst einer

Pumpe oder auch auf andere Art durch die Roͤhre r

mit Wasser versehen wird, umgeben. Das Wasser fließt, nachdem es zur

Abkuͤhlung gedient, bei der Roͤhre s

wieder aus. Solcher Maßen wird also das destillirte, durch die Roͤhren p aus der Kammer k herab

gelangende Wasser so weit abgekuͤhlt, daß es zur Erzeugung des

Kaltwasserstrahles benuzt werden kann. Die Kraft oder Gewalt dieses Strahles wird

durch den in der Kammer k Statt findenden Druk und durch

die Oeffnung des bei t angebrachten Hahnes bestimmt. Die

Bewegung des Kolbens nach Abwarts gestattet der in der Pumpe enthaltenen Luft sich

wieder auszudehnen, wo dann das Ventil l geschlossen und

das Wasser in der Kammer k zuruͤkgehalten werden

wird, waͤhrend sich zugleich auch das Ventil des Canales d schließt und bis zum naͤchsten Kolbenhube

geschlossen bleibt.

Es ist nicht durchaus noͤthig, daß die Kammer k,

so wie sie hier beschrieben wurde, ein geflossenes Luftgefaͤß bilde; indem

der Apparat, wenn gleich nicht eben so gut, so doch gleichfalls arbeiten

wuͤrde, wenn der Scheitel des Gefaͤßes k

offen waͤre.

Wir gehen nunmehr auf die in den dritten Abschnitt gehoͤrenden Erfindungen

uͤber; und zwar zuerst in so weit sie sich auf die Kessel jener Dampfwagen

beziehen, die auf den, gewoͤhnlichen Landstraßen zu laufen haben. Fig. 11 zeigt

dieselben in einer horizontalen Ansicht oder im Grundrisse; Fig. 12 ist ein

seitlicher Aufriß; Fig. 13 ein senkrecht genommener Laͤngendurchschnitt; Fig. 14 und

15 sind

horizontale Durchschnitte. Die verschiedenen Wasserkammern a,

a, a des Kessels umgeben die Feuerzuͤge des Ofens und die

Verkohlungskammer. b ist die Dampfkammer, an der die

Sicherheitsventile und der Dampfmanometer anzubringen sind; c der Ofen oder die Feuerstelle; d die

Roststangen, welche aus hohlen, mit Wasser gefuͤllten Roͤhren

bestehen, und die mit den queren Wasserkammern e und f in Verbindung gebracht sind. Die Deke des Heerdes ist

mit g bezeichnet;

h, h sind Feuerzuͤge, welche durch die

Hauptwasserkammer fuͤhren und in den Rauchfang i

ausmuͤnden. Die Speisung des Ofens mit Brennmaterial geschieht durch den

Trichter k, der mit doppelten Thuͤren

ausgestattet ist, und der sich in den Verkohkungsofen l

oͤffnet, in welchem die Steinkohle verkohkst und zum Theil entzuͤndet

wird. Die bei der Verkohkung erzeugte Flamme, der Rauch oder die Gase, welche sich

hiebei entwikeln, gelangen durch die Oeffnung m an das

in dem Ofen befindliche entzuͤndete Brennmaterial, so daß der Rauch auf

seinem Wege in den Rauchfang verzehrt oder verbrannt wird. Durch dieselbe Oeffnung

gelangt aber auch das verkohkste Brennmaterial zur Unterhaltung des Feuers auf dem

Heerde herab. Die Oeffnung n dient zur Speisung des

Kohksofens mit Luft, um dadurch eine theilweise Entzuͤndung zu erzeugen. o ist eine Art Rechen, der waͤhrend des

Schuͤrens das Brennmaterial in dem Ofen zuruͤkhaͤlt, und der,

so oft es erforderlich ist, mittelst einer Zahnstange und eines Getriebes

uͤber die Oeffnung m bewegt wird. Die

Thuͤrchen p, p dienen zur Reinigung der

roͤhrenfoͤrmigen Feuerzuͤge. q, q

sind Traͤger, welche an den oberen Theil des Kessels gebolzt sind, und an

denen dann die Cylinder der Maschine festgemacht werden. r,

r sind Dampfwege, die den Scheitel des Kohksofens mit der Dampfkammer in

Verbindung sezen.

Da dieselbe Art von Dampfkessel in den spaͤter zu beschreibenden Abbildungen

als mit den uͤbrigen Theilen der Dampfmaschine verbunden dargestellt ist, so

ist keine weitere Beschreibung noͤthig.

Was die Anordnung der verschiedenen Theile einer Locomotivmaschine betrifft, welche

auf gewoͤhnlichen Landstraßen zu laufen und Wagen zu treiben hat, so ist Fig. 10 ein

seitlicher Aufriß einer solchen Locomotivmaschine mit Hinwegnahme des

aͤußeren, die arbeitenden Theile umschließenden Gehaͤuses. Fig. 17 gibt

eine Ansicht derselben Maschine von Vorne; Fig. 18 ist ein Grundriß;

Fig. 19

ist ein senkrechter Laͤngendurchschnitt durch den Kessel, durch den Ofen,

durch den Wasserbehaͤlter, durch die fuͤr das Brennmaterial bestimmte

Kammer und durch andere Theile; Fig. 20 endlich gibt

einen horizontalen Durchschnitt.

Der Ofen oder die Feuerstelle A, A wird von dem zur

Verkohkung dienenden Ofen oder von der Kammer B aus mit

Brennmaterial gespeist. Der Kessel C, C, C umgibt in den

Theilen, aus denen er besteht, die Feuerstelle oder den Kohksofen. Durch den

groͤßeren Theil desselben oder durch die Hauptwasserkammer fuͤhren

mehrere roͤhrenfoͤrmige Feuerzuͤge D,

D, deren Enden nach Unten gegen die Feuerstelle A, nach Oben zu aber gegen den Rauchfang offen sind. F ist die Dampfkammer; G die

Roͤhre, durch die der Dampf eintritt. H, H sind die fest

auf den oberen Theil des Kessels gebolzten Cylinder. Die Enden der Kolbenstangen,

die mit kleinen Reibungsrollen, welche zwischen den parallelen Fuͤhrern l, l laufen, ausgestattet sind, stehen durch

Gelenkstuͤke mit den Kniehebeln K, K in

Verbindung. Leztere selbst sind an den Hauptwellen L, L

aufgezogen, die in Anwellen laufen, welche von den an den oberen Theil des Kessels

gebolzten Strebebalken M, M, M getragen werden. An den

aͤußeren Enden der Hauptwellen sind die Kniehebel N,

N aufgezogen, die mittelst der Verbindungsstangen O,

O die Bewegung an die Kniehebel P, P

fortpflanzen, welche an den Enden jener Welle, an der sich die Laufraͤder Q, Q befinden, fixirt sind. Diese Laufraͤder sind

an den Enden der in die Kurbelwelle eingepaßten Roͤhren oder hohlen Achsen

R, R befestigt; leztere sind durch die

Klauenbuͤchsen Z an die Kurbelwelle geschirrt,

und laufen zwischen Reibungsrollen, die an den Buͤchsen S, S, an denen die Federn T,

T festgemacht sind, aufgezogen wurden. Die Enden dieser Federn stehen durch

die Stangen U, U, welche mit Schrauben und

Schraubenmuttern an den an die Seitenwaͤnde des Kessels gebolzten

Vorspruͤngen X, X befestigt sind, mit der

Maschine in Verbindung. Die Enden der Buͤchsen S,

S laufen durch Fuͤhrer Y, Y, welche an

dem aͤußeren Theile des Kessels und der Dampfkammer angebracht sind. Fig. 21 zeigt,

auf welche Art der Wagen mittelst Federn an der umlaufenden oder arbeitenden Achse

aufgehaͤngt ist: die ganze Anordnung ist so offenbar, daß sie keiner weiteren

Beschreibung bedarf.

Die vorderen Raͤder V, V, mit denen der Wagen

gesteuert wird, laufen frei an kurzen horizontalen Achsen, die unter rechten Winkeln

aus den aufrechten Stangen W, W hervorstehen. Der

Wasservorrath befindet sich unter dem Size des Wagenlenkers in dem Behaͤlter

J, und aus diesem wird das Wasser mittelst der Pumpe

b in die Roͤhre a

gesogen und dann in den Kessel getrieben. Die Kolben dieser Pumpen werden durch die

mit dem Winkelhebel k in Verbindung gebrachten Stangen

c, c in Bewegung gesezt; dieß kann uͤbrigens

auch, bis der Kessel ein Mal gefuͤllt ist, vermittelst des Hebels j mit der Hand geschehen.

Die Steuerung des Wagens wird folgender Maßen bewerkstelligt. Die Achsen der vorderen

Raͤder V, V sind, wie gesagt, Arme, die aus den

aufrechten Stangen W, W herausragen. Diese Stangen,

welche sich oben in Zapfenlagern drehen, die an dem Size des Wagenlenkers angebracht

sind, sind an ihren oberen Enden an den Hebeln f, f, die

durch die Querstange g mit einander in Verbindung

stehen, befestigt. An dieser Querstange befinden sich die Griffe h, h, mit denen der Wagenlenker die Stange g nach der einen oder nach der anderen Stelle bewegen, und

mithin die vorderen Raͤder in die erforderliche Stellung bringen kann. Der

Wagen ruht mit den Armen i, i auf den vorderen Achsen,

und diese Arme fuͤhren die Feder k, deren Enden

durch Drehstuͤke mit den unteren Enden der Stangen W,

W in Verbindung stehen.

Der Zufluß des Dampfes an die Maschine kann zu jeder Zeit unterbrochen werden, und

zwar, indem man das Ende des Hebels l emporhebt. Dieses

steht naͤmlich mit der Stange m in Verbindung,

welche mit dem Krummhebel l articulirt, wie aus Fig. 16, 18 und 19 ersichtlich

ist; und dieser Krummhebel steht durch ein Gelenkstuͤk mit der Stange der an

dem Ende der Dampfzufuͤhrungsroͤhre c

angebrachten Scheibenventile o in Verbindung. Der um den

aͤußeren Umfang des Bremsrades q gelegte

Reibungsriemen p wird an diesen Umfang

angedruͤkt, indem der Wagenlenker mit dem Fuße den Hebel r herabdruͤkt. Dieser Hebel ist an der in den

Anwellen t, t laufenden Spindel s aufgezogen; und an dem Ende dieser Spindel sind auch noch andere Hebel

u, u angebracht. Mit den Enden dieser lezteren sind

die Stangen v, v verbunden, die auch noch mit den

Querhaͤuptern w, w in Verbindung stehen, welche,

wie Fig. 19

zeigt, mit dem an dem Ende des Reibungsriemens befestigten Hebel x articuliren. Hieraus ergibt sich, daß, wenn man den

Hebel r herabdruͤkt, das laͤngere Ende des

Hebels x nach Vorne gezogen wird, und daß mithin der

Reibungsriemen straffer um das Bremsrad gezogen wird, so daß die Bewegung der Achsen

oder der Raͤder nothwendig eine Beschraͤnkung erleiden muß.

Der Dampf stroͤmt auf seinem Wege vom Kessel in den Cylinder durch die an

beide Maschinen fuͤhrende horizontale Dampfroͤhre, in welcher zwei auf

folgende Weise in Thaͤtigkeit gerathende Drossele Ventile angebracht sind.

Man sieht den sowohl hiezu als zum Anhalten und Abaͤndern der Richtung des

Wagens dienenden Apparat in Fig. 22, 23, 24 und 25 abgebildet: und zwar

in Fig. 22 im

Grundrisse oder in einer horizontalen Ansicht; in Fig. 23 von der Seite; in

Fig. 24

in einem nach der Richtung von Fig. 23 genommenen

Durchschnitte. Fig.

25 ist ein Durchschnitt des in Fig. 24 abgebildeten

Rades nach der Richtung der Achse. An dem Umfange der Klauenbuͤchse ist eine

Verzahnung 2 angebracht, welche in ein an der Roͤhre 4 aufgezogenes Zahnrad 3

von gleichem Durchmesser eingreift. Diese Roͤhre paßt, wie durch Punkte

angedeutet ist, lose an die Welle 5, welche durch die von der oberen Seite der

Hauptachse und von dem Cylindergehaͤuse auslaufenden gegliederten Stangen 6,6

in ihrer gehoͤrigen Stellung erhalten wird. Das Rad 3 wird mittelst der in der

Schiebplatte 8 fixirten Klauenstifte 7,7 an die Welle 5 geschirrt. Diese Stifte oder

Zapfen 7,7 gehen durch Loͤcher, welche zu ihrer Aufnahme in der

staͤtigen, an der Welle 5 fixirten Platte 9 angebracht sind, und durch

Loͤcher, welche sich zu gleichem Zweke auch in dem Rade 3 befinden, so daß

sich demnach das Rad 3 und die Welle 5 gemeinschaftlich umdrehen. An dem Rade 3 sind

in Ausschnitten oder Buͤchsen die aufgerollten Federn 10,10 angebracht; und

zwar so, daß sie mit ihren inneren Enden an dem Rade festgemacht sind,

waͤhrend sie sich mit ihren aͤußeren Enden in eine in die Seite des

Rades geschnittene Fuge erstreken. An der kreisrunden Platte 14, welche an der

aͤußeren um die innere Roͤhre 4 des Rades 3 laufenden Roͤhre 15

aufgezogen ist, sind Daͤumlinge 13,13 befestigt, an denen die aͤußeren

Enden der aufgerollten Federn festgemacht sind. An dem Ende des Hebels 17 befindet

sich eine Reibungsrolle 16, die in dem zwischen den Raͤdern 3 und der Platte

14 gelassenen Raume auf der aͤußeren Oberflaͤche der Federn 10,10

laͤuft. 18 ist ein anderer, mit dem vorhergehenden unter rechten Winkeln

verbundener Hebel, der gleichfalls mit einer auf der Oberflaͤche der Federn

laufenden Reibungsrolle ausgestattet ist. Die beiden Hebel 17 und 18 drehen sich um

die Achse 20 als um ihren gemeinschaftlichen Stuͤzpunkt. Ihre den

erwaͤhnten entgegengesezten Enden stehen mit den Stangen 21,21 in Verbindung,

die durch kurze Hebel 22,22 mit den Achsen der Drosselventile ein Gefuͤge

bilden. So wie demnach die Federn und die Daͤumlinge umlaufen, werden sie zum

Behufe des Oeffnens der Drosselventile die Enden der Hebel 17,18 abwechselnd in

Bewegung sezen; waͤhrend diese Ventile beim Beginne eines jeden Hubes, den

die Kolben der Maschine machen, durch Federn wieder geschlossen werden. Man wird

bemerken, daß die Entfernung, in welcher die Daͤumlinge 13 und die

aufgewundenen Enden der Federn 10 von einander angebracht sind, die Zeit,

waͤhrend welcher die Drosselventile offen bleiben, und mithin auch die

Quantitaͤt des in die Cylinder eingelassenen Dampfes bestimmt. Die an der

Seite des Rades 3 angebrachten Daͤumlings 23,23 dienen zum Emporheben der

Hebel, bevor sie mit den Federn in Beruͤhrung kommen.

Die Schiebventile, welche die Eintritts- und Austrittscanaͤle des

Dampfes an den Cylindern veraͤndern, erhalten ihre Bewegung durch die

kleinen, an dem Ende der Welle 5 befindlichen

Winkelhebel oder Kurbeln 24,24, indem diese durch die Stangen 25,25 mit den Enden

der rechtwinkeligen Hebel 26,26, die sich um die Welle 27 drehen, in Verbindung

stehen. Die entgegengesezten Enden dieser Hebel dagegen sind an die Stangen 28 der

Schiebventile gefuͤgt, so daß also die Dampfwege bei dem Umlaufen der Welle 5 zu

gehoͤrigen Zeilen umgewechselt werden.

Damit die Kraft der Maschine dem Zustande und der Neigung der Straße angepaßt werde,

laͤßt sich der Dampfzufluß auf folgende Weise reguliren. Durch die

aͤußere Roͤhre 15, an der die kreisrunde Platte 14 fixirt ist, ist

eine schieflaufende Fuge oder Spalte geschnitten, und eben so ist in die innere

Roͤhre 4, die das Zahnrad 3 fuͤhrt, eine gerade Laͤngenspalte

geschnitten. In diesen Spalten bewegt sich ein in dem Halsringe 30 fixirter Zapfen,

indem dieser Halsring durch einen Drehring und durch den Arm 35 seitwaͤrts

verschoben wird. So wie sich nun dieser Halsring 30 nach Ruͤk- oder

Vorwaͤrts bewegt, so bewirkt er, daß die aͤußere Roͤhre 15 mit

ihrer kreisrunden Platte 14 an der das Zahnrad 3 fuͤhrenden inneren

Roͤhre 4 einen Theil eines Umganges vollbringt. Dadurch wird nothwendig die

relative Stellung der Platte 14 veraͤndert, und mithin die

Kreisoberflaͤche der Federn 10, auf der die Enden der Hebel 17,18 laufen,

vergroͤßert oder vermindert, damit dem Durchgange des Dampfes durch die

Drosselventile zum Behufe des Betriebes der Kolben in dem Cylinder mehr oder weniger

Zeit gestattet werde; denn die Drosselventile sind nur so lange offen, als die an

den Enden der Hebel 17,18 befindlichen Reibungsrollen mit den Oberflaͤchen

der Federn 10,10 in Verbindung stehen.

Die Verschiebung des Halsringes und des Zapfens 30 laͤngs der Roͤhren

15, in welche die Spalten geschnitten sind, wird auf folgende Weise bewerkstelligt.

31 ist ein aus Fig.

16, 18 und 19 ersichtlicher krummer Hebel, dessen laͤngerer Arm zu einem

Griffe geformt ist, waͤhrend der kuͤrzere an das Ende der Stange 32

gefuͤgt ist, die mit dem an dem Ende der senkrechten Stange 34 angebrachten

Hebel 30 in Verbindung steht. An dem unteren Ende der Stange 34 (Fig. 22) bemerkt man den

Hebel 35, dessen gabelfoͤrmiges Ende mit dem Halsringe 30 verbunden ist. Der

Wagenlenker kann also die Geschwindigkeit des Wagens reguliren, indem er durch die

Bewegung des Griffes 31 nach Auf- oder Abwaͤrts die Drosselventile in

seiner Gewalt hat.

Zum Behufe der Umwandlung der Bewegung des Wagens muͤssen die Klauenstifte 7,7

aus den in dem Rade 3 befindlichen Loͤchern herausgezogen, und diesem Rade

ein halber Umgang gestattet werden, den es auch vermoͤge seiner Verbindung

mit dem Rade 2 vollbringt. Um dieselbe Zeit wird die Welle 5 mit den Schiebventilen

und deren Winkelhebeln und Stangen stationaͤr bleiben, wo dann die Stifte

oder Zapfen 7,7 alsogleich in jene Loͤcher eingestekt werden muͤssen,

die denen, worin sich die Stifte fruͤher befanden, gegenuͤber stehen. Da hierauf die

Huͤlfswelle wieder in Bewegung und die Schiebventile wieder in

Thaͤtigkeit gelangen, so wird der Dampf an dem entgegengesezten Ende des

Cylinders eintreten, woraus denn folgen wird, daß sich der Wagen und die Maschine

nach entgegengesezter Richtung bewegt. Damit diese Umkehrung der Bewegung von dem

Wagenlenker beliebig vollbracht werden kann, ist an dem gebogenen Hebel 36, den man

in Fig. 16,

18 und

19 sieht,

ein Griff angebracht, und dieser Hebel an das Ende der Stange 37 gefuͤgt, die

mit einem an dem Ende der aufrecht stehenden Stange 39 befindlichen Hebel 38 in

Verbindung steht. An dem unteren Ende dieser Stange 39 bemerkt man in Fig. 22 den

Klauenhebel 40, dessen gabelfoͤrmiges Ende in die Fuge des

Verkuppelungsstuͤkes 8 eingreift, so daß die Zapfen 7,7 also auf diese Weise

aus den einen loͤchern ausgezogen, und dafuͤr wieder in andere

eingesenkt werden koͤnnen, um dadurch eine Umwandlung der Bewegung des Wagens

zu bewirken.

Jene Verbesserungen, die sich auf verschiedene Theile der fuͤr Eisenbahnen

bestimmten Locomotivmaschinen beziehen, erhellen aus Fig. 26, wo man eine

vollkommene derlei Maschine in einem seitlichen Aufrisse dargestellt sieht; aus Fig. 27, wo

sie in einem senkrechten Laͤngendurchschnitte abgebildet ist, und endlich aus

dem Grundrisse Fig.

28. Man sieht, daß diese Maschine in Hinsicht auf die Anordnung ihrer

wesentlichen Theile mit der kurz vorher beschriebenen die groͤßte

Aehnlichkeit hat, weßhalb denn auch die Beschreibung kuͤrzer seyn kann, und

weßhalb gleiche Theile auch mit denselben Buchstaben bezeichnet sind. A ist die Feuerstelle oder der Ofen; B das Aschenloch; C, C, C

das Gehaͤuse, welches die Feuerstelle, die roͤhrenfoͤrmigen

Feuerzuͤge und den zur Verkohkung dienenden Ofen umgibt; D der Wasserbehaͤlter, in welchem die Drukpumpen

angebracht sind; E der zur Verkohkung dienende Ofen oder

die Kammer fuͤr das Brennmaterial; F die in den

Rauchfang H fuͤhrenden

roͤhrenfoͤrmigen Feuerzuͤge; G die

Dampfkammer; I, I die Cylinder der Maschine; K, K die durch Gelenkstuͤke mit den Kolbenstangen

in Verbindung stehenden Krummhebel; L die

Verbindungsstangen, die von diesen Krummhebeln aus die Bewegung an die

Laufraͤder fortpflanzen; a der Trichter, welcher

zur Speisung des Ofens mit Brennmaterial dient; b das

Thuͤrchen, durch welches die Luft in den zur Verkohkung dienenden Ofen

gelangt; c ein zum Anschuͤren des Feuers

dienendes Thuͤrchen; d die Deke oder

Bruͤke des Ofens; e, e die zur Reinigung der

roͤhrenfoͤrmigen Feuerzuͤge dienenden Thuͤrchen; f das innere Sicherheitsventil; g der in den Rauchfang fuͤhrende Entweichungscanal; h das aͤußere Sicherheitsventil; i der Dampfmanometer; k die

Dampfeinfuͤhrungsroͤhre, welche an die Schiebventilbuͤchse und

die Cylinder fuͤhrt; l die Dampfausfuͤhrungsroͤhre, welche entweder direct in den Rauchfang

oder auch in einen der spaͤter zu beschreibenden Luftverdichter

fuͤhren kann; m die Kolbenstangen; n die fuͤr diese bestimmte Parallelbewegung; o die Stangen und Hebel, welche zur Bewegung der

Schiebventile mittelst der an der Kurbelwelle q

befindlichen Daͤumlinge p dienen; r die Handsteuerung, womit die Schiebventile von der

Maschine unabhaͤngig in Bewegung gesezt werden koͤnnen; s Hebel oder Stangen, die mit einem Tretschaͤmel

in Verbindung stehen, und wodurch die Bewegung der Maschine umgeaͤndert oder

angehalten werden kann, je nachdem die Daͤumlinge in die Ausschnitte der

gebogenen Stange o, o oder aus denselben herausgebracht

werden; t, t Dampfroͤhren die den uͤber

dem Verkohkungsofen befindlichen Theil des Kessels mit der Dampfkammer in Verbindung

sezen; u die Federn, in denen der Wagen haͤngt;

v, v die Klammern und Stege, welche die Kurbelwelle

tragen; w die Stoͤßer, die auf metallenen Federn

x und Luftcylindern oder Kolben y ruhen; z der Raum

fuͤr den Maschinisten, der uͤber die Oefen zu wachen hat.

Eine Modification des Gestelles und der Kessel der Locomotivmaschinen, welche mit zu

dem vierten Abschnitte der Erfindungen gehoͤrt, erhellt aus Fig. 29 bis 35. Der Wagen

oder das Gestell, oder das den Kessel, den Ofen, die Cylinder und andere Theile der

Locomotivmaschine umschließende Gehaͤuse besteht aus Eisenblechen, die

dadurch zusammengefuͤgt werden, daß man ihre Enden schwalbenschwanzartig in

ausgefalzte Eisenstaͤbe, welche das Geripp des Wagens bilden,

einfuͤgt. Fig. 29 gibt einen Querdurchschnitt eines solchen Stabes A, in welchen ein, zwei, drei oder mehrere

Laͤngenfalzen a, b, c geschnitten seyn

koͤnnen. Der in einen dieser Falzen einzusezende Rand der Eisenplatten ist,

wie man bei d sieht, aufgeschlagen oder verdikt, damit

er eine Art von Schwalbenschwanz bildet, womit er in einen der Falzen eingesezt

wird. Nach diesem Einsezen schlaͤgt man die Raͤnder des Falzens ein,

wie man bei b, f sieht, und auf diese Weise wird die

Platte fest in dem Stabe erhalten. Man kann nach diesem Verfahren zwei, drei oder

mehrere Platten an einem Stabe befestigen, und solcher Maßen einen Wagen, ein

Gestell oder ein Gehaͤuse zusammensezen, welches den Kessel, den Ofen, die

Cylinder und andere Theile der Maschine auf die weiter unten anzudeutende Weise

traͤgt, und welches man leicht und dabei doch sehr stark finden wird.

Um fuͤr Locomotivmaschinen einen Kessel herzustellen, der bei großer

Staͤrke und einer sehr ausgedehnten Heizoberflaͤche dennoch

verhaͤltnismaͤßig leicht ist, verfertigt der Patenttraͤger die

Wasserkammern ganz oder zum Theil aus duͤnnen, parallelen Metallblechen, welche er

beilaͤufig einen Zoll weit von einander anbringt. Diese Bleche

muͤssen, damit sie gehoͤrige Staͤrke bekommen, in Falten

gebogen und dadurch an einander befestigt seyn, daß man die Scheitel dieser Falten

miteinander in Beruͤhrung bringt, und daß man dann durch diese Scheitel

Nieten treibt. Fig.

30 und 31 zeigen kleine Theile eines derlei Kessels in groͤßerem

Maaßstabe. Man schlaͤgt zum Behufe ihrer Verfertigung die Platten A, A zuerst so aus, daß sie, wie man in Fig. 30 sieht, an der

einen Seite Vertiefungen a, a, a, an der

entgegengesezten Seite hingegen Erhoͤhungen bekommen, denen der

Patenttraͤger vorzugsweise die Gestalt von abgestuzten Kegeln von

beilaͤufig 1 5/8 Zoll an der Basis gibt. Wenn man dann zwei auf diese Art

ausgeschlagene Bleche nach der aus Fig. 31 ersichtlichen

Methode aneinander gebracht hat, so verbindet man sie, indem man durch die Enden der

anliegenden Kegel die Nieten b, b treibt. Ein Gestell

und ein Gehaͤuse oder einen Mantel fuͤr eine Locomotivmaschine,

welches auf die beschriebene Weise durch Einfalzung von Blechen in

Metallstaͤbe zusammengesezt worden ist, ersieht man aus Fig. 32, wo ein

Laͤngendurchschnitt, und aus Fig. 33, wo ein

Querdurchschnitt durch den Ofen, den Kessel etc. gegeben ist. Hier ist der Kessel

zum Theil auf die eben beschriebene Art gebaut, zum Theil aus senkrechten Wasser

haltenden Roͤhren zusammengesezt. Diese Roͤhren koͤnnen, wenn

man will, etwas gebogen seyn, damit der Ausdehnung und Zusammenziehung des Metalles

Spielraum gestattet ist. Jene Theile des Kessels, die beschriebener Maßen aus

gefalteten Blechen zusammengesezt sind, und die den Ofen b,

b und das Aschenloch c, c umgeben, sind mit a, a, a bezeichnet. d, d, d

hingegen sind die senkrechten Roͤhren, welche zum Behufe des freien

Durchzuges des Wassers oben und unten offen sind. Die aus dem Ofen emporsteigenden

Flammen und heißen Duͤnste spielen zwischen diesen Roͤhren; der Rauch

entweicht endlich bei den Oeffnungen e in den Rauchfang

f. Das Gefaͤß g

bildet den Kopf des Kessels; h ist die Dampfkammer, von

der der Dampf durch die Roͤhre i, i, i und durch

die Drosselventile j, j in die arbeitenden Cylinder k, k stroͤmt. Der Dampf entweicht durch die

Roͤhre l, l und gelangt durch den Verdichter in

den Wasserbehaͤlter m; was in lezterem allenfalls

noch von unverdichtetem Dampfe emporsteigt, entweicht durch die Roͤhre n in den Rauchfang f. Die

Achse der Hinteren Raͤder laͤuft, so wie dieß an den vorhergehenden

Maschinen beschrieben worden ist, zwischen Reibungsrollen, und auch die

uͤbrigen Theile sind auf die fruͤher angegebene Weise

eingerichtet.

Eine weitere Modification des Kessels erhellt aus Fig. 34 und 35. Dieser

gemaͤß kann man zur Ausdehnung der Heizoberflaͤche eine beliebige Anzahl

senkrechter Scheidewaͤnde anbringen, innerhalb denen sich Wasserkammern, die

wie eben beschrieben, aus zusammengenieteten, gefalteten, parallelen Platten

bestehen, befinden. Fig. 34 ist ein Laͤngendurchschnitt, woraus man die gebogene

Gestalt der Scheidewaͤnde a, a, a sieht; Fig. 35 ist

ein Querdurchschnitt. An dieser Modification findet der Patenttraͤger keine

senkrechten Wasserroͤhren noͤthig. Der Dampf gelangt in die oberhalb

angebrachte Dampfkammer b, b, und aus dieser in die

arbeitenden Cylinder.

Die den fuͤnften Theil der Erfindungen bildende Methode, den aus

Hochdrukmaschinen austretenden Dampf vermittelst der atmosphaͤrischen Luft zu

verdichten, ersieht man aus dem Laͤngendurchschnitte Fig. 36. Der hiezu

dienende Apparat kann in irgend einer geeigneten Stellung zwischen dem

Austrittscanale und der endlichen Entweichungsstelle des Dampfes in den Rauchfang

angebracht werden. Der austretende Dampf gelangt von der Maschine aus durch die

Roͤhre a in die erste Kuͤhlkammer A, in der er sich ausdehnen kann. Durch diese Kammer

laͤuft horizontal eine Anzahl kleiner Roͤhren b, b, deren Enden dem Zutritte der atmosphaͤrischen Luft offen

stehen, damit sie vermoͤge des Durchzuges lezterer bestaͤndig

abgekuͤhlt werden. Von dieser Kammer A aus steigt

der Dampf durch die Roͤhre d in die zweite

Kuͤhlkammer B, die gleichfalls mit offenen

Luftroͤhren c, c, c ausgefuͤllt ist,

empor, um, nachdem er durch die Oeffnungen e, e, e

getreten, zwischen den kalten Luftroͤhren zu circuliren. Das Wasser, welches

hiebei durch die Verdichtung des Dampfes zum Vorscheine kommt, laͤuft von der

Kammer B aus durch die kleine Roͤhre f laͤngs des Bodens der Kammer A, um endlich bei der kleinen Roͤhre g an die zur Speisung des Kessels dienende Pumpe

abzufließen. Die geringe Quantitaͤt Dampf, welche unverdichtet bleibt,

entweicht durch die Roͤhre h, die entweder dem

Zutritte der atmosphaͤrischen Luft offen steht, oder in den Rauchfang

fuͤhrt.

Wuͤnschte man die Luft, welche auf ihrem Durchgang durch den

Kuͤhlapparat erwaͤrmt worden ist, in den Ofen des Kessels zu leiten,

so koͤnnte sie mittelst eines umlaufenden Windfanges oder mit Huͤlfe

irgend einer anderen Vorrichtung durch die Kuͤhlroͤhren b, b und c, c an den Ort

ihrer Bestimmung getrieben werden. Fig. 37 ist ein

senkrechter Durchschnitt eines dem gemaͤß eingerichteten

Kuͤhlapparates, welcher unter dem dem Heizer der Locomotivmaschine

angewiesenen Plaze angebracht ist. a ist die

Roͤhre, welche den austretenden Dampf in die Kuͤhlkammer A leitet, aus der der unverdichtete Ruͤkstand

durch die Roͤhre b entweicht. Der von der

Maschine oder von den Laufraͤdern aus durch Treibriemen oder auf irgend eine

andere Art und Weise in Bewegung gesezte Windfang c

treibt die Luft durch

die Roͤhren d, d, d und durch den Canal e in den Ofen der Maschine.

Die Verbindung der Locomotivmaschine mit Wagen, die auf gewoͤhnlichen

Landstraßen zu laufen haben, die den sechsten Abschnitt der Erfindungen ausmacht,

ergibt sich aus Fig. 38. A ist naͤmlich ein Grundriß

des Wagens, d.h. der Raͤder, der Achsen, der Langwied etc. einer

Locomotivmaschine, und B ein Grundriß dieser Theile an

einem gewoͤhnlichen Wagen, der durch die Locomotivmaschine gezogen werden

soll, a ist die Langwied des ersteren, b jene des lezteren; c, c, c

eine Stange, die an die beiden Langwieden gefuͤgt ist, und durch welche die

Triebkraft der Locomotive A an den vor ihr befindlichen

Wagen B fortgepflanzt wird. Die beiden Wagen stehen aber

uͤberdieß auch noch durch ein Gefuͤge d in

Verbindung, welches gebildet wird, indem sich ein an dem Ende der Deichsel e angebrachter Zapfen der Locomotive in einer

laͤnglichen Oeffnung bewegt, die in den Schwanz f

der Langwied des vorderen Wagens geschnitten ist, damit auf diese Weise die vorderen

Raͤder der Locomotive dirigirt werden. Hieraus geht hervor, daß, wie viele

Wagen auch an die Locomotive angehaͤngt seyn moͤgen, deren Lauf doch

von der Leitung oder Steuerung der vorderen Raͤder des ersten Fuhrwerkes, die

sich wie an einem gewoͤhnlichen Wagen lenken lassen, abhaͤngt.

Der siebente Theil der Erfindung beruht auf der Anwendung eines eigenen

Randvorsprunges an der aͤußeren Seite des Radkranzes der Laufraͤder

der fuͤr Eisenbahnen bestimmten Locomotiven, um das Ablaufen der

Raͤder von den Schienen zu verhuͤten, im Falle diese einem solchen

Hindernisse begegnen, daß ein Rad so hoch gehoben wird, daß dessen innerer

Randvorsprung uͤber die Schiene gleiten koͤnnte. Wenn die

Raͤder naͤmlich nur an der inneren Seite einen Randvorsprung haben, so

wird, wenn eines derselben auf ein Hinderniß der angegebenen Art stoͤßt, das

dazu gehoͤrige Rad im Bogen laufen und mithin von der Bahn abgehen. Wenn z.B.

eines der Laufraͤder einer Locomotive auf einen Stein, einen Pruͤgel

oder irgend ein dergleichen Hinderniß, welches sich zufaͤllig auf der Bahn

trifft, stoͤßt, so wird dessen Bewegung ploͤzlich unterbrochen und

sein Randvorsprung uͤber die Schiene emporgehoben werden, waͤhrend das

andere Rad, da ihm kein solches Hinderniß im Wege liegt, seine Bewegung fortzusezen

strebt. Ersteres wird daher zum Mittelpunkte der Bewegung, und die Folge davon ist,

daß das ungehinderte Rad im Bogen laufen und die Maschine aus der gehoͤrigen

Richtung kommen wird. Diesem Unfaͤlle laͤßt sich jedoch steuern, wenn

man zu beiden Seiten des Radkranzes einen Randvorsprung anbringt, wie dieß aus Fig. 28 zu

ersehen, wo der aͤußere Randvorsprung mit a, a,

der gewoͤhnliche

innere Randvorsprung dagegen mit b, b bezeichnet ist.

Damit diese verbesserten Raͤder aber von einer Schienenlinie auf eine andere

uͤbergehen koͤnnen, wie z.B. da, wo die Wagen von einer Hauptbahn aus

auf eine Nebenbahn laufen sollen, muͤssen anstatt der keilfoͤrmigen

oder anders geformten Stuͤke, die sonst gewoͤhnlich hiezu dienen,

eigene Fuͤhrer angewendet werden. Der Grundriß Fig. 39 und der senkrecht

durch die Schienen und durch einen Theil des Bodens gefuͤhrte Durchschnitt

Fig. 40

wird zeigen, wie dieser Zwek erreicht werden soll. a, a

ist naͤmlich die Haupt- und b, b die

Nebenbahn; der Uebergang von der einen auf die andere soll durch die Fuͤhrer

c, c bewerkstelligt werden, die aus einem Theile der

Schienen bestehen, und die sich an dem einen ihrer Enden um Zapfen drehen. Wenn z.B.

eine Locomotive in der Richtung des Pfeiles auf der Nebenbahn laufen soll, so

muͤssen die Fuͤhrer c, c in die aus Fig. 39

ersichtliche Stellung gebracht werden: d.h. sie muͤssen von der Hauptbahn in

die Nebenbahn fuͤhren; wenn hingegen die Maschine auf der Hauptbahn

fortlaͤuft, so muͤssen sich die Fuͤhrer c, c in einer und derselben Linie mit dieser befinden. Die Fuͤhrer

c, c muͤssen durch einen Querbalken d, d, der an der unteren Seite der Schienen

wegfuͤhrt, und der mit einem Griffe versehen ist, miteinander verbunden seyn.

Mit Huͤlfe dieses Griffes koͤnnen die Fuͤhrer gleichzeitig von

einer Bahnlinie an die andere bewegt werden. Damit die Fuͤhrer jeder Zeit mit

der einen oder mit der anderen Bahnlinie gehoͤrig in Verbindung kommen, sind

an den Seiten der Schienen gehoͤrige Aufhaltstuͤke e, e, e angebracht. Der Hebel f bewegt sich zu diesem Behufe um einen Stuͤzpunkt, welcher sich an

dem Balken g befindet, der an dem oberen Ende an dem

Querbalken d, an dem unteren dagegen an dem

Stuͤke h festgemacht ist. Lezteres ist an das

Ende des Hebels i gefuͤgt, der sich um einen an

der Stange j befindlichen Stuͤzpunkt bewegt; an

dem anderen Ende dieser lezteren Stange befindet sich das Gewicht k. Es erhellt demnach, daß die von dem beschwerten Hebel

i auf das Stuͤk h

ausgeuͤbte Gewalt des wirkt, daß der Balken d

durch den Hebel f entweder nach der einen oder nach der

anderen Richtung getrieben wird, so daß die Fuͤhrer c,

c auf die Aufhaͤlter e, e gelangen, und

daher jeder Zeit mit der einen oder mit der anderen Bahnlinie coincidiren oder

zusammenfallen.

Die verbesserte Methode die Stangen der Kolben und Pumpen schluͤpfrig zu

erhalten, welche den achten Abschnitt ausmacht, ist aus Fig. 41, wo eine an einer

senkrechten Kolbenstange angebrachte Stopfbuͤchse in senkrechtem

Durchschnitte dargestellt ist, zu ersehen. Die Erfindung beruht darauf, daß in der

gewoͤhnlichen haͤnfenen Liederung eine ringfoͤrmige Kammer

angebracht wird, in die das Oehl, der Talg oder das sonstige zum Schmieren dienende Material

aus einem kleinen, zur Seite der Stopfbuͤchse angebrachten Behaͤlter

gelangt, und welche man in Fig. 42 einzeln

fuͤr sich von der Seite und im Durchschnitte abgebildet sieht. a, a ist die Kammer, welche im Durchschnitte eine

dreiekige Gestalt zeigt, und deren obere und untere Seiten schief geneigt sind,

damit sich die Liederung dicht an die Kolbenstange anlege, wenn die Schraube b zu diesem Zweke angezogen wird, c ist ein kleiner, in die Stopfbuͤchse geschraubter

Behaͤlter fuͤr das zum Schmieren dienende Material, welches aus diesem

Behaͤlter durch den Hahn und durch die Roͤhre e in einen ringfoͤrmigen Ausschnitt f

gelangt, um dann von hier aus durch Loͤcher in das Innere des Ringes zu

gerathen und dadurch mit der Kolbenstange oder mit der sonstigen schluͤpfrig

zu erhaltenden Oberflaͤche in Beruͤhrung zu kommen.

Die in den neunten Abschnitt gehoͤrige Erfindung, naͤmlich die

Sicherheitsplatte und der Feuerausloͤscher, ist aus Fig. 43 und 44 zu ersehen.

Die Roͤhre a fuͤhrt vom Kessel oder von

der Dampfkammer in die Roͤhre oder in die Kammer b, deren unterer offener Theil c unmittelbar

uͤber dem Ofen oder uͤber der Feuerstelle oder in einer anderen

geeigneten Stellung fixirt ist. Zwischen den beiden Kammern b und c besteht eine duͤnne, metallene

Scheidewand, welche bei jedem Druke, der etwas groͤßer als der ist, bei

welchem der Kessel zu arbeiten hat, zerspringen soll. Die Staͤrke dieser

Platte hat sich demnach nach dem Grade des Drukes, auf den man den Dampf bringen

will, zu richten. Die Stange e steht an dem einen Ende

mit den Querstuͤken f, f, an dem anderen hingegen

mit dem kegelfoͤrmigen Stuͤke g, welches

durch die Metallplatte d emporgehalten wird, in

Verbindung. Wenn daher der Druk des Dampfes im Kessel so weit steigt, daß die Platte

d unter ihm nachgibt und zerspringt, so wird das aus

dem Kessel herbeistroͤmende Wasser den Kegel und die Stange e hinab druͤken, bis die Querstuͤke f durch den an der unteren Kammer c befindlichen Randvorsprung h, h aufgehalten

werden, wo dann der Kegel g der Muͤndung der

unteren Kammer c gegenuͤber aufgehaͤngt

seyn, und das Wasser in Form eines Regens auf das im Ofen brennende Feuer aussprizen

wird.

Der zehnte Theil der Erfindungen des Patenttraͤgers endlich, der in Fig. 45

dargestellt ist, besteht in einer an einer gewoͤhnlichen Eisenbahn

anzubringenden Vorrichtung, womit bedeutende schiefe Flaͤchen oder Rampen mit

Locomotiven hinan gefahren werden koͤnnen, ohne daß der Beistand einer

außerordentlichen oder Huͤlfskraft noͤthig waͤre. In Fig. 45, wo

man eine Locomotive mit einem angehaͤngten Wagenzuge uͤber eine

schiefe Flaͤche hinansteigen sieht, sind A, A

die beiden

gewoͤhnlichen Schienenbahnlinien; B, B die

Laufraͤder der Maschine; C, C erhoͤhte, an

den Seiten der Bahn aufgefuͤhrte Wege oder Bahnen, die eine weit

groͤßere Breite haben als die gewoͤhnlichen Schienen, und die aus

Stein oder einem anderen entsprechenden Materiale gebaut seyn koͤnnen, D, D sind breite, an den aͤußeren Seiten der

Laufraͤder oder mit diesen an einer und derselben Welle fixirte Reifen oder

Raͤder. Diese kleineren Raͤder haben auf der Oberflaͤche der

erhoͤhten seitlichen Bahnen zu laufen, und werden durch ihren kleineren

Durchmesser bewirken, daß die Maschine die schiefen Flaͤchen leichter und

ohne daß die Geschwindigkeit eine Veraͤnderung zu erleiden brauchte,

hinansteigen. Man koͤnnte die kleineren Raͤder auch mit Zahnen

ausstatten, welche in eine auf den erhoͤhten Seitenbahnen fixirte Zahnstange

einzugreifen haͤtten, wobei jedoch der Umfang der kleineren Raͤder

immer noch auf der Oberflaͤche der Nebenbahn laufen muͤßte. Die

unteren Enden dieser Nebenbahnen muͤßten mit schraͤgen Flaͤchen

E, E ausgestattet seyn, damit die kleineren

Raͤder, wenn sie auf die Nebenbahn gelangen, die groͤßeren

Raͤder von den Schienen emporheben, ohne daß eine ploͤzliche

Erschuͤtterung dabei Statt findet. Eine aͤhnliche Einrichtung

muͤßte auch an dem entgegengesezten Ende der Nebenbahn getroffen seyn, damit

die groͤßeren Laufraͤder eben so sachte auch wieder auf die eisernen

Schienen herabgelangen.

Tafeln