| Titel: | Verbesserungen an den Locomotiv- oder Dampfwagen, worauf sich Josua Butters Bacon, Gentleman von Sidmouth-Street, Regent-Square, am 11. März 1835 in Folge einer von einem Fremden erhaltenen Mittheilung ein Patent geben ließ. |

| Fundstelle: | Band 65, Jahrgang 1837, Nr. XL., S. 172 |

| Download: | XML |

XL.

Verbesserungen an den Locomotiv- oder

Dampfwagen, worauf sich Josua

Butters Bacon, Gentleman von Sidmouth-Street,

Regent-Square, am 11. Maͤrz 1835 in Folge einer von einem Fremden erhaltenen

Mittheilung ein Patent geben ließ.

Aus dem London Journal of Arts. April 1837, S.

35.

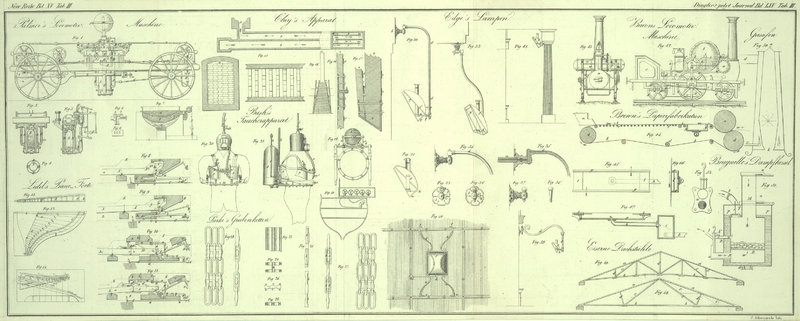

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Bacon's verbesserte Dampfwagen.

Das Neue an der unter gegenwaͤrtigem Patente vorgeschlagenen Methode beruht

hauptsaͤchlich in der Fortpflanzung der Kraft der Dampfmaschine an die

Laufraͤder, welche nicht wie fruͤher durch Stangen und Krummhebel,

oder durch verzahnte Getriebe und Rigger mit Laufbaͤndern, sondern durch

Anwendung von Reibung auf den Umfang der Laufraͤder bewerkstelligt werden

soll. Da die Beschreibung, welche der Patenttraͤger gibt, sehr verworren ist,

und auch die Abbildung mangelhaft zu seyn scheint, so koͤnnen wir nur die

Haupttheile des ganzen Systemes hervorheben. Dieß duͤrfte auch

genuͤgen um die Unbrauchbarkeit der Erfindung zu zeigen, und um mithin alle

weiteren Details entbehrlich zu machen.

Fig. 42 zeigt

die Locomotive in einem Laͤngenaufrisse; Fig. 43 gibt eine Ansicht

derselben vom Ende her. Das Gestell des Wagens, welcher wie gewoͤhnlich eine

rechtekige Gestalt hat, traͤgt den Kessel a und

die Maschine b; außerdem aber auch noch den Kasten c, der zur Aufbewahrung des Brennmateriales dienen soll,

da kein Munitionswagen angehaͤngt wird. Die Laufraͤder d, d und e sind von der

gewoͤhnlichen Art und auch nach der uͤblichen Weise an umlaufenden

Achsen fixirt; ihre Journale laufen in Achsenbuͤchsen, die sich adjustiren

lassen, damit man die Maschinen gehoͤrig in das Niveau bringen kann. Die

Dampfmaschine, welche die Triebkraft liefert, ist von der rotirenden Art, und

besteht aus ein Paar Armen, die sich in einer Kammer b,

welche auf dem Querdurchschnitte eine beinahe elliptische Gestalt hat, umdrehen. In

diese Kammer tritt der Dampf an der einen Seite durch die Achse und die

Roͤhre f ein, um durch die Roͤhre g in den Rauchfang oder in den benachbarten

cylindrischen Wasserbehaͤlter zu entweichen.

Die Triebkraft wird auf folgende Weise auf die groͤßeren Laufraͤder e angewandt. An dem Ende der Achse der rotirenden

Maschine befindet sich ein Getrieb i, welches in die

Zaͤhne eines Rades h eingreift. Dieses Rad dreht

sich um eine Achse, die von dem sich schwingenden Arme j

getragen wird; und an derselben Achse ist auch eine kegelfoͤrmige Walze oder ein Reibungsrad k fixirt, welches mehrere Umfaͤnge von

verschiedenen Halbmessern hat. Einer dieser Umfaͤnge muß mit dem Umfang des

Rades l, welches an einer in den aufrechten Pfosten m umlaufenden Achse angebracht ist, in Beruͤhrung

kommen. Dieses Rad l ist nicht an seiner Achse fixirt,

sondern es ist durch eine sogenannte Feder (feather)

damit verbunden, so daß es an ihr hin und her geschoben und also jeder Zeit mit

irgend einem der Umfaͤnge des Rades k in

Beruͤhrung gebracht werden kann. Ist dieß leztere geschehen, so wird das Rad

l in Folge des Umlaufend des Rades k gleichfalls umgetrieben werden. Mit dem Rade l an einer und derselben Achse ist auch ein kleines

Reibungsrad n angebracht, dessen Umfang mit dem Umfange

oder dem Scheibenrande des Laufrades e in

Beruͤhrung umlaͤuft.

Der zwischen diesen Oberflaͤchen erzeugte Grad von Reibung wird also von der

Innigkeit ihrer gegenseitigen Beruͤhrung abhaͤngen, und diese ist

bedingt oder regulirt, indem der Maschinist auf den Griff o druͤkt, und dadurch den Umfang des Rades k gegen das Rad l anzieht. Der Druk des

Reibungsrades n gegen den Umfang des Laufrades e wird durch Herabziehen des Pfostens m erzielt. Wenn auf diese Weise die entsprechenden

Umfange in innige Beruͤhrung mit einander gebracht worden sind, so werden die

rotirenden Kolben der Maschine in Folge der entstehenden Reibung die

Laufraͤder solcher Maßen umtreiben, daß der Wagen auf seiner Bahn fortlaufen

muß.

Der Druk des Gewichtes auf die Treibraͤder laͤßt sich, wie der

Patenttraͤger sagt, folgender Maßen abaͤndern. Man hebe die hinteren

Tragraͤder empor, indem man den Arm p, der ein

Krummhebel ist, so weit nach dem vorderen Theile des Wagens hin bewegt, bis das

Gewicht der Maschine hauptsaͤchlich auf den vorderen Tragraͤdern

aufruht. Da die Treibraͤder weit genug hinter dem Schwerpunkte angebracht

sind, um das Gewicht auf allen ansteigenden Flaͤchen zu tragen, so ist es von

Wesenheit, daß die Last auf die Tragraͤder gewalzt wird.

Der Patenttraͤger bemerkt ferner, daß wenn man eine Curve der Bahn durchfahren

will, die Tragraͤder mittelst des Armes oder Hebels q und der Stangen r umgetrieben werden. Die

laͤngeren dieser Stangen ruhen auf dem Ende der vorderen Achsenschulter,

waͤhrend die kuͤrzeren, wie man bei s

sieht, das Ende dieses zusammengesezten Hebels verbinden. Wenn daher der Arm oder

Hebel q gegen die Spize bewegt wird, so wird die

laͤngere Stange nach Vorwaͤrts und die kuͤrzere nach

Ruͤkwaͤrts bewegt werden; und die Folge ist, daß die Raͤder

nach der Curve der Bahn gedreht werden, je nachdem man den Hebel nach der einen oder nach der anderen

Richtung bewegt.

Zur Beguͤnstigung der Verbrennung im Ofen ist ein Windfang t angebracht, der durch ein Laufband, welches von einem

der oben erwaͤhnten kegelfoͤrmigen Raͤder herfuͤhrt,

umgetrieben wird, und der den Wind durch die Roͤhre v in das Aschenloch des geschlossenen Ofens treibt. Der

Wasserbehaͤlter u steht durch eine

Dampfroͤhre w und durch eine Wasserroͤhre

x mit dem Kessel in Verbindung; durch erstere kann

also der Druk in beiden Behaͤltern ausgeglichen werden, waͤhrend durch

leztere das Wasser aus dem Wasserbehaͤlter in den Kessel gelangen kann.

In Hinsicht auf die Rauchroͤhre sagt der Patenttraͤger, daß er eine

Vorkehrung getroffen, in Folge deren weder Funken noch Asche mehr aus ihr stiegen

koͤnnen. Es soll sich naͤmlich an deren Grund ein Raum befinden, in

welchem kein Zug Statt findet, in den aber die Funken und die Asche durch die Gewalt

des Ofens getrieben werden. In diesem Raͤume sollen die Funken, da diese

Gewalt nicht laͤnger mehr auf sie wirkt, herabfallen, waͤhrend der

Rauch, der nicht wohl in einen Raum getrieben werden kann, in welchem kein Zug Statt

findet, in Folge der fortwaͤhrenden Kraft des Ofens emporsteigt. Wenn diese

Einrichtung wirklich die großen Vortheile gewaͤhrt, die sich der

Patenttraͤger von ihr sowohl an Dampfbooten als an stationaͤren

Dampfmaschinen erwartet, so ist nur zu bedauern, daß er sie durch keine Abbildung

klar und anschaulich machte.

Seine Anspruͤche gruͤndet der Erfinder: 1) auf die Verbindung der Walze

n mit einem Getriebe i

an der Welle der rotirenden Maschine, und auf die Communication der Kraft der

Maschine durch die Walzen an die Treibraͤder der Locomotive, zugleich mit der

Methode die Reibung derselben aufeinander und auf den Treibraͤdern, so wie

die Reibung dieser auf den Schienen zu erhoͤhen oder zu vermindern. 2) die

Verbindung der Locomotive mit einer Rauchroͤhre, in welche die Funken etc.

fallen. 3) die Verbindung eines Hebels mit den Hinteren Tragraͤdern, um

dadurch das Gewicht der Maschine auf die vorderen Tragraͤder zu schaffen. 4)

die Verbindung von Hebeln mit den Tragraͤdern zum Behufe der

Veraͤnderung der Richtung der Tragraͤder je nach den Curven der

Bahn.

Tafeln