| Titel: | Verbesserungen an den Dampfkesseln, und zwar namentlich der für Dampfwagen und Dampfboote bestimmten, worauf sich John Holmes, Ingenieur von Birmingham in der Grafschaft Warwick, am 7. April 1836 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 65, Jahrgang 1837, Nr. LIX., S. 259 |

| Download: | XML |

LIX.

Verbesserungen an den Dampfkesseln, und zwar

namentlich der fuͤr Dampfwagen und Dampfboote bestimmten, worauf sich John Holmes, Ingenieur von

Birmingham in der Grafschaft Warwick,

am 7. April 1836 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Januar 1837. S.

193.

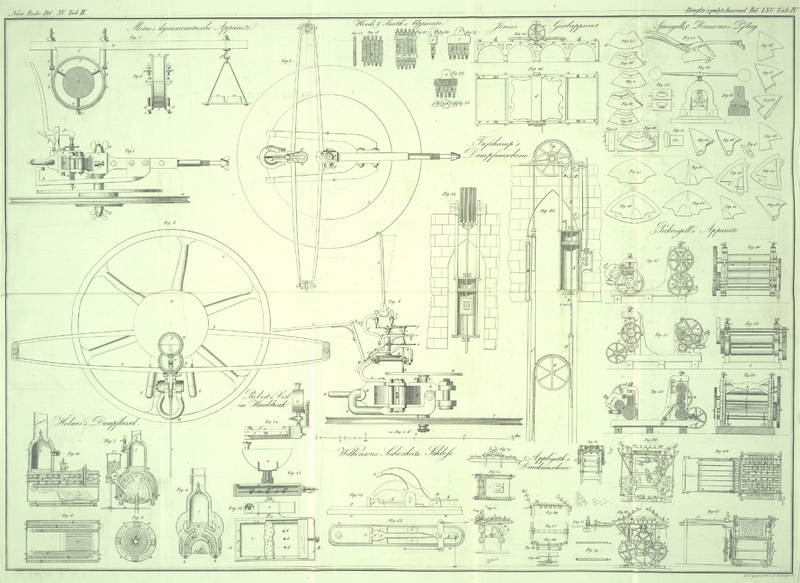

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Holmes's verbesserte Dampfkessel fuͤr Dampfwagen und

Dampfboote.

Der Patenttraͤger beabsichtigt durch seine Erfindung eine sehr große

Oberflaͤche des Kessels oder Dampferzeugers der Einwirkung des Feuers

auszusezen. Der neue Kessel, welcher aus Eisenblech gearbeitet wird, besizt keine

kleinen, roͤhrenfoͤrmigen Feuerzuͤge, welche sich stets leicht

mit Ruß und Asche verlegen, und die sehr schwer zu reinigen sind; sondern er besteht

aus halbkugel- oder kuppelfoͤrmigen Faͤchern, welche auf solche

Weise innerhalb einander angebracht sind, daß ihre Platten oder Scheidewaͤnde abwechselnd

Wasserbehaͤlter und Feuerzuͤge bilden. Der durch die Verbrennung des

Brennmateriales entstehende Dunst und Rauch steigt zwischen den

Wasserbehaͤltern empor, und stroͤmt um dieselben herum, indem die

Feuerzuͤge durch Oeffnungen, welche den Zug nicht beeintraͤchtigen,

mit einander communiciren.

Fig. 7 ist ein

Querdurchschnitt durch einen der verbesserten Dampfkessel; Fig. 8 hingegen ist ein

horizontaler Durchschnitt. Das Brennmaterial wird hier durch einen Trichter

eingetragen, und gelangt auf einen sich umdrehenden Rost; diese beiden Theile

gehoͤren jedoch nur dann mit zu der Erfindung des Patenttraͤgers, wenn

sie in Verbindung mit dem Kessel angebracht werden. Der Mantel oder das

aͤußere Gehaͤuse des Kessels a, a, a

bildet den aͤußeren, in den Schornstein fuͤhrenden Feuerzug. Der Ofen

b ist mit einem Roste c

versehen, welcher sich um eine senkrechte Welle dreht; leztere ist hohl, damit Luft

durch sie stroͤmen kann, und damit sie gleichsam wie ein Geblaͤse zur

Bethaͤtigung des Feuers wirken kann. Die von dem Ofen auslaufenden

Feuerzuͤge e, e, e steigen zwischen den

Wasserbehaͤltern auf und nieder und um sie herum, bis sie den Rauch und den

Dunst endlich in den Schornstein f leiten, der zum

Behufe der Regulirung der Hize mit einem sogenannten Daͤmpfer oder Register

versehen ist.

Das Brennmaterial gelangt in Folge der Umdrehungen einer gezahnten Walze h allmaͤhlich und in kleinen Stuͤken auf

die schiefe Flaͤche i, uͤber die es dann

auf den im Ofen befindlichen Rost Hinabrollt. Der Rost c

wird umgetrieben, indem eine an der horizontalen Welle k

befindliche endlose Schraube in ein Wurmrad eingreift, welches an der senkrechten

Welle des Rostes angebracht ist. Auf aͤhnliche Weise erhaͤlt auch die

gezaͤhnte Walze h ihre rotirende Bewegung; indem

deren horizontale Welle mit dem rotirenden Theile der Maschine in Verbindung

gebracht ist.

Der in den Wasserbehaͤltern erzeugte Dampf geht in die Dampfkammer l uͤber, und gelangt von hier aus durch die

Roͤhre m in den Cylinder der Maschine. Bei n ist ein Sicherheitsventil angebracht.

Ein Kessel dieser Art kann zum Behufs der Reinigung leicht in Stuͤke zerlegt

werden; man nimmt naͤmlich zuerst den Mantel ab, und trennt dann die inneren

Theile, indem man sie an den den Feuerzuͤgen zunaͤchst liegenden

Gefuͤgen losschraubt. Die uͤbrigen Theile der Wasserbehaͤlter

bleiben zusammengenietet.

Die Kessel lassen sich unter Beibehaltung eines im Uebrigen aͤhnlichen Baues

auch mit einem fixirten Roste ausstatten. Die Wasserbehaͤlter und

Feuerzuͤge koͤnnen unter Beibehaltung desselben Principes auch die Form von

Kutschenwoͤlbungen haben, wie man dieß aus dem senkrechten Durchschnitte,

Fig. 9,

aus dem Laͤngendurchschnitte, Fig. 10, und aus dem

horizontalen Durchschnitte oder Grundrisse, Fig. 11, ersieht.

An diesen lezteren Figuren ist a der Ofen; b, b, b sind die Wasserkammern; c, c, c die Feuerzuͤge, welche von dem Ofen in den Schornstein

fuͤhren, und die auf ihrem Laufe der Laͤnge nach zwischen mehreren

Wasserkammern durchgehen, anstatt wie bei Fig. 7 zwischen ihnen auf

und nieder zu steigen. Die Speisung des Ofens geschieht hier auf gewoͤhnliche

Weise durch ein vorne angebrachtes Ofenthuͤrchen. Die Speisung des Kessels

geschieht durch eine Roͤhre d, welche an dem

unteren Ende verschlossen ist, und in deren Seitenwaͤnden Loͤcher

angebracht sind, damit das Wasser ausfließen kann. Der Dampf gelangt aus der

Dampfkammer e durch die Roͤhre f in die Maschine. Fuͤr ein Sicherheitsventil ist

bei g gesorgt.

Unter dem Kessel laufen der Laͤnge nach zwei Roͤhren, von denen aus

kleine Verbindungsroͤhren an die Wasserkammern fuͤhren, damit der

Kessel ausgeleert werden kann, wenn es noͤthig ist; und damit sich auch der

allenfalls auf dem Boden sich ansammelnde Saz ausblasen laͤßt. Auch diese Art

von Kessel kann uͤbrigens leicht in Stuͤke zerlegt werden.

Tafeln