| Titel: | Ueber zwei dynamometrische Apparate zum Messen der Kraft, welche von Triebkräften, denen Leben inwohnt, ausgeübt wird, und zum Messen der von ihnen vollbrachten Arbeit. Von Hrn. A. Morin, Capitän bei der königl. franz. Artillerie, und Professor der Mechanik bei der Genieschule in Metz. |

| Fundstelle: | Band 65, Jahrgang 1837, Nr. LX., S. 260 |

| Download: | XML |

LX.

Ueber zwei dynamometrische Apparate zum Messen

der Kraft, welche von Triebkraͤften, denen Leben inwohnt, ausgeuͤbt wird,

und zum Messen der von ihnen vollbrachten Arbeit. Von Hrn. A. Morin, Capitaͤn bei der

koͤnigl. franz. Artillerie, und Professor der Mechanik bei der Genieschule in

Metz.Hr. Morin erhielt fuͤr diese Abhandlung, in der

die von der Société d'encouragement in

Hinsicht der Dynamometer ausgeschriebene Preisaufgabe zum Theil geloͤst

ist, die große goldene Medaille.A. d. R.

Aus dem Bulletin de la Société

d'encouragement. Mai 1837, S. 161.

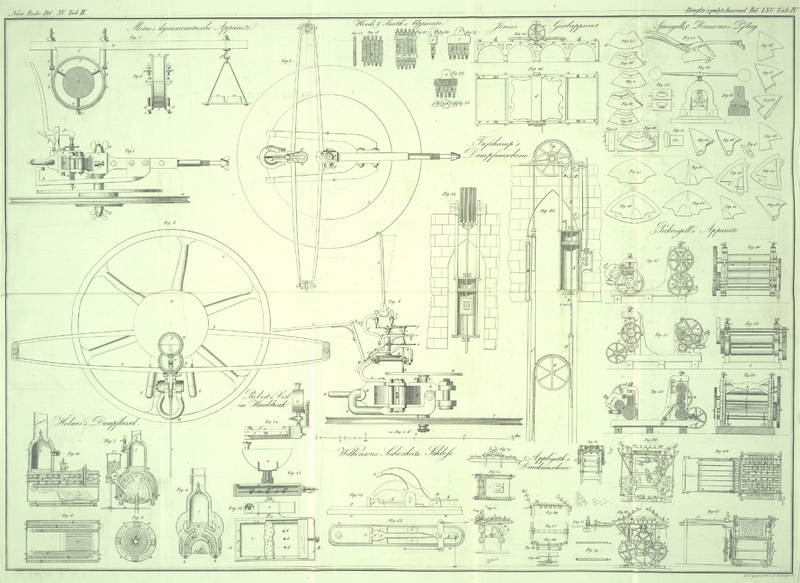

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Morin, uͤber Dynamometer.

§. 1. Bevor ich andeuten will, welche verschiedene Loͤsungen mir die

von der Gesellschaft ausgeschriebene Preisfrage zuzulassen scheint, glaube ich

einige Bemerkungen uͤber die Art ihrer Stellung vorausschiken zu

muͤssen.

Die Gesellschaft verlangt, daß das vorgelegte Instrument die

Dauer einer jeden in der Kraft Statt findenden Oscillirung

angebe, um daraus die Summe der innerhalb einer bestimmten

Zeit aufgewendeten Kraft zu erfahren; sie glaubt, daß es zu diesem Zweke

von Nuzen seyn koͤnnte, wenn sich die Zeit von

Secunden-Bruchtheilen an bis zur Stunde in beliebig wechselbare

Bruchtheile abtheilen ließe.

Von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet muͤßte also das Instrument bei jedem

Elemente dt der Zeit den Werth der

ausgeuͤbten Kraft F und die Dauer t oder dt der Zeit,

waͤhrend der sie wirkte, und mithin das Product dieser beiden

Quantitaͤten Ft oder Fdt, d.h. die Quantitaͤt der Totalbewegung

sFdt, welche waͤhrend der ganzen Zeit

seiner Thaͤtigkeit durch den Kraftaufwand hervorgebracht wird, angeben.

Bei der Anwendung der Kraͤfte auf die Industrie, wie z.B. auf das Ziehen von

Wagen, auf das Ziehen von Schiffen, auf Eisenbahnen etc., kommt es aber in der

Hauptsache nicht darauf an, die Quantitaͤt der Bewegung oder das Product der

Kraft und der Dauer ihrer Wirkung, – ein Product, welches bekanntlich jenem

der Masse multiplicirt mit der Geschwindigkeit, welche die vom Anfange der Wirkung

der Kraft bis zum Augenblike der Beobachtung erlangte, gleich ist, – zu

bestimmen; sondern es handelt sich vielmehr um die Quantitaͤt der

vollbrachten Arbeit oder um das Product der ausgeuͤbten Kraft mit der in

ihrer Richtung durchlaufenen Wegstreke. Dieses leztere Produkt ist es

naͤmlich, welches zur Bemessung des Nuzeffectes aller Triebkraͤfte

oder Motoren dient.

Es waͤre hier am unrechten Orte mich weiter hieruͤber zu verbreiten;

ich beschranke mich daher auf Andeutung dieses Unterschiedes, weil es mir scheint,

daß ein Apparat, der den Werth des Kraftaufwandes (effort) und des durchlaufenen Raumes und das Product aus diesen beiden

Quantitaͤten angibt, dem Zweke der Gesellschaft und den Beduͤrfnissen

der Industrie besser entspricht, als ein solcher, der den Werth des Kraftaufwandes

und jenen der Zeit oder die Quantitaͤt der Bewegung andeutet.

Man wird uͤberdieß einsehen, daß man, um den Kraftaufwand und die Zeit zu

bestimmen, nicht nur eines Dynamometers, sondern auch eines Chronometers bedarf,

wodurch die Aufgabe viel verwikelter, der Preis der Instrumente weit hoͤher

und deren Benuzung weit schwieriger werden wuͤrde. Uebrigens laͤßt

sich die Aufgabe auch von diesem Standpunkte aus auf ziemlich einfache Weise

loͤsen; ja sie ward es bereits im Jahre 1834 von mir bei Gelegenheit der

Versuche, welche ich uͤber das Eindringen kugeliger Koͤrper in weiche

Medien und uͤber die Geseze der Fortpflanzung der Bewegung durch den Stoß anstellte, und deren

Resultate man im 6ten Bande des von der Akademie herausgegebenen Recueil des savans étrangers abgedrukt

findet.

§. 2. Ich habe mir bei der Verfertigung einer dynamometrischen Feder (ressort dynamométrique) folgende Bedingungen

gesezt:

1) sollen die verschiedenen Biegungen oder Fluxionen der Vorrichtung mit den

ausgeuͤbten Kraͤften im Verhaͤltnisse stehen. Dadurch wird

naͤmlich das Instrument bequem zu handhaben; denn wenn ein Mal das

Verhaͤltniß dieser Kraͤfte zu den Biegungen bekannt ist, so braucht

man nur leztere zu messen oder eine Andeutung derselben zu haben, um ohne alle

Berechnung und mit einem einfachen Tarirungsmaaßstabe den Ausdruk fuͤr den

Kraftaufwand zu erhalten.

2) soll die Empfindlichkeit des Instrumentes mit der Intensitaͤt der zu

messenden Kraͤfte im Verhaͤltnisse stehen.

3) darf die Elasticitaͤt des Instrumentes durch den mehr oder minder raschen

Wechsel des Kraftaufwandes nicht Schaden leiden.

§. 3. Anwendung der Theorie des Widerstandes der festen

Koͤrper gegen die Biegung auf den gegenwaͤrtigen Fall. Ich

glaube in dieser Hinsicht nicht auf eine detaillirte Auseinandersezung eingehen zu

muͤssen, sondern beschraͤnke mich darauf in Erinnerung zu bringen,

daß, wenn die Federplatten die parabolische Gestalt eines gleichen Widerstand

leistenden festen Koͤrpers haben, und wenn

a die Laͤnge einer elastischen Platte, von dem

Einfuͤgungspunkte an bis zu jenem Punkte gerechnet, an welchem sie durch die

zu ihrer Biegung noͤthige Normalkraft angereizt wird, bezeichnet;

b deren Dike nach der Richtung der

Biegungsflaͤche;

c deren Breite in einer senkrecht gegen diese

Flaͤche laufenden Richtung;

f die Biegung in normaler Richtung gegen die

urspruͤngliche Direction der Platte gemessen;

P die Kraft, welche normal in eben dieser Direction

ausgeuͤbt wird;

A einen Elasticitaͤts-Coefficienten,

welcher fuͤr einen und denselben Koͤrper constant, von einem zum

anderen hingegen wandelbar ist; zwischen diesen Quantitaͤten das

Verhaͤltniß f = fPc³/Aab³ besteht, wonach man

jede einzelne bestimmen kann, wenn die uͤbrigen bekannt sind. Bei der

Anwendung dieser Formel, um die es sich hier handelt, hat man die Dimensionen der

Feder so zu bestimmen, daß sie unter einer gegebenen Kraft eine bestimmte Biegung

annimmt; indem hiedurch,

da sich die uͤbrigen Biegungen innerhalb ziemlich ausgedehnten, immer aber

den Kraͤften proportionalen Graͤnzen befinden, fuͤr alle

Faͤlle dasselbe Verhaͤltnis hergestellt seyn wird.

§. 4. Von den Verhaͤltnissen, welche zwischen den

verschiedenen Proportionen der Federn herzustellen sind. Die zu obiger

Formel fuͤhrende Theorie fußt sich auf gewisse Hypothesen, die innerhalb der

Graͤnzen der Verlaͤngerung, welche die Koͤrper durch die

Biegung erleiden, ziemlich genau mit den Resultaten angestellter Versuche

uͤbereinstimmen. Hieraus ergibt sich, daß die Dimensionen der Federplatten in

solchen Verhaͤltnissen zu einander stehen sollen, daß die bewirkten Biegungen

diese Graͤnzen nicht uͤberschreiten.

Ich habe aus der Verfertigung verschiedener Dynamometer erfahren, daß man immer den

Lasten proportionale Biegungen erhaͤlt, so lange die Gesammtbiegung nicht

uͤber 0,10 bis 0,08 Meter der Laͤnge der Platte betraͤgt.

Hienach ließe sich a priori zwischen f und c folgendes

Verhaͤltniß sezen:

f = 0,10 c

fuͤr kleine Federn von

100 bis 150 Kilogr.

f = 0,08 c

fuͤr große Federn von

150 bis 600 –

Was die Breite a der Feder in einer gegen die

Biegungsflaͤche senkrechten Richtung betrifft, so kann diese beinahe

willkuͤrlich angenommen werden. Sie soll jedoch nicht uͤber 0,04 Meter

betragen, weil das beim Haͤrten entstehende Werfen um so merklicher wird, je

groͤßer die Breite ist, und weil hieraus bei der Adjustirung Schwierigkeiten

erwachsen.

§. 5. Von der Bestimmung des

Elasticitaͤts-Coefficienten des zur Verfertigung der Federn

verwendeten Stahles. Der Elasticitaͤts-Coefficient A des Gußstahles war zu der Zeit, wo ich die ersten

Dynamometer verfertigen ließ, noch nicht zur Genuͤge bekannt; ich konnte mich

jedoch bei deren Verfertigung selbst von dessen Werth mit einer fuͤr

technische Zweke hinreichenden Genauigkeit uͤberzeugen.

Bei der Beobachtung der Biegungen eines ersten Dynamometers, welchen ich bei

Versuchen uͤber die Reibung anwendete, fand ich

A = 33444000000

Kilogr.

Bei der Beobachtung zweier anderer Dynamometer,

von denen jeder eine Kraft von 200 Kilogr. hatte, fand ich fuͤr den

einen

A = 27595000000

Kilogr.

und fuͤr den anderen

= 29833000000

–

Bei einem vierten endlich von einer Kraft von

400 Kilogr. war

A = 36910000000

Kilogr.

Das Mittel dieser vier Werthe, auf welche die Verschiedenheit der Qualitaͤt des

angewendeten Stahles einen sehr merklichen Einfluß ausuͤben konnte, ist

demnach A = 31945500000 Kilogr.; und auf dieses kann man

bei der Berechnung der Dynamometer mit Zuversicht bauen, weil es sich nicht um

Herstellung eines strengen Verhaͤltnisses zwischen den Verhaͤltnissen

und der Biegung handelt; sondern weil es bloß darum zu thun ist, im Voraus eine

Graͤnze zu bestimmen, von der sich dasselbe nicht zu weit entfernt. Wenn das

Instrument fertig ist, so sucht man den genauen Werth dieses Verhaͤltnisses,

indem man es der Einwirkung bekannter Kraͤfte aussezt, und die da, durch

entstehenden Biegungen beobachtet, woraus sich der wirkliche Tarirungsmaaßstab (echelle de tare) des Dynamometers ergibt.

§. 6. Von der Anordnung der Federplatten. Mit

Huͤlfe der eben angedeuteten Verhaͤltnisse und des Werthes des

Elasticitaͤts-Coefficienten wird es leicht seyn aus der in §. 3

gegebenen Formel eine der drei Quantitaͤten f, a

und b abzuleiten, wenn die beiden uͤbrigen

gegeben sind. Ich will sogleich mehrere Anwendungen hievon auf bereits verfertigte

Dynamometer zeigen; vorher jedoch deren Bau im Allgemeinen erlaͤutern.

Ich gab dem Profile der Federplatten nach der Richtung der Biegung die Gestalt eines

festen Koͤrpers von gleichem Widerstande, weil sich hieraus bei gleicher

Krafteinwirkung und mit gleichem Widerstaͤnde gegen den Bruch eine doppelt

groͤßere Biegung als mit einem festen Koͤrper von gleicher Dike

ergibt, und weil mithin das Instrument um so empfindlicher wird. Ich sezte den

Dynamometer aus zwei vollkommen gleichen Federn zusammen, die, wie man in Fig. 1 und 2 bei a, a' und b, b' sieht, an

ihren Enden in ein Ohr von gleicher Breite auslaufen, durch welches in der Richtung

der Breite ein Loch gebohrt ist. Durch diese Ohren, so wie auch durch die

Baͤnder f, f, welche uͤber und unter den

Federn angebracht sind, sind kleine staͤhlerne Bolzen gefuͤhrt, und

mit Schraubenmuttern solcher Maßen daran fixirt, daß sich die Federn mit

Leichtigkeit in ihrer Laͤngenrichtung bewegen, und von selbst in

Parallelismus gelangen koͤnnen, wenn die Kraft senkrecht gegen die Feder b, b' wirkt, die auf folgende Weise an dem zu ziehenden

Koͤrper befestigt ist.

Durch das Gehaͤuse oder durch die Klemme c ist

eine Oeffnung geschnitten, durch welche die Feder ihrer Laͤnge nach so

gestekt wird, daß die in deren Mitte gelassene Schulter (deren Dimensionen genau der

Weite der Klemme entsprechen) in dieses leztere zu ruhen kommt. Die an ihren Enden

kegelfoͤrmig gestalteten Drukschrauben g zwangen

die Feder in dem Gehaͤuse fest ein. Die Laͤnge der Feder wird von

ihrem Austritte aus dem Gehaͤuse bis zu dem Mittelpunkte der beiden

Loͤcher b, b' gerechnet. Die vordere Feder a, a' ist auf aͤhnliche Weise gleichfalls durch ein

Gehaͤuse d gefuͤhrt, und an diesem ist ein

Ring r, auf den die Zugkraft wirkt, angebracht.

Bei dieser Einrichtung des Dynamometers ist die Zugkraft gleichmaͤßig

zwischen, den beiden Gefuͤgen vertheilt und jeder Arm der beiden Federn der

Haͤlfte dieser Kraft ausgesezt. Da sich aber die Mitten der beiden Federn um

das Doppelte der Biegung der Enden von einander entfernen, so folgt hieraus, daß die

Empfindlichkeit des Instrumentes zwei Mal so groß ist, als jene einer jeden

einzelnen Feder.

Uebrigens ist es gut, wenn in Hinsicht auf die erwaͤhnten Klemmen c, d eine solche Einrichtung getroffen ist, daß sich

dies selben beruͤhren, wenn sich das Instrument im Zustande der Ruhe

befindet; denn auf diese Weise koͤnnen sie bei den Schwingungen nicht jenen

Punkt uͤberschreiten, der einem Null von Spannung entspricht. Diese

Vorsichtsmaßregel ist zwar nicht in allen Faͤllen streng nothwendig; allein

sie gewaͤhre unter gewissen Umstaͤnden Vortheile, die man erst

spaͤter zu wuͤrdigen lernen wird. Endlich muß ich bemerken, daß sich

die Klemmen auch so einrichten lassen, daß sie nach Belieben verschiedene Federn

aufnehmen koͤnnen.

§. 7. Resultate der uͤber den Gang der Biegungen

der Federn angestellten Versuche. Nachdem ich angegeben habe, welche

Richtschnur man bei der Bestimmung der Dimensionen der Federn zu befolgen hat, und

welche Anordnung ihnen gegeben wurde, will ich nun zeigen, mit welcher Genauigkeit

man auf diesem Wege Dynamometer erzielen kann, die innerhalb sehr ausgedehnter

Glaͤnzen Biegungen erleiden, welche den ausgeuͤbten Kraͤften

proportional sind.

Der erste von mir verfertigte Dynamometer gab als

Elasticitaͤts-Coefficienten des Gußstahles A = 33444000000 Kilogr. Da sich außerdem a =

0,020 M., c = 0,25 M., f =

0,25 M., und P = 50 Kilogr. ergab, so wurde aus der in

§. 3 angegebenen Formel abgeleitet: b = 0,0072

M.

Nach diesen Daten und der Formel sollte der Dynamometer per Kilogr. Spannung eine Zunahme der Biegung um 0,0005 M. zeigen, wobei

zu bemerken kommt, daß in Folge der getroffenen Anordnung der Federn die wirklichen

Biegungen eines jeden ihrer Arme nur die Haͤlfte der Gesammtzunahme der

Entfernung der Arme von einander betragen.

Dieser Dynamometer ward nun an einem fixen Punkte so aufgehaͤngt, daß die

Federn horizontal standen, worauf dann allmaͤhlich bekannte Gewichte

angehaͤngt wurden, die von 5 zu 5 Kilogr. zunahmen. Die hieraus folgende

Zunahme der Biegung oder des Voneinanderweichens der Federn ward mit einem

Culissen-Decimeter, mit dessen Huͤlfe man Zehntheile eines Millimeters

bestimmen konnte, beobachtet. Als Resultat dieser Beobachtungen ergab sich, daß die

constante Zunahme der Biegung von 0 bis zu 100 Kilogr. 0,00052 und nicht 0,00050

Meter per Kilogr. betrug. Da es nun wenig darauf

ankommt, ob dieses Verhaͤltniß diesen oder jenen Werth hat, wenn nur die

Tarirung genau den wirklichen Werth hat, so folgt hieraus, daß dieses Instrument

seinem Zweke vollkommen entsprochen hat.

Zu Versuchen uͤber das Ziehen der Wagen, welche gegenwaͤrtig in

Ausfuͤhrung sind, so wie zu anderen Versuchen, die unmittelbar uͤber

das Anholen von Schiffen vorgenommen werden sollen, ließ ich zwei andere Dynamometer

verfertigen, mit denen Zugkraͤfte, welche bis an 200 Kilogr. betragen,

gemessen werden koͤnnen. Um deren Dimensionen nicht auf eine laͤstige

und hemmende Weise zu erhoͤhen, ward die Zunahme der einem jeden

Spannungskilogramm entsprechenden Biegung auf 0,00025 Meter beschraͤnkt.

Hiebei ergibt sich bei einem Kraftaufwands von 100 Kilogr. eine Approximation von

1/100, weil es mit den Mitteln, die ich angeben werde, ein Leichtes ist einen den

vierten Theil eines Millimeters betragenden Unterschied in der Biegung zu

messen.

Nach der Beobachtung des vorhergehenden Dynamometers ist A = 33444000000 Kilogr. Es ist ferner gegeben: a = 0,03 M., c = 0,25 M., P = 100, f = 0,025 M. Mithin

ist nach der in §. 3 gegebenen Formel

b = 0,0079 Meter.

Nach Vollendung dieser Instrumente wurden deren Biegungen auf dieselbe Weise wie bei

dem zuerst angegebenen durch bekannte Kraͤfte erprobt. Als Resultat ergab

sich, daß die Biegungen regelmaͤßig um eine constante Quantitaͤt

stiegen, welche an dem ersteren von 25 bis zu 200 Kilogr. bei jeder Vermehrung der

Spannung um einen Kilogramm im mittleren Durchschnitte 0,000303, an dem zweiten

hingegen 0,000280 Meter betrug.

Diese beiden mittleren Werthe sind merklich groͤßer, als jene, auf welche man

zahlen konnte, wenn man die Dimensionen des Dynamometers nach dem aus der

Beobachtung des ersten Instrumentes abgeleiteten

Elasticitaͤts-Coefficienten A berechnete.

Es ruͤhrt dieß ohne Zweifel von einer Verschiedenheit in der Qualitaͤt

des angewendeten Stahles her: so zwar, daß sich der Werth des

Elasticitaͤts-Coefficienten dieser beiden Federn berechnet:

fuͤr erstere

A = 27595000000 Kilogr.

fuͤr leztere

A = 29833000000 Kilogr.

Endlich ließ ich auch noch einen vierten, den vorhergehenden aͤhnlichen

Dynamometer verfertigen, der jedoch eine Kraft von 400 Kilogr. auszuhalten im Stande

war, und bei jeder Vermehrung der Spannung um einen Kilogramm eine Zunahme der

Biegung um 0,00015 Meter zeigte.

Es war an diesem a = 0,04 M., c = 0,30 M., f = 0,30 M., P = 200 Kilogr., A =

27595000000; mithin berechnete sich:

b = 0,0135 Meter.

Die mit diesem Instrumente nach der angegebenen Art angestellten Versuche zeigten,

daß dasselbe genau den gewuͤnschten Grad der Empfindlichkeit hatte, und von 0

bis zu 400 Kilogr. hinauf Biegungen erlitt, die per

Kilogramm regelmaͤßig um 0,00015 Meter stiegen.

Das Zusammenstimmen aller dieser Resultate beweist, daß man mit Huͤlfe der in

§. 3 und 4 gegebenen Formeln und Regeln und mit Huͤlfe des Werthes des

Elasticitaͤts-Coefficienten des Gußstahles leicht einen Dynamometer

verfertigen kann, der eine bestimmte Empfindlichkeit besizt, und der bekannte

Kraͤfte auszuhalten im Stande ist.

§. 8. Von Wesenheit ist es auch, im Voraus das Maximum der Kraft bestimmen zu

koͤnnen, welche ein Dynamometer ohne Gefahr der Beeintraͤchtigung

seiner Elasticitaͤt auszuhalten vermag. Nach der in §. 4 aufgestellten

Regel laͤßt sich diese Kraft immer leicht berechnen; denn ich habe daselbst

angenommen, daß die groͤßte Biegung nicht uͤber 0,10 bis 0,08 der

Laͤnge der Feder betragen darf; und nach der in §. 3 gegebenen Formel

laͤßt sich der Werth der Kraft P, die diese

Biegung erzeugt, leicht bestimmen.

§. 9. Von den Mitteln zur Verhuͤtung der

Ueberwaͤltigung der Feder. Wenn auf die eben angedeutete Weise die

Glaͤnze der Kraft bestimmt worden ist, muß eine Vorkehrung getroffen werden,

wodurch der Dynamometer im Falle die Kraft diese Glaͤnzen

uͤberschritte, verhindert wird, seinerseits das angegebene Maximum der

Biegung zu uͤberschreiten. Man braucht zu diesem Zweke nichts weiter, als an

dem Hinteren Bande oder Stege c seiner Fassung zwei

gekniete Aufhaltarme h, h anzubringen, und die

Laͤnge dieser so zu bestimmen, daß sich die bewegliche Feder unter der

Einwirkung des Maximums der Kraft gegen sie stemmt. In diesem Falle wird all der

Ueberschuß an Kraft von diesen Aufhaͤltern, die gehoͤrig proportionirt

seyn muͤssen, getragen.

Bei dieser Vorkehrung wird der Dynamometer in Hinsicht auf seine Elasticitaͤt

nie Schaden leiden, welche Erschuͤtterungen und Intermittenzen der Spannung

auch auf ihn einwirken moͤgen. Als Beispiel erwaͤhne ich einen

Dynamometer von der Kraft von 100 Kilogr., den ich in den Jahren 1831 bis 34 bei meinen

Versuchen uͤber die Reibung benuzte, und der oft eine Gewalt von 300 und 400

Kilogr. aushielt, und dem ploͤzlichen Wechsel in der Spannung von 0 bis zur

aͤußersten Graͤnze derselben ausgesezt war, ohne daß seine

Elasticitaͤt waͤhrend dieser vierjaͤhrigen Dienstzeit auch nur

im Geringsten Schaden gelitten haͤtte.

§. 10. Die oben angegebenen Regeln lassen sich auch auf die Verfertigung

isolirter dynamometrischer Federn mit einem einzigen Arme anwenden; ich bediente

mich ihrer auch zur Herstellung eines Rotationsdynamometers, womit die constante,

wechselnde oder mittlere Kraft, die einer Rolle durch eine Treibschnur oder ein

Laufband, oder einer Welle durch ein Raͤderwerk mitgetheilt wird, gemessen

werden kann. Ich glaube hier keine Beschreibung dieses Apparates geben zu sollen, da

derselbe nicht direct unter die Classe jener gehoͤrt, welche die Gesellschaft

gefordert hat. Ich bemerke daher nur, daß man ihn in einer Abhandlung, welche ich am

Anfange des Jahres 1835 der Akademie der Wissenschaften in Betreff mehrerer neuer

Versuche uͤber die Reibung vorlegte, beschrieben findet, und daß ich mich

seiner den ganzen Sommer 1834 uͤber mit bestem Erfolge bediente.

§. 11. Von der Curve des Laͤngenprofiles der

Federn. Da die Dike der Feder nach der Richtung der Biegung an jenem

Theile, an welchem sie in die fixirten oder beweglichen Gehaͤuse eingerahmt

ist, bekannt ist; und da das Profil der Feder nach derselben Richtung jenes eines

festen Koͤrpers von gleichem Widerstaͤnde seyn muß, so laͤßt

sich die parabolische Curve dieses Profiles leicht ziehen. An der inneren Seite sind

naͤmlich die Federplatten gerade, wenigstens in so weit, als es das durch die

Haͤrtung unvermeidlich erzeugte Werfen gestattet; nach Außen hingegen haben

sie die Gestalt einer Parabel, welche durch die Gleichung

y² = (b²/c) x

bezeichnet ist.

Wenn x die Abcissen an dem geradlinigen Theile von dem

Ende der Feder an oder von der Entfernung c des

Einrahmungspunktes an gemessen, und y die Ordinaten des

Profiles sind, so ergeben sich z.B. fuͤr die Dynamometer

Textabbildung Bd. 65, S. 268

v. 100 Kilogr.; v. 200 Kilogr.; v.

400 Kilogr.; Werthe v. x; Werthe v. y

Wenn die Federn geschmiedet sind, so kann man, wenn sich ihr

Profil merklich von diesen Proportionen entfernen sollte, sie leicht durch Feilen

auf dieses zuruͤkfuͤhren.

§. 12. Von den Mitteln zur Erzielung einer bleibenden

Spur der Biegungen waͤhrend eines bestimmten Zeitraumes. Da das

bisher Gesagte den auf den Bau der eigentlichen Dynamometer bezuͤglichen

Theil der Frage genuͤgend aufklaͤren duͤrfte, so habe ich

nunmehr nur noch anzudeuten, welche Mittel ich in Anwendung brachte, um entweder

eine bleibende Spur all der verschiedenen, constanten oder mittleren Spannungen,

denen der Apparat ausgesezt gewesen war, oder die Totalsumme der auf einer gegebenen

Wegstreke oder selbst innerhalb einer bestimmten Zeit ausgeuͤbten Arbeit zu

erhalten.

§. 13. Von der Erzielung einer bleibenden Spur der

Biegungen. Um eine Spur jener Biegungen zu erhalten, die der Dynamometer in

jedem Augenblike erleidet, bediente ich mich mit bestem Erfolge folgender, aus Fig. 1 und 2 ersichtlichen

Vorrichtung.

Das Gehaͤuse c ist an dem Koͤrper, welcher

fortgezogen wird, und der nach Belieben ein Schlitten, ein Wagen, ein Boot etc. seyn

kann, fixirt. Hinter der durch dasselbe gefuͤhrten Federplatte ist senkrecht

mit der Flaͤche der Federn ein cylindrisches Loch durch dasselbe gebohrt.

Durch dieses Loch ist eine Spindel i gefuͤhrt, an

deren oberem Theile eine Schraubenmutter k und eine

Gegenschraubenmutter angebracht ist, die aber ganz einfach auch mit einem als

Ausladung oder Schulter dienenden Kopfe versehen seyn koͤnnte. Unter den

Federn und in einer Entfernung von 0,2 oder 0,3 Met. traͤgt diese Spindel

zuerst eine vollkommen ebene, messingene Platte l, auf

die ein Blatt Papier geleimt wird, und weiter unten eine mit einer oder mehreren

Kehlen ausgestattete Rolle m. Diese Kehle dient zur

Aufnahme einer Schnur, welche zum Umtreiben der Rolle bestimmt ist. Handelt es sich

um einen Schlitten oder um ein Boot, so wird das eine Ende dieser Schnur hinter dem

beweglichen Koͤrper an einem fixen Punkte, und das andere Ende entweder in

der Kehle oder vor ihr an einem anderen fixen Punkte befestigt; in welchem Falle die

Schnur ganz um die Rolle laͤuft. Soll der Apparat auf einer ziemlich langen

Streke, z.B. durch 50 Meter, in Thaͤtigkeit seyn, so waͤre auch

fuͤr die angedeuteten Faͤlle anstatt der eben erwaͤhnten

Vorrichtung die folgende, hauptsaͤchlich fuͤr alle Arten von

Raͤder-Fuhrwerken geeignete in Anwendung zu bringen. Die Kehle der

Rolle ist naͤmlich mit einer Schnur umschlungen, welche vermittelst kleiner

Leitungsrollen auch um die Rabe des einen der Raͤder gefuͤhrt ist. Sowohl in dem

einen, als in dem anderen Falle pflanzt sich die Bewegung des Koͤrpers in

einem constanten Verhaͤltnisse an die Messingplatte fort. So ist z.B. an

Schlitten und Booten die Geschwindigkeit des Umfanges der Kehle genau jene der

Ortsveraͤnderung dieser Koͤrper; waͤhrend sie an den

Raͤderfuhrwerken zu jener des Rades oder zu dem durchlaufenen Raͤume

in einem Verhaͤltnisse steht, welches von den Speichen des Rades, der Nabe

und der Rolle abhaͤngt.

§. 14. Ich muß bemerken, daß, wenn man bei gewissen Versuchen den Kraftaufwand

in Hinsicht auf die Zeit bestimmen muͤßte, der Platte irgend eine bekannte

gleichfoͤrmige Bewegung zu geben waͤre. Dieß ist leicht mittelst

chronometrischer Apparate zu erzielen; ich selbst bediente mich solcher bei mehreren

Versuchen, wie ich dieß denn auch in meiner oben erwaͤhnten Abhandlung

beschrieben habe.

§. 15. Von dem zur Hervorbringung der Spur dienenden

Zeichenstifte. Wenn man auf das in §. 13 Gesagte zuruͤkgeht,

so sieht man, daß jedem Umgange der Platte ein bestimmter Raum, den der bewegliche

Koͤrper durchlief, entspricht. Das vordere Gehaͤuse hat nun

gleichfalls eine Oeffnung und zwar parallel mit jener, durch die die Rotationsachse

dieser Platte gefuͤhrt ist. Diese im Inneren mit einem Schraubengewinde

versehene Oeffnung dient der messingenen Schraube n,

welche zu leichterer Handhabung mir einem großen Kopfe versehen ist, als

Schraubenmutter. Der untere Theil dieser Schraube ist mir einer kleinen Dille

versehen, in welcher sich ein Pinsel befindet, dessen Spize, wenn sie in chinesische

Tusche oder in irgend eine andere Art von Tinte getaucht ist, und mit Huͤlfe

des Kniehebels p, auf den die Feder q druͤkt, in Beruͤhrung mit der Platte

herum gefuͤhrt wird, auf das Blatt Papier eine Curve der Biegungen

verzeichnet. Wenn die auf den Dynamometer ausgeuͤbte Kraft constant bleibt,

so bleibt auch die Entfernung der beiden Federn von einander eine und dieselbe, so

daß die von dem Pinsel beschriebene Curve einen Kreis bildet; wechselt die Kraft

hingegen, so wird sich, je nachdem die Kraft zu- oder abnimmt, die Curve von

der Achse entfernen oder sich ihr naͤhern. Da uͤbrigens der Anfang der

Bewegung und der Curve auf dem Papiere angedeutet ist, so ist es klar, daß man

fuͤr jede Stellung des Koͤrpers die Biegung und folglich auch die

ausgeuͤbte Kraft messen kann. Uebrigens ist der Halbmesser des Kreises, der

dem Momente, in welchem die Feder abgespannt war, entspricht, im Voraus bekannt; man

kann daher veranstalten, daß sich die Federn in dieser Stellung einander noch weiter

naͤhern koͤnnen oder nicht.

§. 16. Von der Bestimmung der mittleren Kraft. Wenn

der zu messende Kraftaufwand um irgend einen mittleren Werth, wie z.B. um jenen

eines Pferdes, eines Menschen etc. herum schwankt, so wird die Doppelkreuzung der

Curven natuͤrlich die mittlere Curve der Biegungen und mithin die mittlere

Kraft, welche man zu wissen wuͤnscht, geben. Will man hingegen die

wandelbare, jeder einzelnen Stellung entsprechende Kraft haben, so braucht man nur

die beschriebenen Bogen zu entwikeln, sie in Raͤume, welche von dem

Koͤrper durchlaufen wurden, zu uͤbertragen, – was leicht

geschehen kann, da diese Quantitaͤten durch ein constantes Verhaͤltniß

miteinander verbunden sind, – und dann diese Raͤume fuͤr die

Abscissen einer Curve zu nehmen, deren Ordinaten die Kraͤfte und die einem

jeden Raͤume entsprechenden Biegungen waͤren. Die nach den bekannten

Methoden vorgenommene Quadratur dieser Curve wird offenbar den Werth der auf dem

durchlaufenen Wege entwikelten Totalarbeit liefern. Eben so kann man auch das Mittel

des Kraftaufwandes, oder die hoͤchste und geringste Kraft, welche

ausgeuͤbt wurde, und wenn eine Periodicitaͤt in den Schwankungen der

Kraft Statt faͤnde, deren Glaͤnzen ausmitteln und bestimmen.

§. 17. Anstatt eines Pinsels kann man, wie Fig. 1 zeigt, auch einen

Bleistift anwenden; dieser muͤßte durch eine leichte Spiralfeder gegen das

Papier angedruͤkt werden. Eben so kann man sich eines hohlen Gehaͤuses

bedienen, welches mit Tinte angefuͤllt, und an dem oberen Ende verschlossen,

an dem unteren kegelfoͤrmigen Ende hingegen mit einem haarduͤnnen

Loche versehen ist. Die Spize des Pinsels muß fein seyn, und darf durch den Druk der

Schraube, die wie der Pinsel selbst die Richtung des von der Platte beschriebenen

Kreises annimmt, nur wenig auf das Papier niedergebogen werden. Diese Biegung

uͤbt uͤbrigens auf das Maaß der Biegung der Feder nur einen sehr

geringen Einfluß. Damit der Pinsel eine hinreichende Menge Tusche fassen kann, muß

er am Koͤrper wenigstens 0,003 bis 0,004 Meter im Durchmesser haben. Ich

bediene mich gewoͤhnlicher Haarpinsel, die ich aus den Kielen nehme, und die

ich, nachdem ich sie in einer Entfernung von 0,010 oder 0,012 M. von ihrer Spize

gebunden, in die kleine Dille bringe, welche auf den Stiel geschraubt wird. Endlich

kann man auch noch einen Schieferstift, der auf eine Schieferplatte zeichnet, oder

eine etwas abgestumpfte metallene Spize, welche in irgend eine weiche Substanz

zeichnet, oder eine andere beliebige Vorrichtung anwenden.

§. 18. Man kann sich denken, daß man den Zeichenstift nicht zu lange zeichnen

lassen darf, ausgenommen es handelt sich bloß um Ausmittelung der mittleren Kraft;

denn nach 5 bis 6 Umlaͤufen der Rolle wird es schwer die Curven von einander zu

unterscheiden. Man kann aber den Rollen solche Verhaͤltnisse geben, daß man

z.B. die Curve jener Biegungen erhaͤlt, die einem durchlaufenen Raum von 10

bis 12 Meter entsprechen. Handelt es sich aber nur um die mittlere Kraft, so kann

man den Zeichenstift weit laͤnger, und waͤhrend einer Streke von

wenigstens 50 Meter zeichnen lassen.

§. 19. Nach beendigtem Versuche nimmt man die Platte ab, wo man dann durch

Messung der Biegungen und nach dem bekannten Verhaͤltnisse, welches zwischen

diesen und den angewendeten Kraͤften besteht, leztere bestimmen kann. Wollte

man jedoch auch diese Berechnung umgehen, so koͤnnte man sich eines kleinen

Richtscheites bedienen, welches in das im Mittelpunkt der Platte befindliche Loch

eingesezt oder gegen den Absaz der Achse angelegt wird, und auf dem eine im Voraus

gemachte Eintheilung angebracht ist. Von diesem Richtscheite kann man, wenn man es

in der Richtung eines Halbmessers auf die Platte legt, mit Leichtigkeit den einer

bestimmten Biegung entsprechenden Werth der Kraft ablesen.

§. 20. Der hier beschriebene Apparat gibt demnach Mittel an die Hand, womit

man ohne alle Beihuͤlfe des Calculs und durch einfache Betrachtung der von

dem Zeichenstifte zuruͤkgelassenen Spuren die mittlere oder die wandelbare

Kraft erfahren kann, die auf einen Schlitten, einen Wagen, ein Boot, einen Pflug

oder uͤberhaupt auf irgend einen gezogenen Koͤrper wirkte. Seine

Empfindlichkeit laͤßt sich den zu messenden Kraͤften anpassen, und er

kann ohne Nachtheil heftigen Gewalten und Erschuͤtterungen widerstehen. Er

ist leicht anwendbar, und kann in die Haͤnde eines jeden einfachen Arbeiters

gelegt werden. Er laͤßt sich durch ein Gehaͤuse, in welches man ihn

bringt, gegen die nachtheiligen Einfluͤsse der Witterung schuͤzen. Er

gibt Andeutungen, die von dem Willen desjenigen, der sich seiner bediente,

unabhaͤngig sind, und die von ihm gelassenen Spuren lassen sich nicht

veraͤndern. Sein Preis endlich erleidet durch die Verschiedenheit der

Staͤrke der Federn keine großen Veraͤnderungen, indem man

vollstaͤndige Dynamometer dieser Art von 100 bis zu 600 Kilogr. fuͤr

die unbedeutende Summe von 250 Fr. liefern kann.

§. 21. Um den von der Gesellschaft gestellten Bedingungen zu genuͤgen,

habe ich nunmehr anzugeben, welche Vorkehrung ich in Anwendung brachte, um

waͤhrend einer bestimmten Streke oder einer bestimmten Zeit von

groͤßerer Ausdehnung die Totalsumme der Arbeit, die von irgend einer nach

einer bestimmten Richtung wirkenden Triebkraft vollbracht wurde, zu messen. Auf

diese Frage nun findet das, was ich von meiner ersten Art von Dynamometer gesagt

habe, vollkommene Anwendung; und nach der muthmaßlichen Intensitaͤt der ausgeuͤbten

oder zu messenden Kraft wird es leicht seyn eine Feder von gehoͤriger

Staͤrke zu verfertigen. Der einzige Unterschied besteht darin, daß an dem

Instrumente ein Apparat anzubringen ist, vermoͤge dessen man sich nach

Zuruͤklegung irgend einer bestimmten Streke bloß durch das Gesicht von der

durch die Triebkraft vollbrachten Quantitaͤt der Arbeit uͤberzeugen

kann. Uebrigens ist klar, daß, wenn die Quantitaͤt der auf einer bestimmten

Streke vollbrachten Arbeit bekannt ist, man die mittlere ausgeuͤbte Kraft

bekommt, wenn man jene Quantitaͤt durch diese Streke theilt.

§. 22. Ich will eine Beschreibung des von mir in Anwendung gebrachten

Zahlapparates vorausschiken, und dann erst die Theorie und praktische Benuzung

desselben erlaͤutern.

Das hintere Gehaͤuse oder die Hintere Klemme A,

welche man in Fig.

3 und 4 sieht, nimmt hinter der stritten Feder E

eine Rotationsachse Q' auf, und zwar in demselben Loche,

welches an dem zuerst beschriebenen Dynamometer die Platte, auf die der Zeichenstift

zeichnete, trug. An dieser Achse ist eine Scheibe B von

einem Halbmesser von 0,076 Met., welche uͤber die Federn zu liegen kommt, und

eine Rolle C aufgezogen, an die die Rotationsbewegung

durch aͤhnliche Mittel, wie oben in §. 13 angegeben wurden,

fortgepflanzt wird. An dem beweglichen Gehaͤuse D

ist mit einer Schraube ein Traͤger a, b

befestigt, welcher allen Bewegungen desselben folgen kann. Das Ende b dieses Traͤgers traͤgt das Stuͤk

c, d, an welchem sich der ganze Zaͤhlapparat

befindet.

Lezterer besteht aus einer Rotationsachse e, f, die mit

der Flaͤche der Scheibe parallel laͤuft, und die mit ihrem Zapfen e in das Stuͤk c, d,

mit dem Zapfen f hingegen in den

zuruͤkgekruͤmmten Arm g desselben

Stuͤkes eingesezt ist. Sie traͤgt gegen f

hin einen Laͤufer h von 0,05 Meter im

Durchmesser; gegen e hingegen ein kegelfoͤrmiges

Getrieb i, welches 16 Zaͤhne und in der Mitte

einen Durchmesser von 0,012 Meter hat. Wenn sich die Scheibe dreht, so fuͤhrt

sie in Folge der Statt findenden Reibung den Laͤufer h mit sich. Man kann, um diese Reibung zu erhoͤhen, die miteinander

in Beruͤhrung stehenden Oberflaͤchen mit Bimsstein oder mit Sand

abreiben; jedoch fand ich dieß an dem ersten Apparate, den ich verfertigte, nicht

fuͤr noͤthig, und noch weniger duͤrfte es an den Apparaten, die

ich dermalen verfertigen lasse, erforderlich seyn, indem diese viel leichter

ausfallen werden. Es erhellt uͤbrigens, daß, wenn sich der Laͤufer im

Mittelpunkt der Scheibe befindet, wo die Geschwindigkeit heinahe null ist, er sich

nicht umdreht: eine Stellung, welche jenem Falle, wo die Feder im Zustande der Ruhe

ist, entspricht.

Das Getrieb i greift in ein Winkelrad k, welches bei einem Durchmesser von 0,048 M. 64

Zaͤhne hat, und welches folglich einen Umgang macht, waͤhrend der

Laͤufer ihrer vier zuruͤklegt. Ueber diesem Rade und an einer und

derselben Spindel befindet sich ein 12zaͤhniges Getrieb l von 0,010 Meter im Durchmesser, und ferner ein in 100

Theile getheilter Gradbogen, der gleich wie das Rad k

eine Viertelumdrehung zuruͤklegt, waͤhrend der Laͤufer eine

ganze vollbringt. Das Getrieb l greift in das mit 60

Zaͤhnen versehene Rad n, so daß lezteres also,

waͤhrend das Getrieb ein Mal umlaͤuft, den fuͤnften, und

waͤhrend der Laͤufer ein Mal umlauft, den zwanzigsten Theil eines

Umganges zu Stande bringt. Die Welle oder Spindel dieses Rades n traͤgt einen zweiten, gleichfalls in 100 Theile

getheilten Gradbogen p.

Hieraus ergibt sich, daß auf einen Umgang des ersten Gradbogens vier Umgaͤnge

des Laͤufers kommen: daß der zweite Gradbogen innerhalb derselben Zeit nur

den fuͤnften Theil eines Umganges vollbringt; und daß auf 20 Umgaͤnge

des Laͤufers ein Umgang des zweiten und vier Umgaͤnge des ersten

Gradbogens kommen. Jeder Grad des ersten Gradbogens entspricht also dem

fuͤnfundzwanzigsten Theile eines Umganges des Laͤufers, und jeder Grad

des zweiten Gradbogens dem fuͤnften Theile eines Umganges desselben

Laͤufers.

§. 23. Hienach ist der Gang dieses Zaͤhlapparates leicht zu verstehen.

Wenn naͤmlich die Maschine in Bewegung ist, so dreht sich die Scheibe, und

die bewegliche Feder F entfernt sich, indem sie der

ausgeuͤbten Kraft nachgibt, wobei sie den ganzen Mechanismus des

Zaͤhlapparates mit sich fuͤhrt. Der Laͤufer h entfernt sich von dem Mittelpunkte der Scheibe B, und dreht sich mit um so groͤßerer

Geschwindigkeit, je rascher sich die Scheibe bewegt, und je weiter er sich von dem

Mittelpunkte dieser lezteren entfernt. Seine Bewegung theilt sich an die Gradbogen

mit, und die Zahl der Grade, welche an jedem derselben innerhalb einer bestimmten

Zeit oder innerhalb eines bestimmten durchlaufenen Raumes voruͤbergegangen,

wird offenbar die Zahl der Umgaͤnge, die der Laͤufer machte,

angeben.

§. 24. Um jedoch die Beobachtungen zu erleichtern, muß man

1) den Zaͤhlapparat nach Belieben in Gang sezen oder zum Stillstehen bringen

koͤnnen; und zwar entweder in einem bestimmten Zeitmomente oder an einer

bestimmten Stelle des durchlaufenen Raumes.

2) Muß auf irgend eine bequeme Weise zu erkennen seyn, welche Grade einander am

Anfange und am Ende einer jeden Beobachtung an beiden Gradbogen gegenseitig

entsprachen.

3) Muß man versichert seyn, daß der Laͤufer bei der Befreiung der Federn und bei den

Erschuͤtterungen nicht nach entgegengesezter Richtung umlaͤuft.

4) Muß man eine einfache Regel haben, nach der man aus der Zahl der Umgaͤnge

des Laͤufers mit Leichtigkeit die Quantitaͤt der vollbrachten Arbeit

oder die mittlere Kraft, welche ausgeuͤbt wurde, ableiten kann.

§. 25. Damit der ersten dieser Bedingungen Genuͤge geleistet werde, ist

der ganze Zaͤhlapparat um zwei Zapfen, die von den Verlaͤngerungen der

Schrauben b gebildet werden, beweglich; und außerdem

druͤken auch noch zwei kleine, an dem Stuͤke a,

b befestigte Federn s zu beiden Seiten der

Fassung c, d mit ihren Enden auf zwei kleine Schrauben

q. In Folge der Wirkung dieser Federn und in Folge

seiner eigenen Schwere uͤbt der Zaͤhlapparat stets einen solchen Druk

auf die Scheibe B aus, daß der Laͤufer durch die

hiedurch entstehende Reibung in Thaͤtigkeit gesezt wird. Ein bei t angebrachtes Gesperr faͤllt nach Belieben in

den Haken u ein, wo dann der Zaͤhlapparat

emporgehoben und außer Thaͤtigkeit gebracht ist.

Wenn man nun mit diesem Apparate eine Beobachtung beginnen will, so druͤkt man

auf den langen Arm v des Gesperres, wodurch der

Zaͤhler losgemacht wird, so daß der Laͤufer, indem er mit der Scheibe

in Beruͤhrung kommt, in Bewegung versezt wird. Stuͤnden die Gradbogen

auf Null, so koͤnnte man von diesem Momente an zu zaͤhlen beginnen, um

in dem Momente, wo man den Versuch beendigen will, den Zaͤhler durch einen

Druk auf die Stange x emporzuheben. Da der

Zaͤhler hierauf beinahe alsogleich in Stillstand kommen wuͤrde, so

bekaͤme man auf diese Weise die Zahl der Umgange, welche der Laͤufer

gemacht hat, so ziemlich genau; immer wird aber diese Methode keine

genuͤgende Genauigkeit gewahren, indem die Theile des Zaͤhlapparates

ein gewisses Bewegungsmoment erlangen, und sich folglich selbst dann noch einige

Zeit uͤber fort bewegen werden, wenn der Zaͤhler bereits emporgehoben

ist. Es ist uͤbrigens leicht einen weit hoͤheren Grad von Genauigkeit

zu erzielen.

§. 26. Von dem Apparate, welcher Spuren der Zahl der

Umgaͤnge, welche die Gradbogen vollbrachten,

zuruͤklaͤßt. Ueber den Gradbogen, in einer und derselben

senkrechten Flaͤche mit ihnen und durch deren Achsen gehend, sind zwei Dillen

z, z angebracht, in welche Pinsel, die in

chinesische Tusche oder in eine fette Tinte eingetaucht worden, oder auch kleine

Bleistifte, oder auch metallene Spizen eingesezt sind. Leztere haͤtten in

eine weiche, auf den Gradbogen ausgebreitete Substanz zu zeichnen. Diese Pinsel oder

Zeichenstifte sind an dem Ende kleiner Staͤbchen, welche sich um Achsen, die

mit den Gradbogen parallel laufen, drehen, und welche an dem anderen Ende durch ein kleines

Band b' miteinander verbunden sind, befestigt. Dieses

Band selbst bildet mit der langen Stange x, die sich um

eine mit dem Gradbogen parallel laufende Achse dreht, ein Gefuͤge. Es erhellt

daher, daß, wenn man diese Stange x um ihre Achse

bewegt, sie die Staͤbchen und die Dillen z, z mit

sich fuͤhrt; und daß die Pinselenden dann kleine Kreisbogen beschreiben,

welche sich in einer Flaͤche, die senkrecht gegen die Flaͤche der

Gradbogen gestellt und durch deren Mittelpunkt gelegt ist, befinden. Da die Dillen

mit Schraubengewinden versehen sind, so ist es ein Leichtes sie so zu adjustiren,

daß die Spize der Pinsel die Gradbogen an dem tiefsten Punkte des Bogens, den diese

beschreiben, beruͤhren; und daß, wenn dieser Punkt voruͤbergegangen

ist, diese Beruͤhrung wieder aufhoͤrt.

Dieser kleine Apparat sezt demnach den Beobachter in Stand genau in dem Augenblik, in

welchem die Beobachtung beginnen oder aufhoͤren soll, auf dem Gradbogen die

entsprechenden Punkte, welche sich in einer und derselben Meridianflaͤche

befanden, zu bezeichnen; und daraus folglich die Zahl der Eintheilungen oder Grade,

welche sich zwischen diesen Stellungen befinden, so wie auch die Zahl der

Umgaͤnge des Laͤufers abzuleiten.

Zu noch groͤßerer Genauigkeit der Resultate duͤrfte es gut seyn, den

Zaͤhler, nachdem man ihn frei gemacht, vor der Anstellung der Beobachtung

einen Augenblik laufen zu lassen. Die Bestimmung der Umgaͤnge des

Laͤufers wird hiedurch nicht im Geringsten beeintraͤchtigt, indem

diese durch die von den Pinseln bewirkten Spuren angedeutet werden.

Man kann die Pinsel waͤhrend eines und desselben Versuches leicht zu

wiederholten Malen auf die Gradbogen zeichnen lassen, indem es, da sich die Spuren

immer in einer und derselben Flaͤche entsprechen und der Linie der

Mittelpunkte folgen, leicht ist, sie in diese Stellung

zuruͤkzufuͤhren, und die Zahl der zwischen jeder der entsprechenden

Spuren begriffenen Eintheilungen zu bestimmen.

§. 27. Wenn die Feder, sobald sie nachlaͤßt, die Stellung, in der der

Laͤufer dem Mittelpunkte der Platte entspricht, uͤberschreiten

koͤnnte, so wuͤrde sich der Laͤufer, so wie auch der

Zaͤhler nach entgegengesezter Richtung umdrehen, woraus nothwendig bedeutende

Stoͤrungen im Gange des Apparates erwachsen muͤßten. Dieß laͤßt

sich leicht vermeiden, wenn man zwischen den beiden Gehaͤusen oder Klemmen

A, D einen Aufhaͤlter anbringt, welcher

dieselben hindert sich einander uͤber die Graͤnze hinaus, fuͤr

die der Apparat adjustirt ist, zu naͤhern. Kommen Momente vor, in denen die

Triebkraft nicht wirkt,

so bleibt der Zaͤhlapparat ganz einfach stehen, wo er dann hiedurch von der

Unterbrechung der Thaͤtigkeit der Triebkraft Rechenschaft gibt.

§. 28. Von der Theorie des Zaͤhlapparates.

Um die hier gegebene Beschreibung zu vervollstaͤndigen, habe ich nur mehr

anzugeben, wie sich aus der Zahl der Umgaͤnge des Laͤufers mit

Leichtigkeit die Quantitaͤt der Arbeit, die von der Triebkraft entweder

innerhalb einer bestimmten Zeit oder innerhalb einer bekannten Streke Weges

vollbracht wurde, ableiten laͤßt. Es fuͤhrt mich dieß zur Entwikelung

der Theorie dieses Apparates, und zwar namentlich in seiner Anwendung auf die Wagen.

Es sey:

r die in Meter ausgedruͤkte Entfernung des

Laͤufers von der Achse der Scheibe unter der in Kilogrammen

ausgedruͤkten Zugkraft F.

ρ der Radius oder Halbmesser des

Laͤufers.

e der in einer Minute von dem Wagen oder dem sonstigen

beweglichen Koͤrper in der Richtung des Zuges durchlaufene Raum.

R der Radius oder Halbmesser des Wagenrades.

n die Zahl der dem Wege c

entsprechenden Umlaͤufe des Rades, wonach

n = e/2πR.

K das Verhaͤltniß der Biegungen, welche von dem

Ruhepunkte oder r = o aus

bis zur Kraft F gemessen wurden, wonach

K = F/r.

N die Zahl der Umgaͤnge des Laͤufers auf

dem Wege e.

R' der Halbmesser der Nabe des Rades oder der Welle, von

der die Scheibe ihre Bewegung mitgetheilt erhaͤlt.

r' der Halbmesser der Rolle der Scheibe.

Die Scheibe macht offenbar waͤhrend eines Umganges des Rades oder der Welle

R'/r' Umgaͤnge;

oder auf den in der Richtung der Zugkraft durchlaufenen Raum e kommen e/2πR .

R'/r' Umgaͤnge.

Der Laͤufer macht auf jeden Umgang der Scheibe r/ρ Umlaͤufe; wonach sich also

fuͤr die dem Wege e unter der Zugkraft F entsprechende Zahl der Umgaͤnge des

Laͤufers ergibt:

Textabbildung Bd. 65, S. 277

Es ist aber:

K = F/r; wonach r = F/K;

folglich

Textabbildung Bd. 65, S. 278

mithin

Textabbildung Bd. 65, S. 278

Da nun der Factor

Textabbildung Bd. 65, S. 278

nur aus constanten Quantitaͤten, welche von den

fuͤr die Halbmesser angenommenen Verhaͤltnissen und von der

Elasticitaͤt der Feder abhaͤngen, besteht, so folgt, daß die Zahl N der Umgaͤnge, welche der Laͤufer

zuruͤklegt, waͤhrend der Koͤrper die Streke e durchlaufen hat, in einem constanten

Verhaͤltnisse zu der vollbrachten Arbeit steht; und daß, wenn ein Mal dieser

Factor bekannt ist und fuͤr einen Dynamometer und den Wagen, an dem dieser

angebracht wird, berechnet worden ist, man nichts weiter braucht, als ihn mit der

Zahl N der Umgaͤnge des Laͤufers zu

multipliciren, um daraus die von der Triebkraft entwikelte Arbeit abzuleiten.

Da der von mir beschriebene Zaͤhlapparat gestattet, daß man mit

groͤßter Leichtigkeit und zu wiederholten Malen fuͤr verschiedene

Wegstreken und Zeitraͤume die Zahl der Umgaͤnge des Laͤufers

beobachten kann, so erhellt, daß ich fuͤr jeden Apparat nur den Werth des

Factors

Textabbildung Bd. 65, S. 278

anzugeben brauche, damit man auf den ersten Blik und ohne daß

man mehr als eine einfache Multiplication vorzunehmen brauchte, die gesuchte

Quantitaͤt der Arbeit auffinden kann.

Da der durchlaufene Raum bekannt ist, so erhaͤlt man, wenn man die gefundene

Quantitaͤt der Arbeit durch diesen theilt, offenbar die mittlere von der

Triebkraft ausgeuͤbte Kraft. Und hat man vollends zugleich auch noch die Zeit

beobachtet, so erhaͤlt man auch die Quantitaͤt der Arbeit fuͤr

eine jede bestimmte Zeit. Da jedoch dieß nur in Hinsicht auf die Erprobung der Kraft

der Pferde von Wichtigkeit ist, so will ich mich nicht laͤnger dabei

aufhalten.

§. 29. Ich will die eben aufgestellte Theorie auf einen Dynamometer von der

Kraft von 400 Kilogr. anwenden, welcher einer Zugkraft von 300 Kilogr. ausgesezt,

und zu Versuchen uͤber den Widerstand, den die Straßen dem Fortrollen der

Wagen entgegensezen, bestimmt ist.

Es sey R' oder der Halbmesser der Nabe oder der Welle,

von der die Bewegung der Scheibe abgeleitet wird, = 0,06 Meter, r' = 0,20 M., ρ =

0,025 M., R = 0,80 M., K =

1/0,00015 = 6667, was einer Zunahme der Biegung um 0,00015 Meter bei jeder

Vermehrung der Spannung der Feder oder des Kraftaufwandes um ein Kilogramm

entspricht. So ergibt sich:

Textabbildung Bd. 65, S. 279

Die mittlere Kraft der Pferde zu 300 Kilogr. und den durchlaufenen Raum zu 100 Meter

angenommen, ergibt sich fuͤr die Zahl der Umgaͤnge des

Laͤufers: N = 10,74 Umgaͤngen.

Waͤhrend nun der Laͤufer diese 10,74 Umgaͤnge vollbringt, wird

der erste Gradbogen 10,74/4 = 2,685 Umgaͤnge, und der zweite 0,537

Umgaͤnge zuruͤklegen; so daß folglich ein ganzer Umgang dieses

Gradbogens 10,74/0,537 Mal 100 Metern einer unter einer mittleren Kraft von 300

Kilogr. zuruͤkgelegten Streke oder 186,2 Meter entsprechen wird; was

fuͤr den Zwek, zu dem der Apparat bestimmt ist, mehr als genuͤgend

erscheint. Da uͤberdieß nicht die geringste Verwirrung zu befuͤrchten

ist, wenn man den zweiten Gradbogen zwei und selbst drei Umgaͤnge machen

laͤßt, so ergibt sich hieraus, daß man sehr leicht auch die auf einer Streke

von 372 oder 558 Meter entwikelte Arbeit mit Huͤlse des Apparates auffinden

kann.

Man sieht außerdem wohl ein, daß, wenn man wuͤnschte, daß der

Zaͤhlapparat die auf einer Streke 1000 und 2000 Meter geleistete Arbeit

andeute, derselbe mit großer Leichtigkeit und ohne Beeintraͤchtigung der

Genauigkeit dem gemaͤß verfertigt werden koͤnnte; denn es brauchte

hiezu lediglich einer leichten Modification des Raͤderwertes.

Wenn man im Allgemeinen N' als die Zahl der

Umgaͤnge des ersten Gradbogens waͤhrend eines Umganges des

Laͤufers, und N'' als die Zahl der

Umgaͤnge des zweiten Gradbogens waͤhrend derselben Zeit annimmt, so

erhaͤlt man hier:

N' = 1/4 N

N'' = 1/5 N' = 1/20 N,

und also im vorhergehenden Beispiele

N' = 2,685.

Behaͤlt man bei, daß

Fe = 300 Kil. × 100 Met.

= 30000 Kilm., und N = 10,74,

so entsprechen 2,685 Umgaͤnge des ersten Gradbogens

einer Quantitaͤt Arbeit, welche 30000 Kilom. gleichkommt; oder ein Umgang des Gradbogens entspricht

einer Quantitaͤt, welche 1117/400 = 27,93 Kilom. gleichkommt.

In dem hier angenommenen Falle betraͤgt also die Totalarbeit innerhalb des

Raumes von 100 Meter:

27,93/30000 = beinahe 1/1075.

Da der beim Ablesen der Grade moͤgliche Irrthum constant bleibt, so wird dieß

Resultat der Wahrheit um so naͤher kommen, je laͤnger die Streke, auf

welcher beobachtet wurde, ist. Eben so erhellt, daß, wenn die von der Triebkraft

ausgeuͤbte Kraft 300 Kilogr. bleibt, die vollbrachte Arbeit fuͤr 200

Meter durchlaufenen Raumes 1/2150, fuͤr 50 Meter 1/537 und fuͤr 25

Meter 1/268 seyn wird.

Dieser Grad von Genauigkeit ist gewiß genuͤgend und selbst groͤßer, als

man ihn bei allen Versuchen, die man uͤber die Zugkraft am zustellen haben

mag, auch nur wuͤnschen kann.

§. 30. Derselbe Zaͤhlapparat kann, wenn man ihn auf Dynamometer von

verschiedenen Kraͤften, die sich in den Gehaͤusen (§. 6)

adjustiren lassen, anwendet, sowohl fuͤr große als fuͤr kleine

Kraftaufwaͤnde dienen. Wenn man sich z.B. eines Dynamometers von 200 Kilogr.

(§. 7) bediente, der im mittleren Durchschnitte einer Kraft von 150 Kilogr.

ausgesezt wuͤrde, so wuͤrde der Grad der Approximation derselbe

bleiben, indem einerseits die Empfindlichkeit der Feder oder deren Biegungen bei

gleicher Kraftanwendung doppelt so groß sind, als jene der vorhergehenden Feder,

waͤhrend andererseits der mittlere Kraftaufwand um die Haͤlfte

geringer anzunehmen ist.

§. 31. Fuͤr was immer fuͤr einen Dynamometer der

Zaͤhlapparat eingerichtet seyn mag, so wird sich der Factor, womit man die

Grade des Gradbogens zu multipliciren hat, um die auf dem durchlaufenen

Raͤume entwikelte Totalarbeit zu erhalten, immer leicht bestimmen lassen. In

dem vorhergehenden Beispiele war diese Zahl 111,73 Kilomet.

Ich werde saͤmmtliche Apparate, die ich verfertigen lassen will, nach directen

Versuchen tariren lassen; der constant bleibende und fuͤr jeden derselben

einzeln zu bestimmende Factor wird auf einen in die Augen fallenden Theil des

Instrumentes gravirt werden. Wollte man das Instrument jedoch verificiren oder, an

einem anderen Wagen, oder an einer anderen Maschine als jene, fuͤr die es

tarirt worden ist, anwenden, so kann dieß mit groͤßter Leichtigkeit

geschehen. Es braucht

naͤmlich nichts weiter, als daß man das Vordergestell des Wagens mit einem

Boke aufhebt; daß man auf den Dynamometer mittelst Gewichten und einer

Fuͤhrrolle eine bekannte Kraft ausuͤbt; daß man dann die Zahl der

Grade, um welche sich der Gradbogen innerhalb eines Umganges des Rades dreht,

zaͤhlt, und zur Erzielung sicherer Resultate die Beobachtungen wiederholt,

und daß man endlich dieses Gewicht oder die ausgeuͤbte Kraft mit jener Zahl

der Meter multiplicirt, welche der Zahl der von dem Rade durchlaufenen Umfange

entspricht. Man erhaͤlt auf diese Weise die der Zahl der beobachteten Grade

entsprechende Arbeit, und theilt man diese durch die Zahl der Grade, so ergibt sich

der dem fraglichen Wagen zukommende constante Factor oder jene Zahl, womit man die

beobachteten Grade zu multipliciren hat, um die vollbrachte Arbeit zu erfahren.

Hieraus folgt, daß ein fuͤr einen bestimmten Wagen verfertigter Apparat auch

an allen anderen Wagen angewendet werden kann.

§. 32. Ich glaube, daß der Apparat, den ich hiemit zur Beurtheilung unterlege,

der von der Gesellschaft gesezten Aufgabe, naͤmlich: Bestimmung der Totalsumme der innerhalb einer bestimmten Wegstreke vollbrachten

Arbeit, Genuͤge leistet. Da man mit der Beobachtung des

durchlaufenen Raumes fuͤglich auch jene der abgelaufenen Zeit verbinden kann,

so wird man auch die innerhalb einer bestimmten Zeit geleistete Arbeit zu finden im

Stande seyn.

Der Zaͤhlapparat laͤßt sich in einer Kapsel verwahren und gegen alle

Unbilden der Witterung schuͤzen.

Das Instrument ist auf alle Arten von Wagen, Pfluͤgen, Karren, Schlitten,

Schiffe etc. anwendbar. Auch ist es ganz vorzuͤglich zur Bestimmung des

wirklichen Werthes der Zugpferde geeignet; denn es gibt die Quantitaͤt der

Arbeit an, die sie auf einer beliebigen Streke geleistet haben. Da man es mittelst

einer Gabel, einer Waage oder eines Ortscheites an einem Wagen anbringen kann, so

kann man mit ihm ohne alle Stoͤrung einen oder mehrere Tage lang reisen; und

wenn man hiebei von Zeit zu Zeit in Wegstreken von 200 bis zu 500 Meter zu

verschiedenen Zeiten des Tages die Quantitaͤt der von den angespannten

Thieren entwikelten Arbeit beobachtet, so wird man erfahren, welche von ihnen am

besten aushalten und innerhalb eines Tages den regelmaͤßigsten und

betraͤchtlichsten Nuzeffect, in welchem eigentlich der wirkliche Werth der

Zugpferde gelegen ist, geben.

Der Zaͤhlapparat erhoͤht den Preis des Dynamometers hoͤchstens

um 100 Fr., so daß die ganze Vorrichtung zusammen auf 350 Fr. zu stehen kommt. Sie wurde in

dem Artilleriearsenale in Metz in Gegenwart vieler Zeugen erprobt, und hat hiebei

nicht nur vollkommen ihrem Zweke entsprochen, sondern auch die Sanction der Theorie

und der Erfahrung erhalten.

Tafeln