| Titel: | Beschreibung eines dynamometrischen Zaumes zum Messen des Nuzeffectes der Triebkräfte. Von Hrn. A. Morin. |

| Fundstelle: | Band 65, Jahrgang 1837, Nr. LXI., S. 282 |

| Download: | XML |

LXI.

Beschreibung eines dynamometrischen Zaumes zum

Messen des Nuzeffectes der Triebkraͤfte. Von Hrn. A. Morin.

Aus dem Bulletin de la Société

d'encouragement. Mai 1837, S. 180.Dieser Artikel ist aus einem Werke entnommen, welches Hr. Morin unter dem Titel: „Experiences sur les roues hydrauliquesA. Morin“ erscheinen ließ.A. d. O.

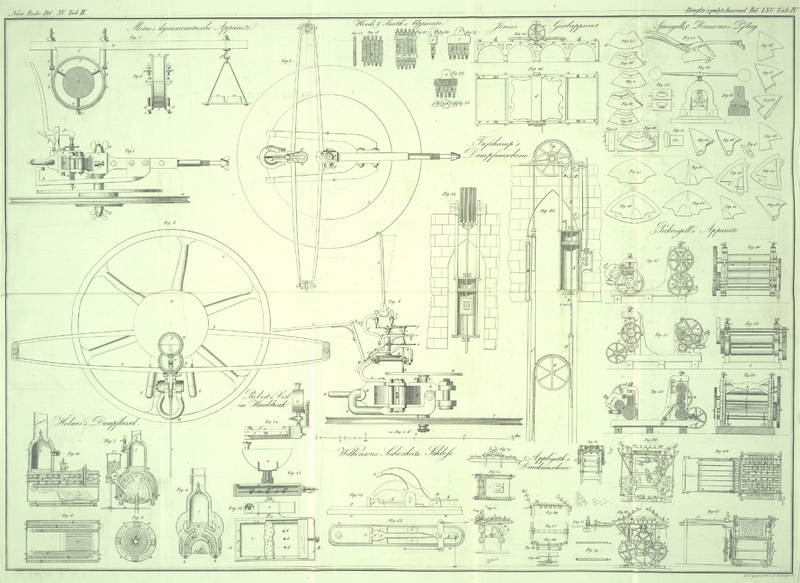

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Morin's dynamometrischer Zaum.

Dieser Apparat besteht, wie man aus Fig. 5 und 6 sieht, aus einem

gußeisernen Ringe a, der aus zwei Theilen, welche bei

b, b mit Ohren, Bolzen und Schraubenmuttern

verbunden sind, zusammengesezt ist. Der innere Durchmesser dieses Ringes mißt 0,80

Met., so daß man ihn selbst an große Raͤderwellen anlegen kann; er hat 0,16

Met. in der Breite, und in der Mitte eine Dike von 0,03 Met. An den Seiten ist er

durch einen Randvorsprung g verstaͤrkt, damit er

auf diese Weise groͤßere Steifheit erlange, und damit das seitliche

Abglitschen der sich reibenden Stuͤke verhuͤtet werde.

Die aͤußere Oberflaͤche der Kehle ist mit Sorgfalt abgedreht worden,

weßhalb man sie in Hinsicht auf die Welle A, an welcher

der Ring aufgezogen wird, nur zu centriren braucht, um eine mit dieser Welle

vollkommen concentrische, cylindrische Oberflaͤche zu erhalten. Um diese

Operation zu erleichtern, sind außen um den Ring herum symmetrisch sechs große

Schrauben mit vierekigen Koͤpfen c, c angebracht,

und durch die ihnen als Schraubenmuttern dienenden Ohren d,

d gefuͤhrt. Wenn der Ring an die Welle angelegt ist, so wird es ein

Leichtes seyn, seine aͤußere Oberflaͤche durch gehoͤrige

Handhabung dieser Centrirschrauben zu adjustiren. Da jedoch die Gewalt, die ihn um

die Welle zu drehen strebt, oͤfter sehr groß ist, so koͤnnten die

Schrauben verbogen und die Oberflaͤche der Welle ausgefurcht werden, wenn

diese aus Holz bestuͤnde. Um dieß zu verhuͤten, muß man den Ring nach

vollbrachter Centrirung mit Keilen, die zu zwei und zwei so angebracht sind, daß

ihre aͤußeren Oberflaͤchen stets mit der Achse parallel laufen, stark

an die Welle treiben. Das Eintreiben dieser Keile muß allmaͤhlich und nach

einander geschehen, damit die ringfoͤrmige Oberflaͤche keine

excentrische Curve bekommt.

Wenn der Ring ein Mal concentrisch an der Welle aufgezogen ist, so umgibt man ihn mit

einem gegliederten Reibungsbande h, h, welches aus 8

blechernen Platten, die durch Bolzen verbunden und nach einem etwas groͤßeren

Halbmesser als der Ring centrirt sind, zusammengesezt ist. Diese Vorkehrung ist

getroffen, damit die Winkel der Glieder das Fett und die fremden Koͤrper,

welche zwischen die sich reibenden Oberflaͤchen gelangen, aufnehmen

koͤnnen. Das gegliederte Band endigt sich in zwei an den Enden

verstaͤrkte und hakenfoͤrmig gebogene Halbglieder, die in die

durchbohrten Koͤpfe zweier großer Bolzen e, e

eingreifen. Leztere sind durch den aus Tannenholz bestehenden Balken B, der den Hebelarm des Zaumes bildet, gefuͤhrt.

Zur Befestigung dieser Bolzen an dem Balken B dienen die

beiden Schraubenmuttern i, i, welche auf großen Rosetten

ruhen, und welche an den mit einem Schraubengewinde versehenen Theil der Bolzen e geschraubt werden. In den unteren Theil des Balkens

B ist ein Lager aus hartem Holze C eingesezt, welches Lager mit einem centrirten und mit

dessen Oberflaͤche concentrischen Theile auf dem Ringe a aufruht. Ein oder mehrere Loͤcher, welche durch den Hebel und das

Lager gebohrt sind, gestatten einiges Oehl nachzugießen, um die Oberflaͤche

des Ringes schluͤpfrig zu erhalten. An dem Ende des Hebelbalkens befindet

sich ein Haken f, in den die Waagschale, auf welche das

Belastungsgewicht des Zaumes gelegt wird, eingehakt ist. Dieser Haken muß oben eine

Schraubenmutter und unten eine Verschulterung haben, und zwischen diesen beiden muß

der Balken eingezwaͤngt seyn, damit bei allenfallsigen

Erschuͤtterungen die Aufhaͤngung nicht in Unordnung

geraͤth.

Von der Anwendung dieses Zaumes.

Wenn man den Nuzeffect eines Wasserrades bestimmen will, so hat man sich zuerst

Gewißheit daruͤber zu verschaffen, ob dasselbe sowohl in Hinsicht auf die

aͤußeren Formen, als auch in Hinsicht auf die Coincidenz seines Schwerpunktes

mit seiner Rotationsachse gehoͤrig centrirt ist. Man hat daher die Schaufeln

oder Eimer in guten Zustand zu versezen und so anzuordnen, daß ihr Spiel sowohl in

Hinsicht auf den Zufuͤhr- als den Abfuͤhrlauf und auf die

Seitenwinde gleich ist. Befaͤnde sich das Rad um seine Achse herum nicht im

Gleichgewichte, so muͤßte man an seiner inneren Seite an den geeigneten

Stellen Gegengewichte anbringen, welche das Gleichgewicht herzustellen im Stande

waͤren. Ist dieß geschehen, so adjustirt man die Zapfenlager und die Zapfen,

wobei man sie gehoͤrig befettet, so wie auch dafuͤr sorgt, daß an den

Enden der Welle und der Zapfen keine Reibung der Ausladung Statt findet.

Wenn der Zaum nun solcher Maßen adjustirt worden ist, so bringt man den Hebel in

horizontale Stellung, worauf man vor und hinter der Welle fuͤr Boͤte

oder Stuͤzpunkte sorgt, die dem Hebel zwar uͤber und unter dieser

Stellung einen Spielraum von 2 oder 3 Graden gestatten, dafuͤr aber seine

Oscillationen auf unwandelbare Weise beschranken. Diese Anordnung verhuͤtet

alle Gefahren, welche aus einer zufaͤlligen Steigerung der Reibung des

gegliederten Bandes und des Ringes erwachsen koͤnnten; denn in Folge dieser

wuͤrde der Hebel emporgehoben und mit seiner Belastung mit in die allgemeine

Bewegung des Rades hineingezogen werden. Sie gewaͤhrt uͤberdieß auch

noch den Vortheil, daß die mit dem Instrumente angestellten Beobachtungen

hinreichend genau werden, wenn man den Hebel des Zaumes nur dann als wirklich im

Gleichgewichte befindlich betrachtet, wenn er leicht zwischen seinen beiden

Stuͤzpunkten hin und her schwankt.

Man muß sich außerdem aber auch noch davon Gewißheit verschaffen, daß die

Traͤgheit der in Bewegung begriffenen Massen waͤhrend der Dauer des

Versuches keine so großen Quantitaͤten Arbeit zu entwikeln vermag, daß

hieraus ein merklicher Einfluß auf die Resultate erwachst. Diesen Zwek erreicht man,

wenn man die Dauer der zu einer bestimmten Anzahl von Umgaͤngen

erforderlichen Zeit zu wiederholten Malen zaͤhlt; ist diese constant, so kann

man gewiß seyn, daß die Bewegung gleichfoͤrmig oder wenigstens periodisch

ist, und daß die durch die Traͤgheit entwikelte Totalarbeit fuͤr den

beobachteten Zeitraum Null ist.

Ist der Apparat ein Mal zusammengestellt, so lassen sich die Versuche damit eben so

leicht als in kurzer Zeit vornehmen. Von dieser Leichtigkeit soll man aber auch

stets profitiren, um mehrere den verschiedenen Oeffnungen der Schuzbretter und den

verschiedenen Wassertrachten, unter denen die Maschine arbeiten kann, entsprechende

Reihen von Versuchen vorzunehmen. Endlich wird es gut seyn, bei jeder Reihe die

Belastung allmaͤhlich von Null, wobei das eigene Gewicht des Zaumes auf die

Distanz des Aufhaͤngepunktes Beziehung hat, bis zu jener Belastung, bei der

die Maschine zum Stillstehen oder dem Stillstande moͤglichst nahe kommt,

abzuwechseln. Auf diesem Wege laͤßt sich leicht durch Versuche ermitteln, bei

welcher Geschwindigkeit die Triebkraft am vorteilhaftesten arbeitet.

Der Zaum wiegt mit dem Ringe, dem Bande, dem Bolzen, dem Zapfenlager, dem Haken, und

dem Schluͤssel zum Anziehen der Schraubenmuttern nur 200 bis 250 Kilogr.; er

ist daher ziemlich leicht transportabel, so daß sich jeder Maschinenbauer einen zur

Bemessung der Kraft der

von ihm hergestellten Werke anschaffen kann und soll.

Tafeln