| Titel: | Verbesserungen im Handdruke, worauf sich John Roberts, Calicodruker von Prestolle in der Grafschaft Lancaster, am 27. Junius 1836 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 65, Jahrgang 1837, Nr. LXVIII., S. 309 |

| Download: | XML |

LXVIII.

Verbesserungen im Handdruke, worauf sich

John Roberts,

Calicodruker von Prestolle in der Grafschaft Lancaster, am 27. Junius 1836 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of Arts. April 1837, S.

1.

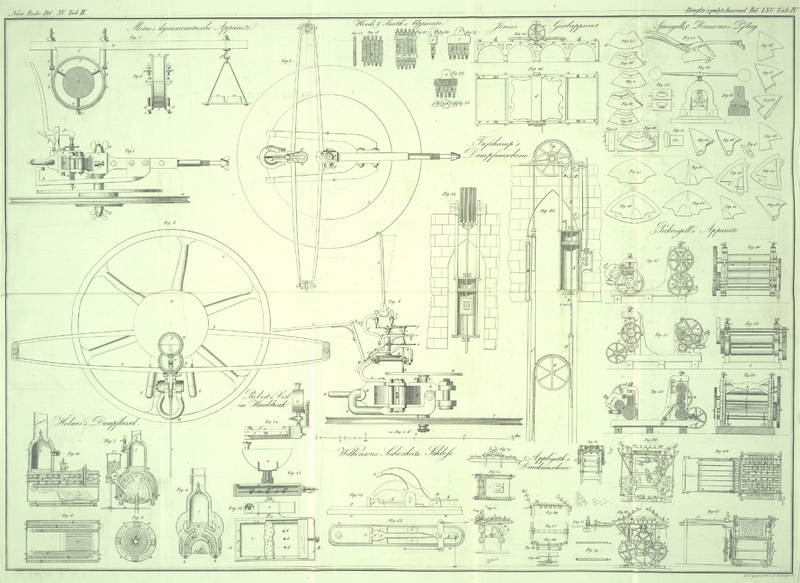

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Roberts's Verbesserungen im Handdruke.

Die Erfindung des Patenttraͤgers betrifft eine eigenthuͤmliche oder

neue Einrichtung des Druksiebes und dessen elastischer Grundlage. Dieses Sieb (cloth or sieve), welches mit oder ohne der elastischen

Unterlage benuzt werden kann, bildet die Oberflaͤche, auf der man die Farbe

zum Behufe ihrer Uebertragung auf die Form, mit der das Muster gedrukt wird,

ausbreitet. Der Rahmen, in den die Raͤnder des Siebes eingelassen sind, ist

so gebaut, daß man dem Siebe leicht jeden Grad von Spannung geben kann, welcher der

Beschaffenheit der verschiedenen, zum Druke verwendeten Farben entspricht; und daß

man also die Spannung dem zu drukenden Muster anpassen kann, d.h. daß der

Oberflaͤche der Form je nach dem Charakter des Musters eine groͤßere

oder geringere Menge Farbstoff dargeboten wird. Der ganze Apparat ist ferner so

eingerichtet, daß die sogenannten Streichknaben, die sonst jedem Druker zum Behufe

des Ausbreitens der Farbe nach geschehener Eintauchung der Form beigegeben waren,

entbehrlich werden, indem hier jedes Mal dem Siebe so viel Farbstoff zufließt, als

zum Auftragen auf die Form noͤthig ist. Die Zeichnung, zu deren Beschreibung

wir nunmehr sogleich uͤbergehen wollen, wird alles dieß anschaulich

machen.

Fig. 12 ist

ein Grundriß oder eine horizontale Ansicht des Farbtroges (springing tub), woraus man denselben von Oben betrachtet ersieht: ein

Theil des Siebes ist weggenommen, damit das Innere anschaulich werde. Fig. 13 ist

ein Aufriß, welcher zum Theil nach der in Fig. 12 angedeuteten

Linie A, B genommen ist. Fig. 14 endlich ist ein

Endaufriß des rechten Endes von Fig. 12. a, a ist ein aus Blech, Zinn oder einem anderen

Materiale bestehender Behaͤlter, der zur Aufnahme des zum Druke zu

verwendenden Farbstoffes bestimmt ist. Lezterer fließt durch die Roͤhre b, b und den Hahn c in die

Canaͤle d, d, d, welche in dem unterhalb

befindlichen hoͤlzernen Gehaͤuse angebracht sind, und die

saͤmmtlich mit einander in Verbindung stehen. Diese in ein massives

Stuͤk Holz gebohrten Canaͤle d, d dienen,

um die untere Oberflaͤche des Siebes e, e durch

die Unterlage f hindurch mit Farbstoff zu speisen. Die

Unterlage f dient als Traͤger oder als

Stuͤzpunkt fuͤr das Sieb, und ist mit kleinen Loͤchern

ausgestattet, damit der Farbstoff frei an die untere Oberflaͤche des Siebes

gelangen kann. Die Zahl und Groͤße dieser Loͤcher, wovon die Speisung

des Siebes mit Farbstoff abhaͤngt, muß bei verschiedenen Mustern verschieden

seyn. Man sieht aus der Zeichnung, daß drei der Seiten des Siebes in dem Rahmen oder

Holzwerke g, g, g festgehalten werden; daß die vierte

Seite hingegen an der Latte h befestigt ist, welche

durch einen eisernen Stab, der die Mutter der Schraube i,

i zu tragen hat, verstaͤrkt ist. In dieser Latte h befinden sich zwei kleine Endvorspruͤnge, die

zu beiden Seiten des eisernen Rahmens j in Falzen oder

Fenstern laufen. Durch Umdrehen der kleinen Schraube i

wird nun die Latte h in den Rahmen j gestellt oder adjustirt, und dadurch wird die Spannung

des Siebes in gehoͤrigem Grade regulirt. Der Grad, den diese Spannung haben

soll, kann uͤbrigens, wie sich von selbst versteht, nur durch die Erfahrung

erlernt werden. Auch versteht sich, daß das Sieb, welches in Fig. 12 als gebrochen

dargestellt ist, ganz und mit seinem aͤußeren Ende in der beweglichen Latte

h, h festgemacht seyn muß. Dagegen muß die

Scheidewand oder die durchloͤcherte Unterlage rings herum an dem Rahmen des

ganzen Apparates befestigt seyn.

Damit die Farbe nach jedem Eintauchen der Form gleichmaͤßig an das Sieb

gelange und darauf ausgebreitet werde, soll die Unterlage f,

f aus einem wasserdichten Materiale bestehen, damit der Farbstoff nur durch

die Loͤcher allein gehen kann. Das Sieb selbst ist je nach der

Verschiedenheit der Muster abzuaͤndern; so fand der Patenttraͤger

fuͤr gut es in gewissen Faͤllen doppelt und mehrfach zu nehmen, und

bald einen Baumwoll- und Wollen- oder einen Leinen- und

Baumwollzeug oder auch einen anderen Stoff dazu zu waͤhlen.

Aus einem Blike auf die Zeichnung erhellt, daß man den Zufluß des Farbstoffes

reguliren kann, je nachdem man den Hahn c mehr oder

minder weit oder ganz oͤffnet, und je nachdem man den Farbstoff in dem

Farbbehaͤlter hoͤher oder niedriger stehen laͤßt. In lezterer

Hinsicht kann man mittelst der Stellschraube k, k,

welche sich am Ruͤken des Rahmens befindet, beliebig nachhelfen.

Die Fuͤllung des Farbbehaͤlters hat bei einem Trichter l, der sich an dem Scheitel desselben befindet, und der,

waͤhrend man sich des Apparates bedient, mit einem Pfropfe verschlossen

werden muß, zu geschehen. Alle abfließende Farbe kann bei der Oeffnung m, die mit den Canaͤlen d,

d communicirt, und die mithin, waͤhrend man sich des Apparates

bedient, gleichfalls verstopft werden muß, entleert werden.

Tafeln