| Titel: | Terrasson-Fougères's Ziegelformmaschine. |

| Fundstelle: | Band 65, Jahrgang 1837, Nr. XCI., S. 409 |

| Download: | XML |

XCI.

Terrasson-Fougères's

Ziegelformmaschine.

Aus dem Portefeuille industriel du conservatoire des arts et

métiers im Polyt. Centralblatt 1837, Nr. 42 und

43.

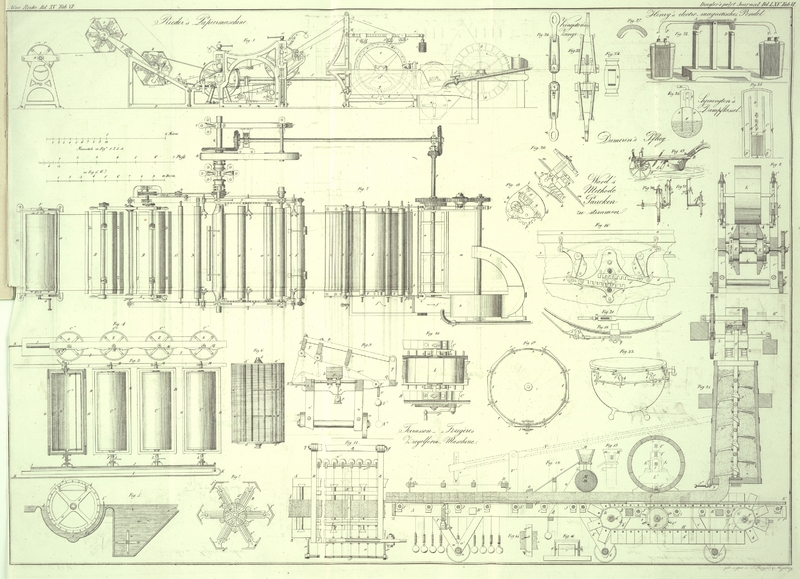

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Terrasson-Fougères's Ziegelformmaschine.

Unter mehr als 20 Ziegelformmaschinen, welche seit etwa 30 Jahren angegeben worden

sind, ist die hier beschriebene (bereits in

Wuͤrtemberg, Baden und Bayern patentirte) die einzige,

welche sich vorteilhaft anwenden laͤßt, obgleich alle von Seiten der

Theorie etwas Eigenthuͤmliches und Interessantes besizen; die groͤßte

Zahl kann zwar recht gut zur Ziegelfabrication verwendet werden, doch mit nicht

gerade großer Ersparniß, weil sie durch die Aufsicht uͤber die wenigen

Operationen, die sie vollbringen, fast ein gleich großes Taglohn erfordern, als dem

Handarbeiter ohne alle Maschinen gegeben werden muß.

Bei Terrasson's Maschine werden

die Ziegel ohne Form gestrichen; sie schneidet 10, 20, 30, selbst 40 Ziegel auf

einmal, ohne Messer und Ausschneideeisen. Der Erfinder hat die Maschine nur nach und

nach und durch viele Versuche bis zu dem Grade von Vollkommenheit gebracht, auf

welchem sie sich jezt befindet. Anfaͤnglich wendete er eine Art Formen an,

und mit dieser Einrichtung stellte er sich als Preisbewerber bei der Société d'Encourag. im Jahre 1828 und

erhielt die goldene Medaille; seine Maschine wurde allen anderen vorangestellt. Seit

dieser Zeit hat er nicht aufgehoͤrt, mit seiner Maschine zu arbeiten, und hat

ihr als aufmerksamer und geschikter Beobachter einen Grad von Vollkommenheit und

Einfachheit gegeben, welcher alle Anerkennung verdient. Der Erfinder haͤtte

anfangs nur ein Patent auf 5 Jahre genommen, spaͤter wurde dasselbe auf die

doppelte Zeit ausgedehnt und erlischt nun erst den 31. Decbr. 1846.

Die Grundlagen der folgenden Zeichnung und Beschreibung sind vom Erfinder selbst

angegeben, und zwar nach den Maschinen in Teil, in St. Etienne im Besize von Pleney, in Grenoble und in Auxonne.

Bei der Beschreibung der in Fig. 8 bis 15 auf Tab. VI

abgebildeten Figuren wird zunaͤchst 1) das Gestell, die Kette ohne Ende und

die Maschine zum Formen der Ziegel, 2) die Art, wie eigentlich geformt wird, 3) das

Zerschneiden der Steine und 4) die Vorbereitung der Ziegelerde auseinandergesezt

werden.

1. Gestell, Kette ohne Ende und

Formapparat.

Das Gestell besteht aus zwei langen Hoͤlzern (Fig. 10, 11 und 12) A, B, C, die ungefaͤhr 5 Meter Laͤnge

haben, und daher mit Verkaͤmmung und Verschraubung aus 2 Stuͤken

zusammengesezt seyn koͤnnen. An den Enden sind diese Hoͤlzer durch die

Querstuͤke A', C' mit einander verbunden und

befestigt, in der Mitte durch 3 Zwischenstuͤke B'

in gehoͤriger Entfernung von einander gehalten. Sie ruhen mit den gegen

einander gestemmten Spreizen a'a', b'b', c'c' auf drei

Paar Raͤdern a, b, c; die ganze Vorrichtung kann

daher, wie ein gewoͤhnlicher Wagen, von einem Orte zum anderen bewegt

werden.

Die endlose Kette, welche an einem Ende zwischen diesen Baͤumen angebracht

ist, wird ihrer Einrichtung nach am deutlichsten durch ihre spaͤter

anzugebende Bestimmung erklaͤrt. Sie ruht auf sechs hoͤlzernen Rollen,

welche paarweise auf drei eisernen Achsen d', e', g'

angebracht sind, deren Lage und Form am besten aus dem Laͤngendurchschnitte,

Fig. 12,

und aus dem Querdurchschnitte, Fig. 8, zu erkennen

sind.

Die Welle e', welche in der lezteren Figur gesehen werden

kann, dreht sich in hoͤlzernen Zapfenlagern, welche unten an die vorher

erwaͤhnten Laͤngbaͤume angeschraubt sind; sie ist auf der einen

Seite nach Außen verlaͤngert, um das Zahnrad F,

welches ihr die Bewegung mittheilt, die es selbst durch das Getrieb f erhaͤlt, welches sich an der Kurbelwelle F' befindet, und zum Beweger der Maschine wird (vergl.

Fig. 10,

eine obere Ansicht eines Theiles der endlosen Kette). Die beiden Scheiben E, E, welche sich auf der Achse e' befinden, lassen sich nach Beschaffenheit der zu liefernden Arbeit

weiter oder naͤher von einander feststellen, zu welchem Zweke die

Stellschrauben, die sich zu beiden Seiten von E, E

befinden, angewendet werden. Die beiden Scheiben E, E

haben vollkommen gleichen Durchmesser und sind beide mit etwas vorspringenden

eisernen Kraͤnzen e versehen, in welchen sich die

eisernen Bolzen e'' befinden.

Die Wellen d' und g' sind der

vorhergehenden ganz gleich construirt, nur sind sie nicht uͤber die

Langbaͤume hinaus verlaͤngert; sie sind beide mit den Scheibenpaaren

D und G versehen, welche

eben so groß sind als die Scheiben E und eben so

gestellt werden koͤnnen; jede der Scheiben D und

G ist ebenfalls mit vorspringenden Kraͤnzen

d' und g' versehen,

jedoch haben diese Kranze nicht wie der Kranz e eiserne

Bolzen. Die drei Wellen d'e'g' liegen in horizontaler

Ebene, es wird daher auch bei gleicher Stellung der Scheiben D, E, G der zwischen den Graͤnzen d, e

und g auf der einen und anderen Seite eingeschlossene

Raum parallele Begraͤnzungslinien haben.

Die Zapfenlager der Welle g' ruhen auf dem

Eisenstuͤk g'' (Fig. 12), welches

beweglich ist und sich an der einen Seite in eine Schraube endet; es ist durch diese

Vorrichtung moͤglich, die Welle g' mehr oder

weniger von d' zu entfernen und daher der endlosen Kette

eine groͤßere oder geringere Spannung zu ertheilen.

Die endlose Kette ist doppelt, und besteht aus zwei gleich langen Lederriemen von

hinreichender Breite, welche mit der gehoͤrigen Haltbarkeit die hinreichende

Geschmeidigkeit verbinden; man erhaͤlt sie daher auch immer gut im Fett, um

ihr Starrwerden zu verhuͤten. Den einen dieser Riemen sieht man bei H, Fig. 12, in voller

Staͤrke, er ruht auf den drei vorher beschriebenen Scheiben D, E, G, und stemmt sich gegen die ebenfalls

erwaͤhnten Glaͤnze d, e, g. Beide Riemen

sind im Durchschnitt auch in Fig. 8 zu sehen. Auf jedem

Riemen sind mit Bolzen oder Schrauben eine Art hoͤlzerne Zaͤhne h, h befestigt, deren Hoͤhe und Form aus den Fig. 12, 8 und 10 zu ersehen

ist; alle diese Zaͤhne sind vollkommen gleich und bilden zwei vollkommen

entsprechende Ketten, von denen jede auf die Wellen d, e

und g weggefuͤhrt wird. Um ihnen eine

gleichfoͤrmige Bewegung zu ertheilen und zu verhuͤten, daß die Zahne

der einen Kette vor denen der anderen Kette etwas zuruͤkbleiben, sind die

Fuͤße dieser Zaͤhne entsprechend durchlocht, und durch die

Loͤcher von je zwei gegenuͤberstehenden Zaͤhnen Eisenbolzen h' geschoben, die zu beiden Seiten uͤber die

Zaͤhne hervorstehen und mit den vorstehenden Bolzen des Radkranzes e eine Art Getriebe bilden. Es greifen nun

natuͤrlich allemal zwei Bolzen e'' gleichzeitig

in einen durchgehenden Bolzen h' und verhindern eine

Ungleichfoͤrmigkeit in der Bewegung beider Ketten; da die Bolzen h' in ihren Oeffnungen ein wenig hin- und

hergleiten koͤnnen, so lassen sich auch unbeschadet ihrer Wirksamkeit die

beiden endlosen Ketten in groͤßerer oder geringerer Entfernung von einander

feststellen; sie werden immer in vollkommen gerader Linie ihre Bewegung

zuruͤklegen, da sich alle einzelnen Glieder an die in gerader Linie liegenden

vorspringenden Radkraͤnze d, e, g

andruͤken.

Zwischen den Walzen D, E und G wird das Gewicht der Kolben durch die Laufraͤder T getragen, uͤber welche die Riemen weglaufen;

ihre Wellen bewegen sich in harthoͤlzernen Zapfenlagern an den

Laͤngbaͤumen.

2. Die Art, wie die Ziegel geformt

werden.

Das Streichen erfolgt, ohne daß ein Maschinentheil vorhanden waͤre, welcher im

eigentlichen Sinne des Wortes mit dem Namen einer Form belegt werden

koͤnnte.

Auf die Querbolzen h, welche alle in gleicher

Horizontalebene liegen,

wird eine Platte K von bestimmter Laͤnge,

vollkommen gleicher Staͤrke und genau abgeglichener Oberflaͤche

geschoben, welche so genau als moͤglich den Raum zwischen den hervorstehenden

Zaͤhnen der gegenuͤberstehenden endlosen Ketten ausfuͤllt.

Diese Platte ist mit Sand bestreut, und ist dazu bestimmt, die gehoͤrig

vermengte, durchgearbeitete und gehoͤrig angefeuchtete Ziegelerde

aufzunehmen, welche entweder mit der Schaufel aufgetragen oder durch eine am Ende

angebrachte Knettonne herbeigefuͤhrt wird, wie sie in Fig. 12 dargestellt ist.

Nun kann der Arbeiter mit der Kurbel die Ketten ohne Ende in Bewegung sezen, durch

welche die darauf liegende Platte fortbewegt und unter dem Preßcylinder L (Fig. 8, 10, 12)

hindurchgefuͤhrt wird. Hier erfaͤhrt die Erde die erste Pressung; es

ist fast so, als wuͤrde sie (wie Draht) durch eine Ziehoͤffnung

hindurchgefuͤhrt, denn sie wird zwischen die Platte K der Ebene der Zaͤhne an den endlosen Ketten und der

Oberflaͤche des Preßcylinders, dessen Hoͤhe so regulirt ist, daß er

sich immer an der oberen Kante der Zaͤhne abwindet, hindurchgedraͤngt,

wobei alle vier Seitenebenen beweglich sind. Ist die Erde mit der Schaufel

aufgetragen, so muß man sie vor dem Preßcylinder etwas ausgleichen; bei der

Knettonne ist dieß nicht nothwendig, weil dieselbe, wenn einmal die

Ausgangsoͤffnung und ihre Geschwindigkeit richtig gestellt sind, immer einen

gleichfoͤrmigen Erdkoͤrper liefert. Ist die erste Platte

gehoͤrig weit vorgeruͤkt, so wird eine zweite angestoßen, welche die

erste unmittelbar beruͤhrt, an diese eine dritte, und so fort, so daß die an

einander gestoßenen Platten eine endlose Ebene uͤber den Querbolzen der

endlosen Ketten bilden.

Nachdem die Ziegelerde diese erste Pressung erfahren hat, kommt sie uͤber die

Walzen D, D; hier ziehen sich nach und nach an ihr

voruͤberstreichend die Zaͤhne von ihr ab, indem sie durch D eine kreisfoͤrmige Bewegung erhalten, die sie

nach Unten fuͤhrt. Die erste Platte sezt aber mit der darauf befindlichen

Erbmasse ihren Weg geradlinig fort, indem sie auf die Leitungswalzen I', I' trifft, die sie in ihrer Richtung erhalten und

ihre fortschreitende Bewegung beguͤnstigen; sie kommt unter die zweite

Preßwalze M, durch welche die Dike der Erdmasse genau

bestimmt wird, indem sie zwar noch etwas zusammengedruͤkt wird, doch zu

beiden Seiten auch etwas heraustritt, da sich an diesen Seiten kein einengendes

Hemmniß mehr vorfindet. Um die ungleichen Seiten, welche die Ziegelsteinmasse

dadurch angenommen hat, wieder zu entfernen, sind in einiger Entfernung hinter dem

zweiten Preßcylinder zwei Draͤhte n in den

gehoͤrigen Entfernungen von einander aufgespannt, welche durch die Gewichte

n in ihrer schiefen Lage straff erhalten werden und

durch Abschneiden des

Ueberfluͤssigen die Masse in Bezug auf Breite calibriren, wie es vorher der

Cylinder M in Bezug auf die Staͤrke that.

Immer durch die gleichbleibende Bewegung vorwaͤrts getrieben, kommt der Anfang

der Platte K an die Zugoͤffnung O (Fig. 12 und 14), welche

zum Zwek hat, die Seiten und Kanten der Erdmasse glatt und scharf herzustellen, da

sie durch die vorhergehende Bearbeitung nicht als regelmaͤßig vorausgesezt

werden koͤnnen. Keineswegs soll diese Oeffnung eine Formveraͤnderung

hervorbringen, denn die Masse kommt schon mit denselben Dimensionen gegen sich in

die Oeffnung, welche sie spaͤter behalten soll. Aber wohl soll in dieser

Oeffnung noch eine Theilung der Masse bewirkt werden, wenn dieselbe erfordert wird,

und zwar geschieht dieß durch den Draht o, welcher in

der erforderlichen Hoͤhe quer uͤber die Oeffnung herabgeht.

So hat nun die Erdmasse, wenn sie durch O

hindurchgegangen ist, die noͤthigen Bearbeitungen bis auf das Zerschneiden in

die Steingroͤße erfahren, und befindet sich immer noch auf der

anfaͤnglich eingelegten Platte.

Was das Detail der jezt beschriebenen Theile betrifft, so ist der erste Preßcylinder

L von Holz fest zusammengeschlossen und genau rund;

er bewegt sich mit seiner eisernen Achse in dem Stuͤke l, welches ebenfalls von Eisen ist und in dem Holze L und dem darauf geschraubten Buͤgel l'

sich auf- und niederbewegen kann. Dieß leztere Stuͤk l ist oben und unten mit Schrauben versehen, und kann

durch die Schrauben l'', l'' in erforderlicher Lage

festgestellt werden, wodurch sich die Hoͤhe der Achse von L und somit die Staͤrke der Pressung bestimmt.

Die beiden Schraubenbolzen L'' befestigen den

erwaͤhnten Buͤgel l' an die

Laͤnghoͤlzer und verhindern, daß der Cylinder beim Durchgehen der

Erdmasse in die Hoͤhe gedraͤngt werde. Endlich ist bei j ein Draht gerade heruͤber an dem Preßcylinder

vorbei ausgespannt, welcher das Anhangen der Erdmasse an den Preßcylinder

verhindert, ein Uebelstand, welcher bei so vielen der bisherigen

Ziegelstreichmaschinen eingetreten ist, aber durch dieß einfache Mittel sehr

gluͤklich uͤberwunden wurde, indem sich die Erde vollkommen von der

Oberflaͤche des Preßcylinders abloͤst.

Der Calibrircylinder M ist ebenfalls von Holz mit

eiserner Achse; seine Oberflaͤche ist mit Filz oder grobem Tuche bedekt, und

wird stets genezt durch zwei kleine Wasserstrahlen, welche aus dem Gefaͤße

M' (Fig. 12 und 13)

niederfließen. Durch die Schraube m kann seine

Hoͤhe aͤhnlich wie vorher bei L justirt

werden.

Die Glaͤttoͤffnung O ist von Holz, und ihre

Wirkung zu beguͤnstigen und das Anhangen der Masse zu verhindern, sind aus dem

Gefaͤße M' zwei kleine geneigte Roͤhren

o' gefuͤhrt, welche die noͤthige Menge

Wasser auf die Erbmasse bei O ausgießen.

3. Das Abschneiden der

Steine.

Die auf einander folgenden Platten K, welche die

bewegliche endlose Ebene bilden und die Erdmasse fortfuͤhren, haben alle an

ihrer unteren Seite eine kleine Fuge p' von

ungefaͤhr einem Zoll; diese Fugen sind so genau angebracht, daß die

Entfernung von zwei auf einander folgenden immer gleich groß ist. Kommt die Platte

in die Gegend des Rades a, so laͤßt die Fuge

einen kleinen Hammer p niederfallen, welcher

ploͤzlich gegen die Gloke P schlaͤgt und

dadurch dem Arbeiter ein Zeichen gibt, daß er ploͤzlich die Bewegung der

Maschine aufhalten soll. Die fortschreitende Bewegung der Ziegelmasse wird einige

Augenblike unterbrochen, und in dieser Zeit wird ein Stuͤk derselben in die

erforderlichen Theile zerschnitten, welche nun wirklich geformte Ziegel darstellen

koͤnnen; nachher beginnt nach einer Unterbrechung von ein paar Secunden die

Bewegung von Neuem. Bei der hier gezeichneten Einrichtung werden durch die

Einrichtung, welche vom Erfinder das Fallwerk (la

bascule) genannt wird, 22 Ziegel auf einmal abgeschnitten.

Dieß Fallwerk zeigt Fig. 9 (auf Tafel VI) im Querdurchschnitte, Fig. 11 von Oben

angesehen, und Fig.

12 im Laͤngendurchschnitte; es dreht sich in Gelenken an den Enden

der beiden Saͤulen q, q, welche auf den

Traͤgern Q ruhen; das eine Ende der lezteren ist

mit den Langhoͤlzern verschraubt, das andere Ende durch Q' verbunden. Das Fallwerk selbst ist eine Art

Holzrahmen, welcher aus den beiden Haupthoͤlzern R,

R (die oben um q drehbar sind), aus den drei

Querhoͤlzern S, T, U und den beiden Steifen r, r besteht; alle diese Stuͤke sind fest und gut

mit einander verbunden. Der Hebel V, dessen Drehpunkt

oben in dem Traͤger V' liegt, ist mittelst einer

Schnur oder eisernen Gelenkes v mit der Mitte des

aͤußeren Querholzes S verbunden. Der Arbeiter,

welcher die neuen Platten K auf die endlose Ebene

auflegt, kann leicht in ganz kurzer Zeit am aͤußeren Ende des Hebels V den Rahmen aufheben oder fallen lassen. Die beiden

ersten Querhoͤlzer, S und T, sind jedes mit 11 Rollen versehen, s und

t, die sich an einer frei beweglichen eisernen Achse

befinden; an dem dritten Querholze U befindet sich eine

Eisenplatte mit 11 Loͤchern u, welche diesen

Rollen entsprechen; endlich zwischen den Traͤgern Q eine eiserne Achse mit 11 aͤhnlichen Rollen q und an der entgegengesezten Seite ein langer Stab x, durch die Traͤger x,

x an die Laͤnghoͤlzer der Maschine befestigt (s. Fig. 9 und 11).

Ist nun das Fallwerk wie in Fig. 9 aufgehoben und mit

11 Eisen- oder Kupferdrahten x', die eine

gehoͤrige Laͤnge haben, so versehen, daß dieselben an X befestigt uͤber die Rollen s und unter den Rollen t

vorbeigehen, durch die Loͤcher u nach den Rollen

q gefuͤhrt sind und alsdann senkrecht nach

den Gewichten X' niedergehen, mit welchen sie durch

Spiralfedern verbunden sind, so wird man an dem Ende des Hebels V eine groͤßere oder geringere Kraft anbringen

muͤssen, um das Fallwerk am Niederschlagen zu verhindern, wozu es theils

durch sein eigenes Gewicht, theils durch die Schwere der Gewichte X' getrieben wird, welche die Draͤhte mit

groͤßerer oder geringerer Kraft niederziehen.

Wird aber der Hebel V nicht zuruͤkgehalten,

sondern er sowohl als das Fallwerk der Einwirkung der Schwere uͤberlassen, so

wird dasselbe aus der in Fig. 9 gezeichneten

Stellung in die angedeutete punktirte treten; dabei werden die Gewichte aus der

Stellung X' in die Stellung X'' uͤbergehen und die Draͤhte noͤthigen, nach der

Richtung ihrer Laͤnge ein Stuͤk hinzugleiten, oder eine Bewegung

anzunehmen, welche der einer Sage gleicht.

Diese Draͤhte wirken nun beim Zerschneiden der Ziegel als Messer, ihre Wirkung

wird durch die laͤngere Bewegung bei gehoͤriger Spannung sehr

beguͤnstigt. Jeder dieser Drahte muß mit Genauigkeit justirt werden; alle

muͤssen in einer Ebene und vollkommen gleich weit von einander entfernt

liegen, und zwar so weit, als es die Breite der Ziegel bedingt.

Wenn die Ziegelmasse bei O nicht durchschnitten wird, so

wird man auf die angegebene Art mit 11 Draͤhten 11 Ziegel auf einmal

abschneiden; im entgegengesezten Falle aber 22 oder ein Vielfaches von 11. Denn man

koͤnnte die gestrichene Ziegelmasse leicht breiter machen und auch nach der

Richtung der Hoͤhe durch einen Draht theilen lassen. Natuͤrlich kann

man auch ein laͤngeres Fallwerk eine richten, welches eine groͤßere

Anzahl von Ziegeln gleichzeitig abschneidet.

Sind die Ziegel auf die ganze Hoͤhe der Masse durchgeschnitten, so hebt der

Arbeiter den Hebel V, die Maschine wird durch die Kurbel

wieder in ihre alte Bewegung gesezt, welche sie fortsezt, bis ein neuer Glokenschlag

dem Arbeiter an der Kurbel das Zeichen zum ploͤzlichen Anhalten gibt; der

Arbeiter, welcher das Auftragen besorgt, sezt nun das Fallwerk wieder in

Thaͤtigkeit, und auf diese Art gehen die beiden Operationen des Formens und

Schneidens ununterbrochen vor sich.

Zwischen zwei auf einander folgenden Glokenschlaͤgen muß die bewegliche Ebene

mit der Ziegelmasse genau um 11 Ziegelbreiten (bei der hier beschriebenen Maschine)

vorgeruͤkt seyn, denn wenn sie noch nicht so weit oder etwas weiter gekommen waͤre, so

wuͤrde der lezte Ziegel etwas zu schmal oder zu breit abgeschnitten werden;

deßhalb muͤssen denn auch die in den Platten K

angebrachten Einschnitte in genau gleichen Entfernungen von einander stehen. Im

Allgemeinen stehen die Laͤngen der Platten K mit

der Menge der abgeschnittenen Ziegel in einem solchen Zusammenhange, daß, wenn eine

Anzahl von Ziegeln auf einmal abgeschnitten wird, die Gesammtbreite gleich der

Laͤnge einer der erwaͤhnten Platten ist.

Man kann mit Leichtigkeit in der Minute das Fallwerk vier Mal niederschlagen lassen,

oder 80 Steine in der Minute, d.h. 4800 in der Stunde, oder 48,000 in 10

taͤglichen Arbeitsstunden erzeugen. Da nun aber die Arbeiter eine so

angestrengte Arbeit nicht waͤhrend 10 Stunden ununterbrochen verrichten

koͤnnen, so kann man bei fortgesezter Fabrication nach dem Erfinder auf den

Tag eine Production von 20–25,000 Stuͤk Steinen rechnen, wobei der

Arbeiter mit der Kurbel in der Minute 14 Umdrehungen macht.

Die Platten, auf welchen die Steine liegen, laufen auf einer Leitung, die unten mit

Rollen versehen ist, weiter fort bis zu dem Punkte, wo die Ziegel getroknet werden

sollen; die nachfolgenden Platten werden dabei zu den Bewegern der Platten mit

bereits fertigen Ziegeln.

Die Drahte, deren sich der Erfinder zum Durchschneiden der Masse bedient, sind

Eisen- oder Kupferdraͤhte von Nr. 6; er knuͤpft sie nicht

direct an die Welle X, sondern mittelst

zwischengebundener Schnuͤre, welche ziemlich so lang sind, daß sie von X bis t reichen, wenn das

Fallwerk in der tiefsten Stellung ist. Die Gewichte X'

sind ungefaͤhr 7 Kilogr. schwer; die Spiralfedern x'' sollen zur Verminderung und Auffangung des Stoßes und

ploͤzlichen Bewegungswechsels dienen.

4. Vorbereitung der

Ziegelmasse.

Terrasson bedient sich zur Vorbereitung der Ziegelmasse

der Knettonne Y (Fig. 12), welche seit

laͤngerer Zeit in den Fabriken angewendet wird, wo man eine genuͤgende

Durcharbeitung und Mengung ohne vorhergehendes Schlemmen erreichen will.

Die Ziegelerde befindet sich in einer Grube eingesuͤmpft; eine endlose Kette

Z, mit Brettern oder Schaufeln z versehen, ergreift sie hier und bringt sie oben in die

Tonne Y; eine stehende Welle mit drei oder vier Pferden

bewegt die horizontale Welle W mit dem Zahnrade w und dem Winkelrade w'; das

erste greift in z' und sezt somit die Achse Z' und die obere Walze der endlosen Kette in Bewegung;

das Winkelrad w' ist mir dem aͤhnlichen

Winkelrade y' verbunden, welches sich an der Achse Y der Knettonne befindet. Hiedurch wird also ein Mal die

endlose Kette, und dann zugleich die Masse, welche an Y'

sich befinden, in Thaͤtigkeit gesezt. Die Schneidemesser y'' sind schief an der Welle Y' und aufeinanderfolgend in einer spiralfoͤrmig sich um Y' windenden Ebene befestigt; sie schneiden und

zertheilen daher die oben eingeschuͤttete Masse viel Mal, ertheilen ihr aber

auch zugleich stets einen Druk nach Unten, in Folge dessen die Erdmasse durch eine

am Boden angebrachte Oeffnung y austritt, welche durch

die Schraube y''' und einen Schieber in ihrer

Groͤße gestellt werden kann.

Wenn man das Kneten der Erde und Formen der Ziegel gleichzeitig verrichten will, so

ordnet man die beiden Vorrichtungen so an, wie es in Fig. 12 dargestellt ist,

wobei die Knettonne die bearbeitete Ziegelmasse gleich auf die bewegliche Ebene

auflegt; da aber die Arbeit der Knettonne nicht so exact vor sich geht, als die der

Formmaschine, so ist es vortheilhafter, erst zu kneten und die vorraͤthig

bereitete Masse durch einen Arbeiter mit der Schaufel auf die Ebene der Platten

werfen zu lassen.

Saͤmmtliche Abbildungen dieser Maschine sind im 20sten Theile der

natuͤrlichen Groͤße gezeichnet.

Tafeln