| Titel: | Beschreibung einer Maschine zum Erzeugen, Troknen und Appretiren des Papieres, welche von Hrn. Amédée Rieder verbessert wurde, und in der Buntpapierfabrik der HH. J. Zuber und Comp. in Mülhausen angewandt wird. |

| Fundstelle: | Band 65, Jahrgang 1837, Nr. XCII., S. 417 |

| Download: | XML |

XCII.

Beschreibung einer Maschine zum Erzeugen, Troknen

und Appretiren des Papieres, welche von Hrn. Amédée Rieder verbessert wurde,

und in der Buntpapierfabrik der HH. J.

Zuber und Comp. in Muͤlhausen angewandt wird.

Aus dem Bulletin de la Société

d'encouragement. Julius 1837, S. 241.

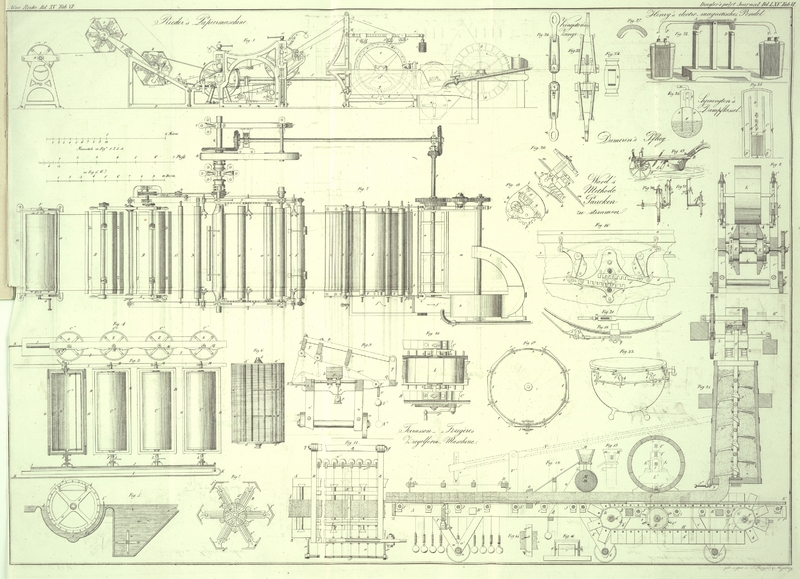

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Rieder's verbesserte Maschine zum Erzeugen, Troknen und Appretiren

des Papieres.

Die Société d'encouragement ertheilte den

HH. J. Zuber und Comp. im

Jahre 1832 eine goldene Medaille fuͤr die ausgezeichneten Verbesserungen, die

sie in der Fabrication der Tapetenpapiere vorgenommen haben. Unter diesen

Verbesserungen hob sie besonders die sinnreiche Maschine hervor, mit der jene

Fabrikanten Papierrollen von 9 Meter Laͤnge, und von vollkommener Gleichheit

in Hinsicht auf Dike und Breite aus einem Stuͤke verfertigen. Auch die Jury,

welche uͤber die im Jahre 1834 in Paris abgehaltene Industrieausstellung

abzuurtheilen haͤtte, und welche den HH. Zuber die große goldene Medaille ertheilte,

lenkte die Aufmerksamkeit der Fabrikanten auf diese Maschine, deren Hauptverdienst

darin besteht, daß sie

anstatt der Rollen, welche man fruͤher durch Zusammensezung mehrerer

Blaͤtter erzielte, endloses Papier liefert.

Diese Maschine, welche urspruͤnglich von Ferdinand Leistenschneider von Poncey, der im Jahre 1813 ein Patent auf die

Fabrication von Papier in Blaͤttern nahm, erfunden ward, erlitt in der Fabrik

der HH. Zuber eine

gaͤnzliche Umwandlung. Sie ward schon im Jahre 1830 von Hrn.

Amédée Rieder zur Fabrication von endlosem

Papier eingerichtet, und seither auf mannichfache Weise verbessert; namentlich

stattete er dieselbe mit einem von ihm erfundenen Trokenapparate aus, und eben so

verbesserte er das ganze System in einem solchen Grade, daß die Maschine nicht nur

vortreffliche Tapetenpapiere, sondern auch jede andere Art Papier, vom

duͤnnsten bis zum staͤrksten, fuͤr die Kupferstecher bestimmten

Papiere liefert. Auf diese verbesserte Maschine erhielten die HH. Zuber am 30. Septbr. 1830 ein Patent

fuͤr 15 Jahre; die HH. André Koͤchlin und Comp. in Muͤlhausen, welche ausschließlich

bevollmaͤchtigt sind sie zu verfertigen, liefern sie von groͤßter

Vollkommenheit, und haben schon von mehreren Laͤndern her Auftrage

erhalten.

Fig. 1 zeigt

die Maschine in einem Laͤngenaufrisse.

Fig. 2 ist ein

Grundriß.

Fig. 3 zeigt

eine Reihe von vier hohlen, kupfernen Cylindern, in welche Dampf eingelassen wird,

und die zum Troknen des Papieres, welches sich beim Austritte aus der Maschine um

dieselben rollt, dienen. Einer der Cylinder ist in einem senkrechten Durchschnitte

dargestellt. Der ganze Trokenapparat besteht gewoͤhnlich aus 16 bis 18

solcher Cylinder.

Fig. 4 gibt

eine Ansicht dieser Cylinder vom Ende her.

Fig. 5 zeigt

einen senkrechten Laͤngendurchschnitt des Formcylinders, des Troges, in dem

er untergetaucht ist, und eines Theiles der Zeugbuͤtte, worin ein Agitator

und eine zur Reinigung dienende Vorrichtung enthalten ist.

Fig. 6 stellt

den Formcylinder im Grundrisse und von seinem Drahtgewebe entbloͤßt dar.

Fig. 7 zeigt

einen der Aufrollcylinder im Aufrisse.

An saͤmmtlichen Figuren beziehen sich gleiche Buchstaben auf gleiche

Gegenstaͤnde.

Das gußeiserne Gestell a, a traͤgt den

Formcylinder, den kupfernen Trog desselben, und mehrere Walzen, die zur Leitung des

endlosen Filzes dienen. Der aus gewalztem Kupferbleche bestehende Trog b ist an der einen Seite mit einer Scheidewand oder mit

einem doppelten Boden b', Fig. 5, unter den der mit

Wasser angeruͤhrte Papierzeug gelangt, versehen. In den gleichfalls aus

Kupfer verfertigten Trog

c wird fuͤr gewisse Papiersorten klares

Wasser geleitet, welches der ganzen Breite nach und vor dem Formcylinder in den Trog

b uͤberlaͤuft.

Der messingene, mit Metallsieb uͤberzogene Formcylinder d, auf dem das Papier erzeugt wird, besteht aus zwei Kreuzen, welche durch

26 Querstuͤke mit einander verbunden sind. Leztere tragen in Entfernungen von

2 Centimetern von einander kupferne Reifen, auf denen das Metallsieb, welches durch

eine Nach muffartig verbunden ist, ruht. Um das Sieb anzusteken, nimmt man das

Segment d' des Cylinders, welches sich in einem Falze

bewegt, ab, schiebt das Sieb auf den Cylinder, und spannt es, indem man das

erwaͤhnte Segment wieder an Ort und Stelle bringt, und mit Schrauben

befestigt.

Die Breite, welche das zu verfertigende Papier bekommen soll, wird durch zwei sehr

duͤnne, messingene Baͤnder, welche uͤber die Raͤnder des

Metallsiebes gespannt werden, und deren Enden zusammengeloͤthet sind,

bestimmt. Da sich auf keiner Stelle des Siebes, die sein Wasser durchlaͤßt,

Papier bilden kann, so ist es ein Leichtes, Papier von jeder beliebigen Breite, und

selbst Papier in Streifen und Bogen zu erzeugen; denn man braucht zu diesem Behufe

nur metallene Querstreifen oder gar nur leinene, dicht gewirkte Baͤnder auf

dem Formcylinder zu befestigen.

Der Formcylinder ist an der einen Seite mit der aus Kupferblech bestehenden Platte

e geschlossen; an der anderen offenen Seite dagegen

communicirt er mittelst einer sogenannten hydraulischen Buͤchse (boîte hydraulique) mit einem hoͤlzernen

Bottiche f, in den das im Inneren des Formcylinders

enthaltene Wasser durch die Oeffnung q abfließt. Der

Hahn g laͤßt das uͤberschuͤssige an

dem Formcylinder ausgetretene Wasser abfließen. Das Schuzbrett h dient zum Abfluͤsse jenes Wassers, welches,

nachdem es aus dem Formcylinder entwichen ist, unter das Rad k gelangt.

Die Roͤhre i leitet den Zeug in die Buͤtte

f', wobei dessen Zufluß durch den Hahn j regulirt wird. Das Rad k

dient zum Heben und Abschlagen des Zeuges, der von diesem Rade weg mit Wasser

vermengt in dem Canale l in die große hoͤlzerne,

mit Blei ausgefuͤtterte Buͤtte m gelangt.

In dieser befindet sich die zur Reinigung dienende Vorrichtung und auch der Agitator

n, der 40 Umgaͤnge in der Minute macht. Der

Reinigungsapparat, Epurator genannt, ist in dem Grundrisse nicht abgebildet.

Die kupferne Roͤhre o ist mit einer Reihe kleiner

Loͤcher versehen, durch welche Wasser auf das Sieb faͤllt, damit

dieses auf solche Weise gereinigt und gewaschen wird.

o' ist eine kleine kupferne Rinne, in welcher der

Ueberschuß aus dem Troge b in den Bottich f abfließt.

Der Hahn p liefert rings um die hydraulische

Buͤchse, in welcher der Formcylinder mit seinem offenen Ende umlaͤuft,

einen kleinen Wasserstrom. Dagegen ist g eine in den

Trog b geschnittene Oeffnung, welche die Communication

zwischen dem Inneren des Formcylinders und dem Bottiche f herstellt.

Die Hebel r, r, laͤngs denen sich die

Zapfenbaͤnder der drei hoͤlzernen Walzen 1, 2 und 7, welche den

endlosen Filz auf seinem Laufe leiten, schieben lassen, haben den Mittelpunkt ihrer

Bewegung in r'. Die Walze 1, der sogenannte Deker (coucheur) ist mehrmals mit Filz umwunden, damit er einen

elastischen Druk auf den Formcylinder d ausuͤben

kann. An dem Ende der Hebel s, s sind Gewichte

ausgehaͤngt, womit die Walze 1 auf den Formcylinder herabgedruͤkt

wird.

Der von den Walzen 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 geleitete Filz laͤuft in der durch

Pfeile angedeuteten Richtung, und theilt dem Formcylinder die rotirende Bewegung

mit. Die Walze 4, welche an einem Traͤger mit Laͤufer aufgezogen ist,

und welche mittelst der Schraube t' herabgesenkt werden

kann, dient zur Spannung des Filzes.

Die erste, aus zwei Cylindern bestehende Presse u, u

fuͤhrt den Filz und empfaͤngt das von dem Formcylinder

herbeigelangende Papier, um es an einen zweiten Filz zu uͤbertragen. v, v ist eine zweite, gleichfalls aus zwei Cylindern

bestehende Presse. Die oberen Cylinder beider Pressen sind mit den Rakeln v, v versehen. Die Schrauben x,

x dienen dazu, die Cylinder beider Pressen einander mehr oder minder nahe

zu bringen.

Das gußeiserne Gestell y, y traͤgt die beiden

Pressen, die Cylinder, welche den zweiten Filz leiten, und die Aufrollcylinder. Der

endlose Filz z, z, welcher diker ist, als der Filz t, und der das Papier unter die zweite Presse

fuͤhrt, wird von den hoͤlzernen Walzen 8, 9, 10, 11 und 12 geleitet,

und bewegt sich in der durch Pfeile angedeuteten Richtung. Die Walze 11 ist

gleichfalls auf einem Traͤger mit Laͤufer, der zum Spannen des Filzes

z dient, aufgezogen.

Die beiden Schwaͤngel A, A, welche die beiden

Aufrollcylinder B, B tragen, schwingen sich um den

Zapfen a'.

C ist ein aus gewalztem Kupferbleche bestehender, in dem

Gestelle D aufgezogener Appretir- und

Trokencylinder, der das von dem Aufrollcylinder B

hergelangende Papier aufnimmt. C', C' in Fig. 3 sind zwei

Appretir- und Trokencylinder, welche an der Dampfroͤhre angebracht und

mit Papier beladen sind. C'' ist ein unbedekter

Cylinder, an welchem der Zuflußhahn fuͤr den Dampf geschlossen ist. C''' zeigt einen solchen Cylinder im Durchschnitte. Als

Grund oder Boden

fuͤr diese Trokencylinder dienen die gußeisernen Platten E, E, welche durch vier, durch die Cylinder laufende

Bolzen b'b' zusammengehalten werden. Ihre Zapfen sind an

der einen Seite bei F, wo sie an den Hahn adjustirt

sind, kegelfoͤrmig abgedreht, waͤhrend sie an der anderen Seite mit

einem vierekigen Eisen i', an welches die Kurbel G gestekt wird, versehen sind. In diesem Eisen befindet

sich ein kleines Loch, durch welches die in dem Cylinder enthaltene Luft entweichen

kann, so oft man Dampf eintreten, laͤßt.

D ist ein gußeisernes Gestell, auf das man den

Trokencylinder bringt, waͤhrend man das getroknete Papier von ihm abwindet,

und waͤhrend feuchtes Papier auf ihn aufgerollt wird. Die hoͤlzernen

Rahmen H, H, in denen die Cylinder aufgezogen sind,

dienen dazu, leztere, nachdem sie aufgerollt worden, an die Dampfroͤhre zu

tragen. Uebrigens ruht der ganze Trokenapparat in dem hoͤlzernen Gestelle I, welches man aus Fig. 3 und 5 ersieht.

Die Dampfroͤhre J communicirt einerseits mit dem

Kessel und andererseits mit einer kleinen Roͤhre K, welche zur Entleerung des Verdichtungswassers dient.

Die Haͤhne L, L dienen zum Einlassen des Dampfes

in die Trokencylinder; an sie werden die Cylinder mittelst der kegelfoͤrmigen

Adjustirung F gestekt: so zwar, daß sie leicht

abgenommen und in das Aufwindgestell D gebracht werden

koͤnnen.

Die Haken M, M dienen zur Befestigung der Trokencylinder

in dem Gestelle I. Die Kurbel G wird an die vierekigen Zapfen der Trokencylinder gestekt, so oft man

diese in das Gestell D bringt, um das trokene Papier

davon ab- und feuchtes dafuͤr auf sie aufzurollen.

Die beiden Rollen N, N sind dazu bestimmt, die

Aufrollcylinder in Bewegung zu sezen. Die uͤber sie laufende Schnur wird

durch die Rolle O in Spannung erhalten.

P, P sind Spanner fuͤr den mit Leder besezten

Filz der zweiten Presse. Die Welle Q, Q macht 10 bis 12

Umgaͤnge in der Minute. Die Rollen R, R sind zur

Uebertragung der Bewegung von einer Presse an die andere bestimmt. Die

Zwischenwellen S, T, U haben durch Zahnraͤder die

Bewegung auch an den Agitator n und an das Rad

fortzupflanzen. Alle diese Wellen ruhen in den Anwellen V,

V.

An der Achse oder Welle der Aufrollcylinder ist ein Zahnrad c' angebracht, welches in die kleinen Getriebe d'',

d'' eingreift. Leztere sezen die an den Culissenradien befestigten

Zahnstangen e'' in Bewegung. Auf diese Welse wird der

Durchmesser des Cylinders vergroͤßert oder verkleinert, im Falle man auf dem

Cylinder selbst das feuchte Papier in verschiedene Formate zerschneiden will, um es dann

aufhaͤngen und troknen zu koͤnnen.

Der beschwerte Hebel g' druͤkt gegen die Rolle O, womit die Schnur gespannt wird. Der Haken h' endlich dient dazu den Balancier A in seiner Stellung zu erhalten.

Das Spiel des Apparates ist folgendes.

1) Erzeugung des Papieres. Der Zeug gelangt durch die

Roͤhre i aus dem fuͤr ihn bestimmten

Behaͤlter in den Bottich f, in welchem er mit dem

aus dem Inneren des Formcylinders abfließenden klaren Wasser vermengt wird. Von hier

aus treibt ihn das zu seiner Vertheilung und zum Heben desselben bestimmte Rad k durch den Canal l in die

Buͤtte m, um dann an den Epurator, der in der

Zeichnung nicht abgebildet ist, und nachdem er von dem Agitator n umgetrieben worden ist, endlich in den Trog b zu gelangen. Wenn er hierauf durch den doppelten Boden

b' unter den Formcylinder gerathen ist, wie dieß

durch Pfeile angedeutet ist, so dringt das Wasser durch das Metallsieb des

Formcylinders, waͤhrend sich der Zeug, der in dem Wasser geschwebt, auf

dessen Oberflaͤche absezt. Dieses Wasser entweicht durch die Oeffnung q aus dem Inneren des Cylinders, und gelangt aus dem

Bottiche f allmaͤhlich in den Bottich f', wo es neuerdings Papierzeug aufnimmt, um dann

abermals unter den Formcylinder zu gelangen, u.s.f.

Der Formcylinder ist einer rotirenden Bewegung nach der durch die Pfeile angedeuteten

Richtung theilhaftig; er bringt den Papierzeug, der sich auf ihm ablagerte, an den

oberen Theil des Troges b, wo das aus dem Troge c abfließende klare Wasser einen gleichmaͤßigen

und graduirten Druk auf dessen Oberflaͤche ausuͤbt. Dieser Druk, der

durch die Differenz des Niveaus der Fluͤssigkeit innerhalb und außerhalb des

Formcylinders bedingt ist, wie dieß aus dem Durchschnitte in Fig. 5 erhellt, dient zur

Filzung und Glaͤttung des auf dem Formcylinder abgesezten Zeuges, so daß das

Papier bei seinem Austritte aus dem Troge eine solche Consistenz erlangt hat, daß es

mittelst des Filzes, an dem es haͤngen bleibt, von dem Metallsiebe abgenommen

werden kann.

Der endlose Filz t, t wird mittelst der sogenannten

Dekwalze 1 gegen den Formcylinder angedruͤkt, und fuͤhrt das Papier in

die erste Presse u, u, in der es nur einen schwachen

Druk erleidet. Nachdem es diese verlassen, gelangt es auf einem zweiten Filze z, z unter die zweite Presse v,

v, in der das Wasser in so weit aus dem Papiere ausgetrieben wird, daß

dieses fuͤr den Trokenproceß geeignet ist, zu welchem Behufe es in feuchtem

Zustande auf den Cylinder B aufgerollt wird. Die Bildung

des Papieres geht auf eine eben so gleichfoͤrmige, als regelmaͤßige Weise

von Statten, indem sie durch den Druk bedingt ist, den das Wasser des Troges b auf die Oberflaͤche des in diesen

untergetauchten und innen leeren Formcylinders ausuͤbt. Die Dike des Papieres

haͤngt von der groͤßeren oder geringeren Menge Zeuges ab, welche durch

die Roͤhre i herbeigelangt und durch den Hahn j regulirt wird.

2) Troknen und Appretiren des Papieres. Wenn der

Aufrollcylinder B mit dem aus der zweiten Presse

kommenden, feuchten Papiere beladen worden ist, so schaukelt man ihn, damit er vor

das Aufrollgestell D gelange. Wenn dann einer der

Trokencylinder C auf dieses Gestell gebracht worden ist,

so rollt man das Papier in einer gewissen Laͤnge, z.B. je nach seiner Dike in

20 bis 30 Umgaͤngen auf denselben auf, wobei man jenes Ende des Papieres,

welches um den Cylinder geschlungen wird, befeuchtet, damit es an diesem kleben

bleibe und bei dem Trokenprocesse sich nicht davon abloͤse. Der solcher Maßen

mit feuchtem Papiere versehene Trokencylinder wird dann mit einem der Haͤhne

L der Dampfroͤhre J in Verbindung gebracht und durch den Haken M

in seiner Stellung erhalten. Sobald nun zum Behufe der Einleitung des Dampfes in den

Cylinder der Hahn geoͤffnet worden ist, wird sogleich die in ihm enthalten

gewesene Luft durch die kleine in dem vierekigen Zapfen i des Cylinders befindliche Oeffnung ausgetrieben. Dieselbe Oeffnung dient

auch zur Unterhaltung des Dampfzuflusses zum Cylinder, und um eine zur Bewirkung des

Troknens hinreichende Temperatur zu unterhalten. Die zum Troknen noͤthige

Zeit dauert fuͤr jeden Cylinder 30 bis 40 Minuten. Unmittelbare Folge des

Trokenprocesses ist, daß sich das Papier zusammenzieht und eine sehr starke Spannung

erleidet, indem sich dessen inneres Ende nicht losmachen kann. Hieraus erwachst

nothwendig eine Reibung der verschiedenen Papierschichten auf einander; und diese

Reibung in Verbindung mit der eben erwaͤhnten Spannung gibt dem Papiere einen

Appret, den es sonst nur durch wiederholtes Pressen und Walzen erlangt.

Ist das Papier vollkommen troken geworden, so bringt man den Cylinder wieder auf das

Aufrollgestell D, und wikelt es in diesem von dem

Cylinder ab, um wieder feuchtes Papier dafuͤr aufzurollen. Die Zahl der

Trokencylinder hat sich nach der Quantitaͤt Papier, welche die Maschine

erzeugt, zu richten. Der Dienst ist so einzurichten, daß immer nur ein

Trokencylinder auf ein Mal abzuwinden kommt, denn auf diese Weise wird von der

Waͤrme, die die Cylinder waͤhrend der Operation beibehalten, am besten

Nuzen gezogen.

Tafeln