| Titel: | Ueber eine verbesserte Methode Pauken zu stimmen. Von Hrn. Cornelius Ward. |

| Fundstelle: | Band 65, Jahrgang 1837, Nr. XCIII., S. 424 |

| Download: | XML |

XCIII.

Ueber eine verbesserte Methode Pauken zu stimmen.

Von Hrn. Cornelius

Ward.

Aus den Transactions of the Society of Arts. Vol. LI.

P. I. S. 37.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Ward's Methode Pauken zu stimmen.

Die Pauke besteht im Wesentlichen aus einem duͤnnen kupfernen Kessel mit einem

Dekel, welcher aus einem eisernen Ringe, uͤber den je nach dessen

Groͤße ein Kalbs- oder Pferdefell gespannt ist, gebildet ist. Der Ton

oder Schall, den das Instrument gibt, wird hervorgebracht, indem man mit

Schlaͤgeln auf dieses Fell schlaͤgt, von dem sich dann die

Schwingungen an den Kessel fortpflanzen. Die Stimmung der Pauke geschieht, je

nachdem das Fell mehr oder minder fest gespannt wird, wozu man sich bekanntlich

folgender Methode bedient. An den Ring sind 6 bis 11 Ohren genietet, und eben so

viele ausgeschraubte Ohren sind auch mit Brazen an der Pauke befestigt, so zwar, daß

sie genau den uͤber ihnen befindlichen Ohren des Ringes entsprechen. Durch je

zwei solcher Ohren wird eine starke eiserne Schraube mit vierekigem Kopfe gestekt

und in das untere eingeschraubt. Zieht man diese Schrauben an, so wird der Ring

hinabgezogen und die Spannung des Felles folglich erhoͤht; laͤßt man

die Schrauben hingegen nach, so wird auch die Spannung vermindert, indem der Ring

emporsteigt. Es ist jedoch sehr schwierig mit diesen von einander

unabhaͤngigen Schrauben einen gleichmaͤßigen Grad der Spannung zu

erzielen; bald ist die eine Schraube zu viel, bald die andere zu wenig angezogen,

weßhalb denn auch der Paukenschlaͤger gewoͤhnlich gezwungen ist,

wiederholt an jede einzelne Schraube zu gehen, bevor das Instrument als vollkommen

gestimmt betrachtet werden kann. Wenn nun gar waͤhrend der Auffuͤhrung

eines Musikstuͤkes eine Veraͤnderung der Stimmung vorgenommen werden

muß, so macht das Adjustiren so vieler Schrauben einen sehr laͤstigen

Aufenthalt, die Stimmung wird oft nicht rein, und durch das Anfielen und Abnehmen

des Schluͤssels an den einzelnen Schrauben entsteht uͤberdieß auch ein

widerliches Geraͤusch. Diese Umstaͤndlichkeit der Stimmung ist um so

unangenehmer, als die Paukenfelle wegen ihrer hygroskopischen Eigenschaft bei großen

Concerten oder in Theatern in Folge der Feuchtigkeit, die sich durch den Athem der

Zuhoͤrer verbreitet, gegen das Ende hin nachlassen und mithin von Zeit zu

Zeit nachgespannt werden muͤssen. Endlich erzeugt die Kraft, welche

ausgeuͤbt wird, um das Fell gehoͤrig zu spannen, durch die Brazen sehr

leicht einen Eindruk der Kesselwaͤnde, die des helleren Tones wegen

duͤnn seyn

muͤssen, so daß also auch auf diese Weise die Toͤne des Instrumentes

Schaden leiden.

Hr. Ward hat nun die bisher

gebraͤuchlichen Stimmschrauben und die dazu gehoͤrigen Theile durch

eine hinreichende Anzahl von Hebeln, welche mit dem Ringe, uͤber den das Fell

gespannt ist, in Verbindung stehen, zu ersezen gesucht. Diese Hebel zerfallen in

zwei Classen, indem die einen nach Rechts und die anderen nach Links gebogen sind.

Die unteren Enden dieser beiden Hebelclassen sind an einem beweglichen horizontalen

metallenen Bande oder Stabe befestigt, und diese beiden Baͤnder sind an ihren

beweglichen, uͤber einander wegfuͤhrenden Enden mit Verzahnungen,

deren Zahne an der einen nach Abwarts und an der anderen nach Aufwaͤrts

gerichtet sind, versehen. Wenn daher zwischen diesen beiden Verzahnungen ein in

beide eingreifendes Getrieb angebracht ist, so wird durch Umdrehen dieses Getriebes

eine entsprechende Bewegung der Hebel, und mithin eine groͤßere Spannung oder

ein Nachlaß des Paukenfelles erfolgen, je nachdem das Getrieb nach der einen oder

nach der anderen Richtung umgedreht wird.

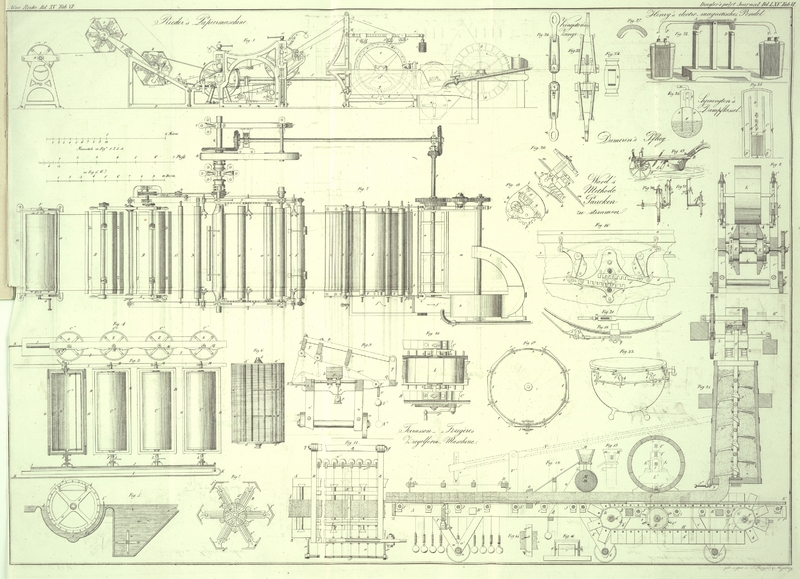

Die Details dieser Anordnung sind folgende. An dem Ringe sind acht Zapfen a, a befestigt, deren man in Fig. 16, in welcher der

zur Stimmung dienende Theil der Pauke von Vorne abgebildet ist, zwei, und in Fig. 22, in

welcher eine ganze Pauke von der Seite dargestellt ist, mehrere ersieht. An den

Kessel sind diesen Zapfen a, a entsprechend in gleicher

Anzahl die Platten b, b genietet, aus denen ein Zapfen

hervorragt, der den Krummhebeln c, c als Drehpunkt

dient. In die Enden dieser Zapfen ist ein Schraubengewinde geschnitten, und an

dieses wird, um die Hebel an Ort und Stelle zu erhalten, eine Schraubenmutter

gestekt. Die oberen Enden der Krummhebel stehen durch Glieder mit ihren

entsprechenden Zapfen a, a in Verbindung,

waͤhrend deren untere Enden durch Schrauben und Schraubenmuttern mit den

metallenen Baͤndern d und e in Verbindung stehen, von denen ersteres die nach Rechts und lezteres

die nach Links gebogenen Hebel aufnimmt. Die Form und Stellung dieser beiden

Baͤnder erhellt aus Fig. 17, wo eine Ansicht

der Pauke von Oben gegeben und der Ring als weggenommen gedacht ist. Fig. 18 gibt eine

aͤhnliche Ansicht eines Fig. 16 entsprechenden

Theiles.

Diese Baͤnder bestehen aus Messing, und sind vorne an die staͤhlernen

Zahnstangen f und g,

zwischen denen das Getrieb q angebracht ist, gegliedert.

Damit die Zahnstangen nicht von dem zu deren Bewegung dienenden Getriebe wegfallen

koͤnnen, sind sie zwischen den Zapfen h, i

durchgefuͤhrt, und mit einer an diesen befestigten ovalen Platte, in welche auch

der Zapfen des Getriebes eingelassen ist, eingefangen. Diese Platte ist in Fig. 16 nur

durch punktirte Linien angedeutet.

Aus Fig. 16

und 17

erhellt, daß, wenn man das Getrieb nach einer Richtung umdreht, die Baͤnder

d und e sich gegenseitig

naͤhern muͤssen; und daß mithin, indem auf saͤmmtliche Hebel

gleichmaͤßig gewirkt wird, der Ring gleichmaͤßig nach Abwaͤrts

gezogen werden muß. Dagegen wird, wenn man das Getrieb nach der entgegengesezten

Richtung umtreibt, die Spannung eben so gleichmaͤßig nachgelassen werden. Da

nun aber die ganze Spannung des Felles durch ein einziges Getrieb bewirkt und

unterhalten wird, so muß es nothwendig auch stark genug seyn, um die große auf

dasselbe wirkende Gewalt ohne Nachtheil aushalten zu koͤnnen; zugleich muß es

aber auch ohne zuruͤkzulaufen jeder Gewalt widerstehen koͤnnen, die

allenfalls auf die Baͤnder zu wirken haͤtte. Diesen Bedingungen ist

nun dadurch entsprochen, daß, wie man aus Fig. 19 und 20 ersieht,

an der Spindel des Getriebes ein Rad mit 14 Zaͤhnen p angebracht ist, in welches die Tangentenschraube o eingreift. An der Spindel dieser lezteren befindet sich das

achtzaͤhnige Rad n, welches durch ein

durchbrochenes zweiblaͤtteriges Getrieb in Bewegung gesezt wird. Das Ende der

Spindel des lezteren ist vierekig, damit man einen Schluͤssel daran steken

kann; anstatt dieses Schluͤssels kann man uͤbrigens auch mittelst der

ausgeraͤnderten Schraube w den achtseitigen Knopf

j daran befestigen. Dieses ganze Raͤderwerk

ist innerhalb des kupfernen Kessels anzubringen, und an dessen Außenseite hat sich

nur das große Getrieb q und das kleinere, welches den

Knopf fuͤhrt, zu befinden, wie sich dieß aus der schraͤgen oberen

Ansicht Fig.

20 ergibt. Die innere Platte k, k und die

Raͤder sind aus Fig. 19 zu ersehen, wo

die innere Seite des Kessels, und zwar genau der in Fig. 16 dargestellten

aͤußeren Seite gegenuͤber abgebildet ist. l, l,

l sind drei Zapfen, womit die Platte k an dem

Kessel und an der aͤußeren Schildplatte m, m

befestigt ist. Das untere Ende der Tangentenschraube dringt in ein Loch, welches

sich in einem der Zapfen l befindet; ihr oberes Ende

hingegen nimmt einen Zapfen des an die Platte k

genieteten Blokes x auf, wie dieß durch punktirte Linien

angedeutet ist. Als weiteres Schuzmittel gegen jede Ruͤkwirkung der

Baͤnder auf die Tangentenschraube, und zur Verhuͤtung aller

Erschuͤtterungen waͤhrend der Schwingungen des Kessels druͤkt

eine Feder y fortwaͤhrend gegen das Rad n, zwischen dessen Zaͤhne sie

einfaͤllt.

Da die auf die Baͤnder wirkende Gewalt die Schwaͤnze der Hebel

fortwaͤhrend gegen den Kessel zu druͤken strebt, so ist jeder dieser

Hebel mit einer, in Fig. 18 bemerkbaren Rolle oder Walze versehen. Die Schraube oder

Spindel dieser Rolle laͤuft durch den Schwanz des Hebels und durch das

Verbindungsband, so daß also diese drei Theile auf diese Weise und durch die außen

angeschraubte Schraubenmutter zusammengehalten werden. Die Arme s, s der Schildplatte, Fig. 16 befreien den

Kessel von dem Druke der beiden zunaͤchst liegenden Rollen; und Arme s, s, Fig. 17, welche unter den

anderen Rollen an den Kessel genietet sind, bewirken dasselbe in Bezug auf diese

lezteren. Eben so ist innerhalb des Kessels durch zwei eiserne Ringe t, t, von denen, wie Fig. 16 und 17 zeigt,

einer gegen die Zapfen, um die sich die Hebel drehen, und der andere gegen die

Rollen r, r stemmt, fuͤr einen Gegendruk gesorgt.

Wenn diese Ringe an Ort und Stelle gebracht worden sind, so bewirkt man deren

inniges Anliegen an der inneren Wandung des Kessels mittelst der Expansionsschraube

v, Fig. 21, deren spizes

Ende in eine seichte, an dem anderen Ende des Ringes befindliche Scheide einpaßt; so

daß folglich der Druk dieses Ringes in dem Maaße staͤrker wird, als sich die

Schraube verlaͤngert.

Die Baͤnder d, e sind bloß den Hebeln

gegenuͤber gebogen, und an den zwischen diesen befindlichen Stellen

absichtlich gerade gelassen. Sie sind so leicht gearbeitet, als sich's mit dem

Zweke, zu dem sie bestimmt sind, vertragt. An den Biegungen sind sie dadurch

verstaͤrkt, daß man dem Metalle an diesen Stellen eine groͤßere Breite

ließ, und daß die in Fig. 18 und 17 bei r, r, r ersichtlichen Anhaͤngsel unter rechten

Winkeln aufgebogen sind.

Die Gewalt, welche durch den oben beschriebenen Apparat auf das Fell ausgeuͤbt

wird, laͤßt sich folgender Maßen berechnen. Wenn der Knopf j, der uͤbrigens eine beliebige Groͤße

haben kann, einen fuͤnf Mal groͤßeren Durchmesser hat, als das kleine

Getrieb, an dem er angebracht ist, so erhoͤht oder verstaͤrkt er die

Gewalt, die durch die Hand auf das Getrieb ausgeuͤbt wird, um das

Fuͤnffache. Da dieses Getrieb nur mit zwei Blattern in das

achtzaͤhnige Rad n eingreift, so gibt dieß eine

Kraft von 4, was also zusammen 20 gibt. Die auf das vierzehnzaͤhnige Rad p wirkende Tangentenschraube o zu 1 angenommen multiplicirt die 20 auf 280; und da endlich das Rad p einen doppelt groͤßeren Durchmesser hat, als

das groͤßere Getrieb q, welches in die beiden

Zahnstangen f und g

eingreift, so gibt dieß im Ganzen eine Kraft, welche um das 560fache groͤßer

ist, als jene, die mit der Hand auf den Knopf j

ausgeuͤbt wird. Diese Zahl durch 8, naͤmlich durch die Zahl der Hebel,

getheilt, gibt auf jeden derselben eine 70 Mal groͤßere Kraft, als mit der

Hand hervorgebracht wird. Eine solche Kraft ist vollkommen hinreichend zu dem

fraglichen Zweke, welches auch die Reibung seyn mag.

Diese Vermehrung, welche erheischt, daß sich der Schluͤssel oder die Hand 560

Mal mehr bewegt, als der Ring, der das Haupt faßt, steigt oder faͤllt, ist

nichts weniger als ein Verlust; sondern sie bedingt vielmehr eine Erweiterung des

Raumes, die eben hinreicht, damit der Spieler die Toͤne durch die

Quantitaͤt der dem Griffe oder Schluͤssel mitgetheilten Bewegung

messen oder bestimmen kann. Man kann daher sein Instrument bei einiger Uebung

mechanisch stimmen, wie dieß bei der Posaune der Fall ist.

Obschon nun an kleineren Pauken der Schluͤssel angegebener Maßen ein

zweiblaͤtteriges Getrieb in Bewegung sezt, so kann man an groͤßeren

Pauken doch eine zweite Tangentenschraube anwenden, welche die Kraft verdoppelt, und

selbst noch weiter erhoͤht, wenn man dem Rade einen groͤßeren

Durchmesser gibt. Anstatt jedoch die Kraft durch Raͤder und

Tangentenschrauben zu erhoͤhen, laͤßt sich dasselbe auf

vortheilhaftere Weise durch Verlaͤngerung der Schwaͤnze der Hebel c, c erzielen. Bedient man sich zweier

Tangentenschrauben, so wird die erste zuweilen die Gewalt so gut aushalten, daß die

zweite nachgeben kann; in diesem Falle kann dann die Feder y auf sie angewendet werden. Die erste Tangentenschraube kann aber auch

ein so grobes Schraubengewinde haben, daß sie die Gewalt nicht ganz aushaͤlt,

und daß diese dann auf die zweite Schraube uͤbergeht, so daß Alles auch ohne

Feder ganz unbeweglich erhalten wird. Bedient man sich jedoch eines Kurbelgriffes

und laͤßt man diesen daran, so wird eine Feder von Nuzen seyn, damit jener

nicht durch sein eigenes Gewicht wirken kann.

Man bedient sich der neuen Pauken bereits seit laͤngerer Zeit bei der

italienischen Oper in London und auch in anderen Theatern. Es hat sich

bewaͤhrt, daß sie hoͤher gestimmt werden koͤnnen, und daß sie

sowohl feinere, als tiefere Toͤne geben, als die aͤlteren Pauken. Man

hat sich uͤberzeugt, daß ihre Toͤne leichter, rascher und mit

groͤßerer Genauigkeit abgeaͤndert werden koͤnnen, und zwar ohne

daß hiebei irgend ein unangenehmes Geraͤusch entsteht.Hr. Ward erhielt von

der Society of arts in London fuͤr seine

Erfindung die goldene Isismedaille.A. d. R.

Tafeln