| Titel: | Verbesserungen an den Dampfmaschinen, ihren Oefen und Kesseln, worauf sich Jacob Perkins, Civilingenieur in London, am 3. Decbr. 1837 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 67, Jahrgang 1838, Nr. I., S. 1 |

| Download: | XML |

I.

Verbesserungen an den Dampfmaschinen, ihren Oefen

und Kesseln, worauf sich Jacob

Perkins, Civilingenieur in London, am 3. Decbr. 1837 ein

Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Decbr.

1837, S. 268.

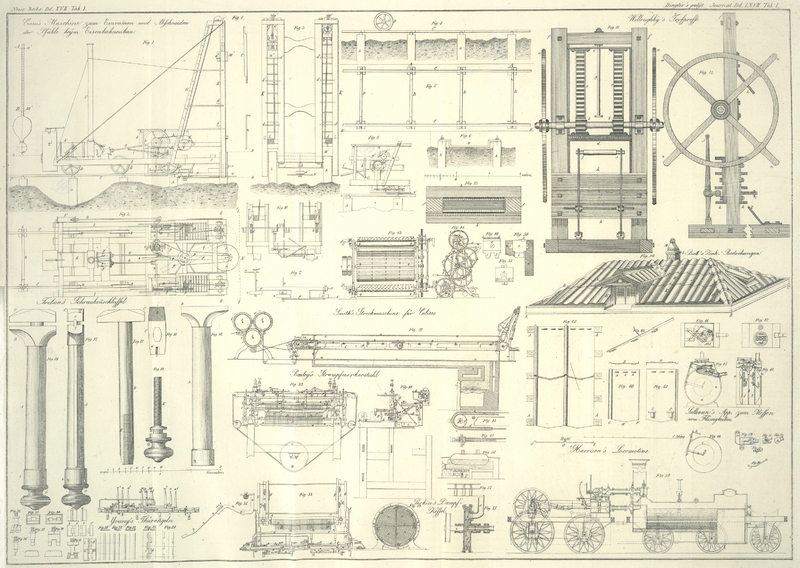

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Perkin's verbesserte Dampfmaschinen.

Meine Erfindung betrifft: 1) jene Art von rotirender Dampfmaschine, die nach dem

Principe der sogenannten Barker'schen Muͤhle durch

einen ununterbrochenen, aus einem umlaufenden Arme ausstroͤmenden Dampfstrom

in Bewegung gesezt wird. Dieser Theil meiner Erfindung ist auch auf eine

Wassermaschine anwendbar.

Sie betrifft 2) die Einrichtung des Aschenloches der Oefen, gemaͤß welcher bei

dem hinteren Theile der Roststangen eine groͤßere Menge

atmosphaͤrischer Luft Zutritt erhaͤlt, als bei dem vorderen, dem

Ofenthuͤrchen zunaͤchst liegenden Theile, damit sich das auf dem

hinteren Theile des Rostes liegende Brennmaterial in lebhafterer Verbrennung

befinde; und damit also die auf dem vorderen Theile erzeugten Dampfe vollkommener

verbrannt werden, als es moͤglich ist, wenn der Rost durchaus

gleichmaͤßig mit Luft gespeist wird.

Sie bezieht sich 3) auf eine Verbesserung an den Dampfkesseln, die ich in meinem

Patente vom 12. April 1836 beschrieben habe.

Fig. 54 zeigt

eine seitliche Ansicht einer meiner Methode gemaͤß gebauten Dampfmaschine.

Fig. 55

ist ein Querdurchschnitt derselben. Las aͤußere Gehaͤuse oder der

Cylinder a, a enthaͤlt die arbeitenden Theile der

Maschine, welche aus zwei kreisrunden Platten bestehen, in denen die zur Aufnahme

der Achse b der umlaufenden Scheibe c dienenden Anwellen und Stopfbuͤchsen angebracht

sind. Diese Scheibe, welche an die Achse b geschirrt

ist, sezt, indem sie umlaͤuft, diese leztere in Bewegung. Die Roͤhre

d dient als Austrittsroͤhre fuͤr den

Dampf. Bis hieher ist nichts Neues an dieser Maschine, indem schon mehrere

aͤhnliche rotirende Dampfmaschinen in Vorschlag kamen. Meine Verbesserung

liegt in der Anwendung von Stuͤzpunkten, auf die der Dampf nach einander

wirken kann. Um dieselbe klar zu machen, will ich die Wirkungsweise des aus einer

Oeffnung austretenden Dampfes in Kuͤrze erlaͤutern, indem dieses

Princip bisher noch nicht an derlei Maschinen in Anwendung kam. Wenn man einen

Dampfstrahl bei einer Muͤndung austreten laͤßt, so wird man finden, daß, wenn man dieses

Austreten durch eine auf die Muͤndung gelegte Platte vollkommen verhindern

will, ein groͤßerer Druk angewendet werden muß, als jener ist, den der Dampf

aus einen gleichen Flaͤchenraum irgend eines Theiles des Apparates

ausuͤbt; und daß die Kraft, mit welcher der Dampf gegen die

Oberflaͤche wirkt, im Verhaͤltnisse der Entfernung der Platte oder

Oberflaͤche von der Muͤndung, aus welcher der Dampf austritt, abnimmt.

Hieraus ergibt sich, was man bei der Anwendung des Dampfes an rotirenden Maschinen,

an denen der Dampf bei Muͤndungen austrat, an denen er kein anderes Hinderniß

als den Widerstand der Luft oder des in einer Dampfkammer enthaltenen Dampfes fand,

zu thun hat. e, e sind mehrere Dampfwege der Achse, und

f sind Mundstuͤke, deren Dampfwege eine

solche Neigung haben, daß der duͤnne Dampfstrahl gegen die Widerstandspunkte

g trifft. Diese lezteren bestehen aus

Oberflaͤchen, welche nach der aus der Zeichnung ersichtlichen Art geschnitten

oder geformt und solcher Maßen eingesezt sind, daß sie dem Dampfe stets einen

Stuͤzpunkt abgeben, und daß sie so dicht als moͤglich an der Oeffnung,

bei welcher der Dampf austritt, anliegen. Es lassen sich mehrere derlei

Muͤndungsstuͤke anbringen, wo dann die Kraft der Maschine von dem

gegebenen Druke des Dampfes abhaͤngt. Da jeder Sachverstaͤndige nach

dieser Beschreibung die Maschine auszufuͤhren wissen wird, so habe ich nm

noch beizufuͤgen, daß die auf solche Weise der Achse oder Welle mit getheilte

Kraft durch entsprechende Laufbaͤnder und Trommeln oder auch durch

Raͤderwerke zum Maschinenbetriebe oder zum Treiben von Wagen und Schiffen

verwendet werden kann. Anstatt die Scheibe und die Welle umlaufen zu lassen, kann

man uͤbrigens auch diese fixiren und dafuͤr dem aͤußeren

Gehaͤuse die Umlaufsbewegung geben, wenn man an diesem zur weiteren

Fortpflanzung der Bewegung eine entsprechende Trommel und ein Zahnrad anbringt. Es

erhellt endlich, daß man durch eine derlei Maschine anstatt des Dampfes von einem

hoͤher gelegenen Wasserbehaͤlter auch Wasser stroͤmen lassen

kann, damit das Wasser auf Stuͤzpunkte der angegebenen Art wirke, und dadurch

in seiner Wirkung verstaͤrkt werde.

Fig. 56 zeigt

einen Durchschnitt eines Kessels und eines Ofens, welcher dem zweiten Theile meiner

Erfindung gemaͤß eingerichtet ist. Die Roststangen sind mit a, a bezeichnet; b ist das

vordere und c das Hintere Aschenloch. Lezteres ist von

ersterem durch die Scheidewand d getrennt. Ersteres ist

der Luft zugaͤngig, so daß also der uͤber ihm befindliche Theil der

Roststangen wie bisher von dieser aus den noͤthigen Luftzufluß

erhaͤlt. Lezteres hingegen ist geschlossen, und erhaͤlt seinen

Luftzufluß durch ein entsprechendes Geblaͤse, damit das uͤber ihm befindliche

Feuer lebhafter angefacht werde, als jenes, welches uͤber dem vorderen

Aschenloche brennt; und damit also die hier entwikelten Daͤmpfe uͤber

dem hinteren Aschenloche zur Verbrennung kommen. Es versteht sich wohl von selbst,

daß das Hintere Aschenloch mit einem Thuͤrchen versehen seyn muß, damit man

es gehoͤrig reinigen kann.

Fig. 57 zeigt

den dritten Theil meiner Erfindung, der darauf hinaus geht, jener Art von Kesseln,

auf die ich unter dem angegebenen Datum ein Patent erhielt, einen hoͤheren

Grad von Staͤrke zu geben. Ich bezweke dieß, indem ich die Roͤhren,

aus denen der Kessel großen Theils besteht, an die obere oder Dekelplatte des

Kessels hinauf fuͤhre, sie durch diese hindurch schraube und dann fest

verniete. Die Roͤhren werden demnach nicht nur zur Leitung der Ofenhize durch

den Kessel, sondern zugleich auch zur Verstaͤrkung dieses lezteren

benuzt.

Tafeln