| Titel: | Beschreibung einer durch Dampf betriebenen Maschine, die man in Louisiana zum Einschlagen und Absägen der Pfähle, welche den Eisenbahnen als Grundlage zu dienen haben, benuzt. |

| Fundstelle: | Band 67, Jahrgang 1838, Nr. II., S. 3 |

| Download: | XML |

II.

Beschreibung einer durch Dampf betriebenen

Maschine, die man in Louisiana zum Einschlagen und

Absaͤgen der Pfaͤhle, welche den Eisenbahnen als Grundlage zu dienen

haben, benuzt.

Aus dem Bulletin de la Société

d'encouragement. Novbr. 1837, S. 432.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Beschreibung einer Maschine zum Einschlagen und Absaͤgen der

Pfaͤhle

Hr. August Laignel, Civilingenieur in Neu-Orleans,

hat der Gesellschaft durch seinen Onkel, den um die Eisenbahnen verdienten Hrn. Laignel in Paris, die Beschreibung und Zeichnung einer

Maschine mitgetheilt, deren man sich im Staate Neu-Orleans bedient, um die

Pfaͤhle, auf denen die Eisenbahnschienen angebracht werden, einzuschlagen und

auf gleicher Hoͤhe abzuschneiden Die Maschine ist die Erfindung des Hrn.

Capitaͤn Cram, und ist dermalen bei dem Baue der

Eisenbahn, die von Nashville nach Neu-Orleans gefuͤhrt wird und gegen

900 engl. Meilen lang werden soll, mit großem Vortheile in Anwendung gebracht. Wenn

man sie arbeiten sieht, wird man von der Einfachheit und Leichtigkeit, womit sie

ihre Bewegungen vollbringt, in hohem Grade uͤberrascht. Sie gewaͤhrt

den doppelten Vortheil, daß sie viel wohlfeiler und weit schneller arbeitet, als es

mit Menschenhaͤnden geschehen kann.

Nach der Ansicht des Hrn. Laignel ließen sich, wenn man

sich bei den in Europa und namentlich in Frankreich zu erbauenden Eisenbahnen dieser

Maschine bedienen wuͤrde, bei jeder franzoͤsischen Lieue 40 bis 50,000 Fr. an den

Baukosten ersparen. Dabei kommt die Maschine selbst mit Einschluß des Dampfmotors

von 6 Pferdekraͤften nur auf 15,000 Fr. zu stehen.

Die Maschine ist nach dem Principe zweier bekannter Maschinen: naͤmlich der

Ramme mit Rammkaze und jener, die zum Abschneiden der Pfaͤhle auf gleicher

Hoͤhe dient, erbaut. Hrn. Cram gebuͤhrt das

Verdienst, diese beiden Maschinen in eine vereinigt, die gerade Saͤge durch

eine kreisrunde ersezt, und den Dampf als Triebkraft fuͤr sie in Anwendung

gebracht zu haben.

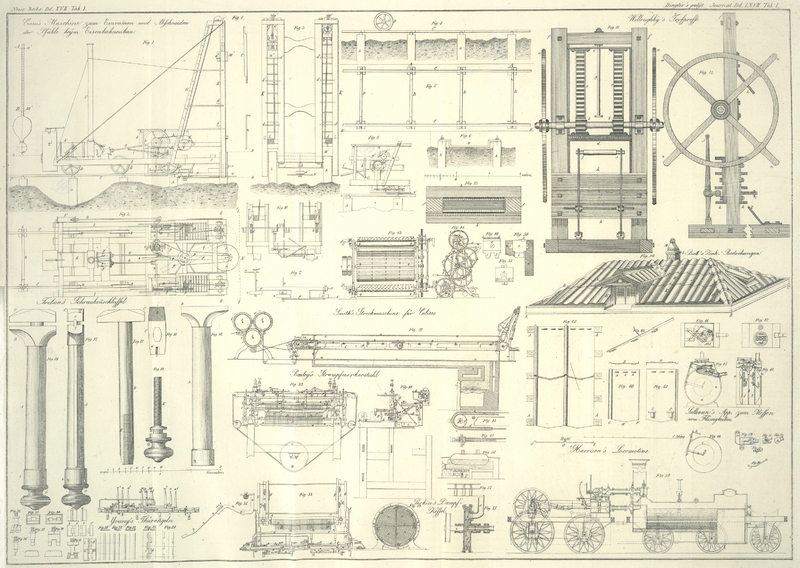

In Fig. 1 sieht

man die Maschine mit allen ihren Theilen in einem Laͤngenaufrisse.

Fig. 2 ist ein

Grundriß in der Hoͤhe der in Fig. 1 durch A, B, C, D bezeichneten Linie.

Fig. 3 ist ein

Frontaufriß nach der Linke G, H, I, J.

Fig. 4 gibt

einen senkrechten Aufriß der eingeschlagenen Pfaͤhle mit den auf die

Querbalken gelegten Schienen.

Fig. 5 stellt

einen Grundriß einer Eisenbahn vor, woraus man die auf die Pfahle gelegten

Querbalken und die an Ort und Stelle fixirten Schienen ersieht.

Fig. 6 zeigt

einen dieser Querbalken in senkrechtem Querdurchschnitte und im Aufrisse.

Fig. 7 gibt im

Aufrisse eine Ansicht des Zapfenbandes der Saͤge und der Rollen, womit diese

in Bewegung gesezt wird.

Fig. 8 stellt

eine einzelne Schiene vor.

Fig. 9 und

10

endlich zeigen ein neues System zur Fortpflanzung der Bewegung von Vorne und im

Profile.

An saͤmmtlichen Figuren wurden zur Bezeichnung gleicher Gegenstaͤnde

auch dieselben Buchstaben beibehalten.

Auf den in den Boden eingerammten und auf gleicher Hoͤhe abgeschnittenen

Pfaͤhlen A, A sieht man die Querbaͤnder

B, B, auf welche die Bahnschienen C, C zu liegen kommen, befestigt.

Die ganze Maschine ruht auf den gußeisernen Raͤdern C,

C. Sie ist mit einem Dampfkessel E und drei

Kolbencylindern F, F, F ausgestattet. Den Schornstein

sieht man bei G.

Die doppelte Ramme, laͤngs welcher zwei zum Einschlagen der Pfaͤhle

dienende Rammbloͤke oder Kazen von je 660 Pfd. herabfallen, sieht man bei H. Das ganze System ruht in dem Rahmen I. Die eiserne Schlauder J

dient, um der Ramme mehr Festigkeit zu geben. Die beiden Pfosten der Ramme sind mit

K, K bezeichnet. Die Haspel, um die sich die zum

Aufheben der Rammbloͤke dienenden Strike aufwinden, sieht man bei L, L; die Rammbloͤke selbst sind unter M', M'', M''' in verschiedenen Stellungen

ersichtlich.

In horizontaler Stellung und unter dem erwaͤhnten Nahmen ist bei N die zum Abschneiden der Pfahle bestimmte

Kreissaͤge angebracht. Um dieselbe in Bewegung sezen zu koͤnnen, sind

die Kolbenstangen O, O mit der geknieten Welle a, a in Verbindung gesezt. An dieser Welle ist nicht nur

das Schwungrad b, sondern auch eine gußeiserne Rolle c fixirt. Eben so bemerkt man an ihr das senkrechte

Winkelrad d, welches in das horizontale Winkelrad e eingreift. Von der Rolle c

aus wird die Bewegung durch die Kette h an die Rolle f fortgepflanzt; und um diese Kette in gehoͤriger

Spannung zu erhalten, dient die Rolle g. An der Welle

der Rolle f ist das Sperrrad i aufgezogen, in welches der Sperrkegel j

eingreift. Die uͤber entsprechende Rollen gefuͤhrte Schnur k laͤuft an den Sperrer j; an ihr wird angezogen, wenn man diesen loslassen will, um den Rammblok

herabfallen zu machen. Der Hebel l, der seinen Drehpunkt

in m hat, tragt die Spannungsrolle g. Wenn der Arbeiter auf das Ende dieses Hebels

druͤkt, so hebt er die Rolle g empor, welche

dann, indem sie sich gegen die Kette stemmt, deren Spannung bewirkt. Mittelst des

Hebels n, der an der senkrechten Welle o des Winkelrades e

angebracht ist, kann man die beiden Winkelraͤder d und e in einander eingreifen lassen, oder

sie ausheben.

Das in Fig. 7

ersichtliche Zapfenband p, q der Kreissaͤge N kann sich um seine Achse r

drehen. Sein Ende ruht auf dem centrirten Stuͤke s,

s welches als Fuͤhrer dient, um die Saͤge abwechselnd auf die

rechte und auf die linke Seite zu schaffen, damit sie die zu beiden Seiten

eingeschlagenen Pfahle angreife. An der Welle o befindet

sich die Lederrolle t; an der Welle r ist die kleine Rolle u

angebracht; und an eben dieser Welle bemerkt man auch noch die Rolle v, welche die Bewegung mittelst eines Laufbandes an die

Rolle x der Saͤge N

fortpflanzt. Um die Rollen t, u ist das Laufband y, um die Rollen v, x das

Laufband y' geschlungen. An dem Ende des Zapfenbandes

der Saͤge ist der Ringnagel z befestigt, in den

man den Haken a' bringt, um die Saͤge gegen die

abzusagenden Pfaͤhle hin zu fuͤhren.

Die Zange, deren untere Arme den Rammblok auf die aus Fig. 3 bei M'' ersichtliche Weise erfassen, ist mit b' bezeichnet. Wenn der Rammblok emporgezogen worden

ist, so schließen sich die oberen Arme dieser Zange, indem sie sich gegen die Keile

c', c' anstemmen; die Folge hievon ist, daß sich die

unteren Arme oͤffnen, und daß der Blok von seiner Hoͤhe auf den Pfahl

M' herabfaͤllt. Waͤhrend man die

Saͤge in Bewegung sezt, ruht der Rammblok auf einem Stuͤke Holz,

welches von den Eisenstangen d', d' getragen wird. Die zum Aufziehen der

Rammbloͤke dienenden Seile laufen uͤber die oberen Rollen e', e'.

Das Spiel dieser Maschine ist folgendes. Wenn die Saͤge gehandhabt werden

soll, so pflanzen die Kolbenstangen O, O, O die Bewegung

an die gekniete Welle a fort; das an dieser Welle

befindliche Winkelrad d greift in das Winkelrad e ein; die Welle dieses lezteren treibt die Rolle t um, und leztere sezt mittelst des Laufbandes y die Rolle u in Bewegung.

Die Welle, an der leztere aufgezogen ist, bringt die Rolle v in Thaͤtigkeit; und diese pflanzt sie ihrerseits durch das

Laufband y' an die Rolle x,

und mithin an die Kreissaͤge N fort. Um die

Saͤge dem abzuschneidenden Pfahle anzunaͤhern hakt der Arbeiter den

Haken a' in den Ringnagel z,

und bringt auf diese Weise den ganzen erwaͤhnten Apparat in die durch

punktirte Linien angedeutete Stellung, wobei das Ende des Zapfenbandes q auf dem centrirten Bande s

gleitet. Ist einer der Pfahle abgeschnitten, so wird die Saͤge an die

gegenuͤber liegende Seite gezogen, und so geht es abwechselnd fort. Eine

halbe Minute Zeit reicht zum Absaͤgen zweier Pfaͤhle hin. Die

Versezung der Saͤge vermindert die ihr von der Dampfmaschine mitgetheilte

Geschwindigkeit durchaus nicht.

Sind beide Pfaͤhle abgeschnitten, so unterbricht man die Wirkung des Dampfes

und die Bewegung der Kolben, wo dann die gekniete Welle alsogleich umzulaufen

aufhoͤrt. Hierauf hebt man mittelst des Hebels n

das Winkelrad e aus dem Rade d, wodurch die Saͤge sammt ihrem Zugehoͤre unbeweglich

bleibt, bis die beiden naͤchstfolgenden Pfahle eingeschlagen sind.

Waͤhrend die Saͤge arbeitet, bleiben die beiden Rammbloͤke M', M'' unbewegt, und von den Eisenstangen d', uͤber die man einen Balken legt, getragen.

Die Rollen c, c fahren fort mit der Welle a umzulaufen, ohne jedoch die Bewegung an die endlose

Kette h fortzupflanzen, die wegen mangelnder Spannung in

den Kehlen dieser Rollenge itet.

Will man die Rammbloͤke arbeiten lassen, so sezt man zuerst die beiden

Winkelraͤder d, e mittelst des Hebels n außer Verbindung, und laͤßt dann den Dampf und

die Kolben wirken. Waͤhrend die gekniete Welle a

umlaͤuft, sezt sich ein Arbeiter auf das Ende des Hebels I, wodurch die Rolle g

emporgehoben und mithin die Kette gespannt wird, so daß sie nunmehr die Rolle f und folglich auch den an deren Welle befindlichen

Haspel L. in Bewegung sezt. Dieser Haspel windet das

Seil auf, an welchem die Zange, die den Rammblok M

erfaßt hat, angebracht ist. Ist der Bloͤk am Ende seiner Bahn angelangt, so

laͤßt ihn die Zange los, und er faͤllt mit seiner ganzen Gewalt auf

den einzuschlagenden Pfahl herab. So wie dieß geschehen ist, sezt der Arbeiter den Druk auf den

Hebel l aus, wo dann die Kette erschlafft, und wo dann

die Rolle f los wird, nachdem der Arbeiter durch

Anziehen der Schnur k den Sperrer j aufgehoben hat. Hieraus folgt, daß sich das Seil durch das Gewicht der

Zange veranlaßt abrollt, und daß diese herabgelangt, um mit ihren unteren Armen den

Rammblok zu erfassen, damit dieser neuerdings wieder aufgezogen werden kann. Die

Rammbloͤke vollbringen ihre Schlaͤge wechselweise, d.h. der eine

steigt empor, waͤhrend der andere herabfaͤllt. Sind die Pfaͤhle

eingeschlagen, so hebt man beide Rammbloͤke bis uͤber die erste Stange

d'', auf die man ein Stuͤk Holz legt, empor;

worauf dann der an dem Hebel l aufgestellte Arbeiter

durch Verminderung der Spannung der Kette den Rammblok sachte herabgleiten

laͤßt, bis er auf das erwaͤhnte Holzstuͤk zu ruhen kommt. In

diesem Augenblike unterbricht man die Wirkung des Dampfes, und sezt die Saͤge

in Thaͤtigkeit, nachdem man die beiden Winkelraͤder d, e auf die beschriebene Weise in einander eingreifen

machte.

Wenn beide Pfaͤhle abgesaͤgt sind, so bewegt man die ganze Maschine

vorwaͤrts, was auf folgende Weise geschieht. Zwei Arbeiter legen auf die eben

abgeschnittenen Pfaͤhle ein eisernes Querband B,

welches sie unter der Saͤge weg fuͤhren. Der eine von ihnen mißt dann

mit einem Richtscheite die Entfernung, in welcher sich das Ende dieses Querbandes

von der mit Abstekpfaͤhlen befestigten Richtschnur E,

F, Fig.

5, befinden muß, und bringt das Querband auf diese Weise in die

gewuͤnschte Entfernung. Ist dieß vollbracht, so legt man auf das Querband in

die Unterlagen i', i', Fig. 6, die beiden

Schienen C, C, die man unter der Maschine mit den beiden

vorhergehenden Schienen verbindet. Wenn auch dieß geschehen ist, so laͤßt man

die ganze Maschine langsam auf den beiden Schienen bis in die Naͤhe der

zulezt eingeschlagenen Pfaͤhle vorwaͤrts laufen, indem der auf dem

Wagen befindliche Arbeiter die Achse der mittleren Raͤder mittelst eines

langen eisernen Hebels umdreht. Die vorderen Raͤder duͤrfen jedoch

hiebei nicht auf diese beiden lezten Pfaͤhle zu ruhen kommen; damit man die

Schienen, welche gelegt werden, wenn die beiden neuen Pfaͤhle eingeschlagen

worden sind, mit dem naͤchst vorhergehenden Schienenpaare verbinden kann. Ist

die Maschine auf solche Weise vorwaͤrts bewegt worden, so bringt man die

Pfaͤhle unter die Rammbloͤke, und schlaͤgt sie auf die

beschriebene Art ein. Die Maschine gibt von selbst die Distanz der Pfaͤhle

von einander, und auch die Hoͤhe, in der sie abgeschnitten werden

muͤssen, so daß hiezu keine Messungen noͤthig sind.

Der Erfinder hat verschiedene Modifikationen an dieser Maschine angebracht, wodurch dieselbe

noch einfacher und leichter zu handhaben wird. So hat er die Kette 1 und die zu

deren Spannung dienende Rolle g durch eine in Fig. 9 und 10

ersichtliche hoͤlzerne Rolle f' ersezt, deren

Welle, welche zugleich auch die Welle des Haspels ist, in einer Pfanne

laͤuft, welche in dem um einen Zapfen beweglichen hoͤlzernen

Stuͤke g' fixirt ist. Von diesem Stuͤke

haͤngt eine Stange h', die mit einem Hebel i' verbunden ist, herab. Der Arbeiter senkt, indem er

auf diesen Hebel druͤkt, die Stange h' herab, und

mit dieser auch das hoͤlzerne Stuͤk g' und

die Rolle l', in deren Kehle der vorspringende und

cannelirte Umfang einer zweiten, an der Treibwelle aufgezogenen Rolle k' eintritt. Hieraus erwaͤchst eine so starke

Reibung, daß die leztere Rolle die an der Haspelwelle aufgezogene Rolle umtreibt,

und dadurch das Aufwinden des Seiles bewirkt. Um das Seil wieder abzuwinden, und den

daran befestigten Sperrer herabsinken zu machen, braucht man nur den Druk auf den

Hebel i' nachzulassen, denn dann ist die Reibung der

beiden Rollen an einander nicht so groß, als daß eine die andere in Bewegung sezen

koͤnnte. Die Saͤge erhaͤlt ihre rotirende Bewegung nicht mehr

durch zwei Laufbaͤnder, sondern nur durch ein einziges und durch drei in

einander greifende Zahnraͤder, die man in Fig. 9 bei l' angedeutet sieht.

Tafeln