| Titel: | Verbesserte Anwendung einer bekannten Kraft zum Heben von Wasser aus Bergwerken, Gruben, Schiffsräumen etc., und auch zum Betriebe gewisser Maschinen, worauf sich John Hague, Ingenieur von Cable Street, in der Grafschaft Middlesex, am 9. Mai 1836 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 67, Jahrgang 1838, Nr. XXIX., S. 96 |

| Download: | XML |

XXIX.

Verbesserte Anwendung einer bekannten Kraft zum

Heben von Wasser aus Bergwerken, Gruben, Schiffsraͤumen etc., und auch zum

Betriebe gewisser Maschinen, worauf sich John Hague, Ingenieur von Cable Street, in der

Grafschaft Middlesex, am 9. Mai 1836 ein Patent

ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions.

December 1837, S. 321.

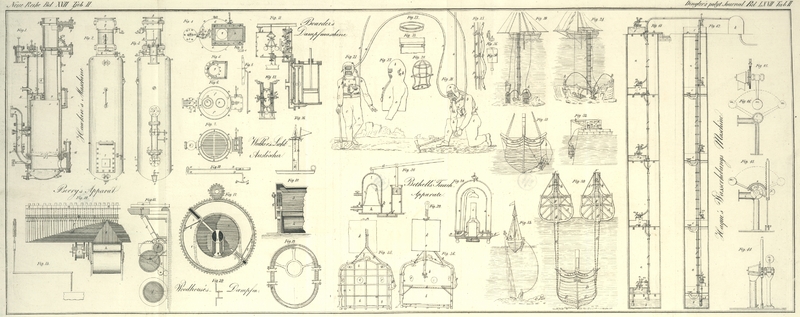

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Hague's Apparat zum Emporschaffen des Grubenwassers.

In Fig. 41

bemerkt man einen senkrechten Durchschnitt eines Schachtes, an welchem meine

Maschinerie angebracht ist; dagegen gibt Fig. 42 eine Endansicht

und einen Durchschnitt desselben Apparates. An beiden Figuren ist a, a der Schacht, auf dessen Grund bei b das Wasser angesammelt ist. Bei c, c, c bemerkt man geschlossene luftdichte Behaͤlter, welche in

irgend einer beliebigen Entfernung von einander unter dem atmosphaͤrischen Druke

angebracht sind. Man kann ihnen irgend eine dem Zweke, zu dem sie bestimmt sind,

entsprechende Gestalt geben, und sie aus Guß- oder Schmiedeisen, aus Kupfer,

Holz oder irgend einem anderen fuͤr geeignet erachteten Materiale

verfertigen. Ich meines Theiles gebe dem Gußeisen den Vorzug. Die metallene

Roͤhre d, welche man auch die Saugroͤhre

nennen kann, ist an ihrem unteren Theile allerwaͤrts mit Loͤchern

versehen, durch die das Wasser dringen kann, die aber den Durchgang groͤßerer

Koͤrper verhindern. An dem oberen Ende dieser Roͤhre befindet sich ein

Ventil e, welches sich so oͤffnet, daß es das Wasser in den Behaͤlter

c eintreten laͤßt, welches sich aber, wenn

der Behaͤlter voll ist, schließt, damit das Wasser nicht wieder

zuruͤktreten kann. Die vier Haupt- oder Steigroͤhren f, f, f, f stehen an ihrem unteren Ende mit einer

Ventilbuͤchse g, g, g, g, die sich am Grunde der

Behaͤlter befindet, in Verbindung; dagegen dringen deren obere Enden durch

die Boden der oberen Behaͤlter, um etwas uͤber dieselben

emporzusteigen. Die in den Buͤchsen g, g, g, g,

angebrachten Ventile oͤffnen sich nach Oben, damit das Wasser wohl durch die

Roͤhren f, f, f, f aufsteigen, nicht aber durch

sie wieder in die Behaͤlter zuruͤkfließen kann. Von dem obersten

Behaͤlter laͤuft eine Roͤhre h aus,

an deren Ende sich ein nach Auswaͤrts zu sich oͤffnendes Ventil

befindet, und die das emporgehobene Wasser ausleert. Bei i,

i, i, i sieht man fuͤnf dreiwegige Haͤhne sammt

Zugehoͤr, die sich an Nebenroͤhren befinden, welche von der

Hauptauspump- oder Vacuumroͤhre j

auslaufen. Diese leztere Roͤhre, welche mit einem Luftbehaͤlter oder

Recipienten k in Verbindung steht, erhellt noch

deutlicher aus Fig.

42. Die kegelfoͤrmigen Zapfen dieser Dreiweghahne werden auf

folgende Weise in Bewegung gesezt. l, l, l, l, l sind

fuͤnf hohle kupferne Buͤchsen oder Schwimmer von solcher Schwimmkraft,

daß sie die Kugeln der Tummler m, m, m, m, m von ihrem

Ruhepunkte bis uͤber ihren Schwerpunkt hinaus zu heben im Stande sind, wie

dieß in Fig.

43 durch punktirte Linien angedeutet ist. Diese Schwimmer gleiten frei an

Metallstaͤben, die durch Loͤcher, welche sich in der Mitte der

Schwimmer befinden, gehen, und an deren unteren Enden man Aufhaͤlter bemerkt,

auf welche die Schwimmer zu ruhen kommen, wenn das in den Behaͤltern

befindliche Wasser entleert worden ist. An den oberen Enden dieser Stabe hingegen

sind Zahnstangen befestigt, dergleichen man in Fig. 43 eine bei n in groͤßerem Maaßstabe abgebildet sieht. Jede

dieser Zahnstangen greift in einen gezahnten Kreisbogen o, mit dem sie durch die an ihrem Ruͤken bemerkbare Leitwalze p in Beruͤhrung erhalten wird. Die

Metallstaͤbe laufen endlich auch durch Stopfbuͤchsen, welche oben auf den Behaͤltern

c angebracht sind, und die man in Fig. 43 und 44 bei q sieht. Jeder der Tummler m, m,

m, m ist an seiner eigenen, in Zapfenlagern umlaufenden Welle aufgezogen,

wie dieß aus Fig.

44 erhellt; und an jeder dieser Wellen befindet sich auch der verzahnte

Kreisbogen o. An einem der Arme dieses lezteren bemerkt

man einen Stift r, der in eine kreisrunde Spalte s hineinragt, welche in die an dem kegelfoͤrmigen

Zapfen des Hahnes i befestigte Platte t geschnitten ist. An jedem Ende dieser Spalte s befinden sich Aufhaͤlter, gegen die der Stift

r zu liegen kommt, wenn der Tummler uͤber

feinen Schwerpunkt hinaus geschritten ist. Außer den am Grunde der

Metallstaͤbe befindlichen Aufhaltern, auf welche die Schwimmer zu ruhen

kommen, sind ihrer in geeigneter Entfernung oberhalb auch noch andere angebracht,

die in Fig.

41 mit u bezeichnet sind. Wenn naͤmlich

das Wasser in den Behaͤltern steigt, so steigen auch die Schwimmer mit ihm,

wobei sie, indem sie auf die Aufhaͤlter u, u

wirken, die Staͤbe mit sich fuͤhren, und zugleich auch die Zahnstangen

nach Aufwaͤrts bewegen. Hieraus folgt, daß die Zahnstangen in die verzahnten

Kreisbogen o, o eingreifen, wo dann diese die Tummler

m, m uͤber ihre Schwerpunkte hinaus

fuͤhren, bis sie gegen einen der Aufhaͤlter in der Spalte s treffen, und den Zapfen i

des Hahnes so umdrehen, daß das Vacuum abgesperrt wird und die Luft Zutritt

erhaͤlt. Wenn das Wasser aus den Behaͤltern entleert wird, so bewirken

die Schwimmer durch ihre Schwere, und indem sie auf die Aufhaͤlter an den

unteren Enden der Staͤbe zu Hegen kommen, daß sich die Tummler nach der

entgegengesezten Richtung bewegen, und daß die Haͤhne wieder geoͤffnet

werden, so daß die Communication mit der Atmosphaͤre abgesperrt und

dafuͤr der Weg in die Hauptvacuum-Roͤhre eroͤffnet ist,

wie dieß aus Fig.

46 erhellt.

In Fig. 43

sieht man einen derlei Hahn sammt Zugehoͤr von der Fronte abgebildet. Fig. 44 gibt

eine seitliche Ansicht. Fig. 45 zeigt ihn von

Oben, woraus erhellt, wie der Tummler mit seinem Stifte r auf den Zapfen des Hahnes wirkt. Fig. 46 endlich zeigt

einen Durchschnitt durch die Roͤhre und durch den Zapfen des Hahnes, so wie

auch durch die Vacuumroͤhre in einem groͤßeren Maaßstabe.

Das Luftgefaͤß oder der Recipient k steht mit

einer Luftpumpe in Verbindung, die durch Dampf, Wasser, Wind, thierische oder andere

Kraft in Bewegung gesezt wird. Dieser Recipient laͤßt sich in irgend einer

beliebigen Entfernung von der Muͤndung des Schachtes anbringen, und durch

verhaͤltnißmaͤßige Verlaͤngerung der Roͤhre mit der

Vacuumroͤhre j, j verbinden. Auf aͤhnliche

Weise laͤßt sich auch eine Verbindung mit mehreren solchen

Vakuumroͤhren veranstalten. An dem untersten der Behaͤlter c ist an der von dem Hahne i

zur Hauptvacuum-Roͤhre j fuͤhrenden

Roͤhre der Hahn v angebracht; und an dem

laͤngeren Ende eines Hebels, der sich an dem Zapfen des Hahnes v befindet, ist der Stab w

befestigt, der zwischen zwei an der Außenseite des Behaͤlters fixirten

Fuͤhrern hinabsteigt. An diesem Stabe, der sowohl an seinem unteren Ende, als

auch in einiger Entfernung uͤber diesem mit einem Aufhaͤlter

ausgestattet ist, befindet sich zwischen diesen beiden Aufhaltern ein hohler

kupferner, frei beweglicher Schwimmer x. Dieser Schwimmer liegt auf der

Oberflaͤche des im Schachte angesammelten Wassers, und faͤllt und

steigt mit diesem. Faͤllt das Wasser so tief, daß der Schwimmer auf den

unteren Aufhaͤlter aufzuliegen kommt, so schließt der Schwimmer durch sein

Gewicht den Hahn v, so daß die Saugroͤhre d verhindert ist Luft zu ziehen. Steigt hingegen das

Wasser in der Grube, so steigt auch der Schwimmer x, bis

er auf den oberen Aufhaͤlter des Stabes w wirkt,

und dadurch den Hahn v wieder eroͤffnet, so daß

die Maschinerie wieder in Thaͤtigkeit geraͤth, und auch in dieser

beharrt, bis das Wasser wieder auf die oben bemerkte Tiefe herabfaͤllt.

Im Falle man sich einer Dampfmaschine als bewegender Kraft bedient, kann man den

einen Schenkel eines umgekehrten, mit Queksilber gefuͤllten Hebers mit der

von der Luftpumpe herfuͤhrenden Hauptvacuum-Roͤhre in

Verbindung bringen, waͤhrend man in dem anderen Schenkel auf dem Queksilber

einen Schwimmer anbringt, von dem ein Stab auslaͤuft. Dieser Stab

waͤre mit einem Hebel zu verbinden, und dieser Hebel muͤßte an der

Achse eines Drosselventiles, das sich in jener Roͤhre befindet, die den Dampf

aus dem Kessel in die Maschine leitet, angebracht seyn, so daß also durch Regulirung

des Dampfzuflusses die Bewegung der Dampfmaschine beschleunigt oder auch langsamer

gemacht werden koͤnnte. Wenn auch der Schacht Meilen weit von der

Dampfmaschine entfernt waͤre, so bliebe der auf dem Grubenwasser befindliche

Schimmer x doch immer der Regulator der Bewegung der

Dampfmaschine.

Wenn man das Wasser nur aus Schiffsraͤumen oder aus anderen Tiefen, die nicht

so bedeutend sind, herauszuschaffen haͤtte, so waͤre ein Hub

genuͤgend; und in diesem Falle koͤnnte die Luftpumpe durch

Menschenhaͤnde oder durch Pferde in Bewegung gesezt werden.

Um meine Erfindung auch zum Betriebe gewisser Maschinerien (wie z.B. zum

Emporschaffen von Kohlen, Erzen oder anderen Stoffen aus Gruben, zum Treiben von

Stampf- und Mahlmuͤhlen, zum Betriebe von Wollen- und

Baumwollwaaren-Fabriken, zum Ziehen von Canalbooten, zum Treiben von Locomotiven auf

Landstraßen und Eisenbahnen, zum Ziehen von Pfluͤgen, zum Treiben von

Dreschmaschinen, Walzwerken, Papiermuͤhlen, Drehbaͤnken,

Geblaͤsen, Saͤgemuͤhlen u. dergl.) zu benuzen, lasse ich das

Vacuum auf eine oder beide Seiten der Kolben, die sich nach Art der Dampfmaschinen

in Cylindern bewegen, wirken, und zwar auf dieselbe Weise, wie ich dieß in einem

Patente beschrieben habe, welches mit fruͤher auf den Betrieb von Krahnen und

Hammerwerken ertheilt worden ist; weßhalb es denn auch hier keiner

ausfuͤhrlicheren Beschreibung bedarf.

Ich beschranke mich auf kein bestimmtes Material, aus welchem ich die verschiedenen

Theile des Apparates verfertige, sondern behalte mir vor, jedes mir tauglich

erscheinende dazu zu verwenden.

Tafeln