| Titel: | Verbesserungen an den Cabriolets, worauf sich William Stedman Gillett, von Guilford-Street, und John Chapman, Mechaniker von Paddington, beide in der Grafschaft Middlesex, am 21. Decbr. 1836 ein Patent ertheilen ließen. |

| Fundstelle: | Band 67, Jahrgang 1838, Nr. XXXIV., S. 118 |

| Download: | XML |

XXXIV.

Verbesserungen an den Cabriolets, worauf sich

William Stedman

Gillett, von Guilford-Street, und John Chapman, Mechaniker von

Paddington, beide in der Grafschaft Middlesex, am 21. Decbr. 1836 ein Patent ertheilen

ließen.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions.

November 1837, S. 272.

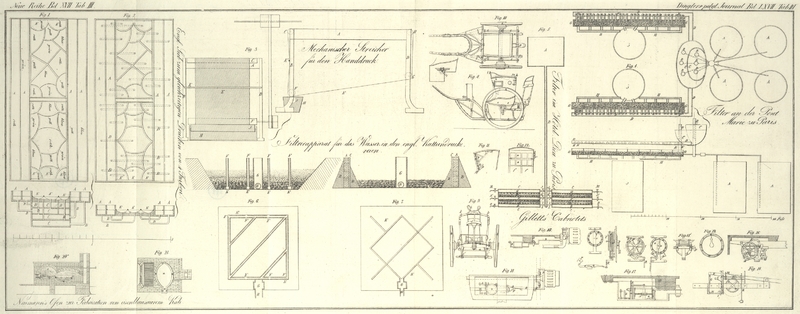

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Gillett's und Chapman's Cabriolet.

Unsere Erfindungen beruhen:

1) Auf der Anbringung eines Bokes fuͤr den Kutscher an dem Ruͤken

solcher zweiraͤderiger einspaͤnniger Fuhrwerke, in welche man von

Vorne einzusteigen pflegt.

2) Auf einer eigenen Art von Fenstern fuͤr Cabriolets.

3) Auf einem Sicherheitsapparat fuͤr derlei Fuhrwerke.

4) Auf einer eigenen Methode die Federn an ihnen anzubringen.

5) Endlich auf der Ausstattung der Cabriolets mit einem Instrumente, welches

andeutet, welche Wegstreke man in irgend einer Zeit zuruͤkgelegt hat.

Die beigefuͤgten Zeichnungen sollen alle diese Erfindungen anschaulich

machen.

In Fig. 8 ist

ein Cabriolet, an welchem einige unserer Verbesserungen angebracht sind, von der

Seite abgebildet. Fig. 9 gibt eine Ansicht desselben vom Ruͤken her. Fig. 10 ist ein Grundriß,

welcher zum Theil im Durchschnitte dargestellt ist. Fig. 11 ist ein

Durchschnitt eines Theiles des Kastens des Fuhrwerkes, und in Fig. 12 sieht man einen

Theil desselben von Vorne betrachtet. An allen diesen Figuren sind zur

naͤheren Bezeichnung dieselben Buchstaben beibehalten.

a ist eine gewoͤhnliche abgekniete Achse, an der

sich die Raͤder befinden, denen wir in Folge mehrerer von uns getroffenen

Anordnungen große Dimensionen geben koͤnnen. An dieser Achse sind auch die

beiden seitlichen Federn c, c befestigt; leztere stehen

mit den eisernen Traͤgern d, d, die einerseits an

dem Kasten, andererseits hingegen an dem von uns sogenannten Sicherheitsrahmen e, e festgemacht sind, in Verbindung. Dieser Rahmen, dessen Wirksamkeit

sich kund gibt, wenn ein Rad abgeht, oder wenn das Pferd faͤllt oder sich

baͤumt, traͤgt die Gabeldeichseln und eine Platform, auf die man beim

Einsteigen tritt. Sowohl er selbst, als die Gabel, der Kasten und der Kutscherbok

wird von den Federn getragen, f, f sind zwei

Thuͤrchen, welche sich gegen die Raͤder zu oͤffnen sollen, und

die also beim Einsteigen Schuz gewaͤhren, damit man die Kleider nicht an den

Raͤdern beschmuzen kann. Ein zu weites Oeffnen dieser Thuͤrchen ist

mittelst entsprechender Baͤnder zu verhuͤten. An dem unteren Theile

des Kastens bemerkt man bei g einen hoͤlzernen

Vorsprung, an welchem die Feder K festgemacht ist. Der

fuͤr den Kutscher bestimmte Bot ist mit j

bezeichnet; mit den Fuͤßen ruht der Kutscher aber sowohl beim Sizen, als auch

beim Stehen auf einem kleinen Kasten i, welcher mit

Stroh oder Heu gefuͤttert seyn kann. Die Zuͤgel lassen sich in die

Haken k, k haͤngen, und laufen vorne uͤber

den Traͤger l. Man hat bei dem Bau dieser Art von

Fuhrwerk besonders darauf zu achten, daß die moͤglich geringste Last auf dem

Pferde ruht, und daß der Wagen demnach, wenn der Kutscher seinen Plaz eingenommen

hat, beinahe im Gleichgewicht ist. Dieser Umstand ist von großer Wichtigkeit, wenn

man das Pferd schonen und mit großer Geschwindigkeit fahren will. Die Tritte, auf

welche der Kutscher beim Aufsteigen fußt, sieht man bei l',

l'. In dem Dekel des Kastens bei m ist ein Loch

angebracht, durch welches die Personen im Cabriolete mit dem Kutscher communiciren

koͤnnen und umgekehrt. Bei diesem Baue der Cabriolets haben die Passagiere

nicht nur vollkommen freie Aussicht, sondern das Ein- und Aussteigen kann

auch viel leichter geschehen, als wenn sich der Bok fuͤr den Kutscher wie

dermalen uͤber dem vorderen Theile des Kastens befindet.

n, o sind zwei verglaste Fensterrahmen, von denen sich

der obere n zu beiden Seiten des Kastens an

entsprechenden Gewinden bewegt. An dem einen seiner Enden befindet sich eine Kurbel,

mit der der Kutscher diese Fenster n, o von Außen

oͤffnen und schließen kann. Da die beiden Rahmen, wie die Zeichnung andeutet,

durch ein Angelgewinde miteinander verbunden sind, so kann man sie zusammenklappen.

Zu beiden Seiten des Kastens befindet sich eine gebogene

Schraͤgflaͤche p, auf der der Vorsprung

q des Rahmens o ruht,

wenn dieser herabgelassen ist. Beim Zusammenklappen der beiden Rahmen hingegen

gleiten die Vorspruͤnge q laͤngs der

erwaͤhnten Schraͤgflaͤchen, bis die an dem Rahmen o befestigten Arme r mit den

innen an dem Dache des Kastens befindlichen Bogenflaͤchen s in Beruͤhrung kommen. Auf diese Weise werden,

wenn man die Kurbel in der durch einen Pfeil angedeuteten Richtung umdreht, die

beiden Rahmen n, o in den Wagen nach Oben zuruͤkgeschlagen. und

in dieser Stellung erhalten, indem der an der Kurbel befindliche Zapfen t von der Feder v oder

irgend einem anderen entsprechenden Faͤnger erfaßt wird. Der im Cabriolet

Sizende kann aber die Fenster n, o auch von Innen

oͤffnen und schließen, indem der Faͤnger, der die weitere Bewegung der

Kurbel verhindert, leicht nachgibt, wenn man mit der Hand von Innen auf den Rahmen

o wirkt, oder wenn der Kutscher von Außen die Hand

an die Kurbel legt.

Damit der Wagen, wie schon oben erwaͤhnt wurde, gehoͤrig balancirt auf

seiner Achse ruhe, ist die gekniete Achse so geformt, daß die Federn in horizontaler

Richtung angebracht werden koͤnnen, und daß die gekniete Achse unter einem

Winkel davon absteht. Wie aber die Achse auch immer gestellt seyn mag: senkrecht,

wie beim Kutschiren von Ruͤkwaͤrts aus, oder unter einem Winkel, wie

beim Kutschiren von einem vorne oder am Dache des Kastens befindlichen Boke aus, so

sind die Federn so anzuordnen, daß sich die seitlichen und Hinteren Federn

uͤber dem Size des Fahrenden befinden, indem dieß wesentlich Zur

Bequemlichkeit des Lezteren beitraͤgt. Wir bemerken uͤbrigens, daß wir

uns, obschon wir die hier abgebildete und beschriebene Art von Kasten, Achsen,

Raͤdern, Federn und Deichseln fuͤr die beste halten, doch keineswegs

an diese Formen binden, indem sich dieselben verschieden modificiren lassen.

Wir gehen nun auf die Beschreibung des fuͤnften Theiles unserer Erfindung, der

sich wie gesagt auf einen Apparat zum Messen der von dem Cabriolete durchlaufenen

Wegstreke bezieht, uͤber. Man siebt in Fig. 13 einen Theil der

Achse eines Cabriolets und der Nabe des Rades vom Ruͤken betrachtet, und mit

einem Theile jener Vorrichtung ausgestattet, durch die ein Raͤderwerk in

Folge der Bewegung der Wagenraͤder in Bewegung versezt wird. Fig. 14 gibt einen

Grundriß der in Fig. 13 abgebildeten Theile. Fig. 15 ist ein

Durchschnitt der Achse und einiger Theile des Apparates. Fig. 16 ist ein

Durchschnitt des Sizes, auf dem der Reisende sizt, und unter dem sich das zum Messen

der Distanz dienende Instrument befindet. Fig. 17 zeigt eben diesen

Siz von Hinten her betrachtet. Fig. 18 ist ein Grundriß

des Instrumentes, dessen Stellung unter dem Size aus Fig. 14 erhellt. In Fig. 19 sieht

man das Zifferblatt, von welchem die durchlaufene Streke abgelesen werden kann.

Der ganze Apparat ist unter dem Size des Reisenden angebracht, und so unter Verschluß

gehalten, daß er dem Kutscher unzugaͤnglich ist. Er besteht aus einem

Radelwerke, dessen Einrichtung wohl bekannt ist, und nicht mit zu unserer Erfindung

gehoͤrt. Diese beschraͤnkt sich naͤmlich auf die Art und Weist,

auf welche dieses Raͤderwerk durch die Bewegung des Wagens in Bewegung gesezt wird, in welch

verschiedener Entfernung sich der Kasten des Fuhrwerkes und folglich auch der Siz

des Reisenden in Folge des Spieles her Federn von der Achse der Wagenraͤder

befinden mag.

An der Nabe des einen der Raͤder und einen der Reifen dieser Nabe bildend ist

ein Excentricum A befestigt. An der Achse und an der

seitlichen Feder des Fuhrwerkes sind die Baͤnder B,

B angebracht. Die Schiebstange C hat an ihren

beiden Enden eine solche Biegung, daß sie stets mit dem Excentricum A in Beruͤhrung steht und von demselben in

Bewegung versezt wird; sie hat aber außerdem auch noch eine solche Biegung, daß sie

der geknieten Achse der Wagenraͤder nicht im Wege liegt. Hieraus erhellt, daß

beim Umlaufen des Wagenrades die Stange C hin und her

geschoben wird, und daß hiedurch eine Bewegung entsteht, die durch die weiter unten

zu beschreibenden Vorrichtungen zum Behufe des Messens der von dem Wagen

durchlaufenen Streke an das Raͤderwerk fortgepflanzt wird. Der Hebel D, der seinen Drehpunkt in D' hat, umfaßt mit seinem gabelfoͤrmig gebildeten Ende, wie Fig. 14 zeigt,

die an der Schiebstange C befestigte Platte E, die eine Biegung hat, damit fuͤr die durch das

Herabdruͤken der Feder entstehende Verlaͤngerung dieser Spielraum

gestattet ist. Die Feder F haͤlt den Hebel

fortwaͤhrend angedruͤkt. An dem anderen Ende des Hebels ist durch ein

Stiftgelenk die Verbindungsstange G befestigt, welche an

ihrem anderen Ende durch ein aͤhnliches Gelenk mit dem Arme der in

entsprechenden Zapfenlagern umlaufenden Spindel H in

Verbindung steht. An derselben Spindel befindet sich ferner aber auch noch ein

zweiter Arm I, dessen plattenfoͤrmiges Ende eine

schiefe Flaͤche und einen Kreisbogen bildet, der, indem er sich unter dem

Kurbelende des Treibers K bewegt, das 60zaͤhnige

Sperrrad L um einen Zahn umtreibt, so oft das Wagenrad,

welches 5 Fuß im Durchmesser mißt, einen Umlauf vollbracht bat. An der Welle dieses

Sperrrades befindet sich ein Getrieb mit 20 Zaͤhnen, welches in das

56zaͤhnige Rad M eingreift; und an der Achse

dieses lezteren ist eine Schraube N aufgezogen, die das

90zaͤhnige, an dem Zeiger des Zifferblattes befestigte Rad O umtreibt. Die Befestigung des Zifferblattes, dessen

Graduirung fuͤr 45 engl. Meilen bemessen ist, erhellt so deutlich, daß es in

dieser Hinsicht keiner weiteren Beschreibung bedarf.

Wuͤnscht man ein Zifferblatt, welches dem Auge des Reisenden

zugaͤnglich ist, so ziehen wir an der Achse des Rades M einen Kamm P auf, der durch sein Umlaufen

den um Q' beweglichen Hebel Q in Bewegung sezt. Mit dem anderen Ende dieses Hebels verbinden wir durch

ein Stiftgelenk die Verbindungsstange R, die eine

Biegung haben muß, damit

sie am Ruͤken des Wagens und unter der Fuͤtterung desselben in einer

Roͤhre liegen kann. Das andere Ende dieser Verbindungsstange befestigen wir

mittelst eines Armes an der in entsprechenden Lagern umlaufenden Achse des doppelten

Hebeltreibers S. Hieraus folgt, daß die von der Stange

R aus mitgetheilte Auf- und Niederbewegung

den Treiber 8 in Thaͤtigkeit versezt und ihn veranlaͤßt abwechselnd

auf die Zahne des an der Achse V befindlichen Rades T zu wirken. Zugleich mit diesem lezteren Rade bewegt

sich das an ihm befestigte Sperrrad W, welches durch die

Sperrkegel X verhindert wird, sich in mehr denn einer

Richtung umzudrehen. Diese Sperrkegel X sind an der

Welle V befestigt und bewegen sich demnach zugleich mit

ihr, indem sich die Raͤder T, W an dem die

Sperrkegel fuͤhrenden Rade reiben; dagegen bewegen sich die Raͤder T, W in Unabhaͤngigkeit von der Achse, indem sie

durch die Bewegung des Fuhrwerkes in Thaͤtigkeit versezt werden. Das

Zifferblatt Y, welches sich in dem Bereich des

Gesichtskreises des Reisenden befindet, und unter Glas gehalten ist, damit es nicht

beruͤhrt werden kann, ist an der Welle V

befestigt und kann sich zugleich mit ihr bewegen; allein bei dieser Bewegung werden

die Raͤder T, V von dem Hebeltreiber

zuruͤkgehalten; selbst das Zifferblatt laͤßt sich nur

zuruͤkdrehen, damit der Reisende beim Einsteigen den Zeiger auf Null stellen

kann. Das Vordrehen des Zifferblattes ist durch die Sperrkegel und Hebeltreiber

verhuͤtet, so daß der Kutscher den Reisenden nicht betruͤgen kann. Z ist ein dem Kutscher zugewendetes Zifferblatt, an

welchem sich ein an der Welle V befestigter Zeiger

befindet, den der Kutscher beim Abfahren auf Null stellt. Um die

Zifferblaͤtter nicht hinter Null zuruͤkstellen zu koͤnnen, ist

wie die Abbildung andeutet, ein entsprechender Aufhaͤlter angebracht. Die

abgebildeten Zifferblaͤtter sind fuͤr 10 Meilen eingerichtet; es

versteht sich uͤbrigens von selbst, daß das Raͤderwerk je nach der

Groͤße der Wagenraͤder verschieden modificirt werden muß, wenn die von

dem Pferde durchlaufene Streike dadurch gemessen werden soll. Auch kann man, ohne

von unserer Erfindung abzugehen, verschiedene Abaͤnderungen in den

Anordnungen der Theile vornehmen; denn unsere Erfindung betrifft

hauptsaͤchlich die Verbindung der Theile, welche das Raͤderwerk in

Bewegung sezen, welche Entfernung auch zwischen der Achse und dem Meßinstrumente

bestehen mag. Wir nehmen keinen der einzelnen Theile fuͤr sich allein in

Anspruch.

Tafeln