| Titel: | Auszug aus einem Berichte, welchen die HH. Heinrich Schlumberger und August Scheurer der Société industrielle in Mülhausen über verschiedene Einrichtungen und Apparate in den englischen Bleichereien und Kattundrukereien erstatteten. |

| Fundstelle: | Band 67, Jahrgang 1838, Nr. XXXVI., S. 130 |

| Download: | XML |

XXXVI.

Auszug aus einem Berichte, welchen die HH.

Heinrich

Schlumberger und August Scheurer der Société

industrielle in Muͤlhausen uͤber

verschiedene Einrichtungen und Apparate in den englischen Bleichereien und

Kattundrukereien erstatteten.

Aus dem Bulletin de la Société industrielle de

Mulhausen. No. 51.

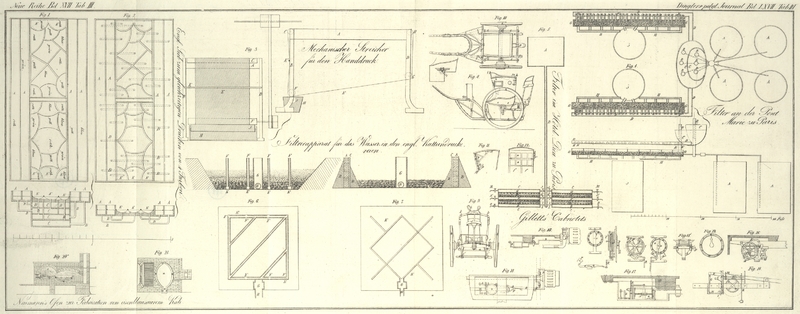

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Ueber die Kattundrukereien in England.

Die verschiedenen Industriezweige, welche sich mit der Veredlung der Baumwolle

befassen, haben in der neueren Zeit in England einen ungeheuren Aufschwung genommen;

dessen ungeachtet fuͤhlt man die Handels- und Geldkrisis

gegenwaͤrtig daselbst nicht weniger als bei uns in Frankreich; die

Industrieproducte sind um 30–40 Procent gefallen; das gewalzte oder

geschmiedete Eisen, welches vor Kurzem noch so gesucht war, fiel um 50 Proc., und die

Eisenhaͤmmer haben deßhalb ihre Arbeiten einstweilen eingestellt. Wir trafen

in der That keine einzige Fabrik, welche nicht mehr oder weniger stille stand oder

doch ihre Production sehr beschrankt haͤtte.Die Verfasser haben die Manufacturstaͤdte Englands im Monat Julius

1837 bereist.

Bei uns (in Frankreich) kommen die Rohstoffe viel theurer zu stehen als in England

und dennoch muͤssen wir mit diesem Handelscoloß die Concurrenz aushalten.

Wenn dieses jedoch mit dauerndem Erfolge moͤglich bleiben soll, so darf

unsere Industrie in Zukunft nicht mehr durch das Monopol der franzoͤsischen

Haͤfen und durch die hohen Zoͤlle auf die Rohstoffe gedruͤkt

werden, besonders aber auch nicht mehr durch den falschen Handel, die sogenannte

Spekulation, welche nichts als ein Mißbrauch der Capitalien ist, der die

Geschaͤfte in Unordnung bringt, indem er die Production kuͤnstlich

steigert und die Consumtion durch erhoͤhte Preise beschrankt, so daß

fruͤher oder spaͤter immer wieder aͤhnliche Krisen wie die

gegenwaͤrtige entstehen muͤssen, wovon er uns zu erloͤsen doch

weder die Macht noch den Willen hat.

Wenn wir einzig in Folge der hoͤheren Zoͤlle auf die Rohstoffe und

unserer nachtheiligen geographischen Lage etwas theurer als die Englaͤnder

fabriciren muͤßten, so koͤnnten wir diese Differenz doch noch durch

einen wichtigen Zweig unserer Baumwollindustrie ausgleichen; wir meinen

naͤmlich durch unsere schoͤnen aͤchtfarbigen Musseline etc.,

welche die Englaͤnder noch nicht in derselben Vollendung darzustellen

vermoͤgen, und die in London so geschaͤzt sind, daß man fuͤr

ein franzoͤsisches Musselinkleid daselbst einige Schilling mehr bezahlt als

fuͤr ein englisches Fabricat. Der englische Kattundruker sieht noch immer mit

Bewunderung auf unser Elsaß; er laͤßt sich bei der Wahl seiner Muster und

Artikel durch die unserigen leiten. Wenn wir aber auch durch unsere

schoͤneren und geschmakvolleren Muster den Vorzug vor den Englaͤndern

haben, so sind wir doch hinsichtlich der mechanischen Einrichtung unserer Fabriken

leider sehr im Nachtheil gegen sie.

Wenn man die Preiscourante der englischen Maschinenfabriken mit den

franzoͤsischen vergleicht, so bemerkt man besonders einen großen Unterschied

bei den Dampfmaschinen, welche in England in diesem Augenblike wegen des schlechten

Geschaͤftsganges und des niedrigen Eisenpreises um 50 Proc. wohlfeiler sind

als bei uns; so kostet z.B. eine Expansionsmaschine von 25 Pferdekraͤften mit

zwei Kesseln in Glasgow 17,500 Fr. Dabei wird garantirt, daß stuͤndlich

per Pferdekraft nicht uͤber 2 1/2 Kilogr. der

besten Steinkohle zum Betrieb derselben erforderlich sind, wobei allerdings zu

beruͤksichtigen ist, daß wir die Pferdekraft etwas hoͤher als die

Englaͤnder anschlagen.

Fuͤr englische Maschinen muß man in Frankreich 15 Proc. Eingangszoll bezahlen;

dazu kommt noch, daß die englischen Geseze nur die Ausfuhr solcher Maschinen

erlauben, welche allgemein verbreitet sind; so darf z.B. keine Spinnmaschine

ausgefuͤhrt werden. Der Zwek hiebei ist kein anderer, als die Verbreitung

neuer Maschinen in Laͤndern, welche mit England concurriren, zu

erschweren.

Die Farbwaaren und chemischen Producte kommen in England ebenfalls wohlfeiler zu

stehen als bei uns; der Unterschied betraͤgt bei lezteren im Durchschnitt

wenigstens ein Drittel. Bei den aus dem Auslande kommenden Farbwaaren haben die

Fabriken in Manchester wie in Glasgow den Vortheil, daß sie nicht weit vom Meere

entfernt sind und noch dazu durch die in allen Richtungen verbreiteten

Canaͤle bedeutend an Transportkosten ersparen.

Die Lebensfrage der Manufacturen ist immer das Brennmaterial; die Englaͤnder

bezahlen aber fuͤr ihre vortrefflichen Steinkohlen nur ein Fuͤnftel

des Preises, wofuͤr wir sie in Muͤlhausen erhalten. In den Gegenden,

wo sich die englische Industrie hauptsaͤchlich gruppirt hat, trifft man außer

betraͤchtlichen Steinkohlenbergwerken gewoͤhnlich auch große

Eisenwerke. Das Brennmaterial wird von den Gruben auf Eisenbahnen in die

benachbarten Etablissements gefuͤhrt, welche so den Centner (112 Pfd.) zu 4

Pence (12 kr.) bekommen.

Ungeachtet des niedrigen Preises des Brennmaterials benuzt aber der Englaͤnder

die Wasserkraft dennoch, wo sie ihm zu Gebot steht. Da das Land sehr gebirgig ist,

so gibt es viele Gefaͤlle, welche durch zwekmaͤßig angelegte

Reservoirs gleichfoͤrmiger als bei uns gespeist werden. Die

Wasserraͤder werden gewoͤhnlich aus Eisen verfertigt und so

angebracht, daß durchaus kein Wasser verloren geht. Wir sahen z.B. eine Spinnerei

bei Bolton mit einem Wasserrad von 300 Pferdekraͤften, welches 63 Fuß im

Durchmesser hatte und aͤußerst kuͤhn gebaut war.

Der englische Fabrikant ist auch fortwaͤhrend bemuͤht, eine

groͤßere Mannigfaltigkeit von Geweben aus Baumwolle zu erzeugen und diese,

besonders durch Nachahmung der Wollenstoffe, bei der aͤrmeren Classe immer

mehr in Aufnahme zu bringen.

Die Handarbeit ist in England offenbar theurer als bei uns, und in dieser Hinsicht

haben wir also einen Vortheil; in Schottland ist zwar die Handarbeit nicht viel

theurer als bei uns, aber dort wie in England zeigt der Coalitionsgeist der Arbeiter

eine Hartnaͤkigkeit und Entschiedenheit, wovon man bei uns

gluͤklicherweise kein Beispiel hat. Als wir Glasgow besuchten, waren alle

Spinnereien daselbst geschlossen und den Arbeitern seit drei

Monaten durch ihren Verein das Spinnen verboten! Es war ihnen

naͤmlich eine Lohnerhoͤhung, die sie im vorhergehenden Jahre erhalten

hatten, von den Fabrikanten entzogen worden; sie verweigerten deßhalb alle Arbeit

und wurden waͤhrend ihrer Unthaͤtigkeit von dem Vereine der Spinner in

Manchester unterstuͤzt. Die meisten von ihnen zogen sogar vor, Schottland zu

verlassen und in England zu arbeiten, als sich dem neuen, von den Fabrikanten

festgesezten Tarif zu unterwerfen. waͤhrend dieser ganzen Zeit mußten nun die

Spinnereibesizer ihre Dampfmaschinen woͤchentlich zwei Mal heizen lassen, um

die Spinnstuͤhle in gutem Zustande zu erhalten.

Der Verein der englischen Druker wollte nie die Verwendung von Weibern bei diesem

Geschaͤfte gestatten, und verlangte uͤberdieß immer von den Lehrlingen

einen bedeutenden Beitrag in die gemeinschaftliche Casse; dieß veranlaͤßte

einige Fabrikanten in Schottland alle ihre Druker fortzuschiken und durch Weiber und

Lehrlinge zu ersezen. Die Lehrzeit ist auf sieben Jahre festgesezt, waͤhrend

welcher der Lehrling nur auf die Haͤlfte des Lohnes eines ausgelernten

Arbeiters Anspruch hat. In Schottland druken gegenwaͤrtig Weiber alle

Einpaßfarben und verdienen dabei ein Drittel von dem Lohne eines gelernten

Drukers.

Die Englaͤnder erschweren uns hauptsaͤchlich durch ihre billigen

Kattune die Concurrenz beim uͤberseeischen Absaz; ihre Gewebe sind meistens

schmal und leicht, und mehrere Farben darauf werden auch immer (und zwar falsch) auf

der Maschine gedrukt. Ein 5/8 breites Stuͤk von 28 Yards (21 franz. Ellen)

kostete im Monat Julius vorigen Jahres 7 Schilling (8 Fr. 75 Cent.), so daß also von

geringer Waare die franz. Elle nur auf 42 Cent. zu stehen kam. Von schoͤnen

3/4 breiten Kattunen kostete die franz. Elle 7 Pence oder 70 Cent.

Die Kattundrukereien in Ronen haben von jeher dasselbe Princip wie die

Englaͤnder gehabt, naͤmlich den Consumenten wohlfeile, dabei aber

natuͤrlich geringere Waare zu liefern, und verdanken diesem Grundsaze die

große Ausdehnung, welche ihre Industrie nach und nach erlangt hat; es kam ihnen

dabei auch noch die Naͤhe von Paris und ihre geringe Entfernung vom

Landungspunkte des Rohstoffes zu Statten.

Bei dieser Gelegenheit wollen wir bemerken, daß man gegenwaͤrtig in Ronen und

uͤberhaupt in der Normandie fast in allen Fabriken

anstatt des Handdrukes die Perrotine anwendet,

indem der hohe Druklohn

geringe Artikel zu sehr vertheuern wuͤrde. Fuͤr Fabriken, welche

mehrfarbige Walzendrukmaschinen besizen, ist die Perrotine jedoch weniger wichtig.

Das Stechen einer Form fuͤr die Perrotine kommt beilaͤufig drei Mal so

hoch wie fuͤr den Handdruk; aber diese Formen nuzen sich auch nicht so

schnell ab wie beim Handdruke, und brauchen nur selten erneuert zu werden. Bisweilen

verfertigt man die Formen fuͤr die Perrotine auch aus Schriftmetall,Ueber die neuesten Verbesserungen der Perrotine vergleiche man Polyt. Journal

Bd. LXII. S. 157. A. d. R.

Hr. Perrot versicherte uns, daß er seit zwei Jahren

uͤber 60 Drukmaschinen abgesezt hat; gegenwaͤrtig verkauft er eine

Maschine fuͤr drei Farben mit mechanischem Streicher zu 5000 Fr. Er baut in

diesem Augenblike die erste Maschine fuͤr vier Farben, welche nach England

bestimmt ist, und mit den Streichern auf 8000 Fr. zu stehen kommt.

Wir wollen jezt einige in den englischen Kattundrukereien gebraͤuchliche

mechanische Vorrichtungen, die theils neu, theils wenig bekannt sind, kurz

beschreiben.

Walzendrukmaschine. Ein Fabrikant aus der Gegend von

Manchester ließ sich sowohl in England als in Frankreich ein Patent auf eine

Walzendrukmaschine ertheilen, bei welcher das (bekanntlich sehr kostspielige)

wollene Druktuch entbehrlich ist. Wir brauchen diese Maschine nicht naͤher zu

erlaͤutern, da sie bereits im Polytechn. Journal (Bd. LX. S. 273) beschrieben worden ist. Bis

jezt hat jedoch noch keine Kattundrukerei diese Neuerung angenommen, und alle

Fabrikanten stimmen uͤberein, daß sie keinen Vortheil darbietet.

In mehreren Fabriken sucht man dadurch an Walzendruktuͤchern zu ersparen, daß

man sie sehr kurz anwendet, aber waͤhrend des Drukens immer einen rohen

Baumwollzeug uͤber ihnen mitlaufen laͤßt, der dann nach zwei-

bis dreimaligem Gebrauche gebleicht wird. Der rohe Zeug geht von der kupfernen Walze

aus uͤber Trommeln, welche mit Dampf geheizt werden, und rollt sich dann auf

einer Walze auf, um zum zweiten Mal gebraucht werden zu koͤnnen.

Sieb zum gleichzeitigen Aufdruken mehrerer Farben. Dieses

Sieb wird in einigen Kattundrukereien benuzt, um mehrere Farben gleichzeitig auf

schwarzen, dunkelbraunen etc. Boͤden einzudruken. Dabei muß jedoch das Muster

von der Art seyn, daß die verschiedenen Farben einander nicht zu nahe kommen, und

die Eindrukfarben muͤssen auch natuͤrlich uͤber den Grund

fallen koͤnnen, ohne ihn zu zeichnen oder ihm zu schaden. Jedes Muster

erfordert ein besonderes

Sieb, so daß dieses Verfahren nur dann wirklich vortheilhaft ist, wenn sehr viele

Stuͤke auf dasselbe Muster gedrukt werden sollen.

Die Farben, welche das Sieb E, Fig. 1, speisen

muͤssen, befinden sich neben demselben in Gehaͤusen A, welche mit dem Siebe in Verbindung stehen. Die Farbe

in den Gehaͤusen A darf nicht hoͤher

stehen als das Siebtuch, und muß so gut als moͤglich auf gleicher

Hoͤhe mit demselben erhalten werden.

Die Farben laufen von den Gehaͤusen oder Behaͤltern A aus durch bleierne Roͤhren B in Faͤcher C, die

sich gerade unter dem Siebe E befinden, in welches sie

dann durch eben so viele senkrechte Roͤhren D

gelangen, als gleichfarbige Stellen in dem Muster sind.

Dieses Sieb ist aus Blei angefertigt, so daß alle Stellen E, welche Farbe erhalten muͤssen, durch Raͤnder, auf welche

man den Siebzeug auflegt, von einander getrennt sind. Damit sich die verschiedenen

Farben auf dem Zeuge nicht mit einander vermischen koͤnnen, nagelt man kleine

Bleibleche uͤber alle Conturen der hohlen Raͤume und verkittet diese

Conturen unter und uͤber dem Zeuge. Nachdem das Sieb so hergerichtet ist,

gießt man in die Gehaͤuse A die verschiedenen

Farben, welche natuͤrlich so duͤnn seyn muͤssen, daß sie durch

die Roͤhren laufen und durch den Siebzeug dringen koͤnnen; lezterer

muß ebendeßwegen auch aus einem sehr duͤnnen Gewebe bestehen.

Um dieses Druksieb bedeutend zu vereinfachen, duͤrfte man nur alle unteren

Abtheilungen weglassen und sie durch Kautschukroͤhren B, Fig.

2, ersezen, welche von den Farbbehaͤltern A ausgehen und sich so geradezu in das Sieb E

begeben koͤnnten. Da man diese Roͤhren nach Belieben biegen

koͤnnte, so ließen sie sich leicht jedwedem Muster anpassen.

Das Sieb wird bisweilen auch aus Holz anstatt aus Blei verfertigt; es ist dann

weniger kostspielig und leichter anzufertigen, aber auch nicht so dauerhaft.

Mechanischer Streicher fuͤr den Handdruk. Dieser

kleine Apparat, welcher das Streichen der Farben beim Handdruke ersezen muß, wird

nur in einer einzigen Fabrik in Manchester benuzt und auch dort ist seine Anwendung

noch sehr beschraͤnkt.

Das Sieb oder der Trog besteht bei diesem Apparate, Fig. 3, aus einem kleinen

Kasten A von Eisenblech, welcher 12 Zoll breit, 18 Zoll

lang und 2 Zoll tief ist; er wird mit Gummiwasser oder unbrauchbaren alten Farben

gefuͤllt und mit Wachsleinwand luftdicht uͤberzogen. Man stellt diesen

kleinen Trog auf vier eiserne Stuͤzen B von

beilaͤufig einem Fuß Hoͤhe. An den beiden Enden des Siebes und in

gleicher Hoͤhe damit befinden sich Rollen oder Walzen C

und D, uͤber welche das endlose Tuch des Siebes E lauft; von diesen begibt es sich unter den Apparat

mittelst zweier anderen Rollen F und G, die am unteren Theile der Stuͤzen B befestigt sind. Unter der unteren Rolle F befindet sich ein kleiner Behaͤlter H, welcher die Farbe enthaͤlt, und mit einer

kleinen Speisungswalze J versehen ist.

Von einer umlaufenden Trommel her geht nun ein Laufband uͤber die Rolle F, die sich uͤber der Speisungswalze J befindet, und dreht so das Siebtuch E, welches sich mit Farbe beschikt, indem es zwischen

diesen zwei Walzen hindurchgeht.

Zwischen der unteren Walze oder Rolle F und der oberen

Rolle C befindet sich ein eiserner oder messingener

Streicher K, der alle uͤberfluͤssige Farbe

von dem Tuche wegzunehmen hat; dieses gelangt dann mit Farbe beschikt wieder auf den

oberen Theil des Apparates, wo der Druker seine Form auf gewoͤhnliche Art

aufsezt.

Dieser Streichapparat, welcher an und fuͤr sich und wegen der erforderlichen

Triebkraft schon ziemlich kostspielig ist, hat den Nachtheil, daß man viel Siebtuch

braucht, daß die Farbe der Luft eine große Oberflaͤche darbietet und daß er

weder fuͤr zarte Muster noch fuͤr alle Verdikungsmittel anwendbar ist.

Auch darf man nicht vergessen, daß der Druker seinen Streichknaben beim Auflegen des

zu drukenden Zeuges auf den Druktisch und beim Zuruͤkziehen davon oft wohl

brauchen kann.

Glanzpapier fuͤr die Druker. Bekanntlich braucht

man in allen Drukereien und besonders beim Druken der Shawls sehr viel Papier. In

England benuzt man jezt statt des gewoͤhnlichen Papiers ein Glanzpapier,

welches sich beinahe zwei Monate lang verwenden laͤßt, waͤhrend das

gewoͤhnliche Papier im Verlauf eines Tages unbrauchbar wird. Es wird

folgender Maßen bereitet: man loͤst in

1 Liter gekochten Leinoͤhls

2 Loth gelbes Wachs und

2 Loth gepulverten Bleizuker auf.

Nachdem dieses Gemenge bis zur Aufloͤsung des Wachses

erhizt worden ist, breitet man den Firniß mit einer Buͤrste auf beiden Seiten

des Papieres aus. Hierauf haͤngt man dasselbe acht Tage lang an einem

luftigen Orte auf, um es zu troknen.

In einigen Fabriken benuzt man anstatt Papier auch Wachsleinwand; diese kann aber

wegen ihrer Dike zarten Drukformen leicht nachtheilig werden.

Bleichen. Die Englaͤnder bleichen in der Regel mit

weniger Operationen und wir weniger Sorgfalt als wir ihre Stuͤke rein weiß,

so daß sie im Krapp

nicht mehr einfaͤrben; der Grund davon ist, daß die englischen Zeuge

gewoͤhnlich leichter und auf mechanischen Stuͤhlen erzeugt sind, daß

der Weber wenig oder gar kein Fett anwendet, endlich daß das Bleichen meistens kurze

Zeit nach dem Weben vorgenommen wird.

Wir haben mit Vergnuͤgen bemerkt, daß man schon in mehreren Fabriken zum

Laugen kohlensaures Natron anstatt des aͤzenden anwendet, nachdem man den

Stuͤken zuvor eine Kalklauge gegeben hat.

In mehreren Fabriken hat man die Harzseife (Colophoniumseife) beim Bleichprocesse

sehr vortheilhaft befunden, in anderen wurde sie als unnuͤz aufgegeben.

Wir hatten auf unserer Reise auch Gelegenheit eine der groͤßten

Bleichanstalten bei Elberfeld zu besuchen. Die Eigenthuͤmer versicherten uns,

daß sie bisher kein reines Weiß zu erzielen im Stande waren, weil sie lauter schwere

schlesische Zeuge bleichen, die immer einige Monate liegen bleiben, ehe man sie

ihnen uͤberschikt, und welche man auf Handstuͤhlen mit Anwendung

vielen Fettes webt. Seit einigen Monaten aber benuzten sie das im Muͤlhauser

Bulletin Nr. 48 (Polyt. Journal Bd. LXIV. S. 448) empfohlene Bleichverfahren

und erhielten seitdem ein vollkommenes Weiß. Dieses Verfahren besteht bekanntlich

darin, die Stuͤke mit Kalk auszukochen, zu saͤuern und hierauf mit

kohlensaurem Natron anstatt mit aͤzendem zu laugen.

Ein Fabrikant in Manchester hat ein Patent auf ein neues Bleichverfahren genommen,

wobei die Stuͤke nicht aus den Kufen kommen. Es ist beinahe dasselbe wie das

kuͤrzlich ohne Erfolg in einer Bleicherei in Muͤlhausen versuchte. Das

englische Verfahren besteht darin, die rohen Stuͤke in eine große steinerne

Kufe zu bringen, welche man genau verschließt und durch die man dann mittelst Pumpen

alle Fluͤssigkeiten, naͤmlich die Lauge, das Wasser, die

Chlorkalkloͤsung, die Saͤuren etc. hindurchtreibt. Es ist nicht

wahrscheinlich, daß man nach diesem Verfahren ein reines Weiß fuͤr

Krappartikel zu erzeugen im Stande ist, weil den Zeugen dabei keine mechanische

Reinigung zu Theil wird; fuͤr Zeuge, die bloß zum Appretiren weiß gemacht

werden und denen daher nicht alle fettigen Theile entzogen zu werden brauchen, ist

dieses Verfahren aber vielleicht ausreichend.Die Verfasser meinen hiemit ohne Zweifel Bridson's

Patent-Bleichverfahren; dasselbe ist auch hauptsaͤchlich nur

fuͤr Leinewand berechnet, welche appretirt werden soll, man

vergleiche Polyt. Journal Bd. LXIII. S.

178. A. d. R.

Das bedeutendste Bleichetablissement in England ist das der HH. Thom. Ridgway in Hornvide bei Bolton. Dieses Haus bleicht und

appretirt taͤglich 6000 Stuͤke, welche groͤßten Theils nach

Brasilien ausgefuͤhrt werden. Die Triebkraft liefern vier Dampfmaschinen und

der taͤgliche Verbrauch an Steinkohlen betraͤgt 60 Tonnen oder 66000

Kilogr. Es besizt 42 Cylinder zum Appretiren. Die Laugkufen sind aus Gußeisen

angefertigt und werden mit Dampf erhizt; sie stehen alle in einem Halbkreise herum,

in dessen Mitte sich ein großer Krahn befindet, womit immer die ganze Masse der in

einer Laugkufe enthaltenen Stuͤke nebst dem eisernen Boden herausgehoben und

auf einen Karren niedergesenkt wird, der sie dann zu den Waschraͤdern

bringt.

Zur Behandlung mit Chlor dient ein Apparat, welcher die Chlorkalkloͤsung

bestaͤndig uͤbergießt; der Chlorkalk, welcher die Stuͤke

durchdrungen hat, sammelt sich in einem unter der Kufe befindlichen Behaͤlter

und wird von dort mittelst einer Pumpe wieder in einen uͤber der Kufe

befindlichen Kasten hinaufgetrieben, aus welchem er sich durch ein Sieb in Gestalt

eines Regens uͤbergießt. Diese Kufen enthalten gewoͤhnlich 600

Stuͤke.

Die Stuͤke, welche nach den Bleichoperationen durch die Auspreßmaschine

passirt sind, hissen sich durch einen Mechanismus in den oberen Theil der

Trokenstube hinauf. Die auf Walzen aufgerollten Stuͤke rollen sich durch

einen sehr sinnreichen Mechanismus ab und haͤngen sich von selbst auf den

Latten auf. In dem Maaße als die Latten behaͤngt sind, schreitet die Maschine

auf einer Eisenbahn vor und sezt so ihren Lauf nach der ganzen Laͤnge der

Trokenstube fort. Da die Maschine die ganze Breite des Gebaͤudes hat, so

rollt sie eine dieser entsprechenden Walzenreihe auf Einmal ab.

Zum Sengen der Zeuge benuzt man in England

gewoͤhnlich Halbcylinder aus Gußeisen von einem halben Zoll Dike, welche zum

Rothgluͤhen erhizt werden; in einigen Fabriken hat man dieselben durch

kupferne Halbcylinder von drei Viertelslinien Dike ersezt. Leztere koͤnnen

drei Monate lang gebraucht werden, erstere aber muß man alle Wochen erneuern. Bei

Anwendung eines kupfernen Cylinders kann man 1500 Stuͤke mit einer Tonne

Steinkohlen sengen, bei Anwendung eines eisernen aber nur 500 bis 600 Stuͤke

mit der gleichen Quantitaͤt Steinkohlen.

Waschraͤder. In allen englischen Fabriken benuzt

man zum Reinigen der Stuͤke die bekannten Waschraͤder. In der

Normandie hingegen wendet man hiezu fast uͤberall zwei uͤber einander

liegende hoͤlzerne Walzen an, die bisweilen cannelirt sind, bisweilen aber

auch glatt; durch

einen solchen Apparat kann man taͤglich 120 Stuͤke passiren, die aber

freilich nur schwach gereinigt werden.

Auspreßmaschinen. Diese Maschinen trifft man in allen

englischen Fabriken. Eine der hoͤlzernen Walzen laͤßt sich sehr

vortheilhaft dabei durch eine Walze aus Baumwollzeug ersezen. Leztere Walzen werden

eben so verfertigt, wie die Papierwalzen; man legt naͤmlich eine große Anzahl

Scheiben von Baumwollzeug auf einander und schraubt sie zwischen zwei gußeisernen

Platten stark zusammen. Eine Auspreßmaschine mit einer solchen Baumwollwalze dauert

viel laͤnger, als wenn beide Walzen wie bei uns aus Holz verfertigt sind.

Faͤrbekufen. In den meisten groͤßeren

englischen Fabriken bestehen die Faͤrbekufen aus Gußeisen von geringer Dike. Man hat von diesen metallenen Kufen keinen

nachtheiligen Einfluß verspuͤrt. Ihre Scheiben sezt man in einigen Fabriken

mit Zahnraͤdern anstatt mit Laufbaͤndern in Bewegung.

In einigen Faͤrbereien bemerkten wir uͤber jeder Farbekufe einen

hoͤlzernen Schornstein, dessen unterer Theil die ganze Kufe uͤberdekte

und sie so verschloß, daß nur durch das uͤber die Deke hinausreichende

Schornsteinende Dampf entweichen konnte. Diese Einrichtung gewahrt den Vortheil, daß

sich keine Daͤmpfe im Faͤrbehause verbreiten koͤnnen, was

besonders bei kalter Witterung, wo sie sich zu einem Nebel verdichten, sehr

unangenehm ist.

Trokenstuben. In England baut man allgemein die

Trokenstuben sehr niedrig, wenig breit, hingegen lang; sie brauchen daher auch nur

ein sehr schwaches und bei weitem nicht so kostspieliges Geruͤst wie unsere

großen, 60 bis 70 Fuß hohen Trokenhaͤuser. Man haͤngt die

Stuͤke gewoͤhnlich an Haͤkchen unter den Latten auf; der

Arbeiter sieht dabei auf einer Art Wagen von der Breite der Trokenstube, der auf

einer Schienenbahn nach Belieben vorwaͤrts und zuruͤk gezogen werden

kann.

Wir sahen in der Kattunfabrik des Hrn. Walter Crum bei

Glasgow eine Art zu troknen, wobei an Zeit und Brennmaterial erspart werden muß. Die

Trokenstube unterscheidet sich von den unserigen bloß dadurch, daß man der heißen

Luft und dem Dampfe durchaus keinen Austritt gestattet, sondern das Zimmer

waͤhrend des Troknens der Stuͤke luftdicht geschlossen haͤlt;

man versicherte uns, daß man auf diese Art die 200 Stuͤke, welche die Stube

faßt, in drei Stunden troknen kann, waͤhrend dazu fuͤnf Stunden

erforderlich sind, wenn man wie gewoͤhnlich der Hize einen Ausweg gestattet;

sonach wuͤrden bei diesem Verfahren zwei Fuͤnftel an Zeit und

Brennmaterial erspart. Hr. Crum ging bei seiner Methode

von dem Grundsaze aus,

daß wenn man den Strom heißer Luft, welchen wir in unsere Hangen leiten (und der uns

einen betraͤchtlichen Verlust an Waͤrme verursacht, indem nicht alle

heiße Luft Zeit hat sich ganz mit Feuchtigkeit zu saͤttigen) durch eine

hoͤhere Temperatur ersezt, die Zeuge eben so vollstaͤndig, in

kuͤrzerer Zeit und mit geringerem Waͤrmeverluste sich troknen lassen

muͤssen.

Bisweilen sieht man in England auch Trokenstuben uͤber den Dampfkesseln

angebracht, um die von diesen abgegebene Hize zu benuzen. Uebrigens haben sie dann

keine Verbindung mit dem Plaze, wo sich der Heizer aushaͤlt, damit Staub und

Rauch nicht in sie dringen koͤnnen.

Oft erhizt man die Trokenstuben durch Dampf, und zwar mittelst gußeiserner

Roͤhren von 6 Zoll Durchmesser, deren eine so große Menge auf dem Boden der

Trokenstube angebracht ist, daß sie denselben fast ganz bedeken. Diese Heizmethode

waͤre bei uns offenbar viel zu kostspielig und wuͤrde ohne Zweifel

keine Ersparniß an Brennmaterial gewaͤhren.

In fast allen englischen Kattunfabriken (wie auch in der Normandie) trifft man

kupferne Cylinder, die mit Dampf geheizt werden, zum Troknen der Zeuge.

Gewoͤhnlich sind diese Cylinder so lang, daß zwei oder drei Stuͤke

neben einander daruͤber streichen koͤnnen. Oft bestehen diese Apparate

bloß aus einer einzigen Reihe von sechs Cylindern, oft aber auch aus zwei solchen

Reihen, die sich uͤber einander befinden und in lezterem Falle passiren die

beiden Seiten des Zeuges abwechselnd uͤber die Cylinder. Man hat auch solche

Cylinder aus Weißblech anstatt aus Kupfer verfertigt, und sie conservirten sich

waͤhrend eines 25jaͤhrigen Gebrauches sehr gut.

Trokenstuben fuͤr grundirte Zeuge. Da bereits die

in der Normandie gebraͤuchlichen Trokenstuben mit Walzen und auch der in

England gewoͤhnlich benuzte Hotflue im Bulletin

(Polyt. Journal Bd. LVI. S. 92) beschrieben

und abgebildet wurden, so haben wir nicht noͤthig uns uͤber diese

Einrichtungen naͤher zu erklaͤren und wir bemerken bloß, daß wir weder

neuere noch bessere zu sehen bekamen.

Feuerroͤste. Man empfiehlt dazu eiserne Stangen,

welche in ihrer ganzen Dike durchloͤckert worden sind. Die Luft, welche durch

die Loͤcher zieht, kuͤhlt den Rost bestaͤndig ab und verhindert

so das Verbrennen desselben.

Mechanische Heizer. Die bekannten Apparate, wodurch der

Rost mechanisch mit Brennmaterial gespeist wird, verbreiten sich in England immer

mehr. Einige Fabrikanten behaupten dadurch 20 Proc. an Brennmaterial zu ersparen.

Wenn man einen solchen Apparat anwendet, ist der Rost immer schwach beschikt und das

Feuer

gleichfoͤrmig; auch kann ein einziger Arbeiter dann sechs Feuer bedienen. Die

Roststangen muͤssen aber einander sehr nahe liegen, damit von den kleineren

Steinkohlenstuͤken nicht zu viele hindurchfallen koͤnnen.

Indessen ist dieser Apparat immer weit vortheilhafter fuͤr Spinnereien als

fuͤr die Dampfkessel der Faͤrbereien, weil man bei lezteren die

Dampferzeugung nicht gleichfoͤrmig betreiben kann, sondern bald

beschleunigen, bald vermindern muß. Ein solcher mechanischer Heizer kostet in

Manchester 28 Pfd. Sterl.

Dampfkessel. Wo mehrere Dampfkessel neben einander

stehen, pflegt man sie in England durch eine Roͤhre zu verbinden, damit, wenn

in einem derselben in Folge eines Fehlers des Schwimmers, der Wasserstand zu tief

sinkt, er sich durch die Verbindungsroͤhre mit dem Wasser der anderen Kessel

speisen kann.

Apparate zum Filtriren des Wassers. Die Verfahrungsarten

beim Filtriren des Wassers mußten besonders unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen

und wir wollen daher die verschiedenen Filtrirapparate, welche wir zu sehen

Gelegenheit hatten, genau beschreiben.

Auf folgende Art wird das Seinewasser an der Pont-Marie in Paris zum Gebrauch

der Haushaltungen filtrirt. Das Wasser wird zuerst von der Seine in vier große Kufen

A (Fig. 4) gepumpt; diese

bestehen aus Eichenholz, sind 15 Fuß hoch und haben 8 bis 9 Fuß im Durchmesser. In

ihnen laͤßt man das Wasser einige Stunden ruhig stehen, damit sich die

groͤßten Unreinigkeiten daraus absezen. Dann wird es durch sechs Pumpen B, welche in die Kufen A bis

auf einen Fuß von ihrem Boden einmuͤnden, gehoben. Die Pumpenkoͤrper

B sind in zwei ovalen Behaͤltern C befestigt, von denen der eine uͤber dem anderen

angebracht ist; der obere gießt naͤmlich das Wasser in den unteren in Form

eines Wasserfalles uͤber. Von diesen Behaͤltern C tritt das Wasser in hoͤlzerne Canaͤle D, welche 9 Zoll hoch und eben so breit sind. Diese

Canaͤle D sind mit Roͤhren E versehen, wodurch das Wasser in Filtrirkaͤsten

G auslaͤuft. Das Wasser sezt auf seinem Wege

durch die Canaͤle D noch einen Theil seiner

Unreinigkeiten ab; man stekt daher vor die Austrittsoͤffnungen

Schwaͤmme F, um dieselben zuruͤkzuhalten.

Die Filtrirkaͤsten G sind gerade unter den

Roͤhren E angebracht und jeder erhaͤlt

sein Wasser in drei Strahlen.

Die Kaͤsten G enthalten ein Gemenge von feinem

Sand, Kies und Holzkohle. Den Sand erhaͤlt man durch Zermalmen des Pariser

Pflastersteins. Den Kies nimmt man in nußgroßen und die Holzkohle in erbsengroßen

Stuͤken. Von diesem Gemenge kommt eine 12 bis 15 Zoll dike Schichte in die Kaͤsten

und daruͤber noch eine Schichte Kies. Das Wasser, welches diese Masse

durchdrungen hat, laͤuft am unteren Theile der Filter vollkommen klar ab und

begibt sich durch Roͤhren H in große Kufen oder

Behaͤlter J, aus welchen es zum Gebrauch

abgezapft wird.

Den Sand, den Kies und die Kohle erneuert man alle Tage. Die großen Kufen A, wo das Wasser seine Unreinigkeiten absezt, und die

Canaͤle D werden jeden Abend gut gereinigt, so

wie auch die oben erwaͤhnten Schwaͤmme F.

Die waͤhrend eines Tages benuzte filtrirende Masse wird den anderen Tag

ausgewaschen. Man bringt sie zu diesem Ende auf ein Eisendrahtsieb, das an einem

Hebel haͤngt und in einen mit Wasser gefuͤllten Bottich getaucht wird.

Der Arbeiter ertheilt dem Sieb eine Bewegung, so daß aller Sand und der Unrath durch

das Sieb gehen; der Kies und die Kohle bleiben also hievon gereinigt darauf

zuruͤk; da die Kohle leichter ist, so begibt sie sich an die

Oberflaͤche und kann also leicht weggenommen werden.

Der durch das Sieb gegangene feine Sand wird durch Decantiren ausgewaschen, indem man

ihn mehrmals mit gewoͤhnlichem und zulezt noch mit filtrirtem Wasser

anruͤhrt. Den so gereinigten Sand und Kies benuzt man wieder zum Filtriren,

die Kohle aber muͤßte hiezu vorher ausgegluͤht werden; man zieht es in

diesem Etablissement vor, sie zu troknen und als Brennmaterial zu verkaufen.

Seit einigen Monaten hat man am Hôtel Dieu in Paris ein anderes Filtrirsystem

eingefuͤhrt, welches einfacher als das obige ist.

Dieses Verfahren besteht darin, das Wasser, nachdem es seine groͤbsten

Unreinigkeiten bereits abgesezt hat, in einen Behaͤlter A (Fig. 5) zu pumpen, der 40

Fuß uͤber dem Filter angebracht ist; das Wasser muß daher unter einem starken

Druk die filtrirende Masse durchdringen. Der Behaͤlter ist durch eine

Roͤhre B mit dem Filter in Verbindung gebracht

und lezteres besteht aus einem sehr starken, mit eisernen Reifen gebundenen Faß C, welches durch vier durchloͤcherte doppelte

Boͤden in fuͤnf Faͤcher abgetheilt ist.

Die untere Abtheilung D ist leer. Die zweite Abtheilung

E ist mit filtrirender Masse von einem Fuß Dike

gefuͤllt und zwar auf folgende Art: die untere Schichte besteht aus kleinem

Kies, hierauf kommt eine Schichte feinen Sandes, nach dieser eine Schichte groben

Sandes und endlich zuoberst eine Schichte von demselben Kies wie in der ersten

Schichte. Die dritte Abtheilung F ist leer. Die vierte

G ist mit denselben filtrirenden Substanzen

gefuͤllt wie die zweite E, aber in umgekehrter

Ordnung. Die lezte oder fuͤnfte Abtheilung H ist

leer.

Jede leere Abtheilung ist mit zwei Haͤhnen versehen, wovon der eine zum

Einlassen des Wassers bestimmte mit der Roͤhre des Behaͤlters

communicirt, der andere aber zum Abziehen des filtrirten Wassers dient.

Um den Apparat in Gang zu sezen oͤffnet man die Haͤhne J und L, damit das Wasser

von dem Behaͤlter in die leeren Abtheilungen D

und H gelangt, in welche es mit Gewalt eintritt, um dann

die zwei filtrirenden Abtheilungen E und G zu durchstreichen, die eine von Unten nach Oben und

die andere von Oben nach Unten. Aus diesen zwei Filtern begibt sich das Wasser in

die mittlere leere Abtheilung F, deren Hahn N man oͤffnet, damit das filtrirte Wasser

austreten kann.

Jeden Abend wird die filtrirende Masse ausgewaschen, indem man mittelst derselben

Wassersaͤule das Wasser in umgekehrter Richtung durch den Apparat treibt; man

laͤßt naͤmlich das Auswaschwasser bei K

durch die leere Abtheilung F eintreten und zwingt es so,

durch die Haͤhne M und O der unteren und oberen Abtheilung wieder auszutreten. Zum Auswaschen

nimmt man uͤbrigens filtrirtes Wasser. Durch diese Operation werden alle

Unreinigkeiten, welche sich uͤber der filtrirenden Masse abgelagert hatten,

aus dem Filter herausgezogen.

Dieser Apparat ist seit einigen Monaten in Gang und bisher wurde die auf angegebene

Weise vorgenommene Reinigung desselben genuͤgend befunden, wir vermuthen aber

daß dieses in einiger Zeit nicht mehr der Fall seyn duͤrfte (?), sondern daß

der Sand dann erneuert werden muß, was nicht anders moͤglich ist, als indem

man das ganze Faß auseinander nimmt. Hr. Arago hat

kuͤrzlich der Akademie der Wissenschaften einen sehr guͤnstigen

Bericht uͤber diesen Filtrirapparat erstattet.

Waͤhrend unseres Aufenthalts in Paris nahm Hr. Lanet ein Patent auf ein neues Filter, welches nach ihm dem vorher

beschriebenen vorzuziehen ist, weil es mehr Wasser liefert und besonders weil es

leichter zu reinigen ist. Das Eigentuͤmliche dieses Apparates besteht darin,

daß man das Wasser mit einer großen Oberflaͤche auf das Filter ein-

und mit einer kleinen davon austreten laͤßt. Mit 2 Filtern von 3 1/2 Fuß

Hoͤhe und 32 Zoll Durchmesser erhaͤlt man bestaͤndig einen Zoll

vollkommen gereinigtes Wasser oder 2000 Hectoliter taͤglich. Eine

naͤhere Beschreibung dieses Apparates muͤssen wir nach dem Wunsche des

Hrn. Lanet jezt noch unterlassen.Dieser Filtrirapparat scheint in der Hauptsache mit dem von Jaminet, woruͤber wir kuͤrzlich im

Polyt. Journal (Bd. LXVI. S. 424)

einen Bericht mittheilten, ganz uͤbereinzustimmen. A. d. R.

Diese drei Filtrirmethoden eignen sich zwar um reines Wasser fuͤr die

Haushaltungen zu gewinnen; sie sind aber zu complicirt und zu kostspielig, um in den

Kattundrukereien angenommen zu werden.

Wir wollen jezt das Verfahren beschreiben, wie man in England und Schottland das Fabrikwasser filtrirt. Da die meisten Fabriken nur

wenig und oft truͤbes Wasser, bisweilen sogar nur unreines Brunnenwasser zu

ihrer Disposition haben, so sind sie genoͤthigt dasselbe vor der Anwendung zu

filtriren. Wir kennen Fabriken, welche sich ihr Wasser durch Leitungen aus einer

Entfernung von mehreren Kilometern verschaffen muͤssen. Von den zahlreichen

Filtern, welche wir untersucht haben, wollen wir nur zwei beschreiben, welche uns

die zwekmaͤßigsten zu seyn scheinen.

Das erste Filter (Fig. 6) wird

folgendermaßen hergestellt: man graͤbt in der Erde ein 5 Fuß tiefes Reservoir

von 40 bis 60 Quadratfuß aus. Da das Land sehr bergig ist, so waͤhlt man

gewoͤhnlich zu diesen Filtern eine sehr hohe Stelle, damit sich das filtrirte

Wasser in den Ateliers durch seinen natuͤrlichen Fall vertheilt. Im

entgegengesezten Falle aber errichtet man dieses Reservoir in gleicher Hoͤhe

mit dem Boden aus einer Mauer A von 12 bis 15 Zoll Dike

und gibt derselben aͤußerlich durch eine Boͤschung von Erde B eine groͤßere Festigkeit. Innerlich kleidet man

die Mauer mit einer 4 bis 5 Zoll diken Thonschichte C

aus, damit kein Wasser verloren gehen kann und endlich richtet man zu

groͤßerer Haltbarkeit gegen diesen Thon noch eine innere Boͤschung I)

aus gewoͤhnlicher Erde.

Auf dem Boden des Reservoirs errichtet man mit zwei uͤbereinander liegenden

Baksteinen 10 bis 12 Zoll breite Canaͤle, welche mit Baksteinen zugedekt

werden. Zwischen diesen Baksteinen laͤßt man enge Raͤume offen, damit

das Wasser, nachdem es die filtrirende Schichte durchzogen hat, sich in den von

diesen Canaͤlen gebildeten leeren Raum begeben kann. Von einer Stelle zur

anderen befestigt man auf diesen Canaͤlen gußeiserne oder hoͤlzerne

Roͤhren F von 6 Zoll Oeffnung, welche

uͤber das Niveau des Wassers hinaufreichen und so der Luft einen Ausweg

gestatten, wenn man das Reservoir mit Wasser fuͤllt.

An einer Seite des Reservoirs bringt man einen steinernen oder hoͤlzernen

Kasten G von beilaͤufig zwei Quadratfuß

Flaͤche und von der Hoͤhe des Reservoirs an. Dieser Kasten communicirt

an seinem unteren Theile mit den Canaͤlen worin sich das filtrirte Wasser

sammelt. Von diesem Kasten geht dann die Leitungsroͤhre H aus, welche das filtrirte Wasser in die Ateliers

fuͤhrt.

Nachdem die Canaͤle fertig sind bringt man auf den Boden des Reservoirs eine 12 bis 14 Zoll

hohe Schichte 6 bis 8 Zoll großer Steine, hierauf eine 6 Zoll hohe Schichte Kies,

auf diesen eine zwei Zoll dike Schichte groben Sand und endlich noch eine 14 Zoll

dike Schichte feinen Sand.

Man laͤßt nun auf dieses Filter das Wasser laufen, welches, indem es die

filtrirende Masse durchstreicht, die in ihm schwebenden Unreinigkeiten absezt. Es

ist unnuͤz sich einen Behaͤlter fuͤr das filtrirte Wasser

anzuschaffen, weil es in dem Maaße als man es braucht, in die Ateliers

herablaͤuft, selbst wenn man davon sehr viel verbraucht.

Um das Filter in gutem Zustande zu erhalten, braucht man es nur monatlich ein Mal

auslaufen zu lassen und mit einem Streichholz beilaͤufig einen halben Zoll

von der verunreinigten Sandschichte zu beseitigen, weil diese sonst das fernere

Einsikern des Wassers erschweren wuͤrde. Wenn dieser Sand in Kufen mit Wasser

ausgewaschen worden ist, kann man ihn wieder anwenden. Jedes Jahr muß die obere

Schichte feinen Sandes ganz erneuert werden. Die unteren Schichten von Kies und

Steinen bleiben immer.

Wir haben in Manchester eine sehr große Faͤrberei gesehen, welche bloß

uͤber Brunnenwasser und ein wenig Quellwasser verfuͤgen kann. Jenes

enthaͤlt viel Kalk und dieses ist eisenhaltig. Diese beiden Wasser werden zu gleichen

Theilen in eine Roͤhre gepumpt; darin vermischen sie sich und laufen dann in

einen großen Behaͤlter wo sie durch gegenseitige

Zersezung das Eisen und einen Theil des Kalks absezen; erst von diesem

Behaͤlter aus laͤuft das Wasser dann in ein Filter um

gelaͤutert zu werden.

Wenn man nur ein truͤbes oder mit Pflanzenstoffen verunreinigtes Wasser zu

Gebot hat, thut man gut dasselbe in einem besonderen Reservoir sich abklaͤren

zu lassen, ehe man es auf die Filter gelangen laͤßt.

Das zweite Filter, welches wir beschreiben wollen, ist

noch einfacher als das erste. Es beruht auf dem Princip, daß man dem Wasser nur eine

große Oberflaͤche der es reinigenden Masse darzubieten suchen muß, und daß

die Dike dieser Masse eher ein Hinderniß als von Vortheil ist.

Um dieses in Fig.

7 abgebildete Filter herzustellen errichtet man zuerst ein Reservoir wie

fuͤr das vorhergehende und dann auf dem Boden desselben Canaͤle aus

gewoͤhnlichen Bausteinen, aber ohne darauf Luftroͤhren anzubringen.

Alsdann gibt man eine 12 bis 18 Zoll dike Schichte

Steinkohlenruͤkstaͤnde hinein, und zwar die groͤberen Theile

unten hin, die feinsten aber zuoberst. Das Wasser laͤuft von Oben in das

Filter hinein und begibt sich dann wie im vorhergehenden Falle aus den am Boden

befindlichen Canaͤlen in einen Kasten, an welchem eine Auslaufroͤhre

angebracht ist, die es in die Ateliers leitet.

Waͤhrend der ersten Tage laͤßt man das Wasser weglaufen, theils um die

Steinkohlenruͤkstaͤnde gut auszuwaschen, theils damit sich eine

Schichte Saz bilden kann, die dik genug ist, um die Unreinigkeiten aufzuhalten.

Dieses Filter kann ein ganzes Jahr lang functioniren, ohne daß es gereinigt zu

werden braucht; wenn das Filtriren nicht mehr gut von Statten geht, laͤßt man

das Filter auslaufen, und nimmt den Unrath, welcher sich daruͤber absezte,

hinweg; es ist dann wieder so gut wie anfangs.

Wiedergewinnung des Indigos aus dem Saz der

Blaukuͤpen. In der Kattundrukerei des Hrn. Walter Crum bei Glasgow

wird viel Indigo zum Dunkelblaufaͤrben verbraucht und man erhaͤlt

Massen von Saz, der sehr viel Indigo enthaͤlt und woraus man den Farbstoff

zum Ansezen neuer Kuͤpen auszieht. Der Saz wird naͤmlich in großen

Kufen mit ein wenig geloͤschtem Kalk und Eisenvitriol versezt. Man

fuͤllt dann mit kaltem Wasser auf und ruͤhrt die ganze Masse gut um,

worauf man sie bis zum anderen Tage sich absezen laͤßt, um alsdann die klare

Fluͤssigkeit abzuziehen und durch weithinlaufende und breite Rinnen in eine

Kufe auslaufen zu lassen; auf diesem Wege kommt die Fluͤssigkeit mit der Luft

in vielfache Beruͤhrung, daher sich schon in den Rinnen viel Indigo

niederschlaͤgt; er sammelt sich endlich in bedeutender Quantitaͤt auf

dem Boden der Kufe an.

Diese Operation wird mit demselben Saz 4 bis 5 Wochen lang wiederholt, indem man

immer nach zweimaligem Aussuͤßen oder alle zwei Tage ein wenig Eisenvitriol

und Kalk zusezt, um den Indigo stets desoxydirt und loͤslich zu erhalten.

Nachdem der Saz auf diese Art dreißig Mal ausgewaschen worden ist, gibt er endlich

keinen Farbstoff an das Waschwasser mehr ab und wurde in diesem Zustande

fruͤher als erschoͤpft weggeworfen. Erst seit Kurzem hat man

beobachtet, daß obgleich diese erschoͤpften Ruͤkstaͤnde an das

Wasser nichts mehr abgeben, sie doch noch viel Indigo zuruͤkhalten und der

Beweis dafuͤr ist, daß ein in diesen Ruͤkstand getauchter Baumwollzeug

sich blau faͤrbt. Selbst der durch Baumwollzeug erschoͤpfte Saz

enthaͤlt aber doch auch noch Indigo und man braucht ihn nur einige Tage mit

einer geringen Menge einer desoxydirenden Substanz stehen zu lassen, um neuerdings

eben so gut wie das erste Mal darin faͤrben zu koͤnnen.

Benuzung des Holzgeistes (Holzessiggeistes). Diese

Fluͤssigkeit, wovon der Gallon 8 1/2 Schilling kostet, wird

gegenwaͤrtig in England statt des (hochbesteuerten) Alkohols sowohl zum Brennen in Lampen als zum

Aufloͤsen des Farbstoffs der Alkannawurzel benuzt. Der Holzgeist wird bei der

Calcination des holzsauren Natrons gewonnen.

Tafeln