| Titel: | Beschreibung eines mit Steinkohlen zu heizenden Gypsofens. Von Hrn. Scanegatty. |

| Fundstelle: | Band 67, Jahrgang 1838, Nr. LIV., S. 193 |

| Download: | XML |

LIV.

Beschreibung eines mit Steinkohlen zu heizenden

Gypsofens. Von Hrn. Scanegatty.

Aus dem Journal des connaissances usuelles. Junius

1837, S. 254.

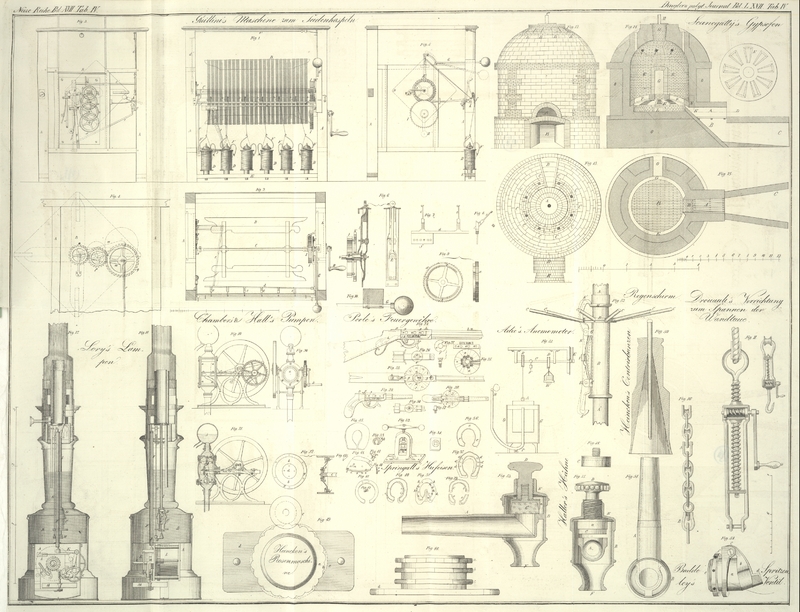

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Scanegatty's Gypsofen.

Die Zubereitung, welche man dem Gypse gibt, um ihn zum alltaͤglichen Gebrauche

geeignet zu machen, besteht darin, daß man ihm 19 Procent Krystallisationswasser

entzieht, und zwar durch das sogenannte Brennen. Gay-Lussac fand, daß dieses Brennen bei einer Temperatur von

150° vollbracht werden koͤnne, und daß es daher keiner so bedeutenden

Hize bedarf, wie man gewoͤhnlich glaubt. Payen,

der die Graͤnzen, innerhalb welcher das Brennen vortheilhaft geschehen

koͤnne, zu bestimmen suchte, fand, daß das Brennen bei 80° des

100gradigen Thermometers Statt finden koͤnne; daß aber der Gyps eine

Veraͤnderung erleide und seine Plasticitaͤt verliere, wenn man ihn

weiter als zum Rothbraungluͤhen erhizt. In lezterem Falle wird er

naͤmlich sandig und unfaͤhig, die 19 Procent Wasser, die ihm zur

Krystallisation fehlten, wieder zu absorbiren. Es ist demnach ein Leichtes, den Gyps

bei gehoͤriger Temperatur zu brennen; denn man hat einen Spielraum von der

Temperatur des

siedenden Wassers an bis zum dunkeln Rothgluͤhen.

Wir geben hier die Beschreibung eines mit Steinkohlen zu heizenden Gypsofens, an dem

wir einige neue Einrichtungen angebracht haben, und der auch sehr genuͤgende

Resultate gab.

Unser Ofen, in welchem 220 Kubikfuß Gyps gebrannt werden koͤnnen, hat einen

kubischen Inhalt von 325 Fuß; denn es muͤssen beim Einrichten des Gypses

fuͤr den Durchzug und die Circulation der Flamme Raͤume gelassen

werden. An dem in Fig. 12 ersichtlichen Aufrisse des Ofens ist A die Thuͤr zum Feuerherde; B der

Eingang des Zugloches; C eine Eisenplatte, welche oben

die Deke des Ofens bildet, und an der sich der Schornstein befindet. Bei D, D, D bemerkt man die Luftloͤcher oder

Register, die zur Regulirung des Feuers dienen.

In Fig. 13

sieht man den Ofen von Oben und im Perspektive betrachtet. Hier ist A die Oeffnung in der Mitte der Kuppel oder

Woͤlbung; B eine an dieser Woͤlbung

angebrachte Stiege, welche den Dienst erleichtert. C, C,

C sind die Luftloͤcher oder Register, welche zur Regulirung des

Feuers dienen. D ist das Gewoͤlbe des

Feuerherdes, und E der obere Theil des Zugloches.

Fig. 14 zeigt

den Ofen mit dem Feuerherde in einem durchschnittlichen Aufrisse. A ist der Feuerherd; B die

unter dem Roste befindliche Aschengrube; C das Zugloch;

D die zum Herde fuͤhrende Thuͤr; E die Oeffnung, durch welche die Flamme aus dem

Feuerherde unter das Gewoͤlbe des Ofens eintritt; F der Boden des Gewoͤlbes, der die Flamme circuliren laͤßt;

G die Oeffnung, durch die man den Ofen bedient; H eine Oeffnung, bei der die Fuͤllung des Ofens

gaͤnzlich vollbracht wird, und die mit der Platte und dem darauf gesezten

Schornsteine M bedekt ist. Die durch die Dike des

Gewoͤlbes gehenden Zugloͤcher sieht man hier bei J, J, J. Das Loch L dient

zur Reinigung des unter dem Gewoͤlbe befindlichen Raumes und zur Entfernung

des Gypses, der allenfalls durch die Loͤcher des Gewoͤlbes gefallen

seyn konnte. Die Buchstaben O, O bezeichnen die Dike der

Waͤnde, und P, P ist ein durchbrochenes

Gewoͤlbe, auf welches die Gypssteine gelegt werden, und welches auf den

Einziehungen N, N ruht. K, K

ist der leere Raum, der mit dem zu brennenden Gypse ausgefuͤllt wird. Wenn

man also auf dem Roste A Steinkohlen aufzuͤndet,

so wird die durch das Luftloch C einstroͤmende

Luft die Flamme durch die Oeffnung E treiben, damit sie

in dem Raume F circulire und dann durch die Oeffnungen

des Gewoͤlbes P, P entweiche, um den Gyps zu

brennen.

Fig. 15 zeigt

einen horizontalen Durchschnitt des Ofens. Den Rost sieht man hier bei A; den

Boden bei B; das Zugloch bei C; die Oeffnung, durch welche die Flamme unter das Gewoͤlbe

eintritt, bei D; die Einziehung, auf der das

Gewoͤlbe ruht, bei E; die zur Reinigung des

Raumes unter dem Gewoͤlbe dienende Oeffnung bei G; und die Mauern des Ofens bei O, O.

Um nun diesen Ofen zu fuͤllen, schafft man durch die Oeffnung G so viele rohe Gypsbloͤke hinein, als man kann,

und verschließt dann die Oeffnung mit Baksteinen und Thon, oder mit Erde, der etwas

Gyps beigemengt worden ist. Die gaͤnzliche Fuͤllung wird durch die mit

H bezeichnete Oeffnung bewerkstelligt. Nach

gaͤnzlich vollbrachter Fuͤllung zuͤndet man auf dem Herde ein

Feuer auf, wo man dann mit der Feuerung so lange fortfaͤhrt, bis der bei den

Registern austretende Rauch nicht mehr feucht ist. Man uͤberzeugt sich hievon

leicht mittelst eines polirten, kalten Koͤrpers. Sezt der Rauch keine

Feuchtigkeit mehr ab, so verschließt man alle Ausgaͤnge des Ofens auf das

Genaueste; und wenn sie 12 bis 15 Stunden in diesem Zustande belassen worden sind,

so oͤffnet man sie, wo man dann den Gyps vollkommen gebrannt finden wird.

Der auf diese Weise gebrannte Gyps hat einige Vorzuͤge vor dem mit Holz und

Torf gebrannten. Er ist weißer, verwandelt sich unter der Stampfe in ein viel

feineres Pulver, und die damit verfertigten Figuren, Vasen u. dergl. bekommen mehr

Weiße, mehr Haͤrte und mehr Klang. Man hat dem mit Steinkohlen gebrannten

Gypse den Vorwurf gemacht, daß er so aͤzend werde, daß er den damit

beschaͤftigten Arbeitern schaͤdlich wird. Bei unserer Methode ereignet

sich dieß nie, und nie hoͤrten wir, daß unser Gyps selbst zarte

Frauenzimmerhaͤnde bei lange fortgeseztem Kneten mehr angegriffen

haͤtte, als der mit Holz gebrannte Gyps dieß zu thun pflegt.

Wir fuͤgen der hier gegebenen Beschreibung, unseres Ofens nur noch einen

Auszug aus dem Berichte bei, den die HH. Sage,

Vandermonde und Monge der Akademie uͤber

denselben erstatteten.

Der Gypsstein wird, wenn er hinlaͤngliche Zeit uͤber der Hize ausgesezt

gewesen ist, und wenn er Alles oder beinahe alles Krystallisationswasser verloren

hat, so zerreiblich, daß er sich leicht in ein sehr feines und sehr weißes Pulver

verwandeln laͤßt. Dieser gebrannte Gyps besizt eine große Neigung das ihm

entzogene Krystallisationswasser wieder anzuziehen, und thut dieß auch wirklich,

wenn er unter Umstaͤnde, die hiezu guͤnstig sind, gebracht wird. Daher

kommt es auch, daß gebrannter Gyps sich an der freien Luft loͤscht, und nach

und nach in gewoͤhnlichen Gyps verwandelt.

Wenn man frisch gebranntes Gypspulver ploͤzlich mit etwas mehr Wasser uͤbergießt,

als ihm durch das Brennen entzogen wurde, so wird dieses Wasser ziemlich rasch

absorbirt. Dabei erlangt der damit geformte Teig eine bedeutende Haͤrte,

waͤhrend zugleich auch eine merkliche Temperaturerhoͤhung Statt

findet. Koͤnnte das Brennen des Gypses im Großen mit derselben Sorgfalt

geschehen, wie bei Laboratoriumsversuchen; und ließe sich die Operation so leiten,

daß nur Alles oder beinahe alles Krystallisationswasser und nichts anderes mit

verfluͤchtigt wuͤrde, so wuͤrde der Gyps nicht nur viel besser

ausfallen, sondern man koͤnnte ihn auch, nachdem er bereits verwendet worden

ist, abermals brennen. Im Großen ist es jedoch schwer, der ganzen, in den Ofen

gebrachten Masse eine solche Temperatur zu geben, daß ihr das Krystallisationswasser

entzogen wird, ohne daß sie durch und durch oder auch nur in den dem Feuerherde

zunaͤchst liegenden Stuͤken zum Gluͤhen kommt. Die

uͤberhizten Theile verlieren aber nicht nur ihr Krystallisationswasser,

sondern auch noch einen Theil ihrer Saͤure, was man an dem Geruch nach

schwefeliger Saͤure, der dem aus den Gypsoͤfen entweichenden Rauche

eigen ist, erkennt. Die Folge hievon ist: 1) daß der hiedurch entstehende und im

Gypse verbreitete Aezkalk nicht anders erhaͤrten kann, als durch

allmaͤhliche Anziehung von Kohlensaͤure aus der Luft, und daß also der

Gyps nicht so schnell erhaͤrtet, als dieß sonst, wenn er rein ist, durch die

profuse Krystallisation zu geschehen pflegt. 2) daß man den Gyps nicht ein zweites

Mal anwenden kann; denn bei einem zweiten, auf gleiche Weise vollbrachtem Brennen

wird abermals eine Quantitaͤt Gyps zersezt, so daß der eben geruͤgte

Fehler in noch weit hoͤherem Grade eintritt.

Es waͤre demnach sehr wuͤnschenswerth, daß das Brennen des Gypses mit

groͤßerer Sorgfalt geschaͤhe; besonders wenn dieß ohne

Kostenvermehrung moͤglich ist. Hr. Scanegatty

sucht dieß durch einen eigens gebauten Ofen, durch gehoͤrige Regulirung des

Feuers zu erreichen, wobei er der Wohlfeilheit wegen Steinkohlen anstatt des Holzes

als Brennmaterial anzuwenden vorschlaͤgt. Die Hize laͤßt sich in

diesem Ofen beinahe auf dieselbe Weise dirigiren, wie in den gewoͤhnlichen

Kohlenmeilern: d.h. man oͤffnet die Register an jener Seite, gegen die man

die Hize hinleiten will, und verschließt dafuͤr jene an der entgegengesezten

Seite. Mit einiger Aufmerksamkeit ist es ein Leichtes die Feuerung so zu leiten, daß

jede horizontale Schichte Gyps in ihrer ganzen Ausdehnung gleichmaͤßig

gebrannt wird. Eine der Hauptaufgaben, die sich Hr. Scanegatty sezte, war Verhuͤtung einer Ueberhizung des Gypses; denn

das Krystallisationswasser ist auszutreiben, ohne daß zu viel Saͤure

verfluͤchtigt wird. Die Beobachtung gab ihm in dieser Hinsicht ein Mittel an

die Hand: die

Feuerung war naͤmlich nur so lange fortzusezen, als die bei den Registern

entweichende elastische Fluͤssigkeit noch eine merkliche Quantitaͤt

Wasser aufgeloͤst enthielt: d.h. so lange sie im Stande war kalte

Koͤrper, die man ihr aussezte, zu befeuchten. So wie dieß nicht mehr Statt

findet, ist die Operation beendigt; man verschließt daher saͤmmtliche

Oeffnungen des Ofens und laͤßt ihn durch 15 Stunden langsam abkuͤhlen.

Im Momente des Verschließens sind die unteren Schichten nothwendig viel

staͤrker erhizt, als die oberen; beim Abkuͤhlen verbreitet sich jedoch

die Hize mehr gleichfoͤrmig uͤber den ganzen Inhalt des Ofens, so daß

auch jene Theile, die fruͤher nicht genuͤgend gebrannt waren, Zeit

haben, die zur gaͤnzlichen Brennung noͤthige Temperatur zu erlangen,

besonders wenn man, wie es denn auch gewoͤhnlich zu geschehen pflegt, die

groͤßeren Gypsbloͤke zu unterst in den Ofen legte.

Hr. Scanegatty betreibt sein Verfahren im Großen, und

versichert, daß die Kosten dabei um die Haͤlfte geringer sind, als bei der

herkoͤmmlichen Gypsbrennerei mit Holz oder Torf. Nach den Zeugnissen vieler

Baumeister und Kuͤnstler gehoͤrt der von ihm erzeugte Gyps zu dem

besten, den man haben kann.

Tafeln