| Titel: | Verbesserte Methode verschiedene Waaren zu weben, und Verbesserungen an den hiezu dienenden Maschinen, worauf sich John Heathcoat, Tullfabrikant in Tiverton in der Grafschaft Devon, am 23. Decbr. 1835 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 67, Jahrgang 1838, Nr. LXXII., S. 253 |

| Download: | XML |

LXXII.

Verbesserte Methode verschiedene Waaren zu weben,

und Verbesserungen an den hiezu dienenden Maschinen, worauf sich John Heathcoat, Tullfabrikant

in Tiverton in der Grafschaft Devon, am 23. Decbr.

1835 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. December 1837, S.

129.

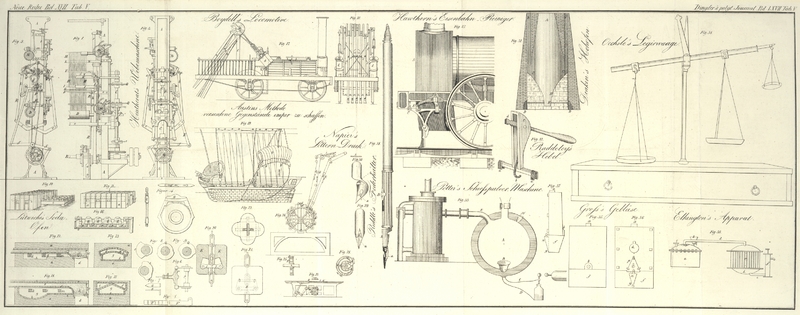

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Heathcoat's Bandwebestuhl.

Gegenwaͤrtige Erfindung betrifft einen neuen und verbesserten Mechanismus und

eine Maschinerie, womit verschiedene Waaren, wie z.B. Baͤnder, Borten,

Vorstoße und verschiedene andere schmale Fabricate schneller und in einem kleineren

Raume gewebt werden koͤnnen, als dieß mit den gewoͤhnlich

gebraͤuchlichen Maschinen moͤglich ist. Der wesentliche Unterschied

der neuen Methode von der bisherigen besteht darin, daß das Weben nach der Quere,

d.h. unter rechten Winkeln mit dem Ruͤken und mit der Fronte der Maschine,

vollbracht wird, wobei die Baͤnder mit der Schaͤrfe neben einander

aufgezogen sind, so daß deren Flaͤchen sowohl gegen einander als auch mit den

Enden der Maschine parallel laufen; waͤhrend nach der gewoͤhnlichen

Methode der Einschuß der Laͤnge nach oder in einer mit der Fronte der

Maschine parallel laufenden Richtung zwischen die Kettenfaͤden eingetragen

wird. Die zu diesem Zweke dienende Maschine laͤßt je nach den Artikeln, die

in ihr verfertigt werden sollen, verschiedene Modificationen zu; da jedoch das

Princip der Erfindung hiedurch keine Veraͤnderung erleidet, so

beschraͤnkt sich der Patenttraͤger hier auf die Beschreibung einer

einzigen Art der Fabrication.

Fig. 1 zeigt

einen Theil eines Frontaufrisses der Maschine. Fig. 2 ist ein

senkrechter, nach der Quere genommener Durchschnitt. Fig. 3 endlich gibt eine

Endansicht der zum Weben von Baͤndern oder Borten eingerichteten Maschine.

Die ganze Maschine ruht auf den Endpfosten A, A, welche

mit ihren Fuͤßen an den Boden befestigt und oben durch Klammern

zusammengehalten werden. Die Treibwelle B, die von

irgend, einem Motor her durch einen uͤber Rollen geschlungenen Treibriemen in

Bewegung gesezt wird, pflanzt diese Bewegung durch ein Winkelraͤderwerk an

die an dem Ende der Maschine befindliche senkrechte Welle C fort. An diesen beiden Wellen befinden sich die verschiedenen

Raͤder, Excentrica oder Muschelraͤder und Krummhebel, womit die

uͤbrigen Theile der Maschine in Thaͤtigkeit gesezt werden. Auf den

Baum D sind die Kettenfaͤden aufgewunden, die durch die

Loͤcher der Fuͤhrplatten E, E, E gezogen

und dadurch in Partien abgetheilt sind. Jede Partie wird in einer Richtung

fortgefuͤhrt, die mit der Achse des Kettenbaumes einen rechten Winkel bildet.

F, F ist eine Anzahl duͤnner Platten, welche

als Geschirre zu wirken haben; sie befinden sich dicht hintereinander und erstreken

sich durch die ganze Laͤnge der Maschine. Die Kettenfaͤden werden

durch Oeffnungen, welche zwischen diesen Platten entstehen, gefuͤhrt, und

durch die seitlichen Bewegungen der Platten wird ein Theil der Faͤden nach

Rechts und nach Links bewegt, damit die Blaͤtter der Kette zum Behufe des

Durchganges der Schuͤzen gekreuzt und geoͤffnet werden. Damit die

Oeffnungen zwischen den verschiedenen Kettenfaͤdenpartieen weiter und

deutlicher werden, wird eine Reihe flacher Spizen oder Zaͤhne G, G, G durch dieselben geschoben, und dann drei Zoll

hoch aufgehoben, wodurch die Faͤden aus aller Verwirrung gebracht werden. Der

Patenttraͤger nennt diesen Theil der Maschine den Rechen (rake). H, H, H sind die

Schiffchen oder Schuͤzen, dergleichen man in Fig. 4 eine in

verschiedenen Stellungen abgebildet sieht, und auf deren Spulen der Einschuß

aufgewunden ist, der durch die verschiedenen Kettenfaͤdenpartieen hindurch

geschossen werden soll, nachdem dieselben die entsprechende Kreuzung erlitten haben.

Die Schuͤzen gleiten auf gebogenen Bolzen von einer Seite zur anderen quer

durch die Maschine. I ist der Schlag oder das Rietblatt,

welches zum Einschlagen dient; dessen Abtheilungen bestehen aus breiten

duͤnnen Platten, die so zusammengesezt sind, daß fuͤr den Durchgang

der Kettenfaͤden zwischen ihnen, so wie auch fuͤr deren seitliche

Bewegung hinreichend Raum bleibt. K, K ist eine Reihe

stationaͤrer Zapfen oder Fuͤhrer, womit waͤhrend das Weben von

Statten geht, die Arbeit mit den Schuͤzen parallel erhalten wird. Die kleine

Walze L dient dazu, die Vorderseite des Fabricates in

einer Linie zu erhalten. M ist der Werkbaum, auf den die

fabricirten Baͤnder und Borten dicht neben einander aufgewunden werden.

Aus dieser allgemeinen Andeutung der vorzuͤglicheren Theile der Maschine und

deren gegenseitiger Stellung erhellt so ziemlich, wodurch sich die neue Methode

schmale Fabricate zu weben von den gewoͤhnlich uͤblichen Methoden

unterscheidet; so wie auch, daß bei der neuen Einrichtung eine bedeutende Ersparniß

an Raum erwaͤchst. Wir gehen demnach nunmehr zur Beschreibung der Art und

Weise, auf welche die oben erwaͤhnten verschiedenen Operationen vollbracht

werden, und zur Beschreibung des Mechanismus, der dieselben bewerkstelligt,

uͤber.

Angenommen die Baumwolle, die Seide oder das sonstige als Kette zu verwendende

Material sey auf den Kettenbaum D aufgewunden; die Faͤden seyen

von hier aus durch die Fuͤhrer E, E, die

Geschirre F, F, die Abtheilungen des Schlages I, I, die oberen Fuͤhrer K, K geleitet, und an dem Werkbaume M

befestigt, so wird die erste erforderliche Bewegung darin bestehen, daß die

Kettenfaͤdenpartieen mittelst der Geschirre seitlich gekreuzt oder versezt

werden. Jedes der Geschirre verfertigt der Patenttraͤger aus zwei langen,

duͤnnen Messing- oder Zinnstreifen, die er zusammennietet oder

loͤthet, und zwischen denen er in geeigneten Zwischenraͤumen ovale

Stuͤke oder Zaͤhler (counters) anbringt,

wie man sie in Fig.

5 sieht. Es bleibt hiedurch zwischen jedem Zaͤhlerpaare eine

Oeffnung fuͤr den Durchgang der Faͤden. Von den Geschirrplatten liegt

eine hinter der anderen, und zwar so adjustirt, daß deren Oeffnungen nach der ganzen

Breite der Maschine einander genau gegenuͤber zu stehen kommen; sie schieben

sich dabei der Laͤnge nach in den an den Gestellen befestigten und zwischen

zwei Laͤngenstangen festgehaltenen Lagern N,

N.

Zum glatten Weben sind die Geschirrplatten in zwei Partieen getheilt, welche die

abwechselnden Faͤden fuͤhren. Von diesen Partieen hat die eine an

ihrem rechten Ende Ohren oder Ansaͤze, die nach Aufwaͤrts gerichtet

sind; waͤhrend an der anderen Partie diese Ansaͤze nach

Abwaͤrts stehen. Diese beiden Reihen von Ansaͤzen oder Ohren stehen

durch Stifte mit den Gelenkstuͤken O, O in

Verbindung, die ihrerseits an ihren anderen Enden so mit dem Hebel P verbunden sind, daß sich das eine Gelenkstuͤk

uͤber, das andere hingegen unter dem Drehpunkte befindet. Raͤder oder

Zapfen, die an den beiden Enden dieses Hebels angebracht sind, wirken auf die beiden

an der senkrechten Welle C fixirten Muschelraͤder

oder Excentrica Q, Q. leztere, welche man aus Fig. 9 ersieht,

sind so geformt, daß der Hebel und folglich auch die Geschirre durch deren Umdrehung

eine abwechselnde Bewegung mitgetheilt erhalten, wodurch die eine Haͤlfte der

Geschirre auf die eine und die andere Haͤlfte auf die andere Seite getrieben

wird. Zu vollkommener Versinnlichung dieser Bewegung der Geschirre dient Fig. 6. Wenn

die Kettenfaͤden eines jeden Bandes solcher Maßen gekreuzt oder versezt

worden sind, so werden die flachen Spizen des Rechens, deren man in Fig. 7 eine fuͤr

sich allein abgebildet sieht, unmittelbar uͤber den Geschirren durch die

Oeffnungen vorgeschoben, und dann drei Zoll hoch emporgehoben, damit die

Kettenfaͤden aus einander gehalten und den Schuͤzen der Weg gebahnt

wird. Um diese Bewegung zu bewerkstelligen, erstreken sich von der Stange des

Rechens zwei Arme R, R herab, die durch Gefuͤge

mit den Hebeln S, S in Verbindung stehen. Leztere ruhen

auf den Muschelraͤdern oder Excentricis T, T, und

werden daher, so wie

sich diese umdrehen, nach Aufwaͤrts bewegt. Ferner befinden sich an den

oberen Theilen der Arme R, R kleine Zapfen, die sich in

stumpfwinkeligen Spalten der an den Gestellen befestigten Leisten U, U bewegen. So wie daher die Muschelraͤder T, T beim Umlaufen die genannten Arme emporsteigen

machen, so wird der Rechen selbst durch die zwischen die unteren Theile der Spalten

eingezwaͤngten Zapfen veranlaßt, sich beim Beginnen der Bewegung

vorwaͤrts zu bewegen und dann senkrecht emporzusteigen, damit die flachen

Spizen des Rechens die Faͤden anspannen und die zwischen ihnen befindlichen

Oeffnungen zum Behufe des Durchganges der Schuͤzen frei machen. So wie dieß

geschehen ist, lassen die Muschelraͤder T, T den

Rechen aus der Bahn der Schuͤzen treten. Dasselbe kann auch das Rietblatt

thun, dessen Bewegung demnaͤchst beschrieben werden soll; und waͤhrend

dieß geschieht, dringen die Schuͤzen zwischen die Faͤden ein, um ihren

Weg durch die Maschine zu vollbringen und den Einschuß einzutragen.

Waͤhrend der Vollendung dieses Durchganges beginnt der Schlag oder das

Rietblatt allmaͤhlich wieder emporzusteigen, und die Geschirre bewirken,

indem sie die Kettenfaͤden zuruͤkfuͤhren, eine abermalige

Versezung derselben. Zugleich beginnt auch der Rechen neuerdings seine

Vorrichtungen, damit die Kettenfaͤden abermals geoͤffnet werden und

die Schuͤzen zuruͤkkehren koͤnnen.

Eine in groͤßerem Maaßstabe gezeichnete Schuͤze sieht man in Fig. 4. Die zur

Aufnahme des Einschusses dienenden Spulen koͤnnen aus Messing oder aus einem

anderen Materiale bestehen, und sich in ihren Wagen in Fugen drehen. Die

Faͤden werden durch gebogene Federn, die eine Adjustirung zulassen, in

gehoͤriger Spannung erhalten. Wie man sieht, befinden sich an den

Seitentheilen der Wagen krummlinige Fugen, damit sie sich auf den aus Blei

gegossenen Bolzen V, V, die an die Stangen W, W geschraubt sind, bewegen koͤnnen. An den

oberen Theilen der Wagen befinden sich auch Zapfenloͤcher, die zur Aufnahme

der Enden der kleinen, gleichfalls in Blei gegossenen Finger oder Haken X, X bestimmt sind. Diese Finger sind an die Stangen Y, Y geschraubt, und werden durch diese abwechselnd

laͤngs der gebogenen Bolzen von Vorne nach Ruͤkwaͤrts und von

Ruͤkwaͤrts nach Vorne geschoben. Die Bolzenstangen W, W und die Fingerstangen Y,

Y sind an ihren Enden mit Armen an den in das Gestell geschraubten Zapfen

Z, Z aufgehaͤngt, und zwar so, daß ihnen eine

schwingende Bewegung gestattet ist. Die zum Aufhaͤngen der Fingerstangen Y, Y dienenden Arme sind an ihren Enden mit Zapfen a, a versehen, die durch diese und durch die

Verbindungsstuͤke b, b mit den aus den

Hebelwellen c, c vorspringenden Armen verbunden sind. Jede

dieser Hebelwellen ist an dem Ende der Maschine der senkrechten Welle

zunaͤchst mit einem Arme d, d ausgestattet,

dessen beide Enden auf den an der genannten Welle befestigten Muschelraͤdern

e, e ruhen. Diese Muschelraͤder, die man in

Fig. 8

einzeln fuͤr sich und im Grundrisse abgebildet sieht, sind so geformt, daß

sie zu gehoͤrigen Zeiten und mittelst der erwaͤhnten Hebelwellen,

Gelenkstuͤke und Zapfen die Fingerstangen und Finger zum Behufe des

Hin- und Herwerfens der Schuͤze abwechselnd nach Aus- und

Einwaͤrts bewegen. An den Enden der Fingerstangen, die an Zapfen aufgezogen

sind, und sich in den Armen, an denen sie aufgehaͤngt sind, drehen

koͤnnen, sind kleine Stuͤke befestigt, an denen die Reibungsrollen f, f angebracht sind. Leztere gleiten, waͤhrend

sich die erwaͤhnten Stangen schwingen, in den an den Bolzenstangen

befestigten, ausgekehlten Stuͤken g, g

ruͤk- und vorwaͤrts. In Folge der Form und Richtung dieses

Falzes werden die Enden der Finger, so wie sie sich nach Auswaͤrts zu bewegen

beginnen, nach Abwaͤrts, bei ihrer Ruͤkkehr hingegen in die alte

Stellung zuruͤk nach Aufwaͤrts getrieben.

Durch die durch die Muschelraͤder e, e bewirkte

Wechselbewegung einer jeden der genannten Stangen wird eine Reihe der Finger X, X in die Zapfenloͤcher der Schuͤzen

herab gelangen, und sie in dem Augenblike, in welchem sie von den anderen Fingern

befreit werden, mit sich fuͤhren, und umgekehrt, so daß die Schuͤzen

auf diese Weise abwechselnd ruͤk- und vorwaͤrts bewegt werden,

und die Einschußfaͤden zwischen die entsprechenden Kettenfaͤden

eintragen.

Die nunmehrige Operation besteht in dem Einschlagen des Einschusses mittelst des

Rietblattes I. Dieses ist aus mehreren zarten, geraden,

messingenen oder auch anderen Platten, welche zwischen zwei leichten, an ihren Enden

verbundenen Eisenstangen festgehalten werden, zusammengesezt. Um den Parallelismus

dieser Platten zu schalten, muͤssen zwischen denselben in

Zwischenraͤumen Zapfen, die in Messing eingesezt sind, angebracht werden. Das

auf solche Art zusammengesezte Rietblatt ist an seinen Enden in den beiden

Kurbelstangen h, h aufgezogen, und erhaͤlt seine

Bewegung durch die an der Treibwelle befindlichen Krummzapfen oder Kurbeln i, i, durch deren Umdrehungen das Rietblatt abwechselnd

emporgehoben und herabgesenkt wird. An den Enden des Rietblattrahmens befinden sich

Zapfen und laͤngliche Schiebstuͤke, die sich in den an dem Gestelle

befestigten Wangen j, j schieben, damit auf diese Weise

die senkrechte Richtung der Bewegung des Rietblattes erhalten wird. Die Zahl der

Platten, aus denen das Rietblatt zusammengesezt ist, muß demnach so wie an den

Geschirren von der Zahl der erforderlichen Kettenfaͤden und von der Breite des zu erzeugenden

Fabricates abhaͤngen: d.h. es muͤssen so viele Geschirrplatten als

Kettenfaͤden vorhanden seyn, waͤhrend das Rietblatt nur halb so viele

Abtheilungen zu haben braucht. Die Zahl der Schuͤzen und mithin der

Baͤnder ist durch die Breite der Maschine und durch die Breite der einzelnen

Baͤnder bedingt. Leztere werden so dicht an einander auf den Werkbaum

aufgerollt, daß sie diesen ganz und gar bedeken.

Es wurde oben bemerkt, daß sich sowohl die Bolzenstangen W,

W als auch die Fingerstangen schwingen koͤnnen, damit fuͤr

den Durchgang des Rietblattes zwischen den Bolzen V Raum

entsteht. Die an den beiden Enden des Rietblattrahmens befindlichen Rollen k, k druken, so wie dieser Rahmen emporsteigt, auf die

schiefen, an den Bolzenstangen befestigten Flaͤchen l,

l, und draͤngen dieselben hiedurch so weit nach Auswaͤrts,

daß das Rietblatt zwischen den Enden der Bolzen hindurch gehen kann. Beim

Herabsinken des Rahmens koͤnnen diese Stangen dagegen wieder

zusammenfallen.

Da zwischen den Winkelraͤdern, welche die Treibwelle B mit der senkrechten Welle C in Verbindung

sezen, das Verhaͤltniß von 1 zu 2 besteht, so machen die an ersterer Welle

befindlichen Kurbeln zwei Umgaͤnge, waͤhrend die Muschelraͤder

oder Excentrica an lezterer nur eine einzige vollbringen. Hieraus folgt denn auch,

daß das Rietblatt zwei Schlaͤge macht, waͤhrend die Geschirre und die

Schuͤzen ihre Wechselbewegungen vollbringen. Die gewebten Baͤnder oder

Borten werden durch die Fuͤhrer K, K

gefuͤhrt, und durch diese mit den Schuͤzen parallel erhalten; sie

wenden sich aber dann uͤber die Walze L in

dieselbe Flaͤche, in der sich die Achse des Werkbaumes befindet, um endlich

auf den Werkbaum selbst aufgewunden zu werden.

Es ist nunmehr nur noch zu eroͤrtern, wie der Ketten- und der Werkbaum

zeitweise in solche Bewegung gesezt wird, daß ersterer die erforderliche

Kettenlaͤnge abgibt, waͤhrend auf lezteren das gewebte Fabricat

aufgewunden wird. Es befinden sich zu diesem Behufe an den Enden der beiden

Baͤume Schnekenraͤder, die in entsprechende, an den kleinen

Querspindeln m, m aufgezogene endlose Schrauben

eingreifen. An den Enden eben dieser Spindeln sind aber auch feine

Sperrraͤder aufgezogen; und deßgleichen sind lose an ihnen die Hebel n mit den Sperrkegeln o

angebracht.

An der senkrechten Welle C ist ein doppeltes Klopfrad p, p befestigt, welches, indem es umlaͤuft, den

auf ihm ruhenden Hebel q emporhebt. Durch diesen Hebel

q erhaͤlt ein Bolzen oder eine Stange r, der sich gegen das Ende der Maschine zu in Scheiden

schiebt, seine Bewegung, und dadurch werden mittelst Hervorragungen, die sich an der Stange befinden,

die Hebel n, n emporgehoben, die dann die

Sperrraͤder leise in Bewegung sezen, damit die Bewegung an die beiden

Baͤume weiter fortgepflanzt werde. Da sich an dem Rade p zwei Daͤumlinge oder Klopfer befinden, so wird diese leise

Bewegung nach jedem Schlage des Rietblattes Statt finden; und hieraus folgt, daß ein

Baum die Kette abgibt, waͤhrend der andere das gewebte Fabricat aufrollt. Zur

Verhuͤtung der Unregelmaͤßigkeit, die aus dem zunehmenden Durchmesser

des Werkbaumes erwachsen wuͤrde, dient ein sogenannter Regulator. Dieser

besteht aus einem Lfoͤrmigen Hebel s, an dessen einem Schenkel sich eine kleine Walze

befindet, die auf der Oberflaͤche der auf den Werkbaum aufgewundenen

Baͤnder ruht. Dagegen ist an dem anderen Schenkel ein Bolzen t angebracht, der sich an dem Gestelle schiebt, und von

dem ein Vorsprung ausgeht, der als Aufhaͤlter fuͤr die Stellschraube

des oberen Hebels n dient. So wie nun der Durchmesser

des Werkbaumes waͤchst, steigt der Bolzen und der Aufhaͤlter empor;

und indem hiedurch der Raum, durch den sich der Hebel n

und das Sperrrad bewegen, verkuͤrzt wird, vermindert sich auch die

Quantitaͤt der dem Werkbaume mitgeteilten Bewegung.

Der Patenttraͤger haͤlt es nach dieser Beschreibung nicht fuͤr

noͤthig, auf die verschiedenen Modificationen einzugehen, welche die Maschine

erheischt, um sie zur Fabrication verschiedener anderer schmaler Gewebe geeignet zu

machen. Bei der Fabrication gemusterter Stoffe duͤrfte es in solchen

Faͤllen, wo verschiedene Theile der Kette verschiedene Diken oder

verschiedene Spannungen bekommen sollen, geeignet seyn, statt eines einzigen

Werkbaumes ihrer mehrere anzuwenden. Auch an den Geschirren wird anstatt der

Theilung in zwei Partieen, deren Haͤlften sich gemeinschaftlich bewegen,

fuͤr gewisse Muster fuͤr jedes Geschirr eine eigene Bewegung

noͤthig. Die Muschelraͤder oder die Excentrica, oder vielmehr der

sogenannte Raͤderschnitt muß sich demnach nach den Mustern richten. Man wird

also fuͤr noͤthig finden, daß die Muschelraͤder, die zur

Bewegung der Geschirre dienen, an einer eigenen Welle aufgezogen werden, welche um

so viel Mal langsamer umlaͤuft als die Treibwelle, als in dem ganzen Laufe

des Musters Schlaͤge zu machen kommen. Diese und andere Modificationen, die

man fuͤr noͤthig erachten duͤrfte, aͤndern nichts am

Principe, welches von dem Patenttraͤger einzig und allein als seine Erfindung

festgehalten wird.

Tafeln