| Titel: | Verbesserungen an den Apparaten zur Zersezung des Kochsalzes und in der Art und Weise sich ihrer zu bedienen, worauf sich Thomas Lutwyche, Chemiker und Fabrikant in Liverpool, am 13. Oktober 1836 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 67, Jahrgang 1838, Nr. LXXVII., S. 268 |

| Download: | XML |

LXXVII.

Verbesserungen an den Apparaten zur Zersezung des

Kochsalzes und in der Art und Weise sich ihrer zu bedienen, worauf sich Thomas Lutwyche, Chemiker und

Fabrikant in Liverpool, am 13.

Oktober 1836 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts. Decbr. 1837, S.

139.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Lutwyche's Apparat zur Zersezung des Kochsalzes.

Der Zwek, den sich der Patenttraͤger sezte, ist Verhuͤtung des

Entweichens des bei der Zersezung des Kochsalzes frei werdenden salzsauren Gases

durch Verdichtung desselben in entsprechenden Vorrichtungen, und Vollbringung des

ganzen Processes auf eine vortheilhaftere Weise, als es mit den dermalen

gewoͤhnlich gebraͤuchlichen Apparaten moͤglich ist.

Man pflegt die Zersezung des Kochsalzes mit Schwefelsaͤure entweder in

cylindrischen eisernen Retorten oder in offenen, aus Baksteinen aufgefuͤhrten

Oefen vorzunehmen. In ersterem Falle, wo man die Hize von Außen auf den Boden der

Retorte einwirken laͤßt, beabsichtigt man nicht nur die Erzeugung von

Glaubersalz oder schwefelsaurem Natron, sondern auch die Gewinnung der

Salzsaͤure. Ersteres bewerkstelligt man, indem man das bei der Zersezung frei

werdende Gas in zweihaͤlsige Vorlagen leitet, die man oben auf bekannte Weise

durch eingekittete irdene Roͤhren sowohl unter einander, als auch mit der

Retorte verbindet. In lezterem Falle dagegen ist das Streben mehr auf Erzielung

eines besseren und vollkommeneren Glaubersalzkuchens gerichtet; weßhalb man denn

auch Hize und Flamme direct auf die der Behandlung unterliegenden Materialien

wirken, und das salzsaure Gas dafuͤr unbenuzt in die atmosphaͤrische

Luft entweichen laͤßt. Der ersteren dieser Methoden laͤßt sich

unvollkommene Zersezung des Salzes, Unreinheit der Saͤure und Schwierigkeit

der Verdichtung zum Vorwurfe machen; der lezteren hingegen das ungeheure Volumen des

entweichenden salzsauren Gases und der uͤbrigen schaͤdlichen

Daͤmpfe, die der ganzen Nachbarschaft eben so nachtheilig als laͤstig

werden.

Der verbesserte Apparat besteht erstlich in einem eigenen geschlossenen Ofen oder einer Zersezungskammer

mit den dazu gehoͤrigen Feuerstellen und Feuerzuͤgen, wozu

hauptsaͤchlich Baksteine und Moͤrtel verwendet werden. Innerhalb

dieser Kammer sind beilaͤufig in einer Entfernung von 6 Zoll von einander

zwei Lager oder Boden angebracht, uͤber denen mit schief gelegten Baksteinen

ein Bogen oder ein Gewoͤlbe gebaut ist, welches die Kammer von dem Feuer

trennt, und welches die Flamme und den Rauch hindert, mit den der Behandlung

unterliegenden Materialien in Beruͤhrung zu kommen, ohne daß jedoch dem

Zutritt der zur Zersezung noͤthigen Hize ein Hinderniß im Wege steht. Bei

dieser Einrichtung kann das aus dem Kochsalze entwikelte salzsaure Gas, da es von

dem Rauche und den gasartigen Stoffen, die sich bei der Verbrennung aus dem

Brennmateriale entwikeln, geschieden ist, leichter verdichtet werden. Ueber diesem

Gewoͤlbe ist aus Baksteinen ein zweites gebaut, und hiedurch werden die

Feuerzuͤge gebildet. An dem Ende der Zersezungskammer befinden sich eine oder

mehrere Feuerstellen. Das Salz und die Saͤure werden zugleich auf das untere

Lager der Kammer gebracht. In der Seitenwand dieser lezteren findet man zwei

Thuͤren, von denen die eine in der Naͤhe der Mitte des Lagers, die

andere hingegen dicht an dessen Ende und dem oberen Lager zunaͤchst gelegen

ist, damit man die in den Ofen gebrachte Masse leichter von dem unteren Lager auf

das obere schaffen kann, wenn sie ein Mal (was gewoͤhnlich nach wenigen

Stunden zu geschehen pflegt) den hiezu erforderlichen Grad von Festigkeit erlangt

hat. Ist der erste Einsaz von dem unteren Lager auf das obere geschafft, so bringt

man auf das untere einen zweiten, wo dann 10 bis 12 Stunden nach dem Beginnen der

Operation das Glaubersalz aus dem oberen Lager heraus geschafft, das zum Theil

zersezte Salz wieder von dem unteren Lager auf das obere gebracht, und auf das

untere ein neuer Einsaz gemacht werden kann. Obschon demnach die Masse 10 bis 12

Stunden lang im Ofen verweilt, so wird doch alle 5 bis 6 Stunden eine frische Menge

Salz und Schwefelsaͤure auf das untere Lager, und die zersezte Salzmasse aus

dem oberen Lager herausgeschafft.

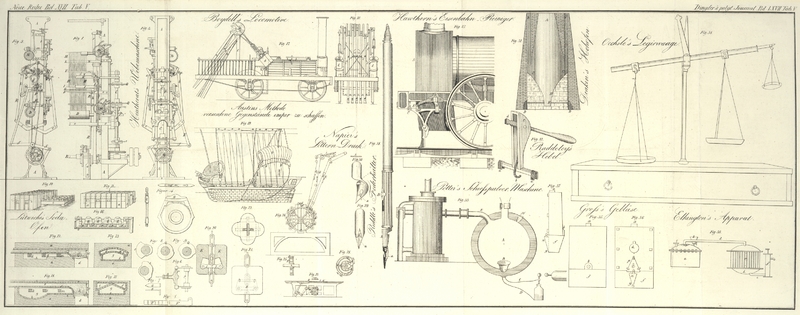

In den zur Erlaͤuterung beigefuͤgten Abbildungen ist Fig. 10 eine

perspektivische Ansicht des Zersezungsofens und des Verdichtungsapparates gegen die

Fronte der Feuerstellen zu betrachtet. Fig. 11 ist eine

aͤhnliche Ansicht der Seite des Ofens. Fig. 12 ist ein

senkrechter Durchschnitt nach der Laͤnge des Ofens, woraus die geschlossene

Zersezungskammer, die Feuerstellen und die Feuerzuͤge erhellen. Fig. 13

endlich ist ein anderer aͤhnlicher Durchschnitt nach der Quere genommen. An

allen diesen Figuren ist a, a das Mauerwerk des Ofens,

b sind die Feuerstellen, c die Ofenthuͤrchen, d die

Aschengruben,

e, e die in den Schornstein fuͤhrenden

Feuerzuͤge. Der aus feuerfesten Baksteinen aufgefuͤhrte Bogen f, f scheidet die Feuerzuͤge von der

Zersezungskammer g, g, in der das untere Lager mit h, das obere hingegen mit i

bezeichnet ist. Durch die Thuͤre k wird das Salz

und die Saͤure in den Ofen eingetragen, durch die Thuͤre l hingegen schafft man das zum Theil zersezte Salz von

dem unteren auf das obere Lager. Durch die Thuͤre m endlich wird das Glaubersalz aus dem Ofen genommen.

Eine kleine Abaͤnderung des eben beschriebenen Apparates sieht man in Fig. 14 und

15, in

denen aͤhnliche Durchschnitte abgebildet sind, wie in Fig. 12 und 13, und an

denen zur Bezeichnung gleicher Theile die fruͤher gebrauchten Buchstaben

beibehalten sind. Der einzige Unterschied besteht darin, daß hier die Ziegel, welche

die Feuerzuͤge von der Zersezungskammer scheiden, unter einem Winkel und

nicht so gelegt sind, daß sie ein Bogengewoͤlbe bilden, und daß der Scheitel

der Feuerzuͤge stach oder horizontal gebaut ist.

Fig. 16 ist

ein Laͤngendurchschnitt durch einen der Verdichtungsapparate, der sogleich

ausfuͤhrlicher beschrieben werden soll. Der Apparat besteht naͤmlich

aus einem oder mehreren Troͤgen aus Stein, Schiefer, Holz oder einem anderen,

der Einwirkung der Salzsaͤure hinreichend widerstehenden Material. Holz,

welches gut mit gesottenem Theer, Pech oder Colophonium oder mit einer Mischung

dieser Substanzen uͤberzogen worden ist, entsprach dem Patenttraͤger

gut. Als die geeignetste Form gibt er 9 bis 12 Fuß Laͤnge, 3 Fuß Weite und 12

bis 15 Zoll Tiefe an. Einen derlei Trog sieht man bei o,

o, und in diesen werden die aus Thon oder Steingut fabricirten

Leitungsroͤhren p, p auf die aus Fig. 16 ersichtliche

Weise eingefuͤhrt. Wenn in die Troͤge so viel Wasser gegossen worden

ist, daß dasselbe bis auf einige Zoll von den Muͤndungen der Roͤhren

p, p emporreicht, so stuͤrzt man uͤber

die Roͤhrenmuͤndungen die aus Thon oder Steingut bestehenden

Gefaͤße q, q, welche auf diese Weise hydraulische

Gefuͤge oder Verschluͤsse bilden.

Das Gas stroͤmt von dem Ofen her durch die Roͤhren r, r in die Leitungsroͤhren p, p und gelangt daher von einem der Gefaͤße q, q zum anderen. Bis zum vierten oder fuͤnften

Gefaͤße duͤrfte sich jedoch nur wenig von dem Gase begeben, da in

jedem dieser Gefaͤße eine nicht unbedeutende Wassermenge dem Gase dargeboten

ist. Die lezte Leitungs- oder Austrittsroͤhre s steht mit einem Feuerzuge in Verbindung, der in einen Kamin

fuͤhrt, dessen Zug dazu beitraͤgt, das Gas aus dem Ofen

vorwaͤrts zu schaffen und die Verdichtung zu beguͤnstigen. An dem

unteren Theile einer jeden der Leitungsroͤhren p,

p ist eine kleine Roͤhre t, t befestigt,

die durch den Boden des

Troges geht, und durch welche alles Gas, welches sich allenfalls waͤhrend des

Durchganges durch die Roͤhren verdichtet, in einen unterhalb angebrachten

Behaͤlter von entsprechender Form faͤllt. Das Wasser in den

Troͤgen kann so oft gewechselt werden, als man es fuͤr noͤthig

haͤlt. Wenn man keinen Mangel an Wasser hat, und wenn die gesammelte

Saͤure keine bestimmte Staͤrke bekommen soll, so kann man wohl auch an

dem einen Ende des Troges fortwaͤhrend frisches Wasser zufließen, und an dem

anderen das mit Saͤure geschwaͤngerte dafuͤr abfließen lassen.

Soll jedoch die Saͤure zu bestimmten Zweken verwendet werden, so soll man das

Wasser so lange in den Troͤgen belassen, bis die Saͤure die

gewuͤnschte Staͤrke oder specifische Schwere erlangt hat, oder bis die

aus ihr aufsteigenden Daͤmpfe laͤstig zu werden anfangen, oder bis die

Verdichtung nicht mehr gut von Statten geht.

Der Patenttraͤger bindet sich an keine bestimmten Formen und Dimensionen der

Zersezungskammer, noch an einen bestimmten Bau der Bogen, die die Feuerzuͤge

und die Feuerstelle von der Zersezungskammer scheiden. Eben so kann das Medium,

uͤber das das Feuer streicht, aus feuerfesten Ziegeln oder Baksteinen oder

aus anderen entsprechenden Materialien, die schief, horizontal oder in Curven

uͤber die der Behandlung unterliegenden Substanzen gelegt sind, bestehen. Die

Zahl der Verdichtungstroͤge, so wie der Leitungsroͤhren muß sich nach

der Quantitaͤt Salz, die man innerhalb einer bestimmten Zeit zersezen will,

richten.

Tafeln