| Titel: | Ueber den Groß'schen Apparat zum Erhizen der Luft beim Schmieden. |

| Fundstelle: | Band 67, Jahrgang 1838, Nr. LXXXV., S. 312 |

| Download: | XML |

LXXXV.

Ueber den Groß'schen Apparat zum Erhizen der Luft beim

Schmieden.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

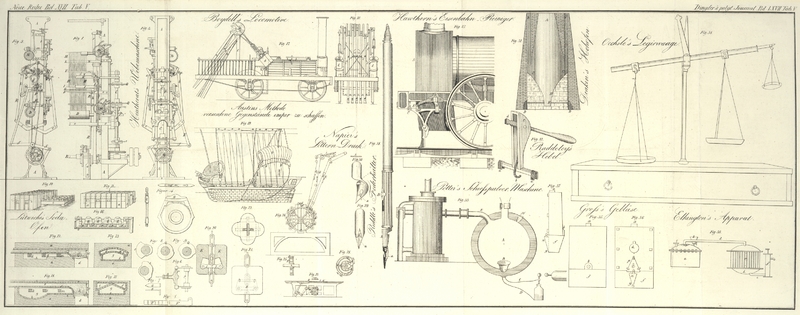

Groß's Apparat zum Erhizen der Luft beim Schmieden.

Hr. Lehrschmied Groß an der

koͤnigl. Thierarzneischule in Stuttgart verkaufe bekanntlich schon seit

mehreren Jahren sehr zwekmaͤßige Apparate zum Schmieden mit heißer Luft, die

er von verschiedener Groͤße verfertigt. Seine Vorrichtung ist ein wie

gewoͤhnlich eingemauerter Kastenapparat ohne Circulation, unter dem sich aber

ein Wasserkasten befindet, so daß nebst der erhizten Geblaͤseluft auch der

zutretende Wasserdampf in die Kohlen geblasen wird. Man sieht diesen Apparat nach

den neuesten Verbesserungen auf Tab. V. abgebildet.Riecke's Wochenblatt 1837, Nr. 30.

Fig. 35 zeigt

den ganzen, aus Gußeisen bestehenden Apparat von seiner vorderen, dem Feuer zugekehrten Seite; der

obere groͤßere Theil ist der Windkasten; bei a

wird das Blasrohr aufgenommen! daselbst befindet sich im Inneren des Kastens eine

Vorrichtung, welche das Aufsteigen des Dampfes und der heißen Luft in den Blasebalg

verhindert; b ist die Eßform, mit einem Vorsteker

versehen; f, der untere kleinere Theil, ist der

Wasserbehaͤlter.

Fig. 36

stellt die Hintere Ansicht dar und zeigt, wie die Ruͤkwand oder der Dekel

mittelst Schrauben an den Kasten befestigt ist. Zwischen den Fugen des Dekels so wie

denen des Wasserbehaͤlters sind neben dem erforderlichen Kitte Schienen oder

Streifen von gewalztem Blei eingelegt, mittelst der bezeichneten Schrauben befestigt

und sonach außerhalb genau vernietet. Schon seit einem Jahre hat man die Erfahrung

gemacht, daß, wenn der Apparat nicht zu unverhaͤltnißmaͤßiger Arbeit

gebraucht wird, wo er rothwarm werden koͤnnte, das Blei nicht schmilzt. d ist eine Klappe, um in das Innere des Kastens sehen zu

koͤnnen, und die leicht in ein Ventil verwandelt werden kann; p ist eine dreiseitig prismatische Vorrichtung

(Dampfgehaͤus), welche mit drei Vorreibern an den Dekel befestigt und mit o,

einer kleinen Klappe, versehen ist, durch welche noͤthigenfalls die Eßform

bequem von Schlaken u. dergl. ausgeraͤumt werden kann; n ist eine becherfoͤrmige, mit einem Stoͤpsel versehene

Oeffnung, durch welche das Wasser eingefuͤllt wird; bei g kann es abgelassen werden.

Fig. 37

bezeichnet den Apparat von der Seite, wie er an der Feueresse angebracht ist, und

zeigt zugleich seine Tiefe. Gleiche Buchstaben bezeichnen in allen drei Figuren

gleiche Gegenstaͤnde. – Durch diese Einrichtung, noch mehr aber wegen

groͤßerer Dauer haben diese Apparate an Gewicht zugenommen, und sind bloß in

diesem Verhaͤltnisse etwas theurer. In Ruͤksicht fuͤr die

verschiedenen Feuerarbeiter bestehen noch immer fuͤnf verschiedene

Groͤßen oder Nummern, und auch doppelte. Den Verschleiß derselben besorgt das

Handlungshaus Mornhinweg und Brecht in Stuttgart.

Auf das Unzweideutigste ist nachgewiesen, daß der Apparat 1/4 bis 1/3 an Holz-

oder Steinkohlen und 1/3 bis 1/4 an Zeit erspart. Unter den Hindernissen, welche

dessen weiterer Einfuͤhrung bisher entgegenstanden, sind aber besonders

folgende zu nennen: Haͤufig wurde das Blasrohr unter zu spizem Winkel mit dem

Kasten verbunden, oder der Balg war schlecht eingerichtet, oder die Fugen an Rohr

und Kasten waren nicht gehoͤrig verdichtet, oder es wurden von den Besizern

zwekwidrige Anordnungen vorgenommen, durch welche die Wirkung des Apparates

zerstoͤrt oder vernichtet wurde, oder es wurde der Apparat nicht

gehoͤrig gewartet, oder endlich die Groͤße des eingesezten Apparates entsprach nicht

dem Beduͤrfnisse der Arbeit.

Tafeln