| Titel: | Verbesserungen an den Oefen der Locomotiven, welche auch auf andere Oefen anwendbar sind, und woraus sich Henry Booth von Liverpool in der Grafschaft Lancaster, am 4. April 1837 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 67, Jahrgang 1838, Nr. XCI., S. 359 |

| Download: | XML |

XCI.

Verbesserungen an den Oefen der Locomotiven,

welche auch auf andere Oefen anwendbar sind, und woraus sich Henry Booth von

Liverpool in der Grafschaft Lancaster, am 4. April 1837 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Decbr.

1837, S. 343.

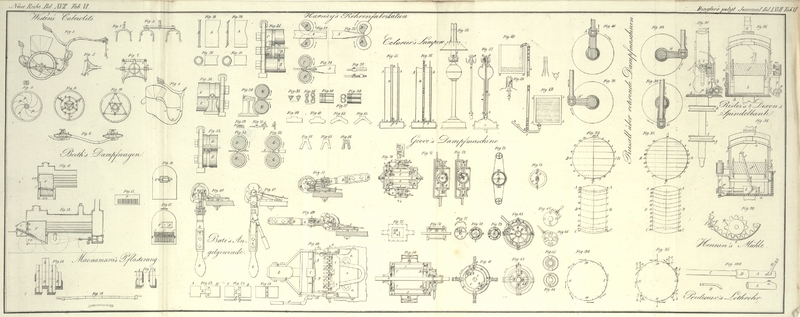

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Booth's verbesserte Locomotiven.

Meine Verbesserungen an den Oefen der Locomotiven bestehen in einer Methode, nach

welcher das Brennmaterial durch eine lange und schmale Oeffnung, welche durch die

ganze Breite des Ofens laͤuft, unter dem Feuerthuͤrchen, anstatt wie

gewoͤhnlich durch dieses in den Ofen eingetragen werden kann. Hiemit verbinde

ich auch eine eigene, dem fraglichen Zweke entsprechende Anordnung der Roststangen

und einen Kohlenkasten oder einen Speisungsapparat. Die der folgenden Beschreibung

beigegebenen Zeichnungen werden die Vorrichtungen allen Sachverstaͤndigen zur

Genuͤge versinnlichen.

Fig. 11 ist

ein Durchschnitt durch die Mitte eines nach der uͤblichen Methode gebauten

Ofens eines Locomotivkessels.

In Fig. 12

dagegen sieht man die zu beschreibenden Verbesserungen in einem

Laͤngendurchschnitt des Ofens, wobei unter der Laͤnge dessen

Ausdehnung in jener Richtung verstanden ist, die der Laͤnge des ganzen

Kessels entspricht. F ist der Ofen, an dessen

Ruͤken F, D das Ofenthuͤrchen bezeichnet,

waͤhrend F, B eine Roststange vorstellt. Die Seiten und Enden des

Ofens sind, ausgenommen an dem Ofenthuͤrchen, welches beilaͤufig einen

Quadratfuß Flaͤchenraum hat, mit dem Wasserraume W umgeben. Der geschlossene vierseitige Kohlenkasten C, der mit dem Ofen eine und dieselbe Breite hat, und

der aus schmiedeisernen Platten zusammengefuͤgt seyn kann, ist mit dem

Ruͤken des Ofens verbunden und hinten mit einem Thuͤrchen versehen.

Den Boden desselben bildet die schief geneigte Eisenplatte P, welche die Speisung des Feuers mit Brennmaterial erleichtert. Der

untere Rand dieser Platte ruht auf demselben Querbalken, der auch die oberen Enden

der Roststangen traͤgt.

Fig. 13 zeigt

diese eiserne Platte P, auf der die Kohlen ruhen, in

einem Grundrisse. Die schmalen Oeffnungen, die man in derselben bemerkt, und die bei

einer gegenseitigen Entfernung von 1 1/2 Zoll gegen einen halben Zoll breit und 6

Zoll lang sind, dienen zur Aufnahme der kurzen Zaͤhne einer Rakel, womit die

Kohlen in beliebiger Quantitaͤt von dem unteren Theile des Kohlenkastens C unter dem aͤußeren Gehaͤuse am

Ruͤken des Feuerraumes 8 in den Ofen gebracht werden koͤnnen.

Aus einem Blike auf Fig. 12 erhellt, daß ein Theil meiner Erfindung darin besteht, daß ich

den unteren Theil des Ruͤkens des Ofens beilaͤufig 6 Zoll unter dem

Ofenthuͤrchen in der ganzen Breite des Feuerraumes abschneide, um das

Brennmaterial auf die angegebene verbesserte Art eintragen zu koͤnnen.

Fig. 14 zeigt

das Aeußere eines gewoͤhnlichen Locomotivwagens vom Ruͤken oder vom

Ende her betrachtet.

Fig. 15 zeigt

einen verbesserten Ofen, jedoch ohne den Kohlenkasten. Man sieht hieraus das

zwischen die Roststangen oder die Kohlenplatte gebrachte Brennmaterial und den Boden

des Wasserraumes oder des aͤußeren Gehaͤuses gegen 6 oder 9 Zoll unter

dem Ofenthuͤrchen. S, S, S ist die Stelle, an der

ein Theil des Ruͤkens des Ofens beseitigt ist, um diese Einrichtung

moͤglich zu machen.

Man bedient sich dieses verbesserten Apparates folgendermaßen. Die Steinkohlen etc.

werden, um das Feuer aufzuzuͤnden, wie gewoͤhnlich durch das

Ofenthuͤrchen eingetragen, zu welchem Behufe das Thuͤrchen des

Kohlenkastens, welches doppelt so groß ist als das Ofenthuͤrchen,

geoͤffnet wird. Ist der Brennstoff in den Ofen gebracht, so muß der

Kohlenkasten auf die in Fig. 12 angedeutete Weise

mit Steinkohlen gefuͤllt, und dann in der ganzen Breite des Ofens bis auf

einige Zoll uͤber den Boden des Wasserraumes oder aͤußeren

Gehaͤuses hinauf bestaͤndig damit gefuͤllt erhalten werden.

Wenn die Kohlen in vollem Brande sind, und wenn die Maschine in Gang ist, so erfolgt

die Speisung des Ofens mit frischem Brennstoffe durch die Erschuͤtterung

des Ofens und des Kohlenkastens, wobei die schraͤge Richtung der Roststangen

und der Kohlenplatte noch mithilft. Will man noch irgend eine beliebige

Quantitaͤt mehr in den Ofen schaffen, so kann dieß geschehen, indem man von

Unten durch die schmalen Oeffnungen, die sich in dem unteren Theile der Kohlenplatte

befinden, die Gabelzaken einer Rakel einfuͤhrt, die entweder mit der Hand

oder durch eine Maschinerie in Bewegung gesezt wird. Die Gabelzaken sollen nur gegen

vier Zoll Laͤnge haben, und nur 3 Zoll uͤber die Kohlenplatte

hinausragen. Auf solche Weise und mit Huͤlfe der oben beschriebenen

Vorrichtungen wird von dem Kohlenkasten C her frische

Kohle in einer duͤnnen Schichte von einigen Zollen unter die bereits

entzuͤndete Kohle im Ofen I eingetragen. Da

hieraus eine vollkommnere Verbrennung der gasartigen und harzigen Bestandtheile der

Steinkohlen erwachst, so folgt aus dieser Einrichtung nicht nur eine Verminderung

des Rauches, sondern auch eine Ersparniß an Brennmaterial. Man braucht auch keine

Separatoren, Scheidewaͤnde oder Deflectoren im Inneren des Ofens, dessen

ganzer Rauminhalt wie an einem gewoͤhnlichen Kesselofen lediglich zur

Aufnahme von Brennmaterial dient. Wenn ich mich endlich hier bloß auf die Anwendung

dieser Verbesserungen an den Oefen der Locomotiven bezogen habe, so ist doch

offenbar, daß man sich ihrer auf aͤhnliche Weise und mit gleichem Erfolge

auch an stationaͤren Kesseloͤfen bedienen kann.

Tafeln