| Titel: | Verbesserungen an den Lampen und besonders an den zum Emportreiben des Oehles dienenden Vorrichtungen, welche auch zum Heben von Wasser und anderen Flüssigkeiten anwendbar sind, und worauf sich Charles William Celarier Esq., von Saint Paul's Chain in der City of London, am 10. März 183? ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 67, Jahrgang 1838, Nr. XCII., S. 362 |

| Download: | XML |

XCII.

Verbesserungen an den Lampen und besonders an den

zum Emportreiben des Oehles dienenden Vorrichtungen, welche auch zum Heben von Wasser

und anderen Fluͤssigkeiten anwendbar sind, und worauf sich Charles William Celarier

Esq., von Saint Paul's Chain in der City of London, am 10. Maͤrz 183? ein Patent

ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Januar

1838, S. 1.

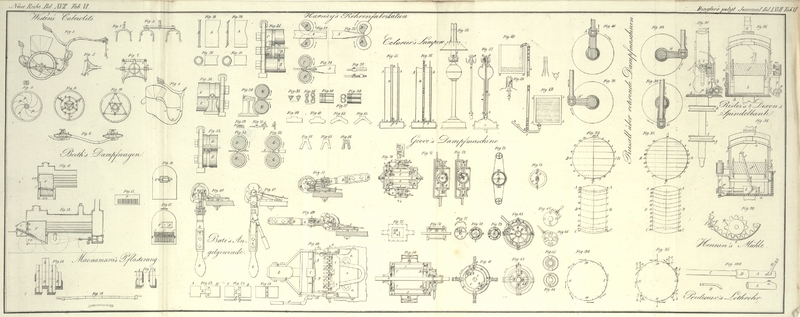

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Celarier's verbesserte Lampen.

Meine Erfindung besteht: 1) in der Benuzung der weiter unten zu beschreibenden

Methode, um das Oehl oder die sonstigen zur Speisung von Lampen bestimmten

Fluͤssigkeiten an die Brenner emporsteigen zu machen; und 2) in der Anwendung

derselben zum Heben von Wasser oder anderen Fluͤssigkeiten, um sich ihrer zu

verschiedenen Zweken bedienen zu koͤnnen.

Ich schreite um dieselbe zu erlaͤutern zuerst zur Beschreibung von Fig. 55 und 56, in denen

ein und dasselbe Gefaͤß, an dem meine Vorrichtung angebracht ist, in zwei

verschiedenen Ansichten dargestellt ist. Der Cylinder A

steht auf dem oberen Theile des Cylinders C, der von

ersterem durch die Platte D auf solche Weise geschieden

ist, daß eine in den Cylinder A gebrachte

Fluͤssigkeit nicht in den Cylinder C

uͤbergehen kann, ausgenommen man macht eine Oeffnung durch die Platte D, und daß umgekehrt auch aus dem Cylinder C keine Fluͤssigkeit in den Cylinder A gelangen kann. In dem Cylinder A ist eine kleine Roͤhre B angebracht,

die sich, wie die Zeichnung andeutet, unten in eine weitere oder

glokenfoͤrmige Muͤndung endigt. Wird Fluͤssigkeit in den

Cylinder A gegossen, so steigt sie in der Roͤhre

B empor, bis sie in dieser dieselbe Hoͤhe

erreicht hat, wie in dem Cylinder A. Dieser Stand der

Dinge erhaͤlt sich auch so lange, als die Theile in der aus Fig. 55 ersichtlichen

Stellung verbleiben. Gesezt hingegen der Cylinder C sey

mit atmosphaͤrischer Luft gefuͤllt, und das Ventil oder der Pfropf A wuͤrde geoͤffnet, so wuͤrde ein

Theil der in A befindlichen Fluͤssigkeit

bestaͤndig bei F durchtropfen, waͤhrend

eine Quantitaͤt der in C enthaltenen Luft durch

F emporsteigen, in die Roͤhre B eindringen, und die Fluͤssigkeit, auf die sie

trifft, mit sich fuͤhren wuͤrde, so daß die Roͤhre B, anstatt dieselbe Fluͤssigkeit wie die in dem

Cylinder A befindliche bis zu demselben Niveau empor zu

enthalten, in Kuͤrze abwechselnd mit Fluͤssigkeit aus dem Cylinder A und mit Luft gefuͤllt seyn wuͤrde, wie

dieß aus Fig.

56 erhellt, wo a die Fluͤssigkeit und

b die atmosphaͤrische Luft andeutet. Da

demgemaͤß die Saͤule der in B enthaltenen

Fluͤssigkeit leichter waͤre, als die in dem Cylinder A befindliche, so wuͤrde sie bedeutend

uͤber das Niveau der lezteren steigen, und aus der Roͤhre B uͤberfließen.

Nachdem ich somit das Princip, nach welchem ich eine schwerere Fluͤssigkeit

durch eine leichtere emporsteigen machen will, erlaͤutert, will ich sogleich

dessen Anwendung an Oehllampen zeigen. Fig. 57 gibt einen

Durchschnitt einer Tafellampe, die meiner Erfindung gemaͤß gebaut ist. Da

dieselben Theile mit den in Fig. 55 und 56

gewaͤhlten Buchstaben bezeichnet sind, so habe ich nur zu bemerken, daß der

Brenner G aus dem oberen Ende der Roͤhre B gebildet oder darauf befestigt ist. Das Oehl gelangt,

nachdem es durch die Roͤhre B emporgestiegen,

durch den Canal H an den Brenner und versieht daselbst

den kurzen Docht I, der wie die Zeichnung versinnlicht, in den Brenner gebracht ist.

Der glaͤserne Rauchfang J wird wie

gewoͤhnlich aufgesezt, und ist aus der in Fig. 58 gegebenen Ansicht

der Lampe zu ersehen. Fig. 59 zeigt, daß sich

das untere Ende der Roͤhre B in der Roͤhre

K, welche von der Scheidewand D gebildet wird, schieben kann. Man braucht daher, wenn man den Zufluß des Oehles zum Brenner

unterbrechen will, nur das Ende der Roͤhre B in

der Roͤhre K aufwaͤrts zu schieben, um

dadurch die Communication zwischen dem Cylinder A und

dem Gefaͤße C aufzuheben, so daß durch das

Eintropfen von Oehl in das Gefaͤß C nicht

laͤnger mehr Luft aus der Stelle getrieben wird. Derselbe Zwek laͤßt

sich uͤbrigens aber auch erreichen, indem man dem Ende der Roͤhre B die Gestalt des Zapfens eines Hahnes gibt, wie dieß

z.B. in Fig.

57 angedeutet ist.

Wenn man die Lampe, nachdem sie einige Zeit gedient hat, zu neuem Gebrauche

Herrichten will, so entfernt man den Zapfen oder die Schraube L aus dem Fußgestelle der Lampe, und laͤßt das darin angesammelte

Oehl ausfließen. Ist dieß geschehen und hat sich das Gestell C mit Luft gefuͤllt, so bringt man den Schraubenzapfen wieder an

Ort und Stelle, fuͤllt den Cylinder A mit Oehl,

sezt einen frischen Docht in den Brenner F, und

eroͤffnet die Communication zwischen dem Cylinder A und dem Gefaͤße C, damit das Oehl

abermals in der Roͤhre B emporsteige.

Ich will nunmehr zeigen, auf welche Weise meine Erfindung zum Behufe des Hebens von

Wasser und anderen Fluͤssigkeiten in Anwendung gebracht werden kann. Man

sieht einen hiezu bestimmten Apparat in Fig. 60, wo zur

Bezeichnung analoger Theile die fruͤher gewaͤhlten Buchstaben

beibehalten sind. A ist naͤmlich ein

Wasserbehaͤlter, von dem die Roͤhre C

ausgeht, welche an ein mit atmosphaͤrischer Luft gefuͤlltes

Gefaͤß fuͤhrt. Die mit dem Behaͤlter A verbundene Steigroͤhre B hat auch

eine Oeffnung in das Gefaͤß C, damit die

atmosphaͤrische Luft aus diesem in sie uͤbergehen kann. In der

gewuͤnschten Hoͤhe uͤber dem Behaͤlter A, d.h. auf jener Hoͤhe, auf welche das Wasser

oder die sonstige Fluͤssigkeit emporgeschafft werden soll, befindet sich der

Behaͤlter M. So wie die Fluͤssigkeit in

das Gefaͤß C herabtropft, wird die Luft aus

diesem auf die bei Fig. 56 beschriebene Methode in der Roͤhre B emporsteigen, und dabei das Wasser mit sich reißen, so daß dieses von

dem niedrigeren Niveau, auf dem es in A steht, auf das

hoͤhere Niveau in M emporgeschafft wird. Ich habe

mich in der obigen Beschreibung auf die Fuͤllung des Gefaͤßes C mit atmosphaͤrischer Luft beschraͤnkt,

da dieß die leichteste Fluͤssigkeit ist, welche man fuͤr wohlfeiles

Geld haben kann; es erhellt jedoch offenbar, daß man sich auch anderer

Fluͤssigkeiten bedienen kann. Auch muß erinnert werden, daß sich an dem zum

Heben von Wasser bestimmten Apparate, anstatt des in Fig. 55 und 56

ersichtlichen Gefaͤßes C auch ein solcher Apparat

anwenden laͤßt, wie man ihn in Fig. 60 sieht. Hier

fuͤhrt naͤmlich die Rohre Q an eine Drukpumpe

oder an eine andere derlei Vorrichtung, wodurch Luft eingetrieben wird, damit diese

Luft bei F auf das zu hebende Wasser treffe, und

dasselbe in Kugeln und mit der Luft vermengt durch die Roͤhre B emporfuͤhre.

Ich nahm keinen der einzelnen Theile der hier beschriebenen Vorrichtungen als meine

Erfindung in Anspruch, sondern lediglich die Anwendung des Principes auf die

Speisung der Lampenbrenner mit Oehl, und auf das Heben von Wasser und anderen

Fluͤssigkeiten.

Tafeln