| Titel: | Risler's und Dixon's Spindelbank, méchoir (Dochtmaschine genannt); den 15. Febr. 1827 in Frankreich auf 10 Jahre patentirt. |

| Fundstelle: | Band 67, Jahrgang 1838, Nr. XCVI., S. 373 |

| Download: | XML |

XCVI.

Risler's und Dixon's Spindelbank, méchoir (Dochtmaschine genannt); den 15. Febr. 1827

in Frankreich auf 10 Jahre patentirt.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Risler's und Dixon's Spindelbank.

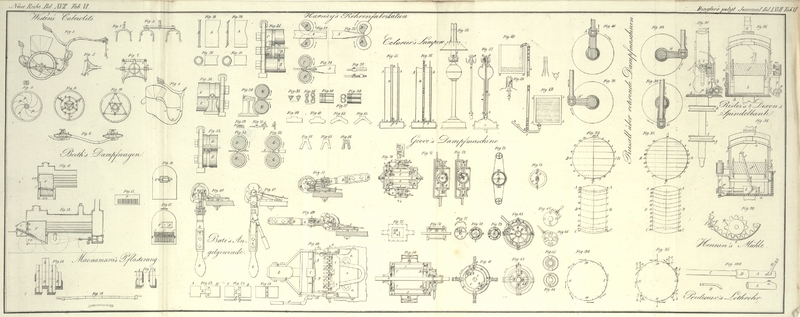

Fig. 96, 97 und 98 stellen den

Haupttheil dieser Spindelbank, naͤmlich die Spindeln, nach drei Ansichten

dar, bei welchen die Fig. 97 und 98 oben

abgebrochen, die Fig. 96 und 98 dagegen unten

abgebrochen gezeichnet sind. Bei Fig. 97 ist das Rad h etwas kuͤrzer gezeichnet, als es eigentlich

nach Fig. 96

seyn sollte. Alle drei Figuren sind aber im vierten Theile der natuͤrlichen

Groͤße.

a, a ist ein starkes Blechgestelle, in welchem sich die

eisernen Achsen der Walze h befinden, welche aus Holz

mit Leder uͤberzogen gefertigt ist. c ein

gußeisernes Stuͤk, welches uͤber den am Gestelle a befestigten Stab d gepreßt

ist und an seinen beiden unteren Enden die Platten (galets) e traͤgt, welche auf der Achse

der Spule f ruhen, um dieser Spule den noͤthigen

Grad von Pressung zu geben. Der Stab d ist abgedreht, um

durch das Stuͤk c hindurchgestekt zu werden, und

ist in seiner Achse mit einer durchgebohrten Oeffnung versehen, durch welche der

Docht gefuͤhrt wird. Oben ist an d eine Bahn

gedreht, mittelst welcher die Spindel oben zwischen Pfadeisen gehen kann,

waͤhrend sie unten in einer Pfanne laͤuft. g ein gezahntes Winkelrad, welches an einem der Zapfen der Walze b sich befindet und in ein horizontales Winkelrad h greift, das sich um die Spindel i dreht. Die Spindel ist uͤbrigens am Gestelle a, a befestigt, erhaͤlt ihre drehende Bewegung

auf die gewoͤhnliche Art und mit einer Geschwindigkeit, die im

Verhaͤltnisse des verlangten Drahtes steht.

k ist eine gußeiserne Rolle, welche an der hohlen Achse

des horizontalen Winkelrades h sizt und durch eine Welle

in Bewegung gesezt wird, welche durchaus getrennt ist von der Welle, durch welche

die Rolle l an der Spindel i

Umdrehung erhaͤlt. An der Achse der Spule f

befindet sich eine Schneke n, welche in das kupferne

Getriebe m eingreift; lezteres befindet sich an der

aufrecht stehenden Welle g, die unten von einer Pfanne

getragen wird und oben zwischen Pfadeisen geht, und zugleich unten mit der Schneke

p versehen ist, welche das Getriebe o in langsame Umdrehung versezt, die sich dem an

gleicher horizontalen Achse befindlichen Cylinder t

mittheilt. Der Cylinder t ist an seinem Umfange mit

einer in Fig.

98 zu sehenden

Spur versehen, in welcher das unten umgebogene Ende des Fadenfuͤhrers s gleitet, welcher in dem Querstabe r, der die beiden Gestellwaͤnde vereinigt, seinen

Drehpunkt hat. Durch die Form der Spur auf t wird dem

Fadenleiter eine langsame hin- und hergehende Bewegung mitgetheilt.

Die Spule f dreht sich in Folge der Reibung zwischen ihr

und der drehenden Walze b; sie nimmt von Anfang bis Ende

den gedrehten Docht mit gleicher Spannung auf; ferner theilt sie selbst dem

Spurcylinder t die drehende Bewegung mit, und es muß

sich daher die Bewegung des lezteren verlangsamen in demselben Verhaͤltnisse,

in welchem der Durchmesser der Spule sich vergroͤßert. Das oben aufgesezte

Gußstuͤk c mit den Reibscheiben e, e soll die Beruͤhrung zwischen der Spule und

unteren Walze erhalten, dadurch der ersteren die Bewegung sichern und zugleich ein

festes Aufwinden des Gespinnstes auf die Spule bewirken.

Wenn die Spule voll ist, hebt der Arbeiter mit einer Hand das Dekstuͤk c auf, hebt dann mit der anderen die Spule aus ihrer

Lage und nimmt sie nebst Achse durch die Oeffnung im Gestelle a weg, schiebt uͤber die ausgezogene Spulenachse eine leere Spule,

und bringt das Ganze in die fruͤhere Lage.

Die beschriebene Einrichtung unterscheidet sich vortheilhaft von

fruͤheren:

1) Durch ihre große Einfachheit, durch Wohlfeilheit im Vergleiche mit den Spindeln

und Vorrichtungen anderer Spindelbaͤnke, denn es braucht bei diesen Spindeln

weder ein Kegel noch eine Scheibe mit Reibungswalze, noch ein Herzstuͤk

u.s.w. angebracht zu werden, um die Bewegung der Spindeln zu reguliren, und ohne

diese complicirten Vorrichtungen wird die Bewegung der ganzen Maschine sicher und

leicht;

2) durch die sichere und leichte Art und Weise, mit welcher der zu gebende Draht

geaͤndert und die Uebereinstimmung zwischen den Speisecylindern und der Walze

b erhalten werden kann;

3) durch die Entfernung aller der Uebelstaͤnde, welche sich gewoͤhnlich

bei den Spindelbaͤnken vorfinden;

4) durch die Entfernung jeder Ursache, durch welche ein Reißen der Faden eintreten

kann, so daß mit den beschriebenen Spindeln, Nr. 60, ohne

uͤberfluͤssigen Draht und Fadenreißen gesponnen worden ist;

5) durch die vollkommene Geraͤuschlosigkeit, mit welcher die Maschine

geht;

6) dadurch, daß sie nicht den mindesten Abgang verursacht; 7) dadurch, daß sie einen

groͤßeren Grad von Geschwindigkeit als aͤndere Spindelbaͤnke

gestatten kann;

8) dadurch, daß der Draht auf seinem Wege von den Speisewalzen nach der Spule unter

keinem spizen Winkel gefuͤhrt wird;

9) dadurch, daß man auf einer Seite der Maschine eine Reihe von Spindeln anbringen

kann, was bei der gewoͤhnlichen Einrichtung der Spindelbaͤnke wegen

des complicirten Mechanismus am Kegel nicht moͤglich ist;

10) durch den Vortheil eine große Menge Gespinnst auf die Spule winden zu

koͤnnen, was fuͤr laͤngere Dauer der Spulen hoͤchst

vortheilhaft erscheint.

Außerdem erfuͤllt der beschriebene Bau in Bezug auf Quantitaͤt und

Qualitaͤt des Produktes alle Anforderungen. (Aus den Brevets d'invention, Bd. XXX. S. 197 im polytechnischen Centralblatt 1838,

Nr. 6.)

Tafeln