| Titel: | Verbesserter Mechanismus zur Erzeugung der Parallelbewegung der Kolbenstangen an den Lampen, welcher auch auf andere Parallelbewegungen anwendbar ist, und worauf sich Thomas Bradshaw Whitfield, Lampenfabrikant im New Street Square, Grafschaft Middlesex, am 4. März 1837 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 67, Jahrgang 1838, Nr. CIX., S. 414 |

| Download: | XML |

CIX.

Verbesserter Mechanismus zur Erzeugung der

Parallelbewegung der Kolbenstangen an den Lampen, welcher auch auf andere

Parallelbewegungen anwendbar ist, und worauf sich Thomas Bradshaw Whitfield, Lampenfabrikant im

New Street Square, Grafschaft Middlesex, am 4.

Maͤrz 1837 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Februar

1838, S. 65.

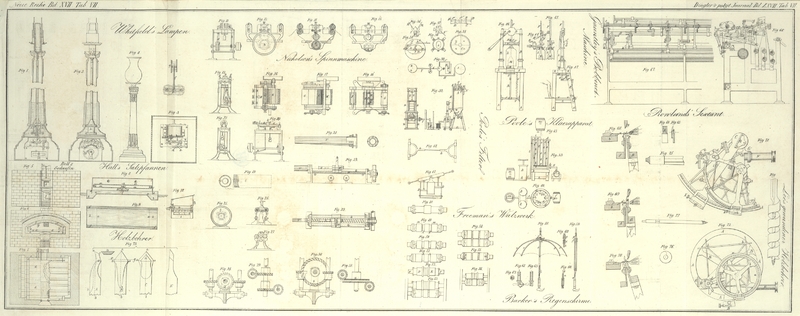

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Whitfield's verbesserte Lampen.

Meine Erfindung besteht: 1) in der Zusammensezung eines Apparates, womit die

Parallelbewegung der Kolbenstangen an den Pumpen der Lampen bewirkt wird. 2) in der

Anwendung eines aͤhnlichen Mechanismus auf die Pumpen im Allgemeinen. 3)

endlich in einem aͤhnlichen Mechanismus, womit von einer rotirenden Bewegung

her eine Stange oder ein anderer derlei Theil einer Maschine eine Parallelbewegung

mitgetheilt erhalten soll.

In Fig. 1 sieht

man einen Durchschnitt einer mit meiner Erfindung ausgestatteten Tafellampe. Fig. 2 ist

gleichfalls ein theilweiser Durchschnitt: jedoch von der Fig. 1 entgegengesezten

Seite. Fig. 3

ist ein Grundriß der Vorrichtung, womit der Kolben der Pumpe in Bewegung gesezt

wird. Fig. 4

endlich zeigt die Lampe im Aufrisse. An saͤmmtlichen Figuren beziehen sich

gleiche Buchstaben auf gleiche Theile.

Die Pumpe der Lampe erhaͤlt ihre Thaͤtigkeit durch eine Feder, die

jener eines Uhrwerkes aͤhnlich ist, und welche, wie die Zeichnung andeutet,

ein Raͤderwerk in Bewegung sezt. Zur Regulirung der Geschwindigkeit des

Raͤderwerkes dienen die Fluͤgel a, a, in

denen nichts Neues gelegen ist. Die beiden, in einander eingreifenden

Zahnraͤder b, b haben gleiche Durchmesser, und

bewegen sich folglich auch mit gleichen Geschwindigkeiten. Sie erhalten ihre

Bewegung von dem Getriebe c, und an ihnen sind in

gleichen Entfernungen von ihren Mittelpunkten die Zapfen d, d angebracht, an

denen sich Reibungsrollen befinden, damit die Bewegung so sanft als moͤglich

werde. Die Zapfen d, d bewegen sich in einer

gefensterten Stange e, so daß also diese Stange, so wie

die Raͤder b, b umlaufen, sich parallel mit sich

bewegt; und da an dieser Stange die Kolbenstange f

befestigt ist, so wird sich leztere, wie aus der Zeichnung deutlich hervorgeht,

stets in gerader Linie und parallel mit dem Pumpencylinder g,

g auf und nieder bewegen muͤssen. Dieser Cylinder selbst ist in

einem Gehaͤuse h, h angebracht, welches sich

innerhalb des Fußes der Lampe befindet. Mit dem oberen Theile dieses

Gehaͤuses steht die zur Speisung des Brenners dienende Roͤhre i in Verbindung, welche auf einige Entfernung In dieses

Gehaͤuse hinabreicht. Es soll auf diese Weise uͤber der in dem

Gehaͤuse befindlichen Fluͤssigkeit ein Raum erzielt werden, und die in

diesem Raume enthaltene Luft soll wie ein gewoͤhnliches Luftgefaͤß zur

Ausgleichung der an den Brenner fließenden Menge Oehl dienen. An dem Gehaͤuse

h, h bemerkt man die beiden Eintrittsventile j, j und die beiden Austrittsventile k, k. Erstere oͤffnen sich in den Fuß der Lampe,

in den das Oehl bei der oben befindlichen Oeffnung eingetragen wird; die

Austrittswege der lezteren hingegen oͤffnen sich in die obere Kammer des

Gehaͤuses h und folglich in die Roͤhre i, wie dieß die Zeichnung deutlich anzeigt. Das

Gehaͤuse h ist durch eine Scheidewand in zwei

Kammern abgetheilt, damit die Ventile richtig arbeiten. Im Falle die Pumpe mehr Oehl

emportreibt, als verbrannt wird (was in einem geringen Grade der Fall seyn soll), so

fließt der Ueberschuß durch die Oeffnungen l, welche

sich da befinden, wo die Lampe mit frischem Oehle oder einem anderen Brennmaterials

gespeist wird, in den Fuß zuruͤk.

Ich nehme die hier beschriebenen Theile nicht einzeln fuͤr sich, und auch nur

in der angegebenen Verbindung als meine Erfindung in Anspruch, beschraͤnke

mich aber keineswegs auf den Bau der Lampe, noch auch auf eine Methode deren Pumpe

in Bewegung zu sezen, da diese mannigfach abgeaͤndert werden kann. So erhellt

aus der gegebenen Beschreibung mit Beihuͤlfe der Zeichnung, daß der

Pumpenstiefel g und das Gehaͤuse h, anstatt in dem Fuße einer Lampe untergebracht zu

seyn, auch mit einem Brunnen oder irgend einem anderen Wasserbehaͤlter in

Verbindung gebracht werden kann, und daß sich an diesem meine Erfindungen,

naͤmlich die Theile b, b, d, d und e befinden koͤnnen, um eine Parallelbewegung der

Kolbenstange innerhalb des Cylinders zu erzielen. Eine solcher Maßen mit meiner

Vorrichtung ausgestattete Pumpe laͤßt sich mannigfach benuzen, und anstatt

dieselbe durch ein Raͤderwerk in Bewegung zu sezen, kann das Getrieb c mit einer Kurbel umgetrieben werden; oder man kann die Kurbel direct

an eine der Achsen der Raͤder b, steken, oder man

kann die Bewegung mittelst eines Treibriemens oder auf irgend andere Weise erzielen.

Was die Anwendung meiner Vorrichtung auf Maschinen betrifft, so habe ich nur zu

bemerken, daß in Faͤllen, wo eine Stange wie e

entweder fuͤr sich allein oder mit Theilen, die einer Kolbenstange

aͤhnlich sind, in paralleler Richtung bewegt werden soll, mein Mechanismus

sachdienlich erscheint, und auch je nach Umstaͤnden angebracht werden

kann.

Tafeln