| Titel: | Verbesserungen in der Zubereitung gegohrener Flüssigkeiten, worauf sich Moses Poole, am Patent-Office, Lincoln's Inn in der Grafschaft Middlesex, am 21. März 1837 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 67, Jahrgang 1838, Nr. CXIII., S. 425 |

| Download: | XML |

CXIII.

Verbesserungen in der Zubereitung gegohrener

Fluͤssigkeiten, worauf sich Moses Poole, am Patent-Office, Lincoln's Inn in der Grafschaft

Middlesex, am 21. Maͤrz 1837 ein Patent

ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Februar

1838, S. 82.

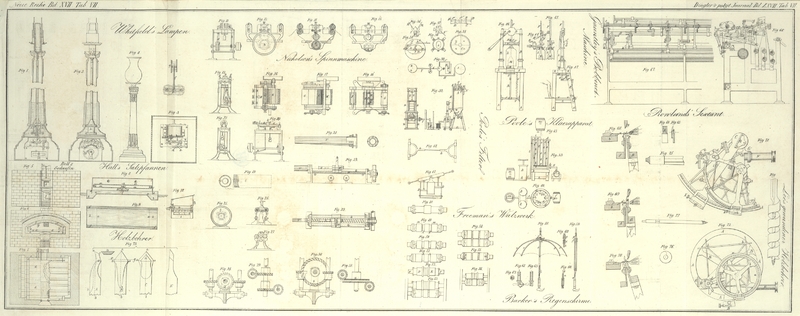

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Poole's Klaͤrmethode fuͤr gegohrene

Fluͤssigkeiten.

Meine Verbesserungen betreffen: 1) eine verbesserte Methode gegohrne

Fluͤssigkeiten zu klaͤren; und bestehen 2) darin, daß ich diesen

Fluͤssigkeiten unmittelbar nach ihrem Verfuͤllen in Flaschen ein so

helles und klares Aussehen gebe, als sie haben, wenn sie laͤnger in

Faͤssern oder dergleichen gelegen, dann abgezogen, und hierauf abermals

laͤnger aufbewahrt wurden. Die Fluͤssigkeiten werden auf diese Weise

unmittelbar nach geschehener Verfuͤllung zum Verschleiße geeignet.

Ich schreite zuerst zur Beschreibung meiner Klaͤrmethode, die ich mit einem

Apparate bewerkstellige, den man in Fig. 40 im Grundrisse und

in Fig. 33 in

einer seitlichen Ansicht sieht. Das Gefaͤß a hat

einen Dekel d, womit ein Filtrum, welches ich

spaͤter beschreiben werde, in Verbindung steht. m' ist ein Behaͤlter, der zur Speisung des Filtrums dient, und den ich,

wie Fig. 43

zeigt, in gehoͤriger Hoͤhe anbringe, wenn die Umstaͤnde dieß

gestatten. Waͤre nicht hinreichender Raum hiefuͤr vorhanden, so

bewirke ich die Speisung des Filters mittelst der Drukpumpe k von dem Behaͤlter m aus. Das Filter

b besteht aus einem Sake aus Filz oder aus einem

haarenen Zeuge oder aus irgend einem anderen, zum Filtriren geeigneten Stoffe, und

ist in einen Drahtsak von gleicher Groͤße eingepaßt, damit es dem von Oben

auf dasselbe wirkenden Druke besser widerstehen kann. Der Filtrirsak wird mit

metallenen Staͤben an Ort und Stelle erhalten, und ist sammt seinem

Drahtuͤberzuge so in den Dekel d, d eingepaßt,

daß die Fluͤssigkeit nur durch das Filtrum entweichen kann. In der Mitte des

Dekels befindet sich ein Loch, und dieses dient zur Aufnahme einer Roͤhre,

durch welche die Fluͤssigkeit entweder von dem Behaͤlter m' her durch die Roͤhre n', oder von dem Behaͤlter m her durch

die Roͤhre l in das Filtrum gelangt. Das Filtrum

fuͤllt das Gefaͤß nicht ganz aus, sondern es ist sowohl an dessen

Seiten, als auch am Boden ein Raum gelassen, in welchem sich die Fluͤssigkeit

ansammelt, bevor sie durch die Roͤhre g in das zu

deren Aufnahme bestimmte Gefaͤß f gelangt. Die

Roͤhre g ist mit einem Hahne versehen. Das

Gefaͤß f ruht auf der Unterlage i; das Gefaͤß a

hingegen auf der Unterlage b', b'. Wenn die Operation beginnt, so wird der Dekel d, d und das Filtrum b, b so hergerichtet, daß

durchaus keine atmosphaͤrische Luft darin enthalten ist. Die

Fluͤssigkeit gelangt, waͤhrend sie noch gaͤhrt, entweder von

dem Behaͤlter m' oder von dem Behaͤlter

m her in das Filtrum.

Zur Bewerkstelligung des zweiten Theiles meiner Erfindung dient der in Fig. 32

abgebildete Apparat. Das die Fluͤssigkeit enthaltene Gefaͤß A, welches ich den Napf (amphora) nenne, ruht auf dem Gestelle B, und

enthaͤlt den Kolben C. Es hat einen Dekel D, von dem die Spindel E und

auch die Arme F auslaufen. G

ist eine Schraube und eine Schraubenmutter. Durch die Roͤhre H wird atmosphaͤrische Luft auf den Kolben C getrieben. Der Hebel I des

Sicherheitsventiles L ist mit dem Gewichte K ausgestattet. Der Barometer N deutet den Druk der atmosphaͤrischen Luft, welche zwischen dem

Kolben C und dem Dekel D

enthalten ist, an. O ist der untere Hahn;

waͤhrend P jenen Hahn bezeichnet, bei dem die

Fluͤssigkeit in Flaschen verfuͤllt wird. Q

sind die Saͤulen der Maschine, welche das Verkorken bewerkstelligt, und

welche auf dem Gestelle R ruht. Durch die Roͤhre

S wird Luft in die Flaschen getrieben. T ist der Hahn der zum Verkorken dienenden Maschine. Der

Luftbehaͤlter U wird von der Drukpumpe V aus mit Luft gespeist, wobei der Barometer X den Druk der Luft andeutet. Y ist die Welle der Dampfmaschine Z.

In Fig. 34

sieht man bei A' die Muͤndung des Gefaͤßes

oder Napfes, und bei B dessen Gestell.

In Fig. 35 ist

C der Kolben. B' sind

Bolzen; S' ist ein Ventil und D' ein lederner Ring.

In Fig. 36 ist

E' der Kopf des Bolzens; F' ein Loch im Bolzen, durch welches die Fluͤssigkeiten entweichen;

I' ein zulaufender Schraubenring; M' der untere Theil des Napfes.

In Fig. 37 ist

G' der seitliche Hahn des Bolzens; H' ein Loch, durch welches die Fluͤssigkeit entweicht; L' ein lederner Ring; N' ein

Theil des Napfes.

In Fig. 38 ist

D die Muͤndung des Napfes A: F sind die Arme des Dekels; H ist eine Roͤhre fuͤr den Durchgang der

atmosphaͤrischen Luft; N ein Barometer; L das Ventil und I der

Hebel.

In Fig. 39

endlich ist Z die Dampfmaschine mit deren Welle Y: V, V die Pumpe; U der

Behaͤlter fuͤr die comprimirte Luft, die durch die Roͤhre S in die Flasche getrieben wird, waͤhrend sie

durch die Roͤhre H in den Napf gelangt, um auf

den daselbst befindlichen Kolben einen Druk auszuuͤben. R ist der untere Theil der zum Verkorken dienenden

Maschine Q. W ist die Stelle, auf die der Arbeiter die

Flasche in die Maschine bringt. Waͤhrend der Fuͤllung wird eine

Schuzwehr vor die Flasche gesezt, damit durch das allenfallsige Zerplazen einer

Flasche keine Beschaͤdigungen hervorgebracht werden koͤnnen.

Man bedient sich des zweiten Theiles meines Apparates auf folgende Weise. Die

gegohrene Fluͤssigkeit befindet sich, wenn sie durch den beschriebenen

Klaͤrapparat gegangen ist, zwar in einem zum Verfuͤllen geeigneten

Zustande; allein um ihr ein besseres, schaͤumendes Ansehen zu geben, bringe

ich den zweiten Apparat in Anwendung. Ich gebe sie zu diesem Behufe in das

Gefaͤß oder in den Napf A, A, der vom Dekel D bis zum Hahne P

cylindrisch ist; von hier aber nach Unten zu unter einem Winkel von

beilaͤufig 30° kegelfoͤrmig zulaͤuft. Die

Fluͤssigkeit muß, um den gewuͤnschten Zwek zu erreichen, so viel

gaͤhrungsfaͤhigen Bestandtheil enthalten, daß sich reichliches

kohlensaures Gas aus ihr entwikeln kann. Dieses Gas muß in der Fluͤssigkeit

zuruͤkgehalten werden, und deßhalb muß auch das Gefaͤß der

Expansivkraft desselben widerstehen. Es ist zu diesem Zweke mit einem Dekel D verschlossen, den man in Fig. 38 im Grundrisse

sieht, der mittelst der Arme F an Ort und Stelle

erhalten wird, und der mittelst der Schraube G so dicht,

als man es fuͤr geeignet haͤlt, an den oberen Theil des Cylinders

angedruͤkt wird. In dem oberen Theile des Dekels befinden sich zwei

Oeffnungen, die in Fig. 38 mit L und K bezeichnet sind. Ersteres dient zur Aufnahme des Sicherheitsventiles,

welches das uͤberschuͤssige kohlensaure Gas entweichen laͤßt;

lezteres dient zur Aufnahme der Roͤhre H, deren

Zwek sogleich naͤher angegeben werden soll. Die Muͤndung P ist so geformt, daß sie genau an den Hahn T der Verkorkungsmaschine Q

paßt. Innerhalb des Napfes oder Gefaͤßes befindet sich ein Kolben oder eine

Platte, die mit ihr beinahe einen und denselben Durchmesser hat, und die sich in dem

cylinderfoͤrmigen Theile A des Napfes nach Art

eines Kolbens einer Dampfmaschine auf und nieder bewegt. Man sieht diese Platte, in deren Mitte sich

eine Oeffnung befindet, die mit einem Ventile von maͤßiger Schwere

verschlossen ist, in der Zeichnung in ihrer oberen, durch Punkte angedeutet hingegen

in der unteren Stellung.

Wenn der Napf leer ist, so wird er auf folgende Weise gefuͤllt. Man

oͤffnet, wenn der Dekel D, D gehoͤrig

adjustirt ist, das Sicherheitsventil L, damit die Luft

entweichen kann; jene, die sich unter dem Kolben oder unter der Platte befindet,

entweicht durch die Oeffnung S, die, wie gesagt, mit

einem maͤßigen Gewichte beschwert ist. Wenn dieß geschehen ist, so bringt man

an die Stelle des Hahnes T eine Roͤhre T', durch welche die zu behandelnde Fluͤssigkeit

in den Napf geleitet wird. Hiedurch wird die Platte ungeachtet ihrer Reibung an den

Seitenwaͤnden aus der unteren Stellung bis an den Dekel D emporgetrieben.

Mit der in dem Napfe enthaltenen Fluͤssigkeit geht hiebei Folgendes vor. Sie

entwikelt, da sie, wie gesagt, eine Quantitaͤt

gaͤhrungsfaͤhigen Stoffes enthalten muß, kohlensaures Gas und Hefen.

Da das Gefaͤß das Gas nicht entweichen laͤßt, und da dasselbe also in

der Fluͤssigkeit zuruͤkbleibt, so fallen die Hefen in dem Maaße, als

sie erzeugt werden, und in Folge des Drukes, den die Expansivkraft des kohlensauren

Gases in der Fluͤssigkeit ausuͤbt, auf den Boden des Napfes nieder.

Das kohlensaure Gas wuͤrde bei der Trennung der Hefen von der klaren

Fluͤssigkeit das Ganze aufruͤhren: dieß zu verhuͤten ist die

Aufgabe der Kolbenplatte. Sie leistet dieß, indem man einen Druk auf sie wirken

laͤßt, der dem Druke des kohlensauren Gases gleichkommt. Ich lasse zu diesem

Zweke eine auf 6 1/2 Atmosphaͤren comprimirte Luft auf die Platte wirken, und

diese liefert mir die mit Z, Z, Z bezeichnete

Dampfmaschine. Ich beschraͤnke mich uͤbrigens nicht auf die Anwendung

dieser lezteren allein; da die Luft auch auf andere Weise in erforderlichem Grade

comprimirt und durch die Roͤhre H, H in den Napf

getrieben werden kann. Das Sicherheitsventil, dessen Belastung den auf die

Fluͤssigkeit wirkenden Druk andeutet, dient zur Regulirung des Luftzutrittes

zu dem Napfe.

Die Hefen sezen sich demnach unter dem Hahne P auf dem

Boden des Napfes ab, waͤhrend die Fluͤssigkeit mit kohlensaurem Gase

gesaͤttigt wird. Ich habe also nur noch zu zeigen, wie die

Fluͤssigkeit ohne Verlust an Gas in Flaschen verfuͤllt wird. Ich habe

schon oben bemerkt, daß die Oeffnung P so geformt ist,

daß der Hahn genau in sie einpaßt. Diese Oeffnung nun wird, wie Fig. 37 zeigt, auf

folgende Weise geoͤffnet und geschlossen. Der Theil G' ist seiner Laͤnge nach bis auf sine gewisse Entfernung von dem

Kopfe hohl, und mit

Loͤchern L versehen, die in der aus Fig. 37

ersichtlichen Stellung durch den Ring L', L' verschlossen sind. Der vierelige Theil H', G' laͤßt sich

mittelst eines gewoͤhnlichen Schluͤssels umdrehen, wodurch bewirkt

wird, daß die aus den beiden Loͤchern L', L' entweichende Fluͤssigkeit durch die

Roͤhre T' in den Napf zuruͤkkehrt und

unter rechten Winkeln in denselben eintritt. Zum Behufe dieser Operation wird der

Hahn geoͤffnet. Wenn die Fluͤssigkeit verfuͤllt werden soll, so

stekt man den Hahn T' an den Hahn P, und treibt lezteren auf einige Entfernung in die Fluͤssigkeit

ein, wo dann die Operation folgender Maßen von Statten geht. Man nimmt, wie Fig. 44, 45, 46 und 47 zeigen,

eine Flasche M und sezt sie unter den Hahn, dessen

Muͤndung kegelfoͤrmig gestaltet und mit Leder oder einem anderen

entsprechenden Materiale so ausgefuͤttert ist, daß, wenn man den Hals der

Flasche in dessen inneren Theil stekt, alle Communication mit der

atmosphaͤrischen Luft aufgehoben ist. Ist dieß geschehen, so druͤkt

der Arbeiter mit seinem Fuße den Tretschaͤmel T

herab. Die Folge hievon ist, daß die Verbindungsstange R

herabgezogen wird, und daß der Hebel P, P in

Thaͤtigkeit kommt. Hiedurch wird bewirkt, daß die Verbindungsstange O, welche an dem Bloke, auf den die Flasche gesezt

worden, fixirt ist, emporgetrieben wird. Der auf den Tretschaͤmel

ausgeuͤbte Druk wirkt auf die Feder U, U, und

veranlaßt hiedurch, daß der Blok gegen den Boden der Flasche und deren Hals also

gegen die kegelfoͤrmige Muͤndung des Hahnes angedruͤkt wird.

Ist dieß geschehen, so fuͤhre ich einen Pfropf in den Hals G ein, der senkrecht uͤber dem Halse der Flasche

in dem Hahne gebildet ist, und senke dann mittelst des Griffes E den Kolben I herab, damit

er den Pfropf in den oberen Theil des Hahnes eintreibt, ohne daß

atmosphaͤrische Luft zutreten kann. Wenn auch dieß geschehen ist, wobei

sorgfaͤltig darauf zu achten, daß der Pfropf nicht uͤber die Oeffnung

K herab gelangt, so fuͤlle ich die Flasche

durch den Hahn G von dem Napfe aus, und nach

vollbrachter Fuͤllung schließe ich den Hahn, und treibe den Kolben I mittelst des Griffes E

herab, damit der Kork aus dem Halse des Hahnes in den Hals der Flasche

eingedruͤkt wird.

In Fig. 44,

45, 46 und 47 ist A das Gestell; B die

Saͤule; C der Traͤger des Hahnes G: D das Querhaupt des Gestelles, an dem der Griff E angebracht ist; L die

Schuzvorrichtung bei allenfallsigem Zerplazen der Flasche; T der Tretschaͤmel; F die an dem Kolben

I angebrachte Zahnstange; V die Muͤndung des Hahnes; G der Hahn;

N' die Roͤhre, durch welche die

Fluͤssigkeit in die Flasche geleitet wird; Q die

Communication mit dem Sicherheitsventile R', dessen Arm

mit S bezeichnet ist, und an welchem man das Gewicht T' angehaͤngt sieht; H der

Griff des Hahnes G: M die Flasche, die auf dem Bloke b ruht, dessen Boden mit N

bezeichnet ist; Y der Traͤger des Hahnes; O die von dem Hebel P an den

Blok b fuͤhrende Verbindungsstange; d der Traͤger des Hebels P: R die Verbindungsstange von lezterem an den Tretschaͤmel R: g der Zapfen, um den sich der Tretschaͤmel

dreht; U die Feder, und V

der innere Theil der Muͤndung des Hahnes.

Ich nehme keinen der einzelnen Theile fuͤr sich allein in Anspruch, binde mich

aber auch an keine bestimmte Verbindung derselben, wofern die in obiger Beschreibung

aus einander gesezten Principien aufrecht erhalten werden.

Tafeln