| Titel: | Beschreibung einer Runkelrübenzuker-Fabrik in London. |

| Fundstelle: | Band 70, Jahrgang 1838, Nr. XXVIII., S. 113 |

| Download: | XML |

XXVIII.

Beschreibung einer

Runkelruͤbenzuker-Fabrik in London.

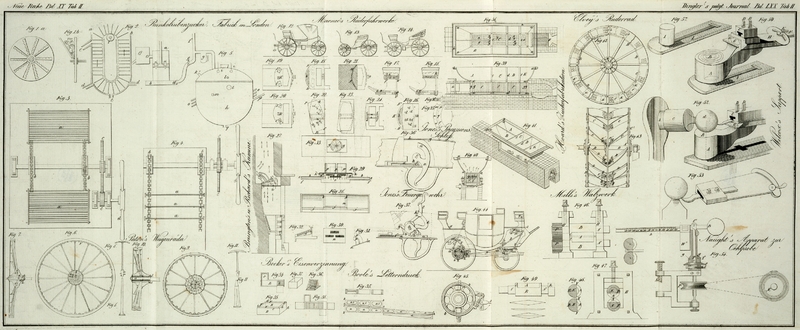

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Beschreibung einer Runkelruͤbenzuker-Fabrik in

London.

Durch Hrn. Commercienrath Jobst in Stuttgart, der im vorigen Jahre auf seinen Reisen nach

Holland, England und Frankreich sich werthvolle Notizen uͤber die

Zukerfabrication im Allgemeinen sammelte, der auch der Verfasser des vor Kurzem

anonym erschienenen Schriftchens ist: Ueber die wuͤrtembergische Zukerfabrication aus

Runkelruͤben etc. Stuttgart, bei Paul Neff, 1838

– werden wir in den Stand gesezt, unsern Lesern eine kurze Beschreibung und

Abbildung einer Runkelruͤbenzuker-Fabrik in London zu geben, welche sich durch die Vollkommenheit ihrer Einrichtungen

auszuzeichnen scheint. Sie fuͤhrt den Namen United

Kingdom Beetrood Sugar Association in Thames

Bank und ist auf das Princip der Maceration gegruͤndet; sie steht

aber seit Jahr und Tag in Folge von Zwistigkeiten unter den Directoren still und

soll verkauft werden, weil das Parlament die Fabrication des Ruͤbenzukers mit

demselben Zoll belegt hat, den der Rohrzuker aus den Colonien in England bezahlen

muß.

Die Apparate, deren man sich hier bedient, um den Zukerstoff so schnell als

moͤglich aus den Ruͤben zu ziehen und den Saft schnell zu

klaͤren und zu entfaͤrben, sind folgende: 1) drei Schneidmaschinen, 2)

zwei Macerators, 3) sechs kupferne Kaͤsten mit Dampfroͤhren zum

Klaͤren und Aufkochen des Saftes, 4) zwei kupferne Kaͤsten zum

Entfaͤrben mit Kohle, 5) eine Vacuumpfanne mit der Luftpumpe, 6) ein

Filtrirapparat mit Saͤken und 7) eine Dampfmaschine mit 16 Pferdekraft,

welche alle 24 Stunden 24–30 Centner Steinkohlen braucht. Die leztere muß die

Luftpumpe treiben, Wasser zum Condensiren des Dampfes von der Vacuumpfanne, sowie

Wasser in den Dampfkessel selbst pumpen, die Schneidmaschine treiben und aus dem

Kessel den gehoͤrigen Dampf in die verschiedenen Gefaͤße treiben.

Fig. 1a stellt die Scheibe der Schneidmaschine von vorne gesehen, Fig. 1b von der Seite gesehen mit dem Korb, in den die Ruͤben

hineingeworfen werden, dar. Dieselbe wird durch die Dampfmaschine 150 Mal in einer

Minute herumgetrieben. Sie hat den Zwek, die Ruͤben so schnell und so

duͤnn als moͤglich zu schneiden, und es sind daher, wie Fig. 1a zeigt, auf einer runden Scheibe

gewoͤhnlich 10 solcher aus gezakten Messer so nahe

an die Scheibe angeschraubt, daß die Schnitten nur 1 Linie dik geschnitten werden,

damit sie desto leichter und schneller macerirt werden koͤnnen. In den Korb,

nahe an die Scheibe angebracht, bringt ein Arbeiter fortwaͤhrend die Ruͤben hinein und

druͤkt sie mit einem Holz immer vor die Messer hin; auf diese Art kann mit

einem einzigen Arbeiter in kurzer Zeit eine große Menge Ruͤben zerschnitten

werden.Diese Maschine ist dem Wesen nach die in vielen Wirthschaften seit

laͤngerer Zeit gebraͤuchliche Wurzelwerkschneidmaschine; nur

sind die Messer hier mit ungleichen Zaken versehen, damit die

Ruͤbenschnitten die Maschine nicht verstopfen.R.

Der Gebrauch des Macerators ist darauf gegruͤndet,

daß das Wasser, welches mit den Ruͤbenschnitten in Beruͤhrung kommt,

sich mit dem Saft der Ruͤben vermischt und ihn auszieht. Anstatt kaltem

Wasser wird hier heißes angewendet, was man dadurch auf eine oͤkonomische Art

bewerkstelligt, daß man in den mit kaltem Wasser angefuͤllten Cylinder, in

dem sich die Ruͤbenschnitten befinden, Dampf hineintreten laͤßt, und

um bestaͤndig die Entfernung des Saftes aus den Ruͤbenschnitten zu

bewirken, bringt man die in dem Cylinder enthaltenen Ruͤben in eine rotirende

Bewegung, so daß sie auf der einen Seite hineingehen und auf der andern wieder

herauskommen. Kommt nun mit Dampf erhiztes Wasser mit den Schnitten in

Beruͤhrung, so wird der Saft ausgezogen und kommt nach und nach mit an Saft

immer reicheren Schnitten in Beruͤhrung, so daß der ausfließende Saft bei

seinem Ausfluß mit denjenigen Schnitten in Beruͤhrung kommt, die gerade

hineingebracht werden. Das Resultat ist daher, daß im Verhaͤltniß, als die

Schnizel vom linken zum rechten Schenkel des Cylinders oder eigentlich Hebers gehen,

das in den rechten hineinfließende Wasser durch den linken als Zukersaft, der dem in

den Ruͤben natuͤrlich enthaltenen Saft nahe gleich ist, ausfließen muß

und die ihres Zukerstoffs so viel als moͤglich beraubten Schnitten, wenn sie

aus dem rechten Schenkel heraustreten und oben ankommend herunterfallen

muͤssen.

Fig. 2 zeigt

nun von Vorne die Hufeisenform des Macerators mit den

verlaͤngerten Schenkeln a und b. Bei c ist der

Ausflußcanal des Saftes, d, d sind die zwei

Roͤhren zum Dampfeinlassen, e ein Hahn zum

Ablassen desjenigen Saftes, der oben nicht abfließen kann, f das Raͤderwerk, das die durch Striche bezeichneten Platten oder

Gitter mit ihren zwei an der Seite angebrachten, zum Tragen derselben bestimmten

Eisenstangen an der Kette, die durch Punkte angezeigt ist, herumtreibt. Fig. 3 zeigt

den Macerator von Oben hinein gesehen; a, a sind die aus

Eisenstangen zusammengesezten Platten oder Gitter, auf welche die Schnitten geworfen

werden; b, b ist die Kette an beiden Seiten, an der die

Gitter befestigt sind und an der sie herumgedreht werden; c,

c ist ein großes Rad, das in ein kleines eingreift, und d ein

Triebel. Fig.

4 ist der senkrechte Durchschnitt eines der Schenkel und zeigt, wie die

Kette mit den Gittern herumgedreht wird.

Man beginnt nun damit, die beiden Schenkel des Hebers mit Wasser zu fuͤllen

und laͤßt durch die Hahnen d, d (Fig. 2) so viel Dampf

hinzu, bis es eine Temperatur von 70 bis 75° R. hat, denn es darf nicht zum

Kochen kommen, weil sonst der Saft sauer wird. Dann fuͤllt man eines der 32

Gitter, auf deren jedes ungefaͤhr 130 Pfd. Ruͤbenschnitten gehen, und

faͤhrt fort, bis alle Gitter gefuͤllt sind. Bei dieser Arbeit wirft

ein Arbeiter die Schnitten ein und ein anderer treibt die Kurbel so herum, daß alle

4 Minuten ein anderes Gitter herauskommt. Im Verhaͤltniß als die Platten

gefuͤllt und weiter in den Schenkeln des Macerators fortbewegt werden, wird

durch den Ausflußcanal c (Fig. 2) eine dem Volumen

der hineingeworfenen Schnitte entsprechende Menge Fluͤssigkeit ausgeleert.

Diese Schnitten gehen also auf den Gittern in dem linken Schenkel a (Fig. 2) hinunter,

veraͤndern unten an der Woͤlbung angekommen ihre Lage und fallen auf

das nachfolgende Gitter, so daß jedes Gitter, wenn es an dem untersten Theil

voruͤber ist, die Ruͤbenschnize des vorhergehenden fortschiebt. Wenn

alle Gitter mit Schnitten gefuͤllt sind, kommen sie oben an und werfen die

ausgezogenen Schnitten bei b hinunter. Sobald die erste

Platte ihre ausgezogenen Ruͤben herausgeworfen hat, laͤßt man in den

rechten Schenkel b (Fig. 2) 8 Gallonen Wasser

(80 Pfd.) aus einem nahe stehenden Gefaͤß laufen, welche Operation alle 4

Minuten geschieht, und laͤßt dann Dampf hinzu. Das Resultat ist, daß die alle

4 Minuten eingelassenen 8 Gallonen Wasser durch den Ausflußcanal c (Fig. 2) eine der

angewandten Ruͤbenmenge entsprechende Menge Saft ausfließen lassen, und daß

ein Gitter, das ebenso alle 4 Minuten gefuͤllt wird, alle 4 Minuten an dem

oberen Theil des Macerators die Quantitaͤt Schnitten, die Ein Gitter

enthaͤlt, ausleert.

Der von dem Macerator immerwaͤhrend abfließende Saft laͤuft sogleich in

einen laͤnglichten vierekigen kupfernen Kasten und wird durch

schlangenfoͤrmig gewundene, mit Dampf angefuͤllte Roͤhren

erhizt. Man sezt mit Wasser abgeloͤschten und zu einer Milch

angeruͤhrten Kalk hinzu, laͤßt den Saft ein Mal aufwallen (nicht

kochen, wodurch sonst alle Unreinigkeiten mit hinein kommen wuͤrden), einige

Minuten absezen und dann durch einen Hahnen in einen aͤhnlichen Kasten mit

grob gepulverter Knochenkohle laufen. Der Bodensaz wird durch ein am Boden des

Kastens befindliches Loch entfernt. Diese Operation ist in 1/4 bis 1/2 Stunden

beendigt. In dem Kohlenbehaͤlter liegen in einiger Entfernung vom Boden 2 mit

vielen Loͤchern versehene Kupferplatten, zwischen welchen sich eine 20'' hohe Kohlenschichte von 1100 Pfd. befindet, was

gerade fuͤr Einen Tag hinreicht. Die Kaͤsten muͤssen immer mit

heißer Fluͤssigkeit angefuͤllt seyn.

Fig. 5 stellt

die Luftpumpe und die Vacuumpfanne mit den Roͤhren des hinzu- und ablaufenden

Wassers dar. Die Luftpumpe Fig. 5

a besteht aus einem Cylinder und einer Platte aus Einem

Stuͤk; diese Platte ist mit vielen Schrauben und mit Kitt an den untern

Kasten b luftdicht befestigt. In dem Cylinder geht

luftdicht der Kolben mit den zwei Ventile α,

α durch die Dampfmaschine getrieben auf und ab; c und d sind weitere

Ventile. Eine dike eiserne Roͤhre verbindet die Pumpe mit der Pfanne; bei e ist ein Absaz mit einer Schraube zum Abschließen der

Roͤhre angebracht, damit der oͤfters uͤbersteigende Saft nicht

abfließen kann. f ist die Roͤhre, in der

immerwaͤhrend in Folge des luftleeren Raums kaltes Wasser, das durch die

Dampfmaschine in einen unter dem Dache des Gebaͤudes angebrachten

Behaͤlter gepumpt wird, zum Condensiren des aus der Vacuumpfanne kommenden

Dampfes herunterlaͤuft. g ist der

Behaͤlter, in dem sich im Falle eines Uebersteigens der Saft sammelt und in

den eine Glasroͤhre eingekittet ist, um sogleich das Uebersteigen gewahr zu

werden. h ist die Pfanne mit ihrem Dekel, in den bei i, i der Thermometer und der Barometer eingekittet sind;

k ist eine Roͤhre, um Luft einzulassen, ehe

die Pfanne ausgeleert wird; l sind zwei eingekittete

Glaͤser, um das Kochen in der Pfanne zu sehen; bei m holt man mit einem Rohr die Proben heraus; o,

o sind die Dampfroͤhren, die auf der einen Seite in den Kessel

gehen, sich schlangenfoͤrmig herumwinden und auf der andern Seite wieder

herausgehen; p ist die Roͤhre mit einem Hahnen

zum Hinzulassen des Saftes. Der Stand des Barometers ist zwischen 26 und 27 Zoll,

des Thermometers 48 bis 52° R. Geht nun der Kolben hinauf, so schließen sich

die zwei Ventile α, α und das Ventil d oͤffnet sich und es tritt durch d das durch f herabfließende

condensirende Wasser, sowie der aus der Vacuumpfanne kommende condensirte

Wasserdampf in den Cylinder und wird, wenn der Kolben hinuntergeht, durch das sich

oͤffnende Ventil c ausgeleert. Bei der

Vacuumpfanne ist bloß darauf zu sehen, daß der Queksilberstand im Barometer und

Thermometer immer der gleiche ist, was von dem Hinzulassen des Dampfes und Saftes

abhaͤngt.

Den Tag uͤber wird macerirt, geklaͤrt, entfaͤrbt und den Abend

mit Abdampfen begonnen und dieß die ganze Nacht fortgesezt. Ist nun der den Tag

uͤber bereitete Saft in der Vacuumpfanne bis zur Syrupconsistenz abgedampft,

so wird er an der unten angebrachten Roͤhre q in

ein unten stehendes Gefaͤß herausgelassen und so die ganze Woche fortgefahren und der Syrup

gesammelt, welcher dann aller zusammen Samstags durch die Dampfroͤhren erhizt

und ihm eine gehoͤrige Quantitaͤt Blut und fein gepulverte

Knochenkohle hinzugesezt wird. Man laͤßt ein paar Mal aufwallen und bringt

ihn durch eine Pumpe auf den Filtrirapparat, welcher in einem vierekigen tiefen

Kasten besteht, der oben einen Dekel hat, in dem viele lange leinene Saͤke an

Mundstuͤken befestiget hangen. Der Saft laͤuft in 5–6 Stunden

ganz wasserhell durch und kommt dann sogleich in die Vacuumpfanne, wo er bis zum

Ausgießen abgedampft wird, worauf man ihn in einen unten stehenden Behaͤlter

laufen laͤßt, in dem er bis 65° R. erhizt wird; dann gießt man ihn in

Formen, laͤßt den Syrup ablaufen und reinigt die Brode dadurch, daß man so

lange aufgeloͤsten reinen Zuker aufgießt, bis sie ganz weiß und hart

sind.

Die ganze Einrichtung ist so, daß vom Schneidmesser die Schnitten in den nahe

stehenden Macerator kommen; von diesem lauft der Saft in den Klaͤrungskasten,

dann zu den Kohlen und von diesen in einen Behaͤlter, aus dem er in die

Vacuumpfanne laͤuft, so daß die Arbeiter gar keine Muͤhe mit dem

Hin- und Hertragen haben. Die Maschinen sind groß, darum wird in einem Tage

ein großes Quantum Ruͤben verarbeitet, und es ist immer so eingerichtet, daß

nicht mehr Saft, als den Abend abgedampft werden kann, bereitet wird, und daß der

Saft nie stille steht, sondern immer in Bewegung ist, was das Sauerwerden

verhindert.

Die hier mitgetheilte Beschreibung von den Functionen der Maschinen der genannten

Fabrik in London erhielt Hr. Commercienrath Jobst durch den Mann, der in derselben sowohl zur

Fabrication des Ruͤbenzukers, als auch zur Raffinirung desselben in

Brodzuker, wozu dort immer ein Theil roher Colonialzuker genommen wurde, angestellt

war, und ein gelernter Zukersieder, aber ein in diesem Fache sehr erfahrener Mann

ist. Er konnte ihm aber nicht genau angeben, wie viele Procente Zuker aus den

Ruͤben gewonnen wurden, weil ihm leztere ohne Angabe ihres Gewichtes in die

Fabrik abgeliefert worden seyen. Er glaubte jedoch, daß der Ertrag uͤber 5

Proc. war, zeigte auch Proben des gewonnenen schoͤnen Ruͤbenzukers und

des mit 20 Proc. Colonialzuker daraus verfertigten Raffinads. Die hier mitgetheilten

Zeichnungen hatte Hr. Dr. Krauß von Stuttgart die Guͤte, auf Ersuchen des Hrn.

Commercienraths Jobst an Ort und Stelle aufzunehmen, da

er auf seiner Reise nach dem Cap der guten Hoffnung in London Gelegenheit hatte, die

genannte Ruͤbenzukerfabrik zu besichtigen. Die saͤmmtlichen Maschinen

wurden in der Fabrik des Ingenieurs Brinjes (Berg Church Lane, Cablestreet, London) verfertigt, der

immer bereit seyn wird, weitere Auskunft zu ertheilen und der im vorigen Jahre die Fabrik

von Watson und Comp., die ganz in der Naͤhe von

Paris errichtet wurde, mit aͤhnlichen

Maschinen versehen haben soll.

Hr. Commercienrath Jobst ist der Ansicht, daß eine

Einrichtung, mittelst welcher in 4 Minuten der Saft aus 130 Pfd. Ruͤben

ausgezogen und in 24 Stunden in Zuker verwandelt wird, welche mit so vieler

Einfachheit und Sicherheit die groͤßte Schnelligkeit verbindet, wenig Aufwand

an Brennmaterial erfordert und eine Menge anderer Geraͤthschaften entbehrlich

macht, deren Apparate aber auch, wenn die Ruͤbenzukerfabrication

aufgehoͤrt hat, die ganze uͤbrige Zeit des Jahrs hindurch zur

Raffinirung verwendet werden koͤnnen, so daß ihr erster Kosten von etwa 4000

Pfd. Sterl. durch manche Ersparnisse an Raum und Baͤulichkeiten erleichtert

wird, eine wuͤrdige Stelle unter den Entdekungen der neuesten Zeit zur

Verbesserung der Zukerfabrication durch mechanische Kraͤfte einnehmen

duͤrfte.

(Riecke's Wochenblatt 1838, Nr.

35.)

Tafeln