| Titel: | Verbesserte rotirende Dampfmaschine, worauf sich Duchemin Victor aus London am 19. März 1838 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 70, Jahrgang 1838, Nr. XXXVII., S. 164 |

| Download: | XML |

XXXVII.

Verbesserte rotirende Dampfmaschine, worauf sich

Duchemin Victor aus

London am 19. Maͤrz 1838 ein Patent

ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, August

1838, S. 65.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Victor's verbesserte rotirende Dampfmaschine.

Meine Erfindung beruht hauptsaͤchlich auf der vereinten Anwendung folgender

Dinge, und zwar: 1) eines constanten Gleichgewichtes des Drukes auf den inneren

concentrischen Cylinder; 2) eines aͤußeren Cylinders, der so gebaut ist, daß

er, welches sein Durchmesser seyn mag und wie groß auch seine Hoͤhe von einer

Basis bis zur anderen ist, den Widerstand gegen den Druk soviel als erforderlich

seyn kann, verhindert; 3) eines Apparates, wodurch jene Theile, auf die der Dampf

seinen Impuls ausuͤbt, die Verrichtungen von Kolben vollbringen, ohne sich an

irgend einer anderen Oberflaͤche als der inneren Cylinderflaͤche zu

reiben, und ohne also eine groͤßere Abnuͤzung zu erleiden als die

gewoͤhnlichen Kolben. Meine Maschine, deren Kraft eine beliebige seyn kann,

ist frei von den Maͤngeln der bisherigen rotirenden Maschinen, und

gewaͤhrt dagegen alle die großen Vortheile, die von einem guten rotirenden

Systeme zu erwarten sind. Dieses System allein beseitigt naͤmlich den großen

Verlust an Kraft, der aus der Umwandlung der geradlinigen Bewegung in eine kreisende

mittelst Anwendung der Kurbel erwaͤchst. Meine Maschine ist, kurz gesagt,

eine durch Dampf oder andere luftfoͤrmige Fluͤssigkeiten zu treibende,

rotirende Maschine mit zwei oder vier beweglichen Kolben, die mittelst einer

aͤußeren mechanischen Vorrichtung in einen inneren concentrischen Cylinder

eintreten, an der dieser Cylinder stets einem gleichen Druke ausgesezt ist, da der

Druk gleichzeitig auf gleiche und gegenuͤberliegende Oberflaͤchen

wirkt, und an welcher der große, innen allerwaͤrts cylindrische Cylinder

nirgendwo zum Behufe des Durchganges eines Kolbens ausgeschnitten ist, so daß er

nicht nur die ganze Staͤrke des Metalles besizt, sondern daß er auch einen

großen Durchmesser, und von einer Basis zur anderen eine große Hoͤhe haben

kann.

Ich besize nicht hinreichende Geldmittel, um meine nach England gebrachte Erfindung

hier im Großen auszufuͤhren. Ich wuͤnsche jedoch sehr, daß dieß

geschehe, indem ich uͤberzeugt bin, daß sie in diesem Falle von allen

Ingenieurs guͤnstig aufgenommen werden wuͤrde, da die unendlichen

Vortheile, welche sie sowohl fuͤr den Fabrikbetrieb, als fuͤr die

Dampfschifffahrt gewaͤhrt, in die Augen fallen. Meine Maschine, welche sich

wegen einer bedeutenden Ersparniß an Brennmaterial hauptsaͤchlich fuͤr

die Dampfschifffahrt eignet, beseitigt nicht nur, wie gesagt, den durch die

Anwendung der Kurbel bedingten Verlust an Kraft, sondern sie nimmt auch bei großer

Leichtigkeit einen sehr kleinen Raum ein. Ich hoffe daher um so mehr, daß sich ein

englischer Ingenieur ihrer Ausfuͤhrung im Großen unterziehen wird, als ich

geneigt bin, ihm alle meine Rechte unter sehr billigen Bedingungen abzutreten.

Ich habe meine Maschine in der gegenwaͤrtiger Beschreibung beigegebenen

Zeichnung als mit vier, den Impuls des Dampfes erhaltenden Kolben versehen,

dargestellt, indem ich diese Einrichtung fuͤr die Dampfschifffahrt am

geeignetsten halte. Die Kraft ist naͤmlich bei gleichem Umfange

groͤßer und in jedem Theile des Laufes eine und dieselbe, da der Dampf stets

auf zwei dieser Kolben seinen Nuzeffect ausuͤbt. Ich glaube, daß diese

Maschine hauptsaͤchlich dann eine große Reform in der Dampfschifffahrt

bewirken duͤrfte, wenn sie mit Dampf arbeitet, der in Kesseln erzeugt wird,

welche aus einer großen Menge kleiner Roͤhren bestehen, die eine große

Heizoberflaͤche darbieten, und welche also im Vergleiche mit der in ihnen

enthaltenen Wassermasse eine große Menge Dampf erzeugen. Diese Kessel, die dem

Bersten nicht ausgesezt sind, lassen sich selbst auf weiten Seereisen leicht mit

Suͤßwasser speisen, wenn man den verbrauchten Dampf in Roͤhren, die

außen am Schiffe unter der Wasserlinie hinlaufen, verdichtet und das verdichtete

Wasser wieder in den Kessel pumpt. Zum Fabrikbetriebe seze ich meine Maschine

dagegen lieber aus zwei Kolben zusammen, indem ich in diesem Falle vorziehe,

waͤhrend eines Theiles der Bewegung von der Ausdehnung des Dampfes Nuzen zu

ziehen. Es wird dann ein Schwungrad und ein Schieber noͤthig, der die

gewuͤnschte Zeit uͤber den Dampf einstroͤmen laͤßt.

Stets muͤßte aber der Dampf in dem Momente abgesperrt werden, in welchem die

beweglichen Kolben an den in dem großen Cylinder fixirten Scheidewaͤnden

voruͤbergehen. Dessen ungeachtet kann man auch mit dieser Maschine unter

Anwendung von jedwedem Druke und mit Verdichter und Luftpumpen arbeiten. Auch ließe

sie sich ebenso gut mit Gasen betreiben, im Falle man welche ausmitteln

koͤnnte, die wohlfeiler zu stehen kommen als der Dampf.

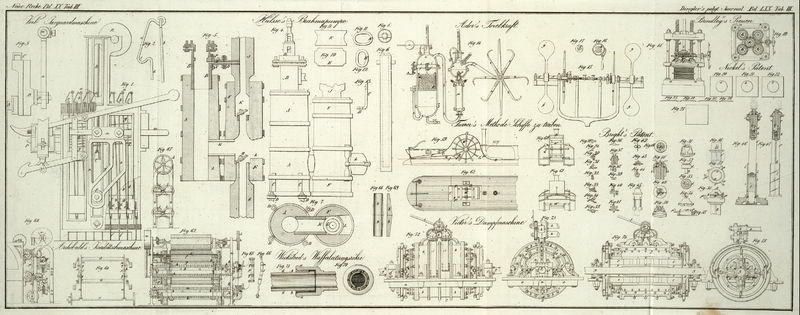

Fig. 72 ist

ein Aufriß der Maschine; Fig. 73 zeigt dieselbe

von der Seite betrachtet. Fig. 72 ist ein

Durchschnitt nach der Linie C, D, und Fig. 75 ein solcher nach

A, B, A, C. Saͤmmtliche Theile, aus denen die Maschine

zusammengesezt ist, ruhen auf der Grundplatte a. Auf ihr

bemerkt man zuvoͤrderst den aͤußeren oder großen Cylinder b; dieser ist an beiden Enden, wie man in Fig. 74 sieht,

mittelst eines Ringes geschlossen, der zugleich auch den fixirten und unebenen Theil

einer Stopfbuͤchse bildet. Der zwischen diesem und dem inneren Cylinder

befindliche Raum ist durch Scheidewaͤnde, welche gegen den Druk des Dampfes

Widerstand leisten, in zwei gleiche Theile geschieden. Diese Scheidewaͤnde

sind mit Platten ausgestattet, die in Hinsicht auf Laͤnge der Hoͤhe

des inneren Cylinders gleichkommen, und an denen eine solche Anordnung getroffen

ist, daß jener Theil, der sich allmaͤhlich und zur Ersezung des

Abgenuͤzten annaͤhert, stets dieselbe Laͤnge haben kann. Auf

diese Platten, welche zur Erzielung eines genauen Verschlusses dienen, wirken

bestaͤndig kleine Federn. Der innere und concentrische Cylinder c ist an dem Wellbaume befestigt. Seine vier Arme, Fig. 75, sind

nach Außen zu verlaͤngert, Fig. 72 und 74, und ihrer

ganzen Laͤnge nach so tief gespalten, Fig. 74, daß die Kolben,

welche die der Welle mitzutheilende Bewegung von dem Dampfe her erhalten, in

dieselben eindringen koͤnnen, wenn sie an den Scheidewaͤnden, Fig. 75,

voruͤbergehen. Diese Kolben sind so an den Enden, Fig. 75, angebracht, daß

der Ring, der einen Theil der Stopfbuͤchse bildet, Fig. 73 und 74, dessen

Oberflaͤche polirt ist, und der sich selbst mit dem inneren Cylinder bewegt,

fixirt werden kann. An den Enden der Arme, Fig. 72, 74 und 75, befinden sich auch

kleine Platten, welche dem Dampfe den Austritt zu versperren haben. Die beweglichen,

die Stelle der Kolben vertretenden Theile, Fig. 74 und 75, sind an

den Scheidewaͤnden mit Platten versehen, auf welche stets kleine Federn

druͤken. Diese Platten, in Verbindung mit einer eigenthuͤmlichen

Einrichtung der Enden des Cylinders, Fig. 74, bedingen zu

beiden Seiten einen gaͤnzlichen Verschluß. Das Hervortreten dieser Platten

ist durch kleine Zapfen, Fig. 74,

beschraͤnkt. Kleine Austiefungen, welche zu beiden Seiten an den Armen, Fig. 74 und

75,

angebracht sind, dienen zur Verhinderung der Reibung der Kolben. d ist ein Kreuz, dergleichen an jedem Ende des Cylinders

eines an der Welle aufgezogen ist. An der Mitte eines jeden Armes des Kreuzes ist

den Kolben genau gegenuͤber ein zur Fuͤhrung dienender Schieber, Fig. 73 und

74,

angebracht, der an der einen Seite mittelst einer Walze seine Bewegung mitgetheilt

erhaͤlt, und sie an der anderen Seite mittelst einer durch eine kleine

Stopfbuͤchse laufenden Stange an die Kolben fortpflanzt. Die Stuͤke,

in denen sich die Walzen drehen, und die ihren Mittelpunkt in der Achse der Maschine

haben, sieht man bei e. Zu jeder Seite des Cylinders und

außerhalb der Kreuze ist auf der Grundplatte eines dieser Stuͤke befestigt. Die

Walzen, welche die Bewegung an den Schieber und dann an die Kolben fortpflanzen,

laufen in der Achse parallelen Fuͤhrern, Fig. 73, in jenen

Theilen, welche den Scheidewaͤnden gegenuͤber und in solchen

Entfernungen von diesen angebracht sind, daß die Kolben an den Scheidewaͤnden

voruͤber gehen koͤnnen, ohne sie zu beruͤhren. f sind die Buͤchsen mit den Anwellen, in denen

die Welle der Maschine laͤuft; sie tragen das Gewicht dieser Welle und sind

mit Regulirschrauben ausgestattet, welche die Welle stets und ungeachtet aller

Abnuͤzung in der geeigneten Stellung erhalten. Die erste von den vier

Schrauben, welche parallel mit der Achse gestellt ist, Fig. 72, 73 und 74, erhaͤlt, indem

sie seitwaͤrts von den Anwellen auf einen an der Welle, Fig. 74, fixirten Ring

druͤkt, die Welle und ferner die Basen des inneren Cylinders in Beziehung auf

jene des aͤußeren Cylinders bestaͤndig in derselben Stellung, obschon

die Kolben so eingerichtet sind, daß aus einer geringen Abweichung von dieser

Stellung kein Nachtheil entstehen kann. Die zur Rechten unterhalb befindliche

Regulirschraube, Fig. 73, dient zum Eintreiben eines Keiles, Fig. 74, damit dieser das

Zapfenlager gradweise emporhebe, wenn sich dasselbe ausgerieben hat. Mit den zur

Rechten, aber etwas hoͤher angebrachten Schrauben, Fig. 73, kann das

Zapfenlager, je nachdem es noͤthig ist, nach Links oder nach Rechts getrieben

werden. Das obere Zapfenlager wird von zweien Bolzen festgehalten, welche zugleich

auch zu starker Befestigung des unteren Theiles der Buͤchse auf der

Grundplatte dienen. Eine an dem unteren und fixirten Theile der Buͤchse

befindliche halbkreisfoͤrmige Oeffnung gestattet, daß man sich so oft als man

will uͤberzeugen kann, ob eine vollkommene Concentricitaͤt besteht.

Die Welle der Maschine, durch welche die Bewegung vermittelt wird, sieht man bei g. h sind die Roͤhren und Haͤhne, durch

die der Dampf in den Cylinder eingelassen wird. Von den beiden Haͤhnen i, Fig. 72 und 74,

laͤßt abwechselnd der eine, und zwar je nach der Richtung, in der die

Maschine arbeitet, den Dampf eintreten, waͤhrend ihm der andere Ausgang

gestartet. Die Roͤhren j dienen abwechselnd

fuͤr den Ein- und Austritt des Dampfes; sie sind, wie man aus Fig. 73 und

75 sieht,

gabelfoͤrmig gebildet, damit der Dampf gleichzeitig an gleichen und diametral

gegenuͤberliegenden Oberflaͤchen eintreten kann; damit er

bestaͤndig und in entgegengesezter Richtung auf zwei der vier Kolben wirken

kann; und damit er, nachdem er seine Wirkung vollbracht, auch gleichzeitig an den

beiden entgegengesezten Seiten austreten kann. Zu bemerken ist, daß, wenn Dampf

austritt, dieß jedes Mal nur in jener Quantitaͤt Statt findet, welche in dem

zwischen zwei Kolben befindlichen Raume enthalten war. Die Roͤhren k gestatten dem verbrauchten Dampfe Austritt.

Diese Maschine ist, wie man hienach sieht, sehr einfach, und alle ihre Theile lassen

sich leicht untersuchen, wenn man die Grundplatte so einrichtet, daß eines ihrer

Enden herabgelassen werden kann, und daß also dem aͤußeren Cylinder ein

Gleiten gestattet ist. Die Maschine laͤßt sich nach beiden Richtungen in

Bewegung sezen, und auch ebenso leicht anhalten, da es dazu lediglich eines Wechsels

in dem Griffe l, Fig. 72, 73, 74, bedarf. Dieser Griff

wirkt naͤmlich zugleich auf die drei Haͤhne, Fig. 72 und 74, und zwar

mittelst dreier Zahnraͤder, von denen das eine 30 und die beiden anderen 40

Zaͤhne haben. In jener Stellung, in der sich der Griff in Fig. 74 befindet, ist der

Hahn h und der zur Linken befindliche Hahn i geoͤffnet, damit der Hahn links durch die

Roͤhren j in den Cylinder eintreten kann,

waͤhrend er rechts durch die Roͤhren j und

durch den Hahn i, der die Communication mit der

Roͤhre k herstellt, austritt. Bei dieser Stellung

des Griffes gestatten die Roͤhren j, Fig. 75, dem

Dampfe Austritt aus der Maschine, die sich von Links nach Rechts dreht. Um die

Maschine zum Stillstehen zu bringen, braucht man mit dem Griffe nur den sechsten

Theil eines Kreises zu beschreiben, d.h. man hat ihn senkrecht zu stellen, indem

dann die Oeffnungen des Hahnes h sowohl zur Linken als

zur Rechten geschlossen sind. Soll sich die Maschine nach der entgegengesezten

Richtung drehen, so hat man den Griff abermal um den sechsten Theil eines Kreises zu

drehen, und zwar nach Rechts, indem dann der Dampf bei den zur Rechten befindlichen

Roͤhren ein- und bei den Roͤhren zur Linken austreten wird. Bei

dieser Stellung werden demnach die Roͤhren j zu

Eintrittsroͤhren fuͤr den Dampf, und die Maschine dreht sich also von

Rechts nach Links.

Tafeln