| Titel: | Verfahren das Wasserstoffgas als Triebkraft zu benuzen, worauf sich Ambrose Ador, Chemiker im Leicester Square in der Grafschaft Middlesex, am 20. Januar 1838 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 70, Jahrgang 1838, Nr. XL., S. 176 |

| Download: | XML |

XL.

Verfahren das Wasserstoffgas als Triebkraft zu

benuzen, worauf sich Ambrose

Ador, Chemiker im Leicester Square in der Grafschaft Middlesex, am 20. Januar 1838 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Sept. 1838,

S. 153.

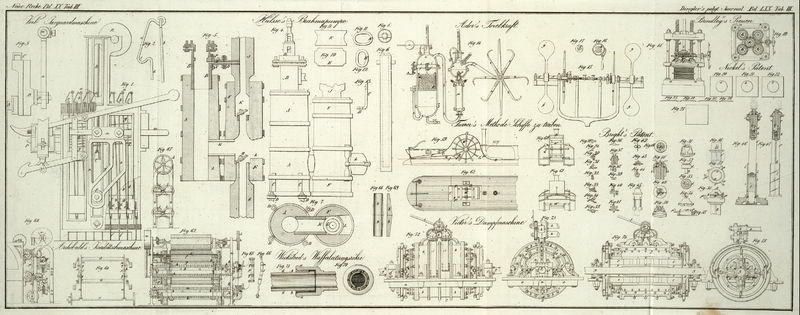

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Ador's Verfahren das Wasserstoffgas als Triebkraft zu

benuzen.

Ich bezweke durch meine Erfindung das Wasserstoffgas zur Erzeugung von Triebkraft zu

benuzen.

In Fig. 14

sieht man eine meinem Systeme gemaͤß eingerichtete Maschine im Durchschnitte

und zum Fortschaffen eines Fahrzeuges verwendet. Fig. 15 ist ein

Querdurchschnitt des Schiffes, woraus mehrere der einzelnen Theile der Maschinerie

erhellen.

Es ist bekannt, daß, wenn man gewisse Metalle, wie z.B. Eisen oder Zink, der

Einwirkung gewisser, mit Wasser verduͤnnter Saͤuren, wie z.B. der

Schwefelsaͤure, Salzsaͤure etc. aussezt, eine Entbindung von

Wasserstoffgas Statt findet; und daß, wenn man einen Strom dieses Gases mit

Platinschwamm oder Platinpulver in Beruͤhrung kommen laͤßt, das Gas

entzuͤndet wird (aber nur bei Gegenwart von atmosphaͤrischer Luft! Die

Maschine des Patenttraͤgers, welche offenbar nur auf dem Papiere

ausgefuͤhrt wurde, wovon jedoch einzelne Theile nuͤzliche Anwendungen

gestatten duͤrften, wird folgendermaßen beschrieben).

A ist ein cylindrisches Gefaͤß mit

halbkugelfoͤrmigen Enden, welches innen mit Blei oder einer anderen Substanz,

welche die Einwirkung der Schwefelsaͤure auf das Metall des Gefaͤßes

zu verhuͤten im Stande ist, ausgefuͤttert ist. Von diesem

Gefaͤße a laͤuft die mit einem Sperrhahne

versehene Roͤhre b aus, durch die eine

hinreichende Menge Schwefelsaͤure und Wasser eingetragen werden kann. Ebenso

befindet sich aber an dem Gefaͤße a auch eine

Roͤhre c, bei der die Saͤure und das

Wasser, wenn ihre Kraft erschoͤpft ist, wieder aus dem Gefaͤße

abgelassen werden kann, und die zu diesem Zweke gleichfalls mit einem Sperrhahne

versehen ist. Innerhalb des Gefaͤßes a ist ferner

ein zweites, aus Blei gearbeitetes, cylindrisches Gefaͤß d, d angebracht, welches man uͤbrigens aber auch

aus einem anderen von Saͤuren unangreifbaren Stoffe verfertigen lassen kann.

Dieses Gefaͤß ist mittelst einer Kette, die uͤber eine Rolle e laͤuft, aufgehaͤngt; leztere ist an der

Spindel f, die sich in entsprechenden Zapfenlagern

bewegt, befestigt. Das Aeußere dieser aus Fig. 14 ersichtlichen

Zapfenlager wirkt zugleich als Stopfbuͤchse, und hat das Entweichen des Gases

zu verhuͤten. g ist eine Art von Zifferblatt,

d.h. eine kreisrunde, in Grade eingetheilte Platte; der dazu gehoͤrige Zeiger

h, welcher zugleich auch mit einem Griffe h' ausgestattet ist, ist an dem aͤußeren Ende der

Spindel f befestigt. Mittelst dieses Griffes kann man

die Spindel umdrehen und dadurch das Gefaͤß d, d

aus der Saͤure herausheben oder mehr oder minder tief in sie versenken, so

daß man die Gasentwikelung entweder ganz hemmen oder je nach dem Bedarf an

Triebkraft reguliren kann. i ist eine

durchloͤcherte, aus Blei oder einem anderen entsprechenden Materiale

gearbeitete Platte. Der Cylinder a ist aus zwei

Stuͤken gearbeitet; die Platte i wird auf das

untere dieser Stuͤke, welches mit dem oberen kegelfoͤrmig gebildeten

Ende in das obere Stuͤk einpaßt, gelegt. Ihre Raͤnder, die etwas

uͤber jene des unteren Stuͤkes hinaus reichen, sind nach

Abwaͤrts gebogen, und werden also, wenn beide Stuͤke mittelst

aͤußerer Schraubenbolzen zusammengezogen werden, zwischen beide Stuͤke hineingepreßt, so

daß auf solche Art ein hermetisches Gefuͤge gebildet ist. Diese Platte i dient aber auch noch zu einem anderen Zweke; denn sie

verhindert das Emporreißen von waͤsserigen Theilchen durch das entwikelte

Gas. In ihrer Mitte befindet sich uͤbrigens eine groͤßere Oeffnung,

welche zum Eintragen der Substanzen, mit denen das Gefaͤß i gefuͤllt werden muß, bestimmt ist. Das

Eintragen dieser Substanzen, die aus kleinen Stuͤken Zink, Eisen oder anderen

zwekdienlichen Metallen bestehen, geschieht durch das Sicherheitsventil j, indem man dieses zu diesem Behufe aufhebt. k ist eine gewoͤhnliche Meßroͤhre, die den

Druk des im Gefaͤße a entwikelten Gases andeutet.

Das Gas steigt, so wie es entbunden wird, in den oberen Theil des Gefaͤßes

a empor, und entweicht aus diesem durch die

Roͤhre l in eine sogenannte Sicherheitskammer m, die mit zwei Ventilen m¹ und m² ausgestattet ist. Das

erstere dieser Ventile schließt die Muͤndung der Roͤhre I; das zweite hingegen schließt den oberen Theil des

Gefaͤßes oder die Sicherheitskammer m. Leztere

selbst hat gleichfalls zwei Sicherheitsventile n, n,

deren Zwek aus der weiteren Beschreibung erhellen wird. Das Wasserstoffgas hebt, um

durch die Kammer m zu gelangen, die beiden Ventile m¹, m² empor,

und stroͤmt dann durch die Roͤhre o, wenn

ich diesen Theil so nennen darf. Diese Roͤhre wird naͤmlich durch

Vereinigung zweier Anhaͤngsel gebildet, von denen sich das eine an dem

Gefaͤße m, das andere dagegen an dem

naͤchstfolgenden Gefaͤße p befindet. Die

Muͤndung des lezteren, welches kugelfoͤrmig gebildet ist, ist durch

ein Ventil m³ erschlossen. Das Gas

stroͤmt, nachdem es dieses Ventil aufgehoben, durch drei Loͤcher q in das Gefaͤß p, in

welchem sich Platinschwaͤmme oder mit einem Worte so zubereitetes Platin

befindet, daß das Wasserstoffgas dadurch entzuͤndet wird. Durch die

ploͤzlich eintretende Entzuͤndung erleidet das Gas eine so bedeutende

Ausdehnung seines Volumens (!!), daß es eine hohe Spannkraft dadurch bekommt. Im

Momente der Entzuͤndung und der Ausdehnung des Gases wird das Ventil m³ durch die hiedurch bedingte Ruͤkwirkung

geschlossen, und zwar indem die von Oben gegen das Ventil druͤkende Kraft

momentan staͤrker ist, als der Druk des Gases von Unten. Waͤre die

Entzuͤndung so rasch erfolgt, daß sie sich bis uͤber das Ventil m3 zuruͤk erstrekt haͤtte, so

wuͤrde sie wenigstens von dem Ventile m2 im

Fortschreiten aufgehalten werden; und waͤre auch dieß nicht der Fall, was

sehr unwahrscheinlich ist, so wuͤrde dieß durch das Ventil m¹ erfolgen. Damit fuͤr diesen Fall das

Gefaͤß m nicht durch die ploͤzliche

Ausdehnung des in ihm enthaltenen und zufaͤllig entzuͤndeten Gases

Schaden leiden koͤnne, ist dasselbe mit den Ventilen n, n, die nunmehr das ausgedehnte Gas entweichen lassen, ausgestattet. Das Gefaͤß p ist mit einem Sicherheitsventile r, einem Thermometer und einem Manometer ausgestattet,

wie dieß aus der Zeichnung deutlich erhellt. Da es in aͤußerst kleinen Pausen

in Folge der Gasentzuͤndungen einer ploͤzlichen Vermehrung des Drukes

ausgesezt ist, so muß es von groͤßerer Festigkeit seyn, als die

uͤbrigen bisher beschriebenen Theile der Maschine. Die Spannkraft, welche das

Gas auf die angegebene Weise erlangt, kann zum Betriebe verschiedener Maschinen

verwendet werden, namentlich anstatt des Dampfes zum Treiben von Schiffen und

Locomotiven, von Pumpen, Wasserhebmaschinen u. dergl. Man kann die bisherige

Maschinerie der Dampfmaschine beibehalten; nur waͤre an die Stelle der

Dampfkessel oder sonstigen Dampfgeneratoren der zur Erzeugung und Entzuͤndung

des Wasserstoffgases bestimmte Apparat zu sezen.

Ich will jedoch eine andere Vorrichtung angeben, die, wie mir scheint, zur Benuzung

meines Gases mehr geeignet ist, und zwar in ihrer Anwendung auf ein Boot. s ist naͤmlich die Roͤhre, die das Gas aus

dem Gefaͤße p an die zu diesem Zweke bestimmte

Maschinerie leitet, welche eine Dampfmaschine rotirender Art und nach dem Principe

der sogenannten Barker'schen Muͤhle gebaut ist.

Sie besteht, wie die Zeichnung zeigt, aus sechs hohlen gebogenen Armen oder

Roͤhren t, t, t, v, v, v. Die Enden von dreien

dieser Roͤhren sind nach der einen, jene von den drei anderen hingegen nach

entgegengesezter Richtung gebogen. Die Richtung, in welcher die rotirende Bewegung

Statt findet, wird also davon abhaͤngen, ob man das Gas durch die

Roͤhren t, t, t oder durch die Roͤhren v, v, v ausstroͤmen laͤßt. Es laͤßt

sich leicht eine Einrichtung treffen, gemaͤß der die Richtung der Bewegung

rasch umgewechselt werden kann. Man sieht dieß z.B. aus Fig. 15, wo zu beiden

Seiten des Bootes eine Maschine so angebracht ist, daß beide in ihrer Bewegung von

einander unabhaͤngig sind. Die von dem Gefaͤße p herfuͤhrende Roͤhre s

muͤndet in die nach der Quere laufende Roͤhre w ein, an der sich die beiden Sperrhaͤhne w¹, w² befinden. Die beiden

Wellen x, x fuͤhren die Schaufeln oder Ruder y, und an diesen Wellen sind die beiden Maschinen

angebracht. In der hohlen Mitte einer jeden Maschine befindet sich eine

kegelfoͤrmige Roͤhre oder ein Hahn, dessen Oeffnungen so gestellt

sind, daß sie sich in die offenen Enden eines jeden der Arme t, t, t oder v, v, v oͤffnen. An den

entgegengesezten Enden bewegen sich die kegelfoͤrmigen Roͤhren in

Stopfbuͤchsen, welche sich an den Enden der querlaufenden Roͤhre w befinden, wie dieß deutlich erhellt. z, z sind Rollen oder Raͤder, welche an den

Roͤhren mit kegelfoͤrmigen Enden befestigt sind. Wenn man also die

Richtung der Maschinenbewegung dadurch, daß man die Oeffnungen der kegelfoͤrmigen

Roͤhren von den Enden der Arme t, t, t entfernt,

und sie dagegen den Enden der Arme v, v, v

annaͤhert, umaͤndern will, so kann dieß geschehen, indem man die

Rollen oder Raͤder z mit Bremsen, wie man in Fig. 16 eine

sieht, bremst. Dadurch wird naͤmlich die Bewegung jener Roͤhren

unterbrochen, und die Arme t, v werden, indem sie sich

bewegen, die gegenseitige Stellung der Oeffnungen der kegelfoͤrmigen

Roͤhren zu einander veraͤndern, was mittelst der Platten und Sperrer

geschieht, die man in Fig. 17 einzeln

fuͤr sich abgebildet sieht.

Ich habe schließlich nur noch zu bemerken, daß man in Hinsicht auf die Verbindung der

Theile der Maschine und der Benuzung dieser lezteren verschiedene Modificationen

treffen kann. Auch kann man anstatt bloß Wasserstoffgas allein zu entbinden und zu

entzuͤnden, auch andere Gase oder Daͤmpfe entwikeln und diese durch

entsprechende Roͤhren in die Roͤhre s

leiten, damit sie daselbst ausgedehnt werden und zugleich mit dem ausgedehnten

Wasserstoffgase in die Maschine gelangen.

Tafeln