| Titel: | Ueber Hrn. J. Hülsse's Brahmapumpen mit hölzernem Stiefel. |

| Fundstelle: | Band 70, Jahrgang 1838, Nr. XLI., S. 180 |

| Download: | XML |

XLI.

Ueber Hrn. J. Huͤlsse's Brahmapumpen mit

hoͤlzernem Stiefel.

Aus dem polytechnischen Centralblatt, 1838, Nr.

44.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Ueber Huͤlsse's Brahmapumpen mit hoͤlzernem

Stiefel.

Nachdem auf der Saline bei Koetzschau verschiedene Pumpen theils von Holz, theils von

Metall zum Heben der Soole theils aus dem Schachte, theils auf die

Gradirhaͤuser gebaut worden waren, welche theils wegen der Schwierigkeit

gehoͤriger Instandhaltung, theils wegen minder gutem Effecte, theils auch

wegen zu großer Anlagekosten nicht vollkommen zwekentsprechend gefunden wurden, gab

der Salineninspector J. Huͤlsse daselbst

Brahmapumpen an, die den Vortheil darbieten, daß der Kolbenliederung

noͤthigenfalls von Außen und augenbliklich nachgeholfen werden kann, und bei

denen, um Kosten zu sparen, ein hoͤlzerner Stiefel in Anwendung gebracht

wurde. Sie rechtfertigen die Erwartungen vollkommen, welche man von ihnen hatte, und

zeigen sich bei laͤngerem Kolbenhube und geringerem Kolbendurchmesser viel

vortheilhafter als fruͤher angewendete mit geringerer Hubhoͤhe und

groͤßerem Kolbendurchmesser. Sie sind aber, da sie als Saug- und

Drukpumpen wirken, namentlich bei Bewegung durch Wasserraͤder zu empfehlen,

so bald die Soole auf die Gradirhaͤuser gehoben wird, weil man bei ihnen

nicht noͤthig hat, wie bei bloßen Saugsaͤzen, die Bewegkraft bis auf

die groͤßte Hoͤhe der Wasserhebung fortzupflanzen, und daher an Einfachheit in

den Verhaͤltnissen der bewegenden Maschinerie gewinnt.

Bei fruͤheren Anlagen solcher Pumpen, welche auf die allgemein

gewoͤhnliche Art eingerichtet waren, nach welcher das Gurgelrohr vom tiefsten

Punkte des Kolbenrohres ausging, zeigte sich bald eine nicht unbedeutende

Verminderung der Ausgußmenge im Druksaze, als deren Ursache bald das Vorhandenseyn

einer Luftblase zur Seite des Kolbens in dem zwischen demselben und dem Cylinder

befindlichen abgeschlossenen Raume erkannt wurde, welche nicht entweichen konnte und

beim Saugen durch Vergroͤßerung ihres Volumens, beim Druͤken durch

Verringerung desselben nachtheilig wirkte. Um wenigstens auf kurze Zeit den

schaͤdlichen Einfluß derselben zu entfernen, wurde am hoͤchsten Punkte

des Stiefels ein Loch in denselben gebohrt, das mit einer Schraube verschlossen

wurde, und durch welches man zuweilen die gefangene Luftblase auspfeifen lassen

konnte, wenn ihr Einfluß zu schaͤdlich wurde. Da dieß jedoch nur ein

unzureichendes Palliativmittel ist, so wurde bei einer neuen Construction solcher

Pumpen der ganz genuͤgende Ausweg eingeschlagen, das Gurgelrohr unten aus dem

Cylinder zu fuͤhren und oben unmittelbar unter der Cylinderdeke ein kleines,

durch ein Ventil verschlossenes Rohr nach dem Steigrohre zu fuͤhren; hiebei

wird durch lezteres alle Luft, die den hoͤchsten Punkt des Stiefels einnimmt,

ebenfalls in die Steigroͤhre abgefuͤhrt, ohne daß doch die Hauptmasse

des Wassers genoͤthigt waͤre, durch den engen Raum zwischen Kolben und

Stiefel hindurchzutreten, was nur mit Erregung eines bedeutenden Hindernisses

geschehen koͤnnte.

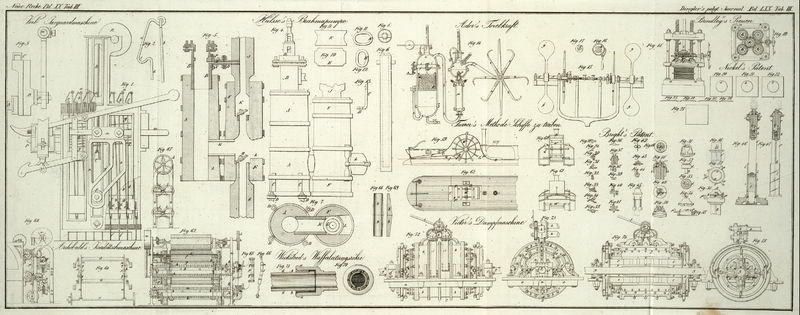

In den Abbildungen auf Taf. III, welche

saͤmmtlich im 18ten Theile der natuͤrlichen Groͤße dargestellt

sind, ist Fig.

4 eine Seitenansicht, Fig. 5 ein verticaler

Durchschnitt durch die Achsen des Stiefels und der Saug- und

Drukroͤhre, Fig. 6 ein Durchschnitt durch den Kolben, Fig. 7 ein horizontaler

Durchschnitt durch das Gurgelrohr, Fig. 8 eine obere Ansicht

des Kolbens, Fig.

9 – 12 Ansichten des Gurgelrohrs, Fig. 13 Ansicht einer

Schiene zur Befestigung des Stiefels auf die Bodenflaͤche. A, A ist der hoͤlzerne Stiefel, in welchem

oberhalb das gußeiserne Aufsazstuͤk B, B, das die

bei den Brahmapumpen gewoͤhnliche Liederung traͤgt, befestigt ist.

Dieser Aufsaz bedarf keiner weiteren Erklaͤrung, und es ist nur zu

erwaͤhnen, daß er dicht an das Obertheil des Stiefels befestigt werden muß.

Der Stiefel ist durch fuͤnf Ringe gebunden, und laͤuft nach Unten

verstaͤrkt zu. Die beiden unteren Ringe halten die Schienen c fest gegen den Stiefel, welche mit ihren unteren,

horizontal stehenden Lappen D die Befestigung des

Stiefels auf der Unterlage zulassen.

Das Gurgelrohr E verbindet den Stiefel A mit dem Ventilstoke

E, in welchen von Unten das Saugrohr G mit dem Saugventile H

eingesezt ist, und der oben das Drukrohr I und das

Drukventil K traͤgt. Zu beiden Ventilen gelangt

man durch zwei Spunde, welche auf die gewoͤhnliche Art angebracht sind.

Den wesentlichsten Theil der Vorrichtung stellt das zwischen B und I befindliche obere Gurgelrohr dar,

welches aus den mit dem Cylinder und mit einander verschraubten Stuͤken N und O besteht, an denen

das erste das Ventil Q traͤgt, zu welchem man

nach Wegnahme der Platte P gelangen kann; das leztere

Stuͤk O ist an seinem Ende konisch

verjuͤngt gearbeitet und in das Drukrohr I dicht

schließend eingetrieben. Der Kolben R, ein hohler, an

seinem Boden verschlossener Gußeisencylinder, ist oben mit einer Oeffnung zur

Aufnahme des Keiles S versehen, durch welchen die

Kolbenstange T mit ihm verbunden wird, und traͤgt

außerdem oben zwei schiefe Abschaͤrfungen U, U,

in welche sich das schraͤg zugearbeitete Ende der hoͤlzernen

Kolbenstange einlagern kann.

Nach angestellten Versuchen mit zwei Pumpen, welche 11'

4'' hoch saugen und 27'

8'' hoch druͤken, Kolben von 5'' Durchmesser und eine Hubhoͤhe von 35,625 Zoll

haben, betrug die wirklich ausgegossene Soolmenge 698,61 Kubikzoll; der vom Kolben

beschriebene Raum oder der theoretische Ausguß aber 699,14 Kubikzoll; folglich

Verlust 0,53 Kubikzoll, d.h. 0,00076 oder 0,076 Proc. des theoretischen

Ausgusses.

Bei einer anderen Pumpe betrug die Saughoͤhe 15 Fuß, die Drukhoͤhe 27

Fuß 8 Zoll; der Durchmesser des massiven Kolbens 6 Zoll; die Hubhoͤhe 35,75

Zoll, und die durch Kubiciren gefundene Ausgußmenge pro

Spiel 1003,75 Kubikzoll. Da nun hier die theoretische Ausgußmenge 1010,295 Kubikzoll

betraͤgt, so ist der Verlust 6,545 Kubikzoll, d.h. 0,00648, oder 0,648 Proc.

der theoretischen Ausgußmenge.

Hiebei ist noch zu bemerken, daß die Pumpen seit 4 Monaten in ununterbrochenem Gange

waren, ohne daß das Mindeste an der Liederung vorgenommen worden war.

Tafeln