| Titel: | Verbesserungen an den Maschinen oder Apparaten zum Kardätschen der Wolle und zum Streichen, Stükeln, Vorspinnen und Ausstreken der Wollenflöthen, worauf sich John Archibald, Fabrikant zu Alva in der Grafschaft Fürling in Schottland, am 4. August 1836 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 70, Jahrgang 1838, Nr. XLV., S. 191 |

| Download: | XML |

XLV.

Verbesserungen an den Maschinen oder Apparaten

zum Kardaͤtschen der Wolle und zum Streichen, Stuͤkeln, Vorspinnen und

Ausstreken der Wollenfloͤthen, worauf sich John Archibald, Fabrikant zu Alva in der

Grafschaft Fuͤrling in Schottland, am 4. August

1836 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts. Jul. 1838, S.

193.

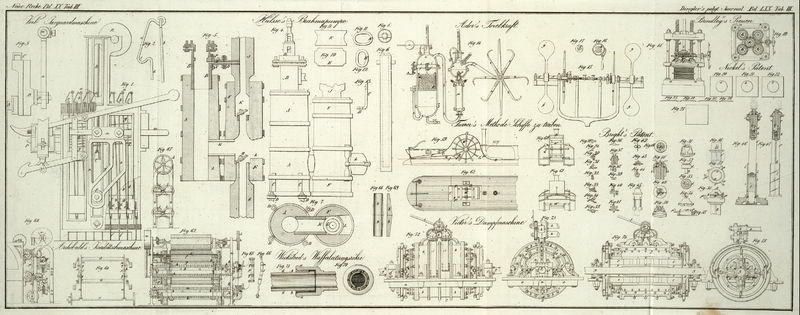

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Archibald's Verbesserungen an den Maschinen zum Kardaͤtschen

der Wolle.

Meine Erfindung sezt mich in Stand eine groͤßere Menge Wolle oder eine

groͤßere Anzahl der zur Tuchfabrication bestimmten Wollenwikler zu liefern,

als dieß nach der bisherigen Kardaͤtschmethode moͤglich war. Ich bezweke dieß durch

Anwendung zweier Streichcylinder, die zum Theile und auf eigenthuͤmliche

Weise mit Drahtkarden besezt sind, und vermoͤge einer neuen Methode die

Streichkaͤmme in Bewegung zu sezen. Meine Verbesserungen machen es ferner

moͤglich, die aus den Kannen herausfallenden Wikler gerade zu richten und mit

den Enden an einander zu stuͤkeln, so daß man mit einer Maschine zwei

ununterbrochene Wikler erzeugen kann, die dann noch zum Behufe des Vorspinnens

ausgestrekt werden.

Mein verbesserter Mechanismus beruht hauptsaͤchlich in einem eisernen

Gestelle, das sich an dem Streichende der Kardaͤtschmaschine, mit der er

verbunden ist, und von der aus alle seine Theile ihre Bewegung mitgetheilt erhalten,

befindet. Fig.

62 ist ein Fronteaufriß dieses Gestelles, hinter dem man die

Kardaͤtschmaschine sieht. Fig. 63 zeigt es in einem

Endaufrisse mit einem Theile der Kardaͤtschmaschine. Die Seitentheile dieses

Gestelles a, a, a sind durch die horizontalen Balken b, b, b miteinander verbunden. An den Wellen der

Kardaͤtschmaschine sind zwei Streichcylinder c, c

aufgezogen, welche die Wollenfasern auf gewoͤhnliche Weise von dem großen

Cylinder her erhalten. Die Streichkaͤmme d, d

streichen die Wollenfasern von den Karden der Streichcylinder in die Buͤchsen

oder Kammern e, e ab, aus denen sie auf

gewoͤhnliche Weise von den gerieften Walzen f, f

aufgenommen und vorne wieder abgegeben werden. Die Wolle faͤllt jedoch hier

nicht auf ein endloses Tuch, wie dieß an den gewoͤhnlichen Maschinen der Fall

ist, sondern die Wikler fallen, wie sie einzeln aus den Buͤchsen heraus

gefoͤrdert werden, in eine Art winkeligen, von den Fluͤgeln g, g gebildeten Trog.

Diese Fluͤgel g, g oͤffnen sich in gewissen

Zeitraͤumen, und wenn sie geoͤffnet sind, so faͤllt der in dem

Troge befindliche Wikler auf ein endloses Leder h,

welches uͤber die Rollen i, j, die mit ihren

Zapfen in dem Gestelle laufen, gespannt ist. Dieses Leder fuͤhrt den Wikler

in seitlicher Richtung zwischen der Rolle j und der

Drukwalze k durch, und wenn der gestrichene Wikler so

weit fortbewegt worden, daß sein Ende in eine kleine Entfernung von dem Ende der

Fluͤgel g gelangt ist, so oͤffnen sich die

Fluͤgel abermals, damit eine neue Wiklerlaͤnge auf gleiche Weise auf

das Leder h herabfalle, und damit hiebei an den Enden

zweier Wikler kleine Portionen von Wollenfasern miteinander in Beruͤhrung

kommen. Die beiden Enden werden bei dem Durchgange zwischen der Rolle j und der Drukwalze k in

Folge des hiebei Statt findenden Drukes miteinander verbunden. Erhoͤht wird

deren gegenseitige Adhaͤsion uͤbrigens noch durch die Drehung der

Fasern, welche, nachdem der Wikler das Leder bereits verlassen, zwischen anderen

Walzen bewirkt wird.

Der Wikler gelangt naͤmlich nach dem Austritte aus den Drukwalzen j, k zwischen ein Paar kleiner Strekwalzen m, m, die mit groͤßerer Geschwindigkeit umlaufen,

als die Drukwalzen, und die also die Wollenfasern des Wiklers ausstreken. Zwischen

den Strek- und den Drukwalzen befindet sich aber noch ein anderes Walzenpaar

m, m von groͤßerem Durchmesser, welches gegen

erstere unter rechten Winkeln umlaͤuft. Diese Walzen sind so gestellt, daß

sich ihr Umfang, welcher etwas convex ist, beinahe beruͤhrt. Da sie beide in

gleicher Richtung umlaufen, so wird der Wikler bei seinem Durchgange zwischen ihnen

durch die Reibung der beiden umlaufenden Walzenoberflaͤchen eine

temporaͤre Drehung erhallen, so daß die Wollenfasern an jenen Stellen, an

denen die Wiklerenden angestuͤkelt wurden, in innige Verbindung kommen. Man

kann demnach auf diese Weise Wikler von jeder beliebigen Laͤnge erzielen.

Um meinen Mechanismus noch anschaulicher zu machen, und um noch deutlicher zu zeigen,

wie man mit ihm Wikler von jeder Laͤnge erhaͤlt, will ich nunmehr

meinen Streichapparat beschreiben. Man sieht in Fig. 64 die beiden

Streichlamme d, d an den gegliederten Stangen n, n angebracht; die gerieften Walzen und die

uͤbrigen in der Fronte befindlichen Apparate sind dagegen weggelassen, um die

Zeichnung nicht zu verwirren. An Hoͤrnern oder Armen, welche aus dem Gestelle

der Kardaͤtschmaschine hervorragen, sind zwei senkrechte Stangen p, p, in welche Leitungsfugen oder Laͤngenspalten

geschnitten sind, angebracht. In diesen Fugen gleiten die an den gegliederten

Stangen n, n befestigten Zapfen q, q, q, damit die Streichkaͤmme auf diese Weise geleitet oder

gefuͤhrt werden, waͤhrend sie durch das Umlaufen der Kurbelwelle r auf und nieder bewegt werden.

In Fig. 65

sieht man eine der gegliederten Stangen des Streichkammes von der Seite betrachtet.

Fig. 66

gibt eine aͤhnliche Ansicht von einer der Fuͤhrstangen. s ist hier das Gewinde, in welchem sich die gegliederten

Stangen abbiegen, waͤhrend sich die Streichkaͤmme auf und nieder

bewegen. Mittelst dieser Gewinde s und der in den

Fuͤhrstangen p, p gleitenden Zapfen q, q werden die Streichkaͤmme beim Emporsteigen

von den Streichcylindern abgezogen, waͤhrend sie beim Herabsinken wieder ihr

Geschaͤft vollbringen. Alle diese Bewegungen werden, wie man sieht, durch die

unterhalb angebrachte Kurbelwelle r, r, die selbst

wieder auf die gewoͤhnliche Weise umgetrieben wird, hervorgebracht.

Den beiden Streichcylindern gebe ich irgend einen erforderlichen Durchmesser, und auf

ihrem Umfange bringe ich in der Richtung ihrer Achse von einem Ende zum andern zwei,

drei oder mehrere Blaͤtter Drahtkarden an. Der zwischen den

Kardenblaͤttern gelassene freie Zwischenraum darf nicht von geringerer Breite seyn

als die Kardenblaͤtter selbst. Auch muß die gegenseitige Stellung der

Streichcylinder in der Maschine eine solche seyn, daß die einzelnen

Kardenblaͤtter beider Cylinder abwechselnd in Thaͤtigkeit kommen,

damit die Karden eines jeden Streichcylinders in entsprechenden Zeitraͤumen

Wolle von dem großen Kardaͤtschcylinder aufnehmen.

Die auf solche Weise von den Streichcylindern abgestrichenen Wollenfasern fallen

zwischen die umlaufenden gerieften Walzen f, f und deren

Buͤchsen e, e, damit sie auf die

gewoͤhnliche Weise zu Wiklern geformt werden. Als solche gelangen sie beim

Austritte aus den Buͤchsen in die zu ihrer Aufnahme bestimmten winkeligen

Troͤge g, g. Da es von Belang ist, daß jeder

Wikler moͤglichst gerade in seinen Trog gelegt werde, so fand ich es

fuͤr gut, die vordere Kante der Buͤchsen aus Metallblech zu

verfertigen, damit die Wollenfasern nicht an dem Holze der Buͤchsen

haͤngen bleiben koͤnnen. Ich biege ferner diesen vorderen Rand oder

die sogenannte Lippe der Buͤchse in der Mitte etwas weniges nach

Abwaͤrts, wie man dieß in Fig. 62 sieht, damit der

mittlere Theil des Wiklers zuerst aus der Buͤchse austrete. Diese Einrichtung

habe ich getroffen, weil sich der Wikler bei dieser Methode auszufallen am

leichtesten gerade in seinen Trog legt. Um uͤbrigens dieß noch mehr zu

beguͤnstigen, und um das Haͤngenbleiben der Wollenfasern an dem

Umfange der gerieften Walzen zu verhuͤten, lasse ich aus einer Reihe kleiner,

in der horizontalen Roͤhre t angebrachter

Loͤcher uͤber die Fronte der gerieften Cylinder Luftstroͤmchen

nach Abwaͤrts streichen. Die zu diesem Zweke noͤthige Luft

laͤßt sich mittelst eines in dem Gehaͤuse u befindlichen Windfanges, der von der Treibwelle her mittelst eines

Treibriemens und einer Rolle oder auch auf irgend andere Weise in Bewegung gesezt

wird, in die Roͤhre eintreiben.

In der Fronteansicht Fig. 62 sowohl, als auch

in der seitlichen Ansicht Fig. 63 sieht man die

Fluͤgel des oberen winkeligen Troges g, g

geschlossen, und zur Aufnahme der aus den Buͤchsen e herabfallenden Wikler bereit. An dem zur Rechten gelegenen Ende des

Troges befindet sich aber bei z eine Oeffnung, bei der

ein Theil des Wiklers heraushaͤngt, damit er den fruͤher abgelagerten

Wikler, der sich auf dem unterhalb befindlichen Leder in seitlicher Richtung bewegt,

beruͤhre. Ich versichere mich demnach auf solche Art der Beruͤhrung

der Fasern zweier Wikler; und wenn der untere Wikler auf dem Leder so weit nach

Rechts gefuͤhrt worden, daß sein Ende nur mehr 1 1/2 Zoll von dem aus dem

oberhalb befindlichen Troge heraushaͤngenden Wiklerende entfernt ist, so

oͤffnet sich der Fluͤgel des Troges, damit der in ihm befindliche

Wikler herabfalle, und sich in Beruͤhrung mit dem Ende des vorhergehenden

Wiklers weiter fortbewege. Damit jedoch der Wikler vollkommen gerade auf das Leder

gelegt werde, habe ich an dem linken Ende des hinteren Fluͤgels des Troges

eine kleine Lippe angebracht, die man in Fig. 62 durch Punkte

angedeutet sieht, und welche dieses Ende des Wiklers so lange aufhaͤlt, bis

es in Folge der Bewegung des Leders angezogen wird. Empfehlenswerth fand ich es, an

den beiden Seiten des Leders eine Reihe von Gabeln aus duͤnnen Blechstreifen

anzubringen, welche als Fuͤhrer dienen und das Abgleiten des Wiklers

uͤber die eine oder die andere Seite verhuͤten.

Die zum Oeffnen des Troges h bestimmten Vorrichtungen

ersieht man aus der Endansicht Fig. 63. An der Welle des

vorderen oder beweglichen Fluͤgels g ist

naͤmlich ein Kurbelarm v befestigt, und dieser

steht mit einer horizontalen Stange w in Verbindung,

welche durch ein Gewinde an einem an dem Seitengestelle der Maschine befindlichen

Kurbelarm x aufgehaͤngt ist. An dem

entgegengesezten Ende dieser Stange w befindet sich eine

Reibungsrolle, die auf dem Umfange eines an der Welle des Streichcylinders

aufgezogenen Muschelrades y ruht. Sowie also der

Streichcylinder umlaͤuft, treibt der groͤßere Radius des Muschelrades

die Stange w und den Kurbelarm v zuruͤk, wodurch der bewegliche Fluͤgel des Troges g geschlossen erhalten wird. Wenn aber beim Umlaufen des

Cylinders die Reibungsrolle der Stange w von dem

groͤßeren auf den kleineren Halbmesser des Muschelrades faͤllt, so

kehrt die Stange augenbliklich wieder zuruͤk und der Fluͤgel

oͤffnet sich, so daß der Wikler auf die oben beschriebene Weise auf das

endlose Leder h herabfallen kann.

Die Wollenwikler, welche, wie gesagt, von dem endlosen Leder seitlich hin

gefuͤhrt werden, laufen unter der Drukwalze h

durch, damit die angestuͤkten Enden hiedurch in innigere Beruͤhrung

miteinander gebracht werden. Die Wellzapfen dieser Drukwalzen, die nur einen ihrer

Schwere entsprechenden Druk ausuͤben, und welche durch die Reibung des unter

ihnen hinweggehenden endlosen Leders umgetrieben werden, laufen lose in

ausgeschnittenen, an der Stange b festgemachten

Traͤgern. Die endlosen Leder h, h und die Rollen

i, j, i erhalten ihre Bewegung von der

Kardaͤtschmaschine her durch ein Winkel- und Zahnrad mitgetheilt. Von

den Drukwalzen aus gelangen die gestuͤkelten Wikler an die Strekwalzen m, m, von denen die untere in einem von dem Ende des

Gestelles auslaufenden Arme in Zapfenlagen laͤuft, und mittelst eines

Zwischenrades von einem an der Welle der Rolle j

aufgezogenen Zahnrade umgetrieben wird, waͤhrend die obere, die bloß in Folge

ihrer Reibung an der unteren Walze umlaͤuft, in einem Arm aufgezogen ist, der

mittelst eines Gewindes emporgehoben werden kann, wie dieß aus der partiellen Endansicht in Fig. 67

erhellt. Die Drehungswalzen l, l, die aus einem glatten,

an den Kanten abgerundeten Raͤderpaare bestehen, laufen an Zapfen, die in das

Endgestell eingelassen sind, wobei sie mit ihrem Umfange beinahe in gegenseitiger

Beruͤhrung stehen. Zur Seite eines jeden dieser Raͤder I befindet sich eine ausgekehlte Rolle, und uͤber

diese Rolle laͤuft von der großen, oberhalb angebrachten Rolle A her eine Treibschnur. Leztere erhaͤlt ihre

Bewegung von einer an ihrer Welle angebrachten kegelfoͤrmigen Rolle, die von

der Treibwelle her ihre Bewegung bekommt. Die beiden Raͤder l, l laufen demnach in einer und derselben Richtung um,

und bewirken hiebei, daß die zwischen ihnen durchgehenden Wikler eine

temporaͤre Drehung erleiden, in Folge deren die gestuͤkelten Enden

hinreichend fest miteinander verbunden werden.

Tafeln