| Titel: | Ueber die verbesserte Jacquardmaschine der HHrn. d'Homme und Romagny; von Hrn. Prof. Rabenstein. |

| Fundstelle: | Band 70, Jahrgang 1838, Nr. XLVI., S. 195 |

| Download: | XML |

XLVI.

Ueber die verbesserte Jacquardmaschine der HHrn.

d'Homme und

Romagny; von Hrn. Prof.

Rabenstein.

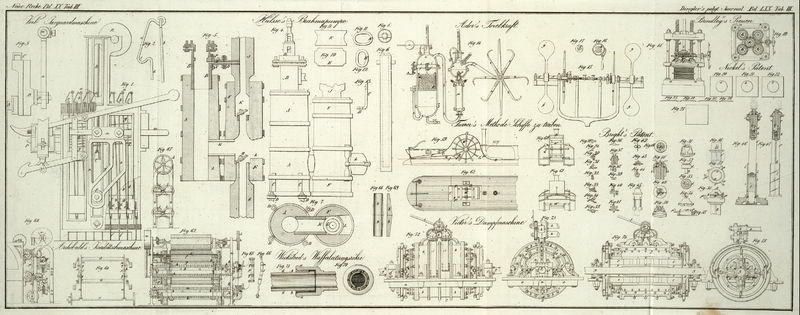

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Rabenstein, uͤber die verbesserte

Jacquardmaschine.

So gewiß es ist, daß Jacquard genau mit den

Beduͤrfnissen der Weberei bekannt war und diesen zufolge seinem Stuhle eine

bis jezt noch unuͤbertroffene Zwekdienlichkeit gab, so ist derselbe doch in

einzelnen Punkten noch einiger Verbesserungen faͤhig. Unter diese Punkte

gehoͤrt namentlich die Einrichtung, daß die Nadeln durch Spiralfedern gegen

die Karden gedruͤkt werden, wodurch Stoͤrungen beim Gebrauche der

Maschine veranlaßt werden; denn wenn schon uͤberhaupt Federn bei Maschinen

moͤglichst vermieden werden muͤssen, da ihre Spannkraft sich nach und

nach vermindert, so ist auch besonders die Anwendung so vieler einzelner Federn

wegen mangelnder Gleichfoͤrmigkeit der Spannung zu widerrathen.

Durch die Mechaniker d'Homme und Romagny in Paris ist an der Jacquardmaschine eine Einrichtung getroffen

worden, durch welche die Federn entbehrlich gemacht werden. Fig. 1 ist eine

Seitenansicht in 1/4 der natuͤrlichen Groͤße, welche links oben und

rechts unten ein Stuͤk Durchschnittszeichnung enthaͤlt, um die

erwaͤhnte Einrichtung deutlicher zu zeigen. Fig. 2 zeigt ein einzelnes

Platin in natuͤrlicher Groͤße; dasselbe besteht aus einem am obern

Ende gekruͤmmten Drahte a und einem zweiten b, welcher durch ein Oehr mit dem Drahte a verbunden ist. Sizt a im

Punkte c auf einer Flaͤche auf, so wird, wenn

kein Hinderniß vorhanden ist, b durch seine Schwere den

Haken a herabziehen und den Theil d noͤthigen, nach Links auszuschlagen. In Fig. 1 zeigt sich nun

aber, daß das verlaͤngerte Ende d an dem

Winkelstuͤk e anliegt und auf demselben zugleich

aufsizt. Eine Zweihundert-Maschine besizt acht solcher Winkelstuͤke,

die durch die ganze Breite der Maschine hindurchgehen und an den Seiten zu einem

Roste verbunden sind. Bei der gezeichneten Stellung wuͤrden durch den

aufbewegten Rost alle Platinen gehoben werden, folglich auch alle

eingehaͤngten Schnuͤre f, f aufgehen.

Liegt aber nun auf dem Prisma P (welches

gewoͤhnlich Cylinder genannt wird) eine durchloͤcherte Karde, so wird,

wie gewoͤhnlich, ein Theil der Nadeln g, g nach

Rechts vorgeschoben, und die mit denselben durch die Oehre h,

h in Verbindung stehenden Draͤhte dadurch von dem Roste

weggeschoben, wodurch verursacht wird, daß der Rost, ohne sie zu heben, aufgeht.

Platinen und Schnuren der weggeschobenen Nadeln bleiben in Ruhe und bilden so mit

den aufgehobenen den Sprung in der Kette. Sobald der Rost niedergeht, sezen sich die

Enden d, d der Platinen wieder auf und koͤnnen

nun von Neuem wieder herabgestoßen werden. Die Nadeln g,

g liegen etwas schraͤg, um leichter zuruͤkgehen zu

koͤnnen und damit die Oehre h, h in ihrer

Hoͤhe nicht zu sehr abweichen.

Die Verbindung des Rostes zeigt Fig. 3, wo A ein abgebrochenes Winkelstuͤk ist, B die vertikale Fuͤhrung im eisernen Geleise

bewirkt, C einen Henkel vorstellt, deren zu beiden

Seiten einer angebracht ist, um die Gurte D (Fig. 1) zu

befestigen, welche mit der Rolle R verbunden sind und

durch deren Umdrehung gehoben werden.

Eine andere Verbesserung, welche jedoch minder wesentlich ist, zeigen ebenfalls Fig. 1 und 3. Das Prisma

P bewegt sich gewoͤhnlich im Bogen, wird aber

durch den hier angegebenen Mechanismus mit sich selbst parallel horizontal

ausgeschoben und eingezogen. Auf dem Stabe m ist der

Rahmen n festgeschraubt; in dem Schlize o desselben bewegt sich die Rolle p, welche sich gleichzeitig mit dem Roste hebt und senkt, und dabei gegen

die schiefe Ebene q druͤkt, wodurch n und m in der Richtung des

angezeichneten Pfeiles bewegt werden. Mit m steht das

Prisma P in Verbindung; senkt sich p, so wird daher P gegen die

Nadeln bewegt, hebt sich p, so wird P von den Nadeln abgeruͤkt; P ist dabei immer rechtwinkelig gegen die Nadeln gerichtet. Hiedurch

wird auch die bei der alten Einrichtung nothwendige freistehende Feder entbehrlich

gemacht. Das Umdrehen des Prismas geschieht uͤbrigens hier genau so wie

fruͤher.

Der beschriebene Stuhl wird nicht nur Alles leisten, was der bisherige leistete, und

seine Bewegungen werden dabei sicherer und leichter und fuͤr

sorgfaͤltige Fabrication geeigneter seyn, um so mehr, wenn die ganze

Vorrichtung von Eisen ausgefuͤhrt ist, wie dieß die Zeichnung voraussezt. In

Chemnitz werden bereits drei der angegebenen Maschinen bearbeitet, an deren Leistung

man um so weniger zweifelt, als sich eine technische Deputation des

Handwerkervereins schon guͤnstig uͤber dieselbe aussprach.

(Gewerbebl. f. Sachsen, 1838, S. 74-75.)

Tafeln