| Titel: | Verbesserungen an den Dampfkesseln, worauf sich William Gilman, Ingenieur von Bethnalgreen in der Grafschaft Middlesex, am 17. Aug. 1837 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 70, Jahrgang 1838, Nr. LVII., S. 242 |

| Download: | XML |

LVII.

Verbesserungen an den Dampfkesseln, worauf sich

William Gilman,

Ingenieur von Bethnalgreen in der Grafschaft Middlesex, am 17. Aug. 1837 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts. Septbr. 1838, S.

349.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Gilman's verbesserte Dampfkessel.

Die unter gegenwaͤrtigem Patente begriffenen Erfindungen lassen sich in

fuͤnf verschiedene Abschnitte bringen. Sie betreffen naͤmlich: 1)

einen neuen oder verbesserten Bau der Kammern, aus denen der Dampfkessel oder

Dampferzeuger besteht, und in denen das Wasser in Folge ihrer

eigenthuͤmlichen Einrichtung waͤhrend des Siedens circuliren muß. 2)

einen verbesserten Bau der Dampfkessel, gemaͤß welchem die einzelnen schmalen

Kammern, aus denen der Kessel zusammengesezt ist, mit Faͤchern, die unter der

Linie der Roststangen anzubringen sind, ausgestattet werden, damit diese

Faͤcher den sich bildenden Bodensaz aufnehmen. Es soll hiedurch dem

Verbrennen der Boͤden der Kammern, welches bekanntlich Statt findet, wenn sie

uͤber dem Feuer angebracht und der directen Einwirkung desselben ausgesezt

sind, vorgebeugt werden. 3) eine Verbesserung an den Metallplatten, die man zum Baue

der aus schmalen Kammern zusammengesezten Dampfkessel oder Dampfgeneratoren

verwendet. Diese Verbesserung besteht in einem solchen Auswalzen der Platten, daß

sie an jenen Stellen, an denen die Loͤcher fuͤr die Nieten

ausgeschlagen zu werden pflegen, und an denen sie also eine Schwaͤchung

erleiden, eine Verdikung und mithin eine groͤßere Staͤrke bekommen. 4)

eine verbesserte Einrichtung der Cylinder und der Ventile jener Dampfmaschinen, in

denen der Dampf ausdehnungsweise arbeitet; d.h. an denen der Dampf mit hohem Druke

in einen Cylinder eintritt, um, nachdem er in diesem seine Kraft auf den Kolben

ausgeuͤbt hat, in einen anderen Cylinder von groͤßeren Dimensionen zu

entweichen, und in diesem seine Kraft auf einen anderen Kolben auszuuͤben.

Die Cylinder werden der neuen Methode gemaͤß innerhalb einander angebracht,

und saͤmmtliche Kolbenstangen mit einem einzigen Querhaupte verbunden. Die

Schiebventile betreffend ist fuͤr eine Einrichtung gesorgt, bei der die

Dampfwege saͤmmtlicher Cylinder gleichzeitig geoͤffnet und geschlossen

werden. 5) endlich Verbesserungen an der nach dem Principe der sogenannten Barker'schen Muͤhle arbeitenden rotirenden

Dampfmaschine.

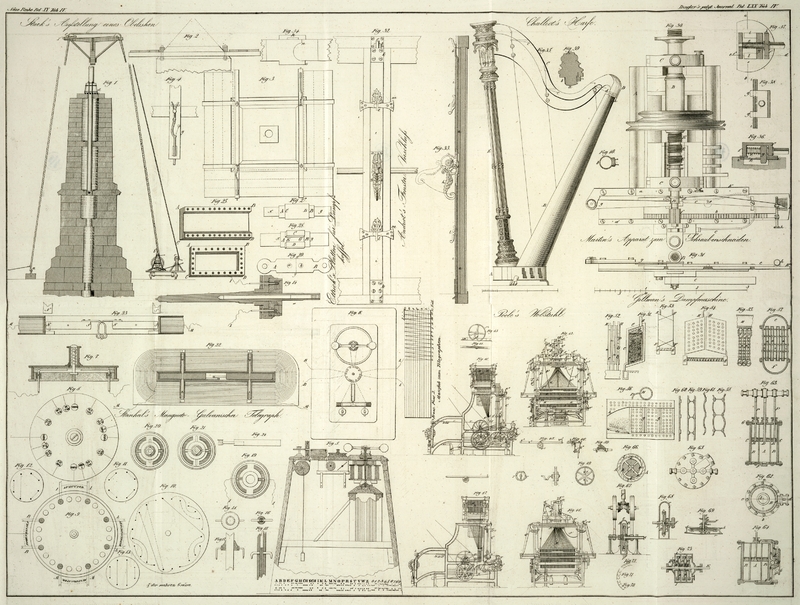

Was nun die in den ersten Abschnitt gehoͤrende Erfindung, naͤmlich den

Bau eines Kessels betrifft, bei welchem das der Einwirkung des Feuers ausgesezte

Wasser in neben einander angebrachten Kammern circulirt, so sieht man in Fig. 51 eine

dieser Kammern in einem senkrechten Durchschnitte, waͤhrend Fig. 52 einen Theil eines

derlei Dampfkessels in einem Endaufrisse zeigt. Diese Kammern bestehen aus zwei

parallelen Seitenwaͤnden a, a, von denen in Fig. 51 die

eine weggelassen ist, um das Innere sichtbar werden zu lassen, und aus den

Randstuͤken C, C, welche durch Nieten oder Bolzen

fest damit verbunden sind. Zwischen den beiden Seitenwaͤnden befinden sich

die Zwischenstufe B, B, und sowohl durch erstere als

durch leztere gehen die Nieten c, c, c, welche das Ganze

so fest zusammenhalten, daß es dem in dessen Innerem entstehenden Druke zu

widerstehen vermag. Die diagonale oder schraͤge Stellung der

Zwischenstuͤke B, B bewirkt, daß der in den

Zwischenraͤumen erzeugte Dampf in der Richtung der Pfeile in den senkrechten

Canal D emporsteigt. Bei diesem Emporsteigen an die

Oberflaͤche gibt er das uͤberschuͤssige Wasser, welches er mit

sich fuͤhrt, ab; und da dieses Wasser in dem absteigenden Canale E zuruͤkfließt, so ergibt sich, daß eine

fortwaͤhrende Circulation des Wassers innerhalb der Kammern Statt findet. F ist die Roͤhre, durch welche die Kammern von

dem mit der Speisungspumpe in Verbindung stehenden Gefaͤße G her ihren Wasserzufluß erhalten. Dieses Gefaͤß

kann irgend eine entsprechende Gestalt haben, und die Kammern lassen sich

laͤngs ihm auf die aus Fig. 52 ersichtliche

Weise reihen. Die Kammern sind auf die gewoͤhnliche Weise durch

Roͤhren verbunden; wenn sie hingegen einander kreuzen, wie z.B. in dem

Aufrisse, Fig.

53, zu ersehen ist, so sind sie abwechselnd auf der einen oder anderen

Seite mit den Gefaͤßen G, G verbunden. Man kann

die Kammern uͤbrigens aber auch in zwei geschiedenen Reihen anbringen, wie

dieß in dem Aufrisse, Fig. 54, angedeutet ist.

Die Roͤhre H leitet den in den Kammern erzeugten

Dampf in einen Dampfbehaͤlter, mit dem alle die einzelnen Kammern in

Verbindung stehen.

Der Patenttraͤger bindet sich bei dem Baue dieser Art von Kessel nicht an die

flachen parallelen Seitenplatten, indem die Zwischenraͤume eben so gut auch

cylindrisch oder oval seyn koͤnnen. Diesen Zwek erreicht man z.B., wenn man

die Platten mit Modeln oder auf irgend andere Weise in Falten legt, und die

gegenuͤberliegenden Erhoͤhungen oder Grate zusammennietet; oder wenn

man die Platten zum Theil faltet und dann Zwischenplatten dazwischen bringt. Auch der Winkel, unter

dem der Scheitel und der Boden der Kammern an die Seitenwaͤnde stoßen, ist

kein bestimmter, da die Kammern vierekig und die in ihnen befindlichen

Zwischenstuͤke unter dem erforderlichen Winkel gestellt seyn koͤnnen.

Man kann diese Zwischenstuͤke, anstatt ihnen eine Neigung gegen die

senkrechten Canale D, E zu geben, auch unter einem

rechten Winkel mit diesen laufen lassen, in welchem Falle dann die zur Bewirkung der

Circulation noͤthige Neigung dadurch erzielt wird, daß man den Kammern selbst

eine Neigung gibt. Man kann ferner die Kammern ganz mit Wasser gefuͤllt

erhalten, und die Scheidung des Dampfes von dem Wasser in einem eigenen

Gefaͤße vor sich gehen lassen; in welchem Falle dann das in diesem

Gefaͤße abgesezte Wasser durch eine Roͤhre in die Speisungskammer G zuruͤkfließen koͤnnte, um zur Speisung

des senkrechten Canales E und der damit verbundenen

Raͤume verwendet zu werden. Endlich kommt noch zu bemerken, daß die Kammern,

wie gesagt, entweder aus Metallplatten gebaut, oder auch mit Ausnahme des

senkrechten Canales E aus einem Stuͤke gegossen

werden koͤnnen. Dieser Canal muß naͤmlich nach der ganzen

Laͤnge der Kammer offen bleiben, damit man, nachdem die Oeffnungen an den

Enden gegossen worden, den Kern herausnehmen kann. Der Schluß waͤre dadurch

zu bewirken, daß man auf die an jedem Ende des offenen Canales befindlichen

Randvorspruͤnge ein entsprechendes Metallstuͤk bolzt.

Der zweite, den Bau der Dampfkessel betreffende Theil der Erfindung erhellt aus Fig. 55, wo

ein Theil eines Kessels mit einer anderen Art von Kammer in einem senkrechten

Querdurchschnitte abgebildet ist, waͤhrend man in Fig. 56 einen zwischen

einem Kammerpaare genommenen Laͤngendurchschnitt durch den Kessel sieht. Das

Neue an diesen Kammern ist hauptsaͤchlich darin gelegen, daß sie sowohl am

oberen, als am unteren Ende eine Erweiterung haben, und daß hiedurch, wie Fig. 55 zeigt,

der Boden und der Scheitel des Feuerzuges d, d gebildet

wird. Die obere Erweiterung e, e bildet zugleich eine

Wasser- und Dampfkammer, die irgend eine erforderliche Hoͤhe haben

kann, waͤhrend die untere Erweiterung f eine

Kammer fuͤr den Bodensaz bildet, welche sich unter den Roststangen befindet,

und welche folglich der directen Einwirkung des Feuers nicht ausgesezt ist. Jede

dieser Erweiterungen ist zum Behufe der Reinigung entweder an dem einen oder an

beiden Enden mit entsprechenden Einsteigloͤchern zu versehen. Man kann

uͤbrigens auch die unteren Loͤcher mit Roͤhren ausstatten, und

diese mit einer gemeinschaftlichen, zum Ausblasen bestimmten Roͤhre in

Verbindung bringen. Die Seitenwaͤnde der Kammern sind, damit sie dem Druke

zu widerstehen

vermoͤgen, wie aus dem Durchschnitte, Fig. 55, erhellt, durch

eine sogenannte lange Vernietung zusammengenietet; sie koͤnnen entweder flach

und eben oder gewoͤlbt und zwischen den Nietenlinien gefaltet seyn, wie man

dieß an den partiellen Kesseldurchschnitten, Fig. 58 und 59, sehen

kann. Wenn man es fuͤr gut findet, so kann man die Kammern an ihren schmalen

Seiten durch querlaufende Feuerzuͤge, die man in Fig. 56 bei g, g angedeutet sieht, von einander trennen. Bei dem

Baue des Kessels selbst kann man der groͤßeren Bequemlichkeit wegen die

Kammern zuerst in einzelnen Stuͤken verfertigen und aus diesen dann den

vollkommenen Kessel zusammensezen. Bestuͤnden die Kammern aus zwei

Stuͤken, so koͤnnte man in der unteren Erweiterung ein

Zwischenstuͤk anbringen, und zwar so, daß nur an dem oberen Theile eine

Communication mit der anderen Haͤlfte bleibt. In diesem Falle wuͤrde

das zur Speisung dienende Wasser zuerst in die hintere Haͤlfte der Kammern

gelangen, waͤhrend die vordere Haͤlfte dadurch gespeist wuͤrde,

daß das Wasser aus einer Kammer in die andere uͤberfließt, indem an dem

oberen Theile durch die Dampf- und Wasserkammer eine freie Communication

besteht. Die obere Erweiterung einer jeden Kammer kann entweder in einer geraden

horizontalen Linie oder auch in einer Curve bis uͤber die Feuerstelle hinaus

gefuͤhrt werden, wie dieß in Fig. 56 bei h, h angedeutet ist. Ebenso laͤßt sich auch die

untere Erweiterung unter den Roststangen fortfuͤhren.

Jede der Kammern ist mit einer Roͤhre P,

Fig. 56,

versehen, die den Dampf in eine Dampfkammer H leitet,

aus der er dann in die Maschine gelangt. Das Wasser wird durch eine

gemeinschaftliche Roͤhre, von welcher Roͤhrenarme an jede einzelne

Kammer auslaufen, eingefuͤhrt. Was uͤbrigens die Form des

Wasserbehaͤlters oder die Verbindungsweise der Kammern unter einander, oder

die Verbindung der Speisungsroͤhre mit den Kammern anbelangt, so bindet sich

der Patenttraͤger an keine bestimmte Methode. Auch bemerkt er, daß die

Stellung des Kessels eine solche seyn soll, daß jede Kammer, im Falle sie einer

Ausbesserung bedarf, durch einfache Abnahme ihrer Speisungs- und

Dampfroͤhren herausgenommen und durch eine andere ersezt werden kann, ohne

daß die uͤbrigen Kammern deßhalb irgend eine Stoͤrung erdulden. Die

ganze Reihe von Kammern soll durch lange Bolzen, welche von einer Seite des Kessels

bis zur anderen laufen, und an deren Enden man, nachdem sie durch Ohren, welche sich

an den beiden aͤußersten Kammern befinden, gegangen, Muttern anschraubt,

gehoͤrig zusammengehalten werden.

Eine Modification dieser Art von Kessel sieht man aus dem Querdurchschnitte Fig. 57. Die

Kammern des Kessels haben hier parallele Waͤnde und koͤnnen irgend eine

beliebige Laͤnge, Hoͤhe und Dike haben. Sie sind am Scheitel und am

Grunde gegen die obere und gegen die untere Kammer e, f,

welche beide mir saͤmmtlichen mittleren Kammern i,

i verbunden sind, offen. Die oberen und unteren Raͤnder der

Seitenwaͤnde der mittleren Kammern sind durch ein im Winkel gebogenes Eisen

so miteinander verbunden, daß die Eisen der gegenuͤberliegenden Waͤnde

zweier Kammern sowohl oben als unten etwas uͤber einander zu liegen kommen,

und wenn sie vernietet worden, Scheitel und Boden der Feuerzuͤge a, a, a bilden. Wollte man den Feuerzuͤgen eine

groͤßere Weite geben, als bei der Anwendung der erwaͤhnten Winkeleisen

thunlich ist, so koͤnnte man zur Verbindung der im Winkel gebogenen Theile

auch eine aufgenietete Platte benuzen. Um aus einem Aggregate solcher Kammern einen

vollkommenen Kessel zu bilden, hat man oben und unten nur eine halbcylindrische oder

auch anders geformte Kuppel aufzunieten, wie man in Fig. 57 sieht; denn dann

ist sowohl fuͤr den Dampf als fuͤr den Bodensaz eine eigene Kammer

gebildet. Der Ofen laͤßt sich eben so wie der in Fig. 56 abgebildete

dadurch bilden, daß man die Dampfkammer uͤber die Roststangen hinaus reichen

laͤßt, und die aͤußeren Kammern weiter gegen die Fronte vor

fuͤhrt. Man kann, um einen vollkommenen Kessel zu bilden, entweder eine

hinreichende Anzahl der beschriebenen Kammern miteinander verbinden; oder man kann

mehrere solcher verbundener Kammern neben einander reihen, gleichwie dieß bei den

mehr einfachen Kammern, Fig. 55, der Fall ist.

Das Wasser wird auf irgend eine fuͤr zwekmaͤßig erachtete Weise von

einem Behaͤlter her geliefert; der Dampf dagegen wird seinem Behaͤlter

zugefuͤhrt.

Der dritte Theil der Erfindung, welcher die Bildung der zu den Dampfkesseln,

Dampfgeneratoren und Dampfbehaͤltern bestimmten Metallplatten betrifft,

erhellt aus Fig.

60 und 61. Leztere Figur ist ein Durchschnitt einer Eisen- oder

Kupferplatte, an welcher beim Auswalzen Rippen oder Erhoͤhungen erzeugt

wurden, deren gegenseitige Entfernung, Breite und Dike durch den Druk bedingt ist,

den die Platte wahrscheinlich auszuhalten haben duͤrfte. Diese Rippen werden,

wenn zwei parallele Oberflaͤchen auf die aus Fig. 58 und 59

ersichtliche Weise zusammengenietet werden, oder wenn ihre Vereinigung durch kurze

Nieten zu geschehen hat, den Nieten mehr Halt geben, als dieß an den

gewoͤhnlichen Metallplatten der Fall ist. Wollte man zwei parallele Platten,

gleichviel, ob die zwischen ihren Rippen befindlichen Theile eben oder

gewoͤlbt sind, durch Schweißung miteinander verbinden, so muͤßte man

die Rippen zweier derlei Platten miteinander in Beruͤhrung bringen, sie in

solcher erhalten, waͤhrend man die Platten in einem entsprechenden Ofen bis zur

Schweißtemperatur erhizt, und dann die Schweißung durch den Druk eines Walzenpaares

oder einer anderen geeigneten Vorrichtung vollbringen. Fig. 61 ist ein

Durchschnitt einer buchtigen oder gefalteten Metallplatte mit ausgebauchten

Zwischenraͤumen, an der die dikeren Stellen mit a,

a bezeichnet sind. In Fig. 58 sieht man einen

Theil einer Kammer, welche aus solchen Platten zusammengesezt worden ist.

Die erste der die Dampfmaschinen selbst betreffenden Erfindungen bezieht sich auf

jene Art von Maschinen, an denen der Dampf ausdehnungsweise arbeitet, oder die nach

dem Principe der Woolf'- und Edward'schen Expansionsmaschine mit Doppelcylindern gebaut sind. Die

Ventile und Roͤhren erhalten hiedurch eine bedeutende Vereinfachung,

abgesehen davon, daß auch an dem Raume, den die Maschine zu ihrer Aufstellung

erheischt, bedeutend erspart wird. Die Cylinder sollen dieser Einrichtung

gemaͤß innerhalb einander angebracht und dabei ihre Dampfwege so geordnet

werden, daß es nur eines einzigen Ventiles bedarf, um den Dampf in dem ersten

Cylinder uͤber und unter dem Kolben eintreten, hierauf in dem

groͤßeren oder aͤußeren Cylinder an den Boden oder Scheitel des

Kolbens gelangen, und endlich aus dem zweiten Cylinder in den Verdichter oder

noͤthigen Falles noch in einen anderen Cylinder entweichen zu lassen. Fig. 62 ist

ein horizontaler Durchschnitt durch die beiden Cylinder, woraus sowohl deren

Stellung, als auch jene des Schiebventiles, durch welches die Ein- und

Auslaßcanaͤle veraͤndert werden, erhellt. Fig. 63 ist ein

senkrechter Durchschnitt durch die Cylinder nach der in Fig. 62 angedeuteten

Linie a, b; und Fig. 64 ist ein

aͤhnlicher Durchschnitt nach der Linie c, d. Der

erste oder innere Cylinder A ist von einem

aͤußeren Cylinder B umgeben, der seinerseits mit

einem Gehaͤuse oder Mantel C, C ausgestattet ist.

Der Kolben D des inneren Cylinders ist von

gewoͤhnlicher Art und auch auf die herkoͤmmliche Weise durch seine

Kolbenstange mit dem Querhaupte verbunden. Der Kolben E

des aͤußeren Cylinders dagegen muß eine ringfoͤrmige Gestalt haben,

wie Fig. 63

zeigt, und auch an seiner inneren Seite mit einer Liederung versehen seyn, die sich

an der aͤußeren Oberflaͤche des Cylinders A reibt. Dieser ringfoͤrmige Kolben hat zwei oder mehrere

Kolbenstangen P, P, die an dasselbe Querhaupt geschirrt

sind, wie die Kolbenstange des inneren Cylinders. Die Kraft wird auf solche Art

concentrirt und laͤßt sich mithin auch besser anwenden, als wenn man mit den

Kolbenstangen zweier von einander getrennter Cylinder zu thun hat. Beide Cylinder

haben eine gemeinschaftliche Bodenplatte F und auch

einen gemeinschaftlichen Dekel G; die Gefuͤge

muͤssen jedoch sehr genau abgeschliffene Oberflaͤchen haben, damit Alles ganz

gut zusammen paßt. Der Mantel des aͤußeren Cylinders ist dazu bestimmt, die

Temperatur in demselben zu erhalten, und dadurch die Ausdehnung des inneren

Cylinders auszugleichen.

An dem senkrechten Durchschnitte, Fig. 64, bemerkt man das

Ventil H und die abwechselnden Ein- und

Auslaßcanaͤle a, a und b,

b. Ein Blik auf die Zeichnung wird sowohl dieses Ventil als auch dessen

Spiel verstaͤndlich machen. Der Cylinder A wird

von dem Ventilsize oder von der Dampfbuͤchse her auf die herkoͤmmliche

Weise mit Dampf gespeist; c ist die von dem Kessel

herfuͤhrende Dampfroͤhre. Das Ventil H hat

zwei Wege, von denen der eine d den Dampf aus dem

Cylinder A in den groͤßeren Cylinder B leitet, waͤhrend der andere e den Dampf aus dem Cylinder B in die Auslaßroͤhre L leitet. Das

Spiel dieses Ventiles duͤrfte fuͤr keinen Praktiker einer weiteren

Erlaͤuterung beduͤrfen.

Der Patenttraͤger besteht nicht darauf, daß nur zwei Cylinder concentrisch

innerhalb einander angebracht werden; er schlaͤgt vielmehr vor, sich dreier

concentrischer Cylinder zu bedienen, wenn die Kraft vom Anfange bis zum Ende des

Hubes besser ausgeglichen werden soll, als dieß mit zwei Cylindern moͤglich

ist, besonders wenn kein Schwungrad gehoͤrig angebracht werden kann. In

diesem Falle findet ein Theil der gewuͤnschten Ausdehnung des Dampfes im

zweiten, die volle Ausdehnung aber erst im dritten Cylinder Statt. Es versteht sich

von selbst, daß hier zwei ringfoͤrmige Kolben und drei Reihen von Dampfwegen,

die auf die aus der Zeichnung ersichtliche Weise vom Boden und Scheitel der drei

Cylinder ausgehen, erforderlich werden. Ein einziges Ventil reicht auch bei dieser

Einrichtung aus, nur muß dasselbe drei Leitungswege besizen, die ebenso angeordnet

sind wie die Wege des oben beschriebenen Ventiles. Anstalt zweier Stangen kann man

an jedem der ringfoͤrmigen Kolben eben so gut auch vier anbringen, die dann

an ein mit Armen ausgestattetes Querhaupt geschirrt werden muͤssen, wie dieß

aus Fig. 65

erhellt. Waͤren drei Cylinder vorhanden, so muͤßten die Arme des

Querhauptes nothwendig so verlaͤngert werden, daß auch die Kolbenstangen des

zweiten ringfoͤrmigen Kolbens damit verbunden werden koͤnnten. Was die

Fixirung des inneren Cylinders anbelangt, so bindet sich der Patenttraͤger

hierin an keine Vorschrift, so wie man auch die Boden- und Dekelplatte

fuͤr jeden einzelnen Cylinder aus einem eigenen Stuͤke bestehen lassen

kann.

Eine weitere Erfindung und Verbesserung betrifft die nach dem Principe der

sogenannten Barker'schen Muͤhle arbeitende

rotirende Dampfmaschine, oder vielmehr jene Maschine, die in aͤlterer Zeit

schon von Hero und in neuerer von Avery

empfohlen wurde. Die Bewegung wird hier erzielt durch die Reaction des Dampfes,

welcher frei aus Oeffnungen, die sich im Umfange einer Trommel oder eines Rades

befinden, oder aus den Enden roͤhrenfoͤrmiger, unter rechten Winkeln

gegen einander gestellten Armen ausstroͤmt. Fig. 66 ist ein

senkrechter Querdurchschnitt der neuen Maschine nach der in dem senkrechten

Laͤngendurchschnitte, Fig. 67, durch Punkte

angedeuteten Linie e, f. A, B sind die beiden

Raͤder, aus denen die Maschine besteht, und welche an gesonderten Wellen

aufgezogen sind. Das Rad B ist an der hohlen Welle g fixirt, die in dem Gestelle der Maschine in

entsprechenden Zapfenlagern laͤuft, und deren Ende auf irgend eine der

uͤblichen Verkuppelungsmethoden mit der Dampfzufuͤhrungsroͤhre

verbunden ist. Die Welle leitet den Dampf in die Mitte des Rades B, von wo aus er dann durch die Canale i, i,

Fig. 66, in

den ringfoͤrmigen, am Umfang des Rades befindlichen Canal h, h vertheilt wird. Aus diesem Ringe stroͤmt der

Dampf durch die an dessen Umfang angebrachten Oeffnungen k,

k aus, wobei er die Fluͤgel oder Schaufeln l,

l des zweiten Rades A trifft, so daß also

dieses Rad A in einer dem Rade B entgegengesezten Richtung umgetrieben wird. Das aͤußere

Gehaͤuse r, r ist mit einer Roͤhre s versehen, durch welche der verbrauchte Dampf austritt.

Da bereits von Anderen verschiedene Arten umlaufender Arme, Trommeln und

Raͤder vorgeschlagen und angewendet wurden, so bindet sich der

Patenttraͤger an keine bestimmte Form des Dampfrades B. Er erklaͤrt vielmehr ausdruͤklich, daß seine Erfindung

lediglich in der Anwendung des concentrischen Rades A,

dessen Ring sich in derselben Ebene bewegt wie das Dampfrad, beruht. Dieser Ring ist

mit den Fluͤgeln oder Schaufeln ausgestattet, deren Stellung deutlich aus

Fig. 66

erhellt.

Das Spiel dieser Maschine ist folgendes. Der frei bei den Oeffnungen b ausstroͤmende Dampf theilt dem umlaufenden

Koͤrper, aus dem er ausstroͤmt, nur einen Theil seiner Geschwindigkeit

mit, woraus denn folgt, daß die nicht mitgetheilte Geschwindigkeit ebenso verwendet

werden kann, wie Dampf, der mit einer gleichen Geschwindigkeit aus einer

unbeweglichen Muͤndung ausstroͤmt. Diese Geschwindigkeit wird nun

benuzt, um das concentrische Fluͤgelrad in Bewegung zu sezen, und zwar in

einer den Austrittsmuͤndungen entgegengesezten Richtung. Diese Bewegungen

werden mittelst irgend eines der bekannten Mechanismen in der Haupttreibwelle F combinirt, wie dieß z.B. in Fig. 67 durch Riemen und

Trommeln geschieht.

Fig. 68 zeigt

eine Modification der verbesserten rotirenden Dampfmaschine. Dieser gemaͤß

laͤuft das concentrische Fluͤgelrad frei an der Achse oder Welle des

Dampfrades, und die Bewegungen beider Raͤder A, B

sind mittelst der drei Winkelraͤder m, n, o

combinirt. Das Rad m ist an der Nabe des

Fluͤgelrades fixirt. Das Zwischenrad n

laͤuft an einem Zapfen und ruht mit seiner Welle in einem an dem Gestelle

befestigten Traͤger. Das dritte Rad o endlich ist

an der Welle des Dampfrades fixirt. Die Kraft der beiden Raͤder A, B wird also in der Treibwelle F combinirt und concentrirt, und von dieser durch ein Treibband, einen

Rigger oder irgend eine andere taugliche Vorrichtung weiter fortgepflanzt.

In Fig. 69

sieht man die eben beschriebene Modification in horizontaler Stellung angewendet.

Die hohle Welle g des Dampfrades B laͤuft durch eine andere hohle Welle, an der das

Fluͤgelrad A aufgezogen ist. Die Bewegungen

dieser Wellen und deren Kraft sind auf die oben beschriebene Weise mittelst dreier

Winkelraͤder in der Treibwelle F concentrirt.

Diese Maschine ist auch in solchen Faͤllen anwendbar, wo Wasser die

Triebkraft bildet; denn wenn das Wasser, nachdem es wie an der Barker'schen Muͤhle durch Oeffnungen von gehoͤrigen

Dimensionen ausgetreten, auf die Fluͤgel des concentrischen Rades

faͤllt, so wird dieß ebenso umgetrieben werden, wie es in dem zuerst

beschriebenen Falle durch Dampf getrieben wurde.

In Fig. 70,

71 und

72 sieht

man verschiedene Formen von Fluͤgeln und deren Stellung in dem Ringe des

Rades A. Die Zeichnungen sind so deutlich, daß es keiner

Beschreibungen bedarf. Wuͤnschenswerth ist es, daß die Raͤnder der

Fluͤgel der austretenden Fluͤssigkeit dargeboten werden, wie dieß aus

Fig. 66

erhellt. Der Ausschnitt, in den die Fluͤgel eingesezt werden, kann entweder

die Gestalt eines Vierekes haben, wie z.B. in Fig. 67; oder man kann

ihm irgend eine winkelige, Fig. 68 und 69, oder eine

krummlinige Form geben.

Eine fernere Verbesserung der rotirenden Maschinen beruht auf einer Verbindung der

oben in Hinsicht auf die ausdehnungsweise arbeitenden Maschinen angegebenen

Verbesserungen mit dem Principe der rotirenden Maschinen. Fig. 73 zeigt eine

demgemaͤß eingerichtete Maschine in einem Laͤngendurchschnitte. Das

luftdicht schließende Gehaͤuse I, I ist durch die

Scheidewaͤnde P, P in mehrere, mit 1, 2, 3

bezeichnete Kammern abgetheilt, und in jeder dieser Kammern ist an der Hauptwelle

F ein dem oben beschriebenen aͤhnliches oder

auch anders gebautes Dampfrad B aufgezogen. Jedes dieser

Raͤder hat einen hohlen Halsring g, der sich in

den entsprechenden Scheidewaͤnden in kegelfoͤrmigen Anwellen bewegt.

Diese hohlen Halsringe leiten den Dampf aus den Kammern in das Innere der

Raͤder. Der in

der Roͤhre K herbeistroͤmende Dampf tritt

in die Mitte des Ra des in Nr. 1 ein, und entweicht durch die am Umfange dieses

Rades befindlichen Loͤcher in die Kammer Nr. 1, die hiedurch zum

Dampfbehaͤlter fuͤr das in Nr. 2 befindliche Rad wird. Ebenso wird die

Kammer 2 zum Dampfbehaͤlter fuͤr das Rad in Nr. 3, und so fort durch

alle Kammern, welche die Maschine zaͤhlt. Diese Zahl leidet nur durch den

Druk des Dampfes im Kessel und durch das Verhaͤltniß, welches in der

Differenz des Dampfdrukes in den verschiedenen Kammern besteht, eine

Beschraͤnkung.

Der Patenttraͤger bemerkt, daß aus der beschriebenen Verbindung einer Reihe

von Kammern und Raͤdern kein Vortheil erwachsen wuͤrde, wenn die

Oeffnungen saͤmmtlicher Raͤder gleichen Flaͤchenraum

haͤtten. Der Vortheil ergibt sich vielmehr erst dann, wenn man diesen

Flaͤchenraum an den auf einander folgenden Raͤdern so regelt, daß in

dem Druke, den der Dampf in den verschiedenen Kammern hat, eine bestimmte Differenz

besteht und unterhalten wird; und wenn man so viele Raͤder und Kammern

miteinander in Verbindung bringt, daß die Expansivkraft des Dampfes gaͤnzlich

erschoͤpft ist, bevor derselbe in die atmosphaͤrische Luft oder in den

Verdichter entweicht. Gesezt z.B., daß die Roͤhre K Dampf liefere, dessen Druk 80 Pfd. auf den Zoll betraͤgt; daß die

Differenz des Drukes in den einzelnen Kammern 10 Pfd. ausmache, und daß 8 Kammern

vorhanden sind, so erhellt offenbar, daß mit jeder Verminderung des Drukes durch die

Ausdehnung auch eine entsprechende Zunahme im Volumen Statt finden wird; und daß der

Uebergang dieses groͤßeren Volumens aus einer Kammer in die andere,

waͤhrend gleichzeitig das angegebene Differenzverhaͤltniß des Drukes

beibehalten wuͤrde, gaͤnzlich von der gehoͤrigen Regulirung der

Oeffnungen bedingt waͤre. Ist diese Regulirung erzielt, so muß nothwendig

durch die ganze Reihe von Kammern die Geschwindigkeit eine gleichfoͤrmige

bleiben. Nimmt man demnach an, daß sich der Dampf in demselben Verhaͤltnisse

ausdehne wie die atmosphaͤrische Luft, und daß der Druk des Dampfes in der

lezten Kammer durch Ausdehnung auf 10 Pfd. per Zoll

vermindert worden, so hat sich das Volumen des Dampfes im Vergleiche mit dem

urspruͤnglichen Volumen um das Achtfache vergroͤßert; woraus dann

folgt, daß die Oeffnungen des lezten Rades acht Mal mehr Flaͤchenraum haben

muͤssen, als jene des ersten der acht Raͤder, und daß deren

Reactionskraft folglich auch acht Mal so groß seyn wird. Da die Ausdehnung in der

ersten Kammer beginnt und durch die ganze Kammerreihe fortwaͤhrt, so wird der

Gesammtbetrag der erzielten Kraft, nach dem Verhaͤltnisse der

atmosphaͤrischen Ausdehnung berechnet, beilaͤufig 2 2/3 Mal soviel

betragen, als wenn der Dampf nur durch ein einziges Rad gestroͤmt waͤre.

Zu bemerken kommt nur noch, daß man die Kraft noch erhoͤhen kann, wenn man in

jeder der Kammern an der Hauptwelle ein Fluͤgelrad A,

A. aufzieht, und sich dann der bei Fig. 68 beschriebenen

Steuerung bedient.

Tafeln