| Titel: | Verbesserungen an den Stühlen zum Weben façonnirter Zeuge, worauf sich Moses Poole, am Patent Office, Lincoln's Inn in der Grafschaft Middlesex, am 30. Nov. 1837 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 70, Jahrgang 1838, Nr. LXIV., S. 280 |

| Download: | XML |

LXIV.

Verbesserungen an den Stuͤhlen zum Weben

façonnirter Zeuge, worauf sich Moses Poole, am Patent Office, Lincoln's Inn in

der Grafschaft Middlesex, am 30. Nov. 1837 ein

Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Septbr.

1838, S. 129.

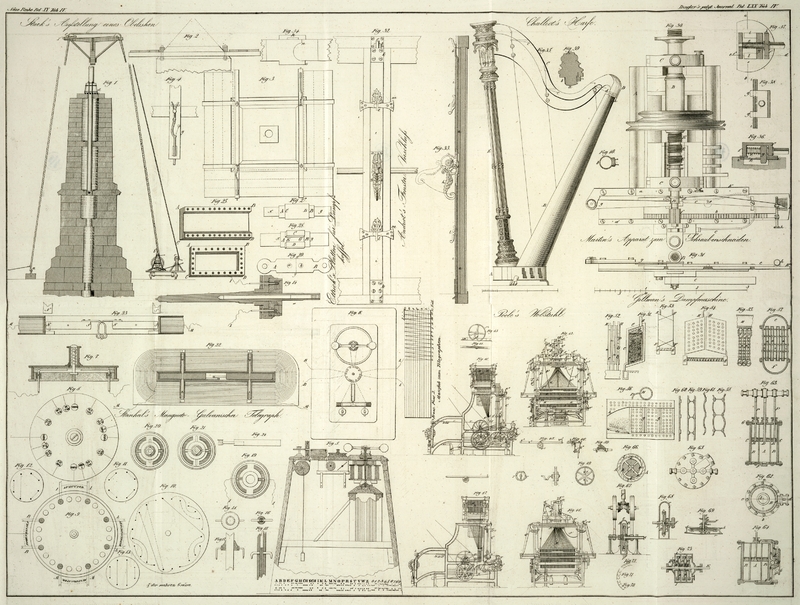

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Poole's verbesserte Stuͤhle zum Weben façonnirter

Zeuge.

Die gegenwaͤrtigem Patente zu Grunde liegende Erfindung beruht auf der

Anwendung der bekannten Jacquard'schen Maschinerie auf

die sogenannten mechanischen Webestuͤhle, um mittelst Dampf oder einer

anderen Triebkraft façonnirte Seiden-, Baumwoll-, Hanf-,

Leinen- oder andere Zeuge fabriciren zu koͤnnen. Obschon es bereits

mannigfache Vorrichtungen gibt, denen gemaͤß die Art und Weise, auf welche

die Faͤden in einem Gewebe gelegt werden, nach dem Jacquard'schen Systeme durch Anwendung durchloͤcherter Pappendekel

controlirt werden soll; und obschon wir bereits mehrfache Arten mechanischer, durch

Dampf oder eine andere Triebkraft in Bewegung zu sezender Webestuͤhle

besizen, so geschieht es nun meines Wissens doch zum erstenmal, daß das Jacquard'sche System mit einem mechanischen Webestuhle in

Verbindung gebracht wird.

Fig. 41 zeigt

den neuen Webestuhl in einem Seitenaufrisse, waͤhrend man denselben in Fig. 42 in

einem Frontaufrisse dargestellt sieht. An beiden Figuren sind zur Bezeichnung

gleicher Theile gleiche Buchstaben beibehalten. Ich habe der Beschreibung nur die

Bemerkung vorauszuschiken, daß ich bei derselben angenommen habe, der mit acht Lizen

erzeugte Grund des Fabricates habe das Aussehen von sogenanntem Atlas. Sollte der

Grund ein anderer seyn, so muͤßte eine etwas andere Einrichtung getroffen

werden; ich habe uͤbrigens gedacht, daß meine Beschreibung am deutlichsten

ausfallen muͤßte, wenn ich den Stuhl dabei als in der Erzeugung eines

bekannten Fabricates begriffen dachte.

Die Rolle oder Trommel A wird von einer Dampfmaschine

oder einer anderen Triebkraft her mittelst eines Treibriemens in Bewegung gesezt. An

ihrer Welle befinden sich die Kurbelarme B, an denen die

beiden Verbindungsstangen C angebracht sind. Leztere

theilen die Bewegung auf solche Art an die Lade D mit,

daß diese so viele Schlaͤge macht, als die Rolle A Umgaͤnge vollbringt. Die Bewegung der Lade bedingt das Aufrollen

des fabricirten Zeuges auf den Werkbaum, und in dem Maaße, als die Fabrication

fortschreitet, auch das Abwinden der Kette von dem Kettenbaume. An der Welle des Werkbaumes E, auf dem das erzeugte Gewebe aufgewunden wird,

befindet sich das Rad F, welches in das an der Welle des

Zahnrades H aufgezogene Getrieb G eingreift. An der Welle des Zahnrades H

bemerkt man einen Hebel I, an dessen Ende die in das Rad

H einfallenden Sperrkegel oder Daͤumlinge J angebracht sind. Derselbe Hebel ruht mit seinem

anderen Arme auf einer Walze K, die an dem Hebel L, dessen Drehpunkt sich unter der Welle des Zahnrades

H befindet, aufgezogen ist. Die Stange N verbindet das Ende dieses Hebels L mit der Lade. Um uͤbrigens den Hebel L auf der erforderlichen Hoͤhe zu erhalten, ist

auch noch eine andere Stange O vorhanden. An dem Hebel

I ist mittelst einer Schnur oder einer Stange das

Gewicht P aufgehaͤngt, welches die Sperriegel J fortwaͤhrend mit dem Zahnrade H in Beruͤhrung erhaͤlt. Am Schlusse einer

jeden Bewegung der Lade D wird der Hebel L von der Stange N

aufgehoben, wo dann die Walze K ihrerseits die auf ihr

ruhenden Arme des Hebels I emporhebt. Durch leztere

Bewegung werden die die Sperrkegel J fuͤhrenden

Arme des Hebels I dagegen herabgesenkt, so daß diese

Sperrkegel die Zaͤhne des Rades H verlassen, und

dafuͤr in andere, weiter unten befindliche Zaͤhne einfallen. Wenn die

Lade D hingegen wieder zuruͤkkehrt, so sinkt der

Hebel L herab, ohne daß jedoch seine Walze K die Arme des Hebels I in

die Hoͤhe treibt, da diese durch das Gewicht P

herabgezogen werden. Dagegen steigen die die Sperrkegel J fuͤhrenden Arme empor, um das Rad H

um eben so viele Zaͤhne umzutreiben, als die Sperrkegel waͤhrend der

Bewegung der Lade D voruͤbergehen ließen.

Waͤhrend sich die Lade vorwaͤrts bewegt, haͤlt ein Sperrer R, der bei S einen Drehpunkt

hat, das Rad H fest. Die Bewegung, die das Rad H durch die Sperriegel J

mitgetheilt erhielt, pflanzt sich durch das Getrieb G an

das an der Welle des Werkbaumes E befindliche Rad F fort, so daß also auf diesen Baum eine den

Verhaͤltnissen der Durchmesser der Raͤder H und F und des Getriebes G, und der Zahl der Zaͤhne, an denen die

Sperrkegel J beim Herabfallen voruͤbergingen,

entsprechende Zeuglaͤnge aufgewunden wird. Die Zeuglaͤnge, welche der

Werkbaum bei jedem Schlage der Lade aufrollt, und der Schlag, den das Fabricat

erleidet, laͤßt sich demnach beliebig reguliren. Je schneller sich das

Getrieb G bewegt, um so weniger wird der Zeug geschlagen

werden. Die Festigkeit desselben laͤßt sich also durch Regulirung der

Laͤnge der Stange N, die den Hebel L mit der Lade D verbindet,

veraͤndern. Wenn man z.B. diese Stange verlaͤngert, so wird die Lade

den Hebel L nicht so hoch emporheben; folglich wird dem

Hebel I keine so ausgedehnte Bewegung mitgetheilt

werden, die Sperrkegel J werden sich nicht uͤber so viele

Zaͤhne des Rades H bewegen, und der Zeug wird

also, da er nicht so rasch aufgewunden wird, staͤrker geschlagen werden.

Dieses Aufwinden des gewebten Zeuges bedingt ein entsprechendes Abwinden der Kette

T, unter der sich die Walze U befindet. An dieser Walze sind die beiden Riemen V, V befestigt, die, nachdem sie mehreremale um die Walze U gewunden, endlich an den Hebeln X, X, die ihre Drehpunkte in Y haben,

festgemacht sind. An diesen Hebeln befinden sich die Gewichte Z, die den Riemen eine groͤßere oder geringere Spannung geben, je

nachdem man sie mehr oder weniger von den Drehpunkten Y

entfernt. Die Spannung der Riemen V bestimmt die

Spannung der Kette, die jedoch nicht so weit getrieben werden darf, daß dadurch das

Glitschen der beiden Walzenenden U in den dieselben

umschlingenden Riemen verhindert wird. Denn die Reibung dieser Riemen ist es, welche

die Kette auf den gehoͤrigen Grad gespannt haͤlt; und diese Reibung

muß eine solche seyn, daß sie dem Zuge nachgibt, der durch das Aufwinden des Zeuges

auf den Baum E auf die Kette ausgeuͤbt wird. A¹ ist eine kleine Walze, uͤber welche die

Kette laͤuft, nachdem sie die Walze U verlassen;

sie kann mittelst ihrer Anwellen B¹ , die in den Fugen oder Spalten C¹ fixirt sind, hoͤher oder tiefer gestellt werden, so daß

man die Kette auf die Hoͤhe des Geschirres bringen kann. Die drei

Staͤbe D¹, D¹, D¹ dienen dazu, die

Kettenfaͤden in gehoͤriger Ordnung zu erhalten; von ihnen aus laufen

die Faͤden in das Jacquard-Geschirr E¹ ; hierauf in die

Lizen X¹, X¹

, und endlich in das Rietblatt G¹ , worauf sie durch

das Einschießen des Eintrages in Zeug verwandelt an die Querstange und von dieser

hinab an den Werkbaum E gelangen.

Ich gehe nun zur Beschreibung der Anwendung des Jacquard'-schen Apparates uͤber. Dieser Apparat, der, so wie man

sich seiner an den Handwebestuͤhlen bedient, hinlaͤnglich bekannt ist,

beruht auf der Leitung der Bewegung der Kettenfaͤden mittelst einer Reihe

durchloͤcherter Pappblaͤtter, um bei der Damast-,

Seiden- oder sonstigen Weberei Muster zu erzeugen, die durch die Zahl der

Faͤden, welche bei den einzelnen Wuͤrfen der Schuͤze aufgehoben

oder niedergelassen sind, bedingt werden. I¹, I¹ sind die Bleie, welche die Schnuͤre J¹, J¹ des Jacquard-Geschirres bestaͤndig gespannt

erhalten, und deren Gewicht so wie an dem gewoͤhnlichen Jacquard-Stuhle nach der Art und Qualitaͤt des Fabricates

abgeaͤndert werden muß. Die Schnuͤre J¹, J¹ gehen zuerst durch ein

durchloͤchertes Brett K¹, K¹ , welches man in

einigen Fabriken das heilige (holy board) zu nennen

pflegt, und uͤber dem jede einzelne Schnur, je nach dem Muster, welches

gewebt werden soll, mit einer groͤßeren oder kleineren Anzahl von

Schnuͤren verbunden wird. Die Schnuͤre M¹, M¹ laufen ihrerseits durch ein zweites

durchloͤchertes Brett L¹, L¹ damit sie im Koͤrper des Jacquard zusammengehalten werden, worauf dann jede

einzelne Schnur durch das Oehr einer horizontalen Nadel N¹ gefuͤhrt ist. Diese Nadeln sollen je nach der

Laͤnge, die sie haben muͤssen, aus Eisendraht Nr. 13, 14 oder 15

verfertigt werden. Nachdem die Schnuͤre durch das Oehr der Nadel gezogen

worden, fuͤhrt man sie durch die Loͤcher eines dritten Brettes, hinter

dem sie einzeln mittelst eines Knotens festgehalten werden. Außerdem hat jede der

Schnuͤre M¹ beilaͤufig einen Zoll

vor der Nadel, durch die sie gefuͤhrt ist, auch noch einen anderen Knoten.

Hieran sind die Zaͤhne eines Kammes fixirt, der jene Faͤden, die durch

die Wirkung der Nadeln und der Pappblaͤtter aufgehoben worden sind,

emporzuheben hat. P¹, P¹ sind die Daͤumlinge, welche sich bei jeder

Veraͤnderung der Musterblaͤtter umdrehen. Die Aufgabe des unteren

Daͤumlinges ist den Cylinder O¹ , und wenn es noͤthig ist, auch nach der

entgegengesezten Richtung mittelst der Schnur Q¹

und der Rolle R¹ umzudrehen. Diese Schnur Q¹ wird von dem den Stuhl bedienenden Arbeiter

gehalten und in einen Knoten geschlungen. Soll der Cylinder nach entgegengesezter

Richtung umgedreht werden, so wird er in einer Auskerbung zuruͤkgehalten,

wodurch der untere Daͤumling mit dem Jacquard-Cylinder in Beruͤhrung kommt, und der

gewuͤnschte Erfolg auf die bekannte Weise eintritt. S¹, S¹ sind die

durchloͤcherten Pappblaͤtter, welche zum Behufe der Erzeugung des

Musters mit dem Cylinder O¹ in Beruͤhrung

kommen; sie laufen in Gestalt einer endlosen Kette uͤber die zu ihrer Leitung

bestimmten Walzen T¹, T¹. Sie werden hiebei von den ledernen Riemen U¹, U¹

getragen, und sind leicht so zu ordnen, daß sie in einer gewissen Reihenfolge an den

Cylinder gelangen. Ein zur Bedienung des Stuhles aufgestellter Knabe kann leicht mit

den Haͤnden das Emporsteigen dieser Pappblaͤtter reguliren. Der Hebel

V¹ dient dazu, dem Jacquard seine Bewegung mitzutheilen. Die Stange X¹, welche an der Seite des Sahlbandes der Kette hinlaͤuft,

verbindet diesen Hebel mit dem sogenannten Contremarsche Y¹ , der durch eine andere Stange auch

mit dem Tritte Z¹ des Cylinders O¹ in Verbindung steht. Das Gewicht des Trittes

Z¹ ist durch ein auf den Hebel W¹ wirkendes Gewicht ausgeglichen; und um die

Bewegung des Trittes regelmaͤßiger zu machen, ist dessen Ende in einer Spalte

fixirt. Es dreht sich um seinen Drehpunkt A¹ , wenn der Cylinder O¹ gegen die Nadeln N¹ getrieben

wird. Die Loͤcher der Pappblaͤtter bleiben an der Stelle der Nadeln,

die durch sie hindurchgedrungen sind; alle gleichen Pappblaͤtter bringen aber

die Nadeln wieder mit diesen Loͤchern in Beruͤhrung, wodurch die durch

die Nadeln gefuͤhrten Schnuͤre M¹

angezogen und deren

Knoten auf den Zaͤhnen des Kammes fixirt werden. Wenn dann der Hebel V¹ durch die Stange X¹ des an dem Tritte Z¹ angebrachten

Contremarsches Y¹ in Bewegung gesezt wird, so

wird das Muster durch die Pappblaͤtter erzeugt. Der Hebel V¹ ist an einem Eisenstabe D² , der sich an seinen beiden Enden

E², E²

dreht, festgemacht. Ebenso ist an diesem Stabe D²

aber auch noch der Hebel F² befestigt, der an dem

einen Ende mit einer um eine Achse beweglichen Stange G² in Verbindung steht. Das andere Ende dieser Stange G² steht seinerseits mit einer anderen Stange I² in Verbindung, und an der Verbindungsstelle

dieser beiden Stangen befindet sich eine Walze H². Die Stange I² ist mit dem

Gestelle, welches den Cylinder O traͤgt,

verbunden, und die Schraͤgflaͤche J² nimmt die Walze H² auf. Der

andere Arm des Hebels F² ist mit dem den Kamm C² fuͤhrenden Gestelle verbunden, und hebt

also diesen empor, wenn der erstere Arm des Hebels herabgesenkt wird. Wenn der Hebel

V¹ von Oben nach Abwaͤrts gezogen

wird, so erhellt offenbar, daß sich der Hebel F²

gleichfalls in derselben Richtung bewegen, und mithin eine entsprechende Bewegung

der Stange G² , der

Walze H² auf der Schraͤgflaͤche J² , der Stange I² und des einen der Gestelle des Cylinders O¹ veranlassen wird, wodurch bewirkt wird, daß

der Cylinder die Nadeln entfernt. Findet die Bewegung des Hebels V¹ nach entgegengesezter Richtung Statt, so wird

der Cylinder O¹ gegen die Nadeln getrieben.

Waͤhrend der Cylinder O¹ die Nadeln

entfernt, dreht sich einer der Daͤumlinge P¹ , wodurch ein neues Pappblatt vor die

Nadeln gebracht wird. Die Schraͤgflaͤche J² gewaͤhrt nur den Vortheil, daß sie die Bewegungen des Jacquard regulirt. Das Gestell oder der Rahmen, der den

Cylinder O¹ traͤgt, dreht sich am oberen

Theile des Stuhles bei K², und wird mittelst

Schrauben so regulirt, daß die Loͤcher in directe Beruͤhrung mit den

Nadeln kommen. Der untere Theil des Jacquard hat seine

Stuͤzpunkte bei L², L². An dem oberen Ende des Stuhles befinden sich die Schrauben und

Schraubenmuttern, deren Aufgabe es ist, den Cylinder O¹ fixirt zu erhalten, wenn er durch die Daͤumlinge P¹ umgetrieben worden. An dem oberen Theile des

Jacquard ist aber ferner einer Stange N² aufgehaͤngt, die unten mit einem

Gewichte versehen ist; ihr Geschaͤft ist waͤhrend der

ruͤkgaͤngigen Bewegung des Cylinders O¹ jene Nadeln, die bei der Bewegung desselben nach Vorwaͤrts

vorgedrungen sind, wieder zuruͤkzufuͤhren. Sie bewege sich bei O² um eine Spindel; wuͤrde sie stets mit

den Nadeln in Beruͤhrung bleiben, so wuͤrde sie eine bedeutende Gewalt

darauf ausuͤben, was jedoch nicht noͤthig ist, ausgenommen sie werden

durch den Ruͤklauf des Cylinders O¹

zuruͤkgetrieben. Eine nach Abwaͤrts sich erstrekende Verlaͤngerung P² dieser Stange trifft mit einem kleinen

Vorsprunge Q² der Stange I² zusammen. Dieser Vorsprung treibt also beim Zuruͤkweichen

der Stange I² die Verlaͤngerung P² und mithin auch die Nadeln zuruͤk;

dagegen druͤkt die Verlaͤngerung P²

vermoͤge ihrer eigenen Schwere gegen die Nadeln, wenn die Stange I² vorschreitet, um den Rahmen des Cylinders O¹ zu bewegen. R² ist eine kleine horizontale Platte mit mehreren kleinen Walzen,

uͤber welche die Schnuͤre M¹ gegen

die Mitte des Stuhles hin gefuͤhrt werden, damit die den Sahlleisten

zunaͤchst gelegenen Schnuͤre der Kette eben so hoch aufgehoben werden,

als die in der Mitte befindlichen. Je hoͤher der Jacquard uͤber dem Stuhle angebracht wird, um so besser ist es.

Ich will nun zeigen, wie der Stuhl, wenn er in Thaͤtigkeit ist, auf den

Jacquard wirkt. Das Rad S², welches man in Fig. 43 und

44

einzeln fuͤr sich abgebildet sieht, und welches an der Welle T² aufgezogen ist, druͤkt, wenn es

umlaͤuft, den Tritt Z¹ des Cylinders

herab, weil sein Umfang stets mit der an dem Tritte Z¹ angebrachten Walze U² in

Beruͤhrung steht. Die Folge hievon ist, daß der Jacquard mittelst der Stange Z¹ und des

Hebels V¹ in eine entsprechende Bewegung versezt

wird, und daß also von den mit den Schnuͤren in Beruͤhrung stehenden

Kettenfaͤden jene aufgehoben werden, die von den Nadeln erfaßt worden. Bei

jedem Umgange des Rades S² faͤllt jedoch

die Walze U² in einen an dem ersteren

befindlichen Ausschnitt, wie man dieß in Fig. 41 und 43 sieht; und

hieraus folgt, daß die Schnuͤre und mit ihnen auch die emporgehobenen

Kettenfaͤden wieder herabsinken. Wenn in demselben Momente das eben gewebte

Pappblatt durch ein neues ersezt worden, so sezt das Rad S² seine Bewegung fort, wodurch der Tritt Z¹ abermals herabgedruͤkt wird. Die mit den Muster-

oder Pappblaͤttern in Beruͤhrung gebrachten Kettenfaͤden werden

also bei jedem Umgange des Rades S² aufgehoben.

Der Tritt V² bewegt sich, wie Fig. 41 zeigt, an seiner

Welle A³ ; und der

Contremarsch hat seine Welle in B³ , wie dieß in Fig. 42 angedeutet ist.

Jede Schnur ist durch eine Schnur C³ mit einer

Contreschnur verbunden. Zwei andere Schnuͤre oder auch Draͤhte G³ sind an den Hebeln E³ befestigt, die mittelst der Stange F³ mit dem Hebel G³ verbunden sind.

An dem anderen Ende dieses Hebels G³ sind die

Gewichte H³ aufgehaͤngt, welche die Lizen

X³ , die sonst

durch das Gewicht des Trittes und des Gegentrittes herabgezogen werden

wuͤrden, bestaͤndig emporzuziehen streben. In senkrechter Stellung

werden diese Gewichte H³ durch die Fuͤhrer

I³ erhalten. Hieraus ergibt sich, daß, wenn

die Stange Y² herabgesenkt wird, sie mittelst der

beschriebenen Anordnungen die mit ihr in Beruͤhrung stehenden Schnuͤre herabziehen

wird; daß aber, wenn ihre Wirkung aufhoͤrt, die Schnuͤre wieder durch

die Gewichte H³ emporgezogen werden, indem

leztere durch die angegebenen Hebelverbindungen und Schnuͤre auf sie wirken.

Der Tritt V² wird mittelst Fugen, die in das

Gestell J³ geschnitten sind, in einer und

derselben Richtung erhalten. Der Querbalken K³

traͤgt die Welle A² des Trittes Z¹ des Cylinders, so daß also die Hebelarme

dieses Trittes zum Behufe der Regulirung des Winkels, den die Kettenfaͤden zu

bilden haben, um hinreichenden Spielraum fuͤr die Schuͤze zu

gestatten, regulirt werden koͤnnen. Je laͤnger naͤmlich der

Hebelarm ist, um so groͤßer wird dieser Raum seyn und umgekehrt.

Ich will nun zeigen, wie die Lizen X² durch den

Tritt V² und die gegenuͤberliegende Stange

Y² in Bewegung gesezt werden. An der Welle

T² sind acht Kaͤmme oder

Muschelraͤder L³ aufgezogen, welche durch

den Tritt V² in gehoͤriger Ordnung in

Thaͤtigkeit gesezt werden, zu welchem Zweke sie auch spiralfoͤrmig an

der Welle T² angebracht sind. Eine deutlichere

Ansicht derselben erhaͤlt man aus Fig. 50. Mit dieser

Anordnung lassen sich alle dem zu webenden Fabrikate entsprechenden Stellungen

erzielen. Eine an jedem der Tritte V² befindliche

Hervorragung M³ erfaͤhrt die Einwirkung

des zu diesem Gange gehoͤrigen Muschelrades. Der Umfang der Welle T² ist in neun gleiche Theile abgetheilt, von

denen acht von je einem der Muschelraͤder L³ eingenommen werden, waͤhrend der neunte Theil dem Ausschnitte

des Rades S² entspricht. Die im Grunde des

Fabricates befindlichen Lizen bewegen sich nicht; auch sind hier keine

Kettenfaͤden aufzuheben. Die Welle T²

erhaͤlt ihre Bewegung durch das im ihr bemerkbare Rad S² und durch das Getrieb O³ an

der Welle P³ , die

von der Trommel A her umgetrieben wird. Da das Getrieb

O³ neunmal weniger Zaͤhne hat, als das

Rad S², so vollbringt es neun Umlaͤufe,

waͤhrend lezteres einmal umgeht. An der Welle P³ sind zwei Kurbeln befestigt, und an diesen befinden sich zwei

ausgefalzte Stangen C³ , die mit ihren anderen Enden an die Lade D

gefuͤgt sind. Hieraus folgt, daß jeder Umgang der Welle P³ oder des Getriebes O³ einen Schlag der Lade D, jeder

Umgang des großen Rades S² dagegen neun solcher

Schlaͤge bewirkt. Dabei kommt zu bemerken, daß bei dem Atlasgrunde, der hier

als Beispiel gewaͤhlt ist, auf jedes Pappblatt acht

Schuͤzenwuͤrfe kommen; und daß, waͤhrend das Pappblatt

fuͤr ein anderes umgewechselt wird, die Schuͤze ruhig zu verbleiben

hat, wonach also waͤhrend des neunten Schlages der Lade D die Schuͤze unbewegt bleiben muß. Ein Beispiel

wird dieß erlaͤutern. Die Lade D ist auf

gewoͤhnliche Weise an dem oberen Theile des Stuhles aufgehaͤngt; der

Schuͤzentreiber Q³ ist an dem Schwerte K³ der Lade angebracht, und zwar mittelst der Kruͤke S³ ; an ihm bemerkt

man auch den Riemen U³; je weiter er sich bewegt,

um so hoͤher wird er empor gehoben. Seine Bewegung erhaͤlt der

Schuͤzentreiber Q³ durch das an der Welle

T² laufende Rad V³. Diese Raͤder V³, von

denen man in Fig.

45 eines fuͤr sich allein abgebildet sieht, sind in neun gleiche

Theile getheilt, von denen vier ausgetieft sind, waͤhrend die fuͤnf

anderen zahnartige Vorspraͤnge bilden. Der vierte und fuͤnfte Zahn,

welche miteinander verbunden sind, bilden einen Doppelhaken. Auf jedem dieser

Raͤder V³ ruht ein Hebel X³ , der seinen

Drehpunkt in Y³ hat, und an dem sich ein

Vorsprung Z³ befindet. So oft dieser Vorsprung

mit einem der Zaͤhne des Rades in Beruͤhrung kommt, wird der Hebel

aufgehoben; dagegen sinkt dieser herab, wenn der erwaͤhnte Vorsprung in die

ausgetieften Stellen des Rades gelangt. Durch das Umlaufen der Raͤder V³ werden demnach die Hebel X³ abwechselnd gehoben oder herab gesenkt, und

zwar so, daß einer der Hebel gehoben, der andere dagegen gesenkt ist, ausgenommen,

wenn am Ende des Umlaufes die beiden Vorspruͤnge der beiden Raͤder V³ gemeinschaftlich wirken, was bei jedem neunten

Umlaufe des an der Welle P³ befindlichen

Getriebes O³ Statt findet. An das Ende eines

jeden dieser Hebel ist eine Stange W³

gefuͤgt, die mit einem sogenannten Hunde A⁴ in Verbindung steht. Lezterer ist seinerseits auf solche Weise an

dem Gestelle des Stuhles befestigt, daß er sich leicht bewegen kann, wenn der Hebel

X³ gehoben oder gesenkt wird. Vorne vor

diesem Hunde A⁴ ist an dem Schwerte der Lade D ein Mechanismus B⁴

angebracht, den man in Fig. 46 einzeln

fuͤr sich abgebildet sieht, und den ich den Triangel nennen will. Dieser

Triangel vollbringt an der Welle oder Spindel C⁴

, an der sich ein kleiner Vorsprung D⁴ befindet, abwechselnd eine

kreisfoͤrmige und eine horizontale Bewegung. Wenn einer der Hebel X³ durch einen der Zaͤhne der

Raͤder V³ emporgehoben wird, so wird der

correspondirende, damit in Verbindung stehende Hund A⁴ gleichfalls gehoben werden, dagegen wird derselbe herabsinken, so

oft die Hebel X³ in die Austiefungen der

Raͤder V³ einfallen. In der Zeichnung ist

der Hund A⁴ als herabgesunken dargestellt. Die

Lade D trifft bei ihrer Ruͤkkehr auf den

Vorsprung D⁴ des Triangels B⁴ ; und die Folge hievon ist, daß sich

lezterer rasch um seine Welle C⁴ dreht, und

zugleich den ledernen Riemen U³ anzieht, der mit

dem Schuͤzentreiber in Verbindung steht, so daß dann dieser auf die

gewoͤhnliche Weise auf die Schuͤze wirkt. Hat der

Schuͤzentreiber die Schuͤze ausgeschleudert, so wird er durch die

Feder E⁴ wieder an seine Stelle zuruͤk

gefuͤhrt. Der Anordnung der Raͤder V³ gemaͤß, bleibt einer der Schuͤzentreiber im Ruhestand,

waͤhrend der andere in Bewegung ist; beide bleiben sie aber bewegungslos, wenn der

große Zahn der Raͤder V³ gleichzeitig auf

die Hebel X³ wirkt. In diesem Augenblike, wo die

Schuͤze ruht, bewirkt das Rad S² eine

Veraͤnderung der Pappblaͤtter, was denn auch wirklich bei jedem

neunten Umlaufe der Welle P³ geschieht. Die

Bewegung, welche die Lade in dieser Zeit vollbringt, hat keinen Einfluß auf das

Fabricat; denn da der Kamm kein zu verarbeitendes Material findet, so kann er auch

nichts ausrichten. Die Kraft des Schuͤzenwurfes laͤßt sich durch

Verlaͤngerung oder Verkuͤrzung des ledernen Riemens U³ oder auch durch irgend einen anderen

Mechanismus reguliren.

Aus der voranstehenden Beschreibung ergibt sich, daß man sowohl an dem mechanischen

Webestuhle, als an dem Apparate, durch den eine Reihe durchloͤcherter

Pappblaͤtter nacheinander in Thaͤtigkeit gesezt werden kann, an den

Nadeln oder an den Instrumenten, welche zur Fuͤhrung der Kettenfaͤden

mittelst solcher durchloͤcherter Pappblaͤtter dienen, verschiedene

Modificationen machen kann. Ich gruͤnde daher meine Anspruͤche auf

keinen dieser einzelnen Theile, noch auf eine bestimmte Anordnung derselben, sondern

ich dehne sie wie gesagt auf die Verbindung des Jacquard'schen Systemes mit der mechanischen Weberei im Allgemeinen aus.

Nachdem ich somit gezeigt, wie die Jacquard'sche

Maschinerie durch den in Fig. 41 und 42

abgebildeten Mechanismus mittelst Dampf oder einer anderen Kraft in Bewegung gesezt

werden kann; nachdem ich bisher eine Einrichtung gezeigt, der gemaͤß der

Grund des Fabricates mit Tritten, deren Anzahl von der Art des gewuͤnschten

Grundes abhaͤngt, erzeugt wird, waͤhrend das Muster durch die

durchloͤcherten Pappblaͤtter hervorgebracht wird; will ich nunmehr

auch erlaͤutern, wie ich jedes beliebige Muster ohne Anwendung der in Fig. 41 und

41

abgebildeten Tritte und lediglich mit den Pappblaͤttern allein zu erzeugen im

Stande bin.

Bekanntlich sind an allen Jacquard-Stuͤhlen,

mit denen Muster in den Zeugen erzeugt werden, wenn man sich zur Erzeugung des

Grundes des Fabricates der Tritte bedient, durch jedes der sogenannten Ringelchen

drei oder mehrere Kettenfaͤden gezogen, und diese Faͤden sind einzeln

durch die vorderen Blaͤtter oder Tritte gefuͤhrt. Wenn daher die Jacquard-Maschine mittelst der Pappblaͤtter

je nach dem zu erzeugenden Muster einen gewissen Theil des Kettengarnes aufhebt, so

werden je nach der Zahl der in jedem Ringelchen befindlichen Faͤden drei oder

mehrere Kettenfaͤden zugleich emporgehoben werden. Wenn es sich z.B. um einen

achtblaͤtterigen Atlas handelte, so wuͤrden auf jedes Pappblatt acht

Einschußfaͤden kommen, bevor irgend ein Wechsel im Muster Statt

faͤnde, wie dieß auch in Fig. 41

und 42 der Fall war. Die

Hauptursache, warum ich fuͤr den Grund des Fabricates Tritte benuͤze,

liegt, wie ich nun bemerken muß, darin, daß ein mit Tritten ausgeruͤsteter

Stuhl weit weniger an Pappblaͤttern, Bleien, Mustern etc. kostet. Dagegen

kommt in Betracht, daß das Fabricat oder das Muster nicht so schoͤn

ausfaͤllt, als wenn durch jedes Ringelchen nur ein Faden gezogen ist, und

wenn auf jedes Pappblatt nur ein Faden Einschuß kommt.

In Fig. 47 und

48 sieht

man einen Stuhl, der mit Pappblaͤttern allein und ohne Anwendung von Lizen

jedes Muster liefert. Da meine Maschinerie sich zum Betriebe aller Formen des Jacquard eignet, so hielt ich es nicht fuͤr

noͤthig, eine andere Art des lezteren abzubilden, und zwar um so weniger, als

die in Fig.

41 und 42 dargestellte mir die beste zu seyn scheint. Ich habe ferner auch zur

Bezeichnung der einzelnen Theile dieselben Buchstaben beibehalten. Es ist hier durch

jedes Ringelchen nur ein Faden gefuͤhrt, und es kommt auch auf jedes

Pappblatt des Musters nur ein einziger Einschußfaden. Da jeder Kettenfaden auf

solche Weise einzeln und unabhaͤngig fuͤr sich aufgehoben werden kann,

so folgt, daß wenn eine solche Einrichtung getroffen ist, daß die eine

Haͤlfte der Pappblaͤtter mit Loͤchern versehen ist, glatter

Zeug gewebt wird, indem dann abwechselnd die Haͤlfte der Kette aufgehoben

wird. Waͤre der vierte Theil der Pappblaͤtter durchloͤchert, so

wuͤrde der Zeug ein gekoͤperter werden u.s.f. An dem in Fig. 47 und

48

abgebildeten Stuhle gibt die Lade jedem Einschußfaden zwei Schlaͤge, und zwar

den einen offen, den anderen hingegen, wenn die Maschine beinahe in ihre

anfaͤngliche Stellung zuruͤkgekehrt ist. Man erhaͤlt auf solche

Art ein viel besseres Fabricat, besonders wenn dasselbe aus feinen Seiden-

oder Wollenfaͤden gewebt wird.

Ich erziele mittelst meiner Erfindung dieselben Bewegungen, wie sie an der

gewoͤhnlichen, mit der Hand getriebenen Jacquard'schen Maschine Statt finden. In Fig. 47 ist A das Zahnrad und B dessen

Getrieb; ersteres hat viermal so viel Zaͤhne als lezteres, oder es

verhaͤlt sich zu diesem wie 4 zu 1, so daß also das Getrieb viermal umlaufen

muß, bis das Rad A einen Umgang zuruͤklegt. Die

Lade gibt jedem Einschußfaden zwei Schlaͤge. Die Schuͤze wird nur bei

jedem zweiten Umlaufe des Getriebes B geworfen, und ihre

Bewegung ist nach dem in Fig. 41 und 42

angedeuteten Principe regulirt. An der Welle des Stuhles bemerkt man ein Excentricum

X, welches in vier Theile getheilt ist, von denen

zwei nach entgegengesezten Richtungen ausgeschnitten sind, wie man dieß in Fig. 47 bei

K, K sieht. Da dieses Excentricum X an der Welle des Stuhles festgemacht ist, so wird es,

wenn der Stuhl in Bewegung gesezt wird, die Jacquard-Maschine mittelst des Trittes O und der

Walze G in Thaͤtigkeit bringen. In der Zeichnung

sieht man dasselbe uͤbrigens in der Stellung, die es einnimmt, wenn der Stuhl

stillsteht. In Fig.

49 sieht man eine Rolle, an deren gegenuͤberliegenden Armen die

beiden Loͤcher i, i angebracht sind. In diese

Loͤcher sind verschiebbare Zapfen V, V eingepaßt,

die mittelst eines Hebels, welcher an einer fuͤr den Weber bequemen Stelle

angebracht ist, beliebig vor- und ruͤkwaͤrts bewegt werden

koͤnnen. Ein zweites Rad Z ist an der Treibwelle

o aufgezogen; und an diesem Rade befinden sich zwei

Daͤumlinge oder Luͤpfer, die emporsteigen, wenn die Zapfen V, V eingetrieben werden. Haben die Zapfen V, V die Luͤpfer aufgehoben, so werden die Federn

T, T sogleich wieder in ihre fruͤhere

Stellung zuruͤk gelangen, wodurch die Zapfen V, V

gesperrt werden und der Stuhl unmittelbar in Thaͤtigkeit geraͤth.

Tafeln