| Titel: | Beschreibung des galvano-magnetischen Telegraphen zwischen München und Bogenhausen, errichtet im Jahre 1837 von Hrn. Prof. Dr. Steinheil. |

| Fundstelle: | Band 70, Jahrgang 1838, Nr. LXVI., S. 292 |

| Download: | XML |

LXVI.

Beschreibung des galvano-magnetischen

Telegraphen zwischen Muͤnchen und Bogenhausen, errichtet im Jahre 1837 von Hrn.

Prof. Dr. Steinheil.

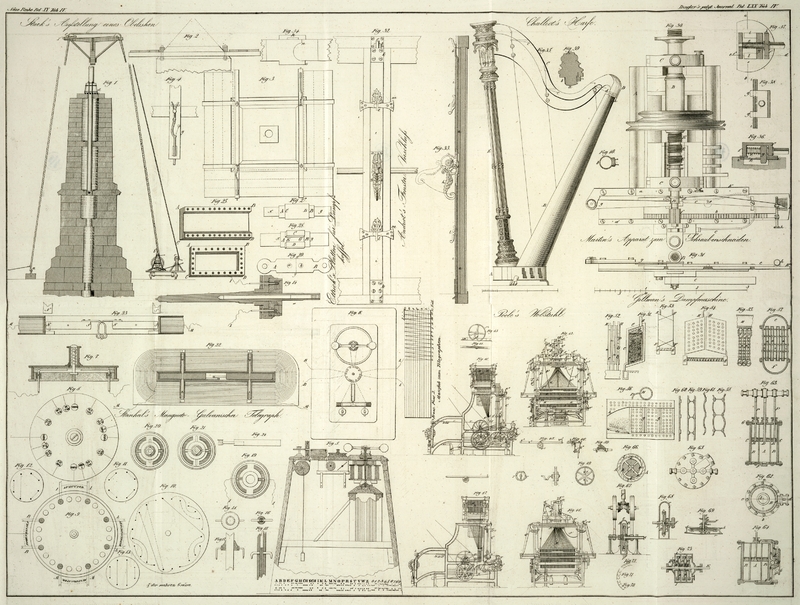

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Steinheil's galvano-magnetischer Telegraph.

Der Telegraph (woruͤber bereits im polyt. Journal Bd. LXVII. S. 388 eine historische Notiz

mitgetheilt wurde) besteht aus drei wesentlichen Theilen: 1) einer metallenen

Verbindung zwischen den Stationen; 2) dem Apparat zur Erzeugung des galvanischen

Stromes und 3) dem Zeichengeber.

1) Verbindungskette.

Man muß sich die sogenannte Verbindungskette als einen sehr verlaͤngerten

Schließungsdraht der Volta'schen Saͤule denken.

Was von diesem gilt, gilt auch von ihr. Bei demselben Metall und gleicher Dike

erleidet der galvanische Strom einen der Laͤnge proportionalen Widerstand.

Dieser ist aber bei derselben Laͤnge und demselben Metall um so kleiner, je

groͤßer die Dike des Metalls ist, und zwar umgekehrt der

Durchschnittsflaͤche proportional. Die Leitungsfaͤhigkeit der Metalle

ist aber sehr verschieden. Nach Fechner's Messungen

leitet Kupfer z.B. sechsmal besser als Eisen, viermal besser als Messing. Die

Leitungsfaͤhigkeit von Blei ist noch geringer, so daß also die einzigen

Metalle, welche bei technischer Anwendung mit Vortheil in Concurrenz treten

koͤnnen, Kupfer und Eisen sind. Indem nun der Preis von Eisen nahezu sechsmal

geringer als der des Kupfers ist, man aber eine Leitung von Eisen sechsmal schwerer

bei derselben Laͤnge machen muͤßte als eine Kupferleitung, damit beide

gleichen Widerstand leisten, so ist es in finanzieller Beziehung

gleichguͤltig, welches dieser Metalle man waͤhlt. Kupfer scheint vortheilhafter, weil es

in der Luft weniger der Oxydation ausgesezt ist als Eisen. Man kann aber auch

lezteres durch einfache Mittel (galvanisiren) schuͤzen. Ja es scheint die

bloße Benuͤzung einer Eisenleitung beim Telegraphiren durch galvanische

Kraͤfte ausreichend, sie vor Rost zu schuͤzen, wie sich an einem

Theile der hiesigen Leitung, die fast schon ein Jahr aller Witterung ausgesezt,

ergeben hat.

Wenn der galvanische Strom die ganze Leitungskette mit gleicher Erregungskraft

passiren soll, so darf der Draht sich selbst nirgends beruͤhren. Er darf aber

auch nicht in vieler Beruͤhrung mit Halbleitern stehen, weil sich sonst durch

diese ein Theil der erregten Kraft den naͤchsten Weg bahnt, und also die

entferntesten Stellen Kraftverlust erleiden.

Vielfache Versuche, die Draͤhte zu isoliren und unter dem Boden fortzuleiten,

haben bei mir die Ueberzeugung begruͤndet, daß dieß auf große Entfernungen

unausfuͤhrbar ist, weil unsere besten Isolatoren doch immer nur sehr

schlechte Leiter sind. Wenn aber bei sehr großer Laͤnge ihre

Beruͤhrungsflaͤche mit dem sogenannten Isolator gegen die

Durchschnittsflaͤche der Metallleitung ungemein groß wird, so entsteht ein

nothwendiger allmaͤhlicher Kraftverlust, indem die Hin- und

Zuruͤkleitung in Zwischenpunkten, wenn auch nur wenig, communicirt. Man darf

nicht glauben, daß diesem Uebelstande auszuweichen ist, durch große Abstaͤnde

der Hin- und Zuruͤkleitung von einander. Dieser Abstand ist, wie wir

spaͤter zeigen werden, fast gleichguͤltig. Da es also wohl nicht

gelingen wird, gehoͤrig isolirte Leitungen im Innern des stets feuchten

Erdreichs herzustellen, so bleibt nur eine Moͤglichkeit, naͤmlich: sie

durch die Luft zu fuͤhren. Hier muß zwar die Leitung von Distanz zu Distanz

unterstuͤzt werden, sie ist boͤswilliger Beschaͤdigung

ausgesezt, und kann von anhaͤngendem Eis und starken Stuͤrmen

beschaͤdigt werden. Da aber keine andere Moͤglichkeit gegeben ist, so

muß man suchen, diesen allerdings erheblichen Uebelstaͤnden durch passende

Anordnungen moͤglichst entgegen zu wirken.

Die Leitungskette des hiesigen Telegraphen besteht aus 3 Theilen. Der eine

fuͤhrt von der k. Akademie nach der k. Sternwarte zu Bogenhausen und

zuruͤk; dessen Drahtlange ist 30, 500 Pariser Fuß. Der dazu verwendete

Kupferdraht wiegt 210 Pfund. Beide Draͤhte (hin und zuruͤk) sind in

Abstaͤnden zwischen 3 und 10 Fuß uͤber die Thuͤrme der Stadt

hin gespannt. Die groͤßten Laͤngen von Unterstuͤzungspunkt zu

Unterstuͤzungspunkt betragen 1200 Fuß. Dieß ist fuͤr einfachen Draht

unstreitig viel zu groß, weil anhaͤngendes Eis das Gewicht des Drahtes selbst

bedeutend vermehrt, ihm auch eine viel groͤßere Durchschnittsflaͤche

gibt, so daß alsdann Stuͤrme ihn zu zerreißen vermoͤgen. Ueber Streken,

wo keine hohen Gebaͤude vorhanden sind, wurde die Drahtleitung durch

Floßbaͤume unterstuͤzt, die 5 Fuß tief eingegraben, zwischen 40 und 50

Fuß hoch, auf einem oben befestigten Querholz den Draht tragen. An den

Auflegungspunkten ist nur Filz untergelegt, und der Draht zur Befestigung um das

Holz geschlungen. Die Abstaͤnde je zweier Baͤume betragen zwischen 600

und 800 Fuß, was ebenfalls noch zu viel ist, weil, wie die Erfahrung zeigte, sich

die Draͤhte durch Stuͤrme etc. bedeutend dehnten, und mehrmals

gespannt werden mußten.Alle diese Uebelstaͤnde sind zu vermeiden, wenn man die Leitung nicht

aus einfachem Draht, sondern aus wenigstens dreifach zusammengewundenem

bildet, und etwa von 200 Schuh zu 300 Schuh unterstuͤzt, dabei spannt

mit einer Kraft, die nicht uͤber 1/3 der Tragkraft geht. Dieß war

jedoch bei dem hiesigen Probetelegraphen, aus Gruͤnden, die nicht

weiter entwikelt werden koͤnnen, nicht ausfuͤhrbar.St.

Die auf solche Art gefuͤhrte Leitung ist keineswegs vollkommen isolirt. Wenn

die Kette z.B. in Bogenhausen geoͤffnet wird, so sollte ein in

Muͤnchen bewirkter Inductionsstoß durchaus keine galvanische Erregung in den

jezt getrennten Theilen der Kette hervorbringen. Das Gauß'sche Galvanometer zeigt aber auch dann noch einen schwachen Strom an; ja

es haben Messungen ergeben, daß dieser Strom proportional waͤchst mit dem

Abstande der Trennungsstelle von dem Inductor. Die absolute Groͤße dieses

Stroms ist nicht constant. Im Allgemeinen waͤchst sie mit der Feuchtigkeit.

Bei heftigen Regenguͤssen ist sie wohl fuͤnfmal groͤßer als bei

andauernd trokenem Wetter. Auf kleine Entfernungen von einigen Meilen hat nun

allerdings dieser geringe Verlust keinen erheblichen Einfluß, um so mehr, als man

durch die Construction des Inductors uͤber fast beliebig große galvanische,

Kraͤfte disponiren kann. Er wuͤrde aber auf Entfernungen von 50 Meilen

den groͤßten Theil der Wirkung aufheben. Deßhalb muͤßte fuͤr

solche Faͤlle weit groͤßere Vorsicht an den

Unterstuͤzungspunkten der Drahtleitung beobachtet werden.

Wenn sich Gewitter bilden, so sammelt sich auf dieser halb isolirten Leitung, wie auf

einem Conductor, Elektricitaͤt der Luft. Diese stoͤrt jedoch den

Durchgang galvanischer Stroͤme in keiner Art.Hier muß ich eines Vorfalles erwaͤhnen, der fuͤr die Zukunft

Vorsicht gebietet. Waͤhrend eines heftigen Blizes am 7. Jul. 1838

durchzukte in demselben Augenblike ein sehr starker elektrischer Funke die

ganze Leitungskette. An dem Zeichengeber, welcher in meinem Zimmer

angebracht ist, erfolgte in dem Augenblik ein Knall, wie der einer Peitsche.

Zugleich ertoͤnte die tiefe Gloke des Zeichengebers, durch Ablenkung

der Nadel so heftig angeschlagen, daß die Drehungsspizen des

Magnetstaͤbchens Schaden litten. Die naͤmliche Erscheinung

wurde auf einer andern Station bemerkt. Da die ablenkende Kraft der

Reibungs-Elektricitaͤt auf Magnete sehr gering ist, so deutet

dieser Fall auf bedeutende Elektricitaͤtsmengen hin. Diese

Erscheinung kann nur dadurch entstanden seyn, daß in diesem Augenblike

Elektricitaͤt des Bodens sich den Weg zu der in der Kette gesammelten bahnte.

Ob dieß geschehen ist durch in der Naͤhe befindliche Blizableiter

oder durch die nicht voͤllige Isolirung der

Unterstuͤzungspunkte, kann nicht wohl entschieden werden.St.

In der neuesten Zeit habe ich gefunden, daß man das Erdreich als die eine

Haͤlfte der Leitungskette benuzen kann. So wie bei der Elektricitaͤt,

kann auch bei galvanischen Kraͤften Wasser oder Erdreich einen Theil des

Schließungsdrahtes bilden. Wegen der geringen Leitungsfaͤhigkeit dieser

Stoffe gegen Metalle ist jedoch erforderlich, daß an beiden Stellen, wo die

Metallleitung den Halbleiter beruͤhrt, diese Beruͤhrungsflaͤche

sehr vergroͤßert werde. Wenn z.B. Wasser 2 Millionenmal weniger leitet als

Kupfer, so muß eine so vielmal groͤßere Wasserflaͤche in

Beruͤhrung mit Kupfer gebracht werden, damit der galvanische Strom gleichen

Widerstand im Wasser und Metall von gleicher Laͤnge finde. Betraͤgt

z.B. der Durchschnitt eines Kupferdrahtes 0,5 Quadratlinien, so wird ein Kupferblech

von 61 Quadratfuß Flaͤche erfordert, um durch den Boden den galvanischen

Strom eben so fortzuleiten, wie ihn dieser Draht leiten wuͤrde. Da die Dike

des Metalles hier gar nicht in Betracht koͤmmt, so wird die Herstellung der

erforderlichen Beruͤhrungsflaͤchen immer ohne bedeutende Kosten zu

erlangen seyn. Man erspart dadurch aber nicht nur die Haͤlfte der Leitung,

sondern kann auch den Widerstand im Erdreiche selbst kleiner als in der

Metallleitung machen. Versuche an dem hiesigen Probe-Telegraphen haben dieß

voͤllig bestaͤtigt.

Ein zweiter Theil der Leitungskette fuͤhrt von der k. Akademie nach meiner

Wohnung und Sternwarte in der Lerchenstraße. Diese Leitung besteht aus Eisendraht,

der hin und zuruͤk 6000 Fuß lang ist, und auf dieselbe Weise uͤber

Thuͤrme und hohe Gebaͤude gespannt wurde. Ein dritter Theil der Kette

endlich fuͤhrt im Innern des Gebaͤudes der k. Akademie nach der

mechanischen Werkstaͤtte des physikalischen Cabinettes, und ist ein 1000

Schuh langer duͤnner Kupferdraht, fortgefuͤhrt in den Fugen des

Fußbodens, zum Theil eingemauert. Diese drei Theile zusammen bilden eine in sich

selbst geschlossene Linie, in welche dann die Apparate zur Erzeugung des

galvanischen Stromes und die Zeichengeber eingeschaltet sind.

2) Apparat zur Erzeugung des

galvanischen Stroms.

Der Hydrogalvanismus oder der durch die Volta'sche

Saͤule erzeugte galvanische Strom ist nicht wohl geeignet, sehr lange Schließungsdraͤhte zu durchlaufen, weil

der Widerstand in der Saͤule, selbst wenn mehrere hundert Plattenpaare

angewendet wuͤrden, immer noch klein waͤre gegen den Widerstand in der

Leitungskette selbst. Was aber hauptsaͤchlich gegen Anwendung der Saͤulen oder

Trogapparate spricht, ist die Variabilitaͤt in ihrer Staͤrke und der

Umstand, daß sie nach kurzer Zeit ganz unwirksam sind, also wieder neu aufgebaut

werden muͤssen. Auch der sehr sinnreiche Telegraph von Morse unterliegt diesem Uebelstande. Alles dieß hoͤrt auf, wenn man

nach Faraday's wichtiger Entdekung den Strom durch

Induktion, d.h. durch Bewegung von Magneten gegen Metallleitungen erzeugt. Es ist

jedoch vortheilhafter, nicht die Magnete selbst zu bewegen, wie es Pixii bei seinem elektro-magnetischen Apparate

thut, sondern die Multiplicatoren zu drehen gegen feststehende Magnete. Im Ganzen

ist die Construction von Clarke mit einigen

Modifikationen hier angewendet worden. Wir duͤrfen bei unsern Lesern die

Kenntniß des Apparates im Allgemeinen voraussezen, und fuͤhren also hier nur

an, wie er dem Zwek der Telegraphie angepaßt wurde.

Der Magnet ist aus 17 Hufeisen von gehaͤrtetem Stahl combinirt. Er wiegt mit

der Armirung von Eisen circa 60 Pfd., und besizt eine Tragkraft von beinahe 300

Pfund. Zwischen den Schenkeln dieses Magnetes ist ein Metallstuͤk befestigt,

was in seiner Mitte eine mit Correctionsschrauben versehene Pfanne traͤgt,

die der Achse der Multiplicatorsrollen als Stuͤze dient. Die

Multiplicatorsrollen haben zusammen 15,000 Drahtumwindungen. Der Kupferdraht, von

dem 1 Meter 1053 Milligramme wiegt, ist doppelt mit Seide uͤbersponnen.

Dessen beide Enden sind isolirt im Innern der verticalen Drehungsachse des

Multiplicators hinaufgefuͤhrt, und enden dann in 2 hakenfoͤrmigen

Stuͤken, wie aus Fig. 14 und 15 zu ersehen

ist. Um die Isolirung sicher herzustellen, wurde die Verticalachse Fig. 14 hohl ausgebohrt.

In dieses Bohrloch kamen, von Oben hereingeschoben, 2 halbcylindrische

Kupferlamellen, die durch zwischengeleimten Taffet von einander getrennt, durch

Umwiklung mit Taffet aber von der metallenen Achse isolirt sind. In jeden dieser

Metallstreifen ist oben und unten ein Gewindloch geschnitten, und es sind in die

unteren Loͤcher kleine Metallzapfen eingeschraubt, an welche die Enden des

Multiplicatordrahtes fest geloͤthet wurden. In die oberen

Gewindloͤcher aber sind, wie Fig. 15 und 16 deutlich

zeigt, eiserne Haken eingeschraubt. Diese Haken bilden also die Enden des

Multiplicatordrahtes der Inductionsrollen. Sie greifen hier, Fig. 21, in

halbkreisfoͤrmige Queksilbernaͤpfe, die durch Holz von einander

getrennt sind. Von den Queksilbernaͤpfen gehen Leitungen J, J, Fig. 14 und 19, nach den

Ketten, so daß diese als ein eingeschalteter Theil der Leitungskette zu betrachten

sind. Das Queksilber steht in den halbkreisfoͤrmigen Gefaͤßen,

vermoͤge seiner Capillaritaͤt, hoͤher als die

Zwischenwaͤnde, so daß die Endhaken der Multiplicatordraͤhte, bei Drehung um ihre Achse,

uͤber die Zwischenwaͤnde hinweg gehen. Man sieht, daß nach einem

halben Umgange des Multiplicators die Endhaken die Queksilbernaͤpfe wechseln,

wodurch bewirkt ist, daß der galvanische Strom, so lange man den Multiplicator in

Einem Sinne herum dreht, dasselbe Zeichen behaͤlt, aber aͤndert mit

der Richtung, in welcher man den Multiplicator dreht. Diese Commutation, die sich

uͤbrigens auch ohne Queksilber durch Beruͤhrung federnder

Kupferstuͤke herstellen ließe, ist dem Zweke vollkommen entsprechend. Wir

muͤssen jedoch noch zwei besonderer Einrichtungen erwaͤhnen. Der

erzeugte galvanische Strom soll, wie aus der Natur der Zeichengeber spaͤter

erhellt, nur eine moͤglichst kurze Zeit hindurch wirken, aber waͤhrend

dieser Zeit sehr intensiv seyn. Es greifen daher die Endhaken des

Multiplicatordrahtes nur an derjenigen Stelle, wo die erregte Kraft am

groͤßten ist, ein in Ausbeugungen der Queksilbergefaͤße nach Innen,

Fig. 19,

20 und

21. Fig. 21. zeigt

die Lage des Inductors, bei welcher gerade die Endhaken in die Gefaͤße

eingreifen. In allen uͤbrigen Lagen des Inductors aber soll dieser von der

Kette ausgeschlossen seyn, damit die Zeichen der andern Stationen nicht durch den

Multiplicatordraht desselben gegeben werden muͤssen. Es ist dieß um so

wesentlicher, je groͤßer der Widerstand im Inductor ist. Um also fuͤr

alle anderen Lagen, als die in Fig. 21 dargestellte, den

Inductor auszuschließen, ist uͤber die Rotationsachse des Inductors ein

hoͤlzerner Ring, Fig. 17 und 18, geschoben.

Dieser Ring ist umgeben von einem kupfernen Reife, und in den Reif sind wieder 2

eiserne Haken eingeschraubt. Diese Haken tauchen, wie Fig. 20 zeigt, in die

halbkreisfoͤrmigen Queksilbernaͤpfe. In dem Augenblike aber, wo sie

uͤber die hoͤlzerne Zwischenwand hinweg gehen, tauchen die

Inductorhaken, welche mit ihnen einen Winkel von 90 Grad bilden, ein. Wenn also die

Multiplicatorhaken mit den Queksilbernaͤpfen in Verbindung stehen, sind die

Ausschließungshaken ausgeloͤst. In allen uͤbrigen Lagen aber sind die

Multiplicatorhaken ausgeloͤst, und es tauchen die Ausschließungshaken ein,

wodurch natuͤrlich bewirkt ist, daß der Strom, welcher von der andern Station

her etwa die Kette durchlaͤuft, direct durch die Ausschließungshaken, also

direct von einem Queksilbergefaͤße zum andern uͤbergeht, und nicht

erst den Inductordraht zu durchlaufen hat. Zur bequemen Bewegung des Inductors ist

endlich noch auf dessen Verticalachse ein horizontaler Balancier angebracht, der in

2 Metallkugeln endet, Fig. 5 und 6. Damit aber bei rascher

Drehung des Multiplikators das Queksilber nicht durch die eingreifenden Haken

zerstreut werde, ist noch ein cylindrischer Glasring uͤber das

Queksilbergefaͤß gesezt, Fig. 5. Bei jedem halben

Umgange sieht man das

Ueberspringen der Funken, wenn die Multiplicatorhaken ihre Queksilbernaͤpfe

verlassen.

Will man verzichten auf die Sichtbarkeit dieser Funken, die uͤbrigens durchaus

unwesentlich sind fuͤr die Anwendung des Instrumentes als Telegraph, so

laͤßt sich der Inductor ungemein viel einfacher construiren. Man muß dann nur

den Commutationsapparat unmittelbar uͤber den Anker sezen, und die

Rotationsachse weiter gegen den Balancier hin im Halse gehen lassen. Es ist alsdann

nicht noͤthig, die Achse zu durchbohren, sondern die Enden des Multiplicators

sind unmittelbar an 2 Kupferplaͤttchen durch Umwinden befestigt, welche

Kupferplaͤttchen in einen Holzring diametral gegenuͤber eingelassen

sind. Der Holzring aber ist auf die Rotationsachse aufgestekt und festgeklemmt. Auf

seinem cylindrischen Umfange ist außer den erwaͤhnten Kupferplaͤttchen

noch ein von Innen getrennter Absperrungsbogen von Kupfer eingelassen, und zwei

Enden der Kette, welcher der galvanische Strom mitgetheilt werden soll, bilden

feststehende, gegen den cylindrischen Holzring diametral gegenuͤber

andruͤkende Federn, so daß auch hier nur waͤhrend eines kleinen Theils

der halben Umdrehung die Enden des Inductors mit der Kette in metallischer

Beruͤhrung sind, die uͤbrige Zeit aber der Schließungsbogen die Enden

der Kette unmittelbar verbindet. Diese Construction, bei welcher durchaus kein

Queksilber vorkommt, verdient, ihrer groͤßern Einfachheit und Dauer wegen,

vor erstbeschriebener den Vorzug. Auch sind die Apparate auf den Stationen Bogenhausen und Lerchenstraße

nach derselben ausgefuͤhrt.

3) Die Zeichengeber.

Wir haben in vorstehender Abhandlung gezeigt, daß es die Aufgabe ist, den durch den

Inductor hervorgebrachten und durch die Leitungskette gefuͤhrten galvanischen

Strom dahin zu benuͤzen, daß er, an leicht drehbaren Magnetstaͤben

voruͤbergefuͤhrt, nach Oerstedt's Entdekung

Ablenkungen derselben bewirkt. Diese Ablenkungen muͤssen, wenn die Zeichen

schnell hinter einander bewirkt werden sollen, moͤglichst rasch, also

kraͤftig seyn. Dadurch aber sind die Dimensionen der abzulenkenden

Magnetstaͤbchen gegeben. Man darf diese jedoch auch nicht zu klein annehmen,

weil sonst die durch die Ablenkung resultirende mechanische Kraft zu klein wird, um

unmittelbares Anschlagen an Gloken etc. hervorzubringen. Die Ablenkungen sind,

bekannter Weise, bei gleicher galvanischer Erregung des Drahtes um so

staͤrker, je groͤßer die Anzahl der Umwindungen ist, oder je

oͤfter der Draht laͤngs dem Magnetstabe hin

voruͤbergefuͤhrt wird. Die Groͤße des Durchmessers der

einzelnen Umwindungen hat, wie bekannt, nur insofern Einfluß, als sie die

Laͤnge des Schließungsdrahtes im Ganzen vermehrt. Der Zeichengeber ist also

ein in die Leitungskette mit seinen beiden Enden eingeschalteter Multiplicator, in

welchem der abzulenkende Magnetstab steht. Man darf aber nicht vergessen, daß durch

ihn der Widerstand der ganzen Kette um so mehr vergroͤßert wird, je

duͤnner dieser Multiplicatordraht, je groͤßer die Umwindungen und je

groͤßer ihre Anzahl angenommen wird.

Fig. 22 und

23 stellt

nun einen solchen Zeichengeber in horizontalem und verticalem Querschnitte

abgebildet dar, der 2 um Verticalachsen drehende Magnete enthaͤlt, und sowohl

zum Anschlagen an Gloken, als auch zum Fixiren einer aus Punkten bestehenden Schrift

bestimmt ist. In den aus Messingblech zusammengeloͤteten Multiplicatorrahmen,

Fig. 23,

sind 2 Huͤlsen eingeloͤthet zur Aufnahme und freien Bewegung der

Achsen beider Magnetstaͤbchen. Sie sind oben und unten mit Gewinden

eingeschnitten und nehmen 4 Schrauben auf, welche den Achsen als Pfannen dienen.

Durch sie koͤnnen die Magnetstaͤbchen so gestellt werden, daß sie sich

voͤllig frei und leicht bewegen. In den Multiplicatorrahmen sind 600

Umwindungen desselben isolirten Kupferdrahtes, der den Inductor bildet, gelegt.

Anfang und Ende dieses Drahtes zeigt Fig. 22

M, M. Die Magnetstaͤbchen sind, wie aus der Figur

ersichtlich, in solchen Lagen im Multiplicatorrahmen, daß der Nordpol des einen, dem

Suͤdpol des andern zunaͤchst liegt. An diesen naͤchsten Enden,

die wegen ihrer Wechselwirkung nicht fuͤglich naͤher an einander

gebracht werden duͤrfen, sind noch 2 duͤnne Aermchen von Messing

angeschraubt, welche ganz kleine Gefaͤße tragen, Fig. 23 und 24. Diese

Gefaͤßchen, bestimmt zur Aufnahme schwarzer Oehlfarbe, haben kleine, sehr

fein durchbohrte und nach Vorne abgerundete Schnaͤbel. Wenn Oehlfarbe in die

Gefaͤße kommt, zieht sie sich vermoͤge der Capillar-Attraction

durch die Bohrung der Schnaͤbel und bildet an ihren Oeffnungen, ohne

auszufließen, halbkugelfoͤrmige Erhoͤhungen. Die leiseste

Beruͤhrung reicht also hin, einen schwarzen Punkt zu fixiren. Wird der

Multiplicatordraht dieses Zeichengebers galvanisch erregt, so streben beide

Magnetstaͤbchen, sich in demselben Sinne um ihre Verticalachse zu drehen. Es

wuͤrde also eines der Farbgefaͤßchen aus dem Multiplicatorrahmen

hervortreten, das andere in diesen hinein gehen. Um lezteres zu vermeiden, sieht man

in dem Spielraume zur Schwingung der Magnetstaͤbe zwei Platten

gegenuͤber befestigt, Fig. 23, gegen welche die

andern Enden der Magnetstaͤbe andruͤken. Es kann also immer nur eines

der Gefaͤße aus dem Multiplikator heraustreten, waͤhrend das andere in

Ruhe bleibt. Um die Magnetstaͤbchen nach vollbrachter Ablenkung rasch wieder

in die urspruͤngliche Lage zuruͤkzubringen, dienen gesonderte kleine

Magnete, deren Abstand

und Lage so regulirt wird, bis dieser Zwek erreicht ist. Diese Stellung muß durch

Versuche ermittelt werden, weil sie bedingt ist von der Intensitaͤt des

erregten Stromes.

Sollte dieser Apparat dienen, um durch Anschlagen an Gloken zweierlei leicht zu

unterscheidende hoͤrbare Toͤne zu geben, so wird man Uhrgloken oder

auch Glasgloken zu waͤhlen haben, die leicht ansprechen, und etwa um die

Sexte im Ton verschieden sind. Dieses Tonintervall ist keineswegs

gleichguͤltig. Man unterscheidet die Sexte leichter als jedes andere

Intervall, namentlich wuͤrden Quinten und Octaven bei minder Geuͤbten

zu haͤufiger Verwechslung Anlaß geben. Die Gloken kommen auf eine kleine

Stativsaͤule mit Fußplatte zu stehen, und muͤssen den Widerlagplatten

gegenuͤber in ihrer Stellung und in ihrem Abstand gegen die Magnetnadeln

durch Versuche regulirt werden. Sie muͤssen die Gloke an derjenigen Stelle

treffen, wo der Klang am leichtesten anspricht. Sie duͤrfen nicht zu nahe an

den Haͤmmern stehen, weil sonst leicht ein Nachklingen erfolgt. Aber alles

dieß ergibt sich leicht durch einige Versuche. Sollen die Zeichengeber schreiben, so

muß sich eine Papierflaͤche vor den Schnaͤbeln derselben mit

gleichfoͤrmiger Geschwindigkeit voruͤber bewegen. Am schiklichsten

waͤhlt man dazu sehr lange Streifen des sogenannten endlosen

Maschinenpapieres, welches man auf ein Holz aufwindet, und auf der Drehebank in

schmale Streifen absticht. Ein solcher Papierstreifen muß sich von einem Cylinder

abwikeln, an den Gefaͤßchen voruͤbergehen, dann eine Streke weit

horizontal fortgefuͤhrt seyn, um die aufgetragenen Punkte sichtbar zu machen

und endlich wieder auf einen zweiten Cylinder aufwinden. Dieser zweite Cylinder ist

von einem Uhrwerk gedreht, die Regulirung der Bewegung geschieht durch ein

Fugalpendel. Diese ganze Einrichtung ist aus Fig. 5 im

Laͤngendurchschnitt, in Fig. 6 aber von Oben

ersichtlich. Der Rahmen, uͤber welchen der Streifen hinweggeht, hat da, wo er

Eken bildet, 2 um Spizen bewegliche Cylinder zur Verminderung der Friction. Er kann

uͤberdieß verschoben werden im Abstande von den Magnetstaͤbchen, und

somit findet sich auch hier durch Versuche die vortheilhafteste Lage.

Natuͤrlich koͤnnen dieselben Magnetstaͤbe nicht gleichzeitig an

Gloken anschlagen und schreiben, weil schon eine dieser Operationen ihre kleine

Kraft erschoͤpft. Um aber beides zu erlangen, ist bloß noͤthig, noch

einen zweiten Zeichengeber mit in die Verbindung zu bringen. Ja man koͤnnte

auf diese Art durch Vermehrung der Anzahl der Apparate die Glokentoͤne

beliebig verstaͤrken, was jedoch auf Kosten eines groͤßeren

Widerstandes in der Kette geschehen wuͤrde. Um diesen uͤberhaupt

moͤglichst wenig zu vermehren durch die Zeichengeber, wird man besser in Zukunft deren

Multiplicationen aus sehr starkem Kupferdrahte oder Kupferblechstreifen zu bilden

haben.

Das bisher Gesagte wird fuͤr jeden Sachverstaͤndigen zur Herstellung

des Apparates ausreichen. Wir muͤssen aber noch einiges beifuͤgen

uͤber die

Zusammenstellung der Apparate.

Fig. 5 zeigt

den Laͤngendurchschnitt und die obere Ansicht eines pyramidalen, auf dem

Fußboden des Zimmers aufstehenden Tisches, der saͤmmtliche Apparate

enthaͤlt. Die Drahtleitung von Bogenhausen, die von der Lerchenstraße, die

Enden des Zeichengebers und 2 Leitungen aus den Queksilbergefaͤßen des

Inductors, also eigentlich auch die Enden seines Multiplicators, kommen in der Mitte

des Tisches, wie Fig. 6 zeigt, zusammen. Hier fuͤhren sie in 8 mit Queksilber

gefuͤllte Loͤcher, die in einem Holzcylinder angebracht sind, Fig. 9. Von der

Verbindung dieser 8 Enden unter einander haͤngt es nun ab, wohin der erregte

Strom geleitet wird. Waͤren z.B. diese 8 Loͤcher durch 4 Klammern von

Kupferdraht so verbunden, wie es Fig. 9 zeigt, so ginge der

erregte Strom durch saͤmmtliche Apparate und Ketten. Eine Verbindung wie in

Fig. 12

aber, wuͤrde die Kette von Bogenhausen ausschließen und also bewirken, daß

der Strom vom Inductor aus durch den Multiplicator und die Lerchenstraße ginge. Eben

diese Figur um 180 Grad gedreht, bewirkte das Ausschließen der Lerchenstraße und

fuͤhrte den Strom nach Bogenhausen. Ein drittes System von Verbindungen ist

durch die Kupferklammern von Fig. 13 gegeben. In der

Lage der Zeichnung waͤre der Inductor und Multiplicator verbunden, dagegen

die Lerchenstraße und Bogenhausen ausgesperrt. Diese Fig. 13 aber um 90 Grad

gedrekt, verbaͤnde Bogenhausen und die Lerchenstraße, so daß diese beiden

Stationen, mit einander communiciren koͤnnen, ohne daß man auf der Akademie

die Nachricht empfaͤngt. Diese dreierlei Systeme und Verbindungen sind nun in

einem hoͤlzernen Dekel mit Kupferdraͤhten eingetragen, Fig. 10. Aus diesem

stehen also 24 Drahtenden hervor. Es sollen aber immer nur 8 davon wirksam seyn,

deßhalb wurden in dem Cylinder, der die Queksilbergefaͤße enthaͤlt,

noch 16 Loͤcher angebracht, in denen kein Queksilber ist, und die bestimmt

sind zur Aufnahme derjenigen Drahtenden, die gerade nicht in Wirksamkeit seyn

sollen. So entsteht die Moͤglichkeit, den Strom in jeder gewuͤnschten

Richtung zu leiten, und es sind die betreffenden Verbindungen auf der Außenseite des

Dekels Fig. 8,

der die verschiedenen Verbindungssysteme enthaͤlt (Fig. 10), durch

beigeschriebene Buchstaben bezeichnet. S. Fig. 8. Durch Versezung

dieses Dekels gegen den

auf dem Tische befindlichen Pfeil kann also uͤber die Richtung des Stroms

beliebig disponirt werden. Natuͤrlich ließen sich statt

Queksilbernaͤpfchen auch hier konisch gebohrte Kupferstiften anbringen, was

auch auf den Stationen Bogenhausen und Lerchenstraße geschehen ist.

Wir haben jezt noch einige Worte beizufuͤgen uͤber die

Benuͤzung des Apparates zum Telegraphiren.

Nach dem Gesagten weiß man, daß, so oft der Balancier von Rechts nach Unten zur

Linken einen halben Umgang macht, einer der Zeichengeber abgelenkt wird. Ich habe

die Drahtenden so verbunden, daß bei dieser Bewegung jedesmal auf allen Stationen

die hohe Gloke angeschlagen wird. Steht man auf der Seite B,

B vor dem Apparate Fig. 6, so fixirt das

Schreibgefaͤß zugleich einen Punkt auf dem bewegten Papierstreif. Die

Zeitintervalle, in welchen man dieses Zeichen wiederholt, sind repraͤsentirt

durch die wechselseitigen Abstaͤnde der auf dem Papier in einer Linie sich

bildenden Punkte. Dreht man aber nun von Links nach Unten zur Rechten, so

ertoͤnen die tiefen Gloken, und das zweite Schreibgefaͤß traͤgt

jezt einen Punkt auf den bewegten Papierstreifen auf, der nicht mehr in derselben

Linie mit den ersteren liegt, sondern tiefer steht. So sind also die Toͤne

hoch, tief auf dem Papierstreifen, gleichsam wie

durch geschriebene Noten, dargestellt durch hohen Punkt,

tiefen Punkt. So lange die Zwischenzeiten zwischen

den einzelnen Zeichen gleich bleiben, bildet sich eine zusammengehoͤrige

Gruppe, sowohl in den Toͤnen, als in der sie darstellenden Schrift. Eine

laͤngere Pause trennt solche Gruppen kenntlich. Man ist dadurch also im

Stande, durch schiklich gewaͤhlte Combinationsgruppen als Bezeichnung

fuͤr das Alphabet oder fuͤr stenographische Zeichen irgend ein System

zu bilden, und dadurch den Gedanken an allen Punkten der Kette, wo Apparate wie der

beschriebene stehen, im Augenblike selbst wieder zu geben und zu fixiren. Das von

mir gewaͤhlte Alphabet gibt die in unserer Sprache am oͤftesten

wiederkehrenden Buchstaben durch die einfachsten Zeichen. Es hat sich eine

Aehnlichkeit zwischen den lateinischen Lettern und diesen Zeichengruppen herstellen

lassen, wodurch sie sich dem Gedaͤchtnisse leicht einpraͤgen. Die

Vertheilung der Buchstaben und Zahlen in Gruppen, die bis 4 Punkte enthalten, ist

aus Fig. 5

ersichtlich. (Aus der Vorlesung des Verf. uͤber Telegraphie, gehalten in der

koͤnigl. bayer. Akad. d. Wiss. am 25. August

1838.)

Tafeln