| Titel: | Verbesserungen an den Vorrichtungen zum Ventiliren von Bergwerken, Schiffen etc., worauf sich James Buckingham, Civilingenieur von Miner's Hall Strand in der Grafschaft Middlesex, am 16. Novbr. 1837 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 70, Jahrgang 1838, Nr. LXXV., S. 341 |

| Download: | XML |

LXXV.

Verbesserungen an den Vorrichtungen zum

Ventiliren von Bergwerken, Schiffen etc., worauf sich James Buckingham, Civilingenieur von Miner's

Hall Strand in der Grafschaft Middlesex, am 16. Novbr.

1837 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts. Sept. 1838, S.

341.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Buckingham's Vorrichtungen zum Ventilliren von

Bergwerken.

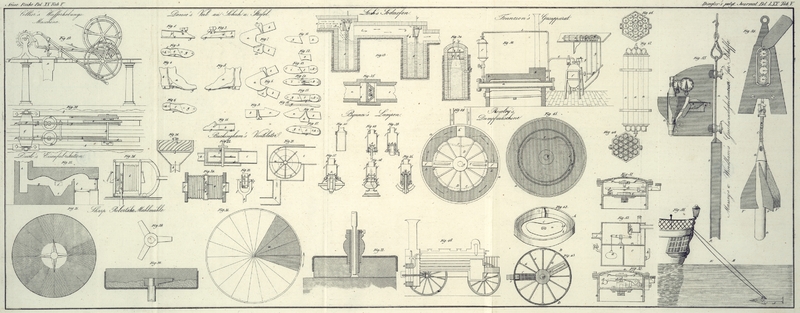

Gegenwaͤrtige Erfindung besteht in drei verbesserten Apparaten, womit aus

Bergwerken, Schiffsraͤumen und anderen Orten die daselbst angesammelte

verdorbene oder auch brennbare Luft ausgezogen werden kann, damit sich das hiedurch

entstehende partielle Vacuum durch frische atmosphaͤrische Luft erseze. Der

erste dieser Apparate besteht in einem rotirenden Windfange, der in einem

geschlossenen Gehaͤuse enthalten ist, und der, waͤhrend er

umlaͤuft, die Luft mittelst eines Saugrohres, welches sich an dem einen Ende

in den zu ventilirenden Raum, an dem anderen dagegen lediglich in den Windfang

oͤffnet, aussaugt. Der zweite ist ein doppeltwirkendes Geblaͤs,

welches zur Erzeugung eines ununterbrochenen Luftzuges dient. Der dritte endlich ist

ein rotirendes Windrad, dessen Fluͤgel in schiefer Richtung gegen die Achse

gestellt sind, und welches sich an dem Ende oder an irgend einem anderen geeigneten

Theile der Zugroͤhre mit einem Gehaͤuse umgeben befindet. Die schiefen

Fluͤgel dienen zum Ausziehen und Forttreiben der verdorbenen Luft.

In Fig. 21

sieht man einen Laͤngendurchschnitt des ersten dieser Apparate, woran a der rotirende Windfang und b das Zugrohr ist, welches bis in den zu ventilirenden Raum geleitet

werden muß, waͤhrend die Maschine oder der Apparat in dem Maschinenraume oder

an irgend einem anderen geeigneten Orte untergebracht ist. Das zum Austritte der

verdorbenen Luft dienende Rohr c kann sich an irgend

einem Theile des Gehaͤuses befinden. Durch punktirte Linien angedeutet sieht

man eine an dem inneren Gehaͤuse angebrachte Oeffnung, durch welche die

verdorbene Luft in dieses Gehaͤuse, in welchem sich der Windfang befindet,

eintritt. Der Windfang ist so gebaut, daß seine Raͤnder die Baͤnde des

Gehaͤuses, welches ihn umschließt, beinahe beruͤhren, damit auf diese

Weise ein vollkommenes Vacuum und mithin ein staͤrkerer Zug erzeugt wird.

Noch deutlicher ersieht man aus dem Grundrisse, Fig. 22, die Stellung der

inneren Kammer und auch die Art und Weise, auf welche die verdorbene Luft an den

Windfang gelangt. e, e ist naͤmlich das

geschlossene Gehaͤuse, in welches die schlechte Luft durch die Oeffnung d gesaugt wird, waͤhrend deren Austreibung bei

der Roͤhre c Statt findet. Aus der Zeichnung ist

zu ersehen, daß die Zufuͤhrungsroͤhre bedeutend kleiner ist als die

Austrittsroͤhre; und daß die Einrichtung demnach so getroffen ist, daß die

verdorbene Luft bei ihrem Austritte wenig oder gar keinen Widerstand erfahrt.

Der Patenttraͤger gibt an, daß er die Zufuͤhrungsroͤhre

bisweilen direct an dem Windfange anbringt, wo dann weder ein inneres noch ein

aͤußeres Gehaͤuse noͤthig ist; doch gibt er dem beschriebenen

Apparate mit den beiden Gehaͤusen den Vorzug.

Fig. 23 zeigt

eine Modification dieses Theiles der Erfindung. Hier wird naͤmlich dem

Windfange die Luft um seine Achse herum durch die Roͤhren f, f zugefuͤhrt, an deren Enden, um dem Windfange

mehr Kraft zu geben, die Platten g, g angebracht sind.

Die verdorbene Luft wird in diesem Falle von allen Theilen des Umfanges des

Windfanges fortgetrieben und auf solche Weise in die atmosphaͤrische Luft

gestoßen. Derlei Apparate eignen sich hauptsaͤchlich fuͤr solche Orte,

wo es nicht darauf ankommt, daß die verdorbene Luft bis auf eine gewisse Entfernung

fortgetrieben wird; dagegen verdienen die zuerst beschriebenen Apparate auf Schiffen

und uͤberhaupt an allen Orten, an denen die verdorbene Luft ganz und bis auf

eine bedeutende Streke entfernt werden soll, den Vorzug.

Den zweiten Apparat, naͤmlich die doppeltwirkenden Geblaͤse, ersieht

man aus dem Grundrisse, Fig. 24, aus welchem die

gegenseitige Stellung der Ein- und Austrittsventile hervorgeht. In Fig. 25 sieht

man an diesem Apparate eine zu dessen Betrieb dienende Kurbelbewegung angebracht.

Eine der Luftkammern saugt hier durch das Zufuͤhrungsrohr die verdorbene Luft

an sich, waͤhrend die andere die Luft, welche vorher in sie gesaugt worden

war, ausstoͤßt. Die Wechselbewegung ist das Werk der Kurbel. Um die

Communication zwischen den beiden Luftkammern zu verhuͤten, ist zwischen

ihnen die Scheidewand c angebracht. Am Grunde dieser

Scheidewand befinden sich zwei oder mehrere, nach Innen sich oͤffnende

Zutrittsventile d, e, welche mit den beiden Kammern a, b communiciren. f, g

dagegen sind Austrittsventile, welche sich nach Außen zu oͤffnen. Wenn dieser

Apparat in Bewegung gesezt wird, so wird die verdorbene Luft bei den Ventilen d oder e in die Kammer a oder b gezogen; und wird

die Bewegung mittelst der Kurbel umgekehrt, so wird die schlechte Luft bald aus der

einen, bald aus der anderen der Kammern bei den Ventilen f oder g ausgetrieben.

Der dritte Apparat, naͤmlich das Rad mit den schief gegen die Achse gestellten

Fluͤgeln erhellt aus dem Durchschnitte Fig. 26, wo man auch die

Zufuͤhrungsroͤhre und das Gehaͤuse, in welchem das Rad

horizontal aufgezogen ist, sieht. Man kann diesen Apparat, je nachdem man die

Bewegung umkehrt, saugend oder treibend wirken lassen. Er eignet sich wegen seiner

Bequemlichkeit und Wohlfeilheit hauptsaͤchlich fuͤr solche Orte, an

denen kein großer Kraftaufwand erforderlich ist.

Tafeln