| Titel: | Saulnier's Dampfmaschine mit veränderlicher Expansion. |

| Fundstelle: | Band 70, Jahrgang 1838, Nr. XC., S. 402 |

| Download: | XML |

XC.

Saulnier's Dampfmaschine mit

veraͤnderlicher Expansion.

Aus dem Portefeuille industriel du Conservatoire des Arts et

Métiers, Bd. II. S. 73 im polyt. Centralblatt 1838, Nr.

30.

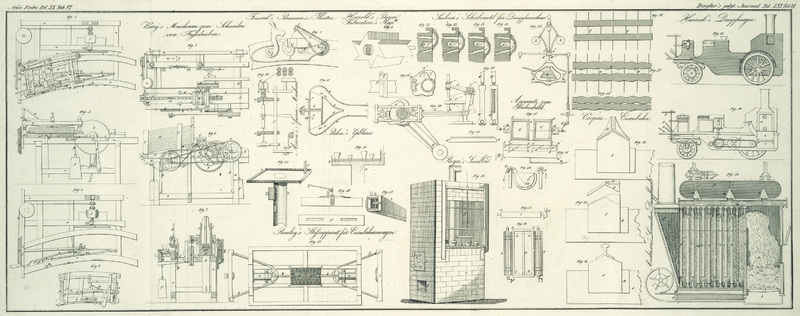

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Saulnier's Dampfmaschine mit veraͤnderlicher

Expansion.

Im Jahre 1834 gab Saulnier der aͤltere zur

franzoͤsischen Industrieausstellung eine Hochdruk-Dampfmaschine mit

veraͤnderlicher Expansion (à détende

variable), welche die besondere Aufmerksamkeit der Beurtheilungscommission

auf sich zog. Seit jener Zeit verfertigte Saulnier eine

große Anzahl solcher Maschinen von 3 oder 4 bis zu 20 und 30 Pferdekraͤften,

ja sogar einige von 50 Pferdekraͤften. Man war mit dem Gange derselben

außerordentlich zufrieden, und sie empfehlen sich gleichmaͤßig durch

Einfachheit und Soliditaͤt der Mechanik, durch Regelmaͤßigkeit des

Ganges und geringen Betrag des Brennmaterialbedarfs.

Was das allgemeine Arrangement der einzelnen Theile dieser Dampfmaschine betrifft, so

ruht der Cylinder auf einem gußeisernen, nach einer Richtung zu hohlen Fuße in der

Mitte einer vierekigen starken Bodenplatte, auf deren Eken sich vier Saͤulen

erheben, welche oben mit einander verbunden sind und hier die Leitung fuͤr

die nach Oben schiebende Kolbenstange und die uͤbrigen Nebentheile tragen;

die Kurbelstangen gehen nach Unten, und unter dem Cylinder liegt die Haupt-

oder Schwungradwelle, welche mitten unter dem Cylinder die Scheiben zur

Steuervorrichtung traͤgt. Am oberen Theile des Cylinders ist die Dampfkammer

mit dem Schieberventile angebracht; die Schieberstange kommt oben aus der

Dampfkammer und ist durch zwei zu beiden Seiten niedergehende Stangen mit dem

Winkelhebel verbunden, welcher seine steuernde Bewegung von der Schwungradwelle

erhaͤlt. Der Regulator wird durch eine Schnur ohne Ende von einer Scheibe an

der Schwungradwelle aus bewegt, und diese Schnur ist vermoͤge der Disposition

der Theile uͤber Leitrollen gefuͤhrt und im Winkel gebrochen.

Fig. 19 zeigt

die Art und Weise, wie von der Schwungradwelle aus mittelst geschweifter Scheiben

und des Rahmens die Steuerstangen bewegt werden. Direct uͤber dem Mittel der

durchschnittenen Schwungradwelle ist die Dampfcylinderachse zu denken; die

Darstellung des Fußes fuͤr den Dampfcylinder, durch welchen X' hindurchgeht, ist weggeblieben. – Fig. 21 bis

24 zeigen

die vier Stellungen, welche der Schieber waͤhrend eines Umganges der

Schwungradwelle anzunehmen hat. – Die Dampfleitung r'' fuͤhrt den Dampf aus der Dampfkammer uͤber den Kolben,

und r''', welche Leitung sich laͤngs des

Cylinders nieder erstrekt, fuͤhrt ihn unter den Cylinder; beide Leitungen

dienen außerdem, wie gewoͤhnlich, zur Abfuͤhrung des gebrauchten

Dampfes mit Huͤlfe der Hoͤhlung im Dampfschieber S und der Roͤhren r'

und R. In Fig. 21 ist die Stellung

angegeben, die der Schieber hat, wenn der Kolben im tiefsten Stande sich befindet

und aufwaͤrts zu gehen anfaͤngt; soll nun mit vollem Cylinder ohne

Expansion des Dampfes gearbeitet werden, so muß der Schieber diese Stellung

beibehalten, bis der Kolben in seinen hoͤchsten Stand gekommen ist, und dann

ploͤzlich die Stellung annehmen, welche Fig. 23 angibt, bei

welcher dem Dampfe der vollkommen entgegengesezte Weg wie vorhin angewiesen wird,

und nur nach vollendetem Kolbenniedergange ist eine zweite Schieberbewegung

erforderlich. Sobald aber mit expandirendem Dampfe gearbeitet werden soll, muß, wenn der

Schieber die Stellung Fig. 21 hat und der

Kolben am tiefsten steht, nach einem gewissen Theile des Kolbenhubes, von welchem

die Staͤrke der Expansion abhaͤngt, der Schieber in die Stellung Fig. 22 treten

und dann dem Dampfe den Zutritt unter den Kolben wehren, nach vollendetem Hube

vollends in die Stellung Fig. 23 treten, in dieser

Stellung wieder waͤhrend eines Theils des Hubes verharren, um die Stellung

Fig. 24

waͤhrend des uͤbrigen Hubtheiles zu behaupten, und endlich in die

Stellung 21 nach vollendetem Hube treten, worauf dasselbe Spiel von Neuem beginnt.

Betrachtet man diese Bewegungen des Schiebers genauer, so zeigt sich, daß der

Schieber nur am Ende des Kolbenweges bewegt werden muß, wenn die Maschine mit vollem

Dampfe ohne Expansion geht, dagegen außerdem auch noch nach vollendetem ersten

Drittel oder Viertel des Kolbenweges, wenn die Maschine mit Expansion betrieben

werden soll.

Die Bewegung des Schiebers erfolgt auf folgende Art: An der Schwungradwelle der

Maschine befindet sich eine excentrische Scheibe Y,

welche Fig.

18 in zwei Ansichten darstellt; ihre Form ist etwas complicirt, doch

besizt sie die Haupteigenschaft, daß alle gerade durch die Achse der Welle, an

welcher sie sich befindet, gezogenen geraden Linien, welche in entgegengesezten

Punkten der excentrischen Scheibe enden, einander gleich sind, oder mit anderen

Worten, daß die Summe je zweier Radien dieser Scheibe, welche in eine gerade Linie

fallen, eine constante Groͤße ist. Denkt man daher die Scheibe mit ihrer

Welle in drehender Bewegung, und rechts und links in einer durch die Achse gehenden

horizontalen Linie einen Punkt, welcher sich gegen den Umfang der Scheibe

andruͤkt und sich von demselben nicht entfernen kann, so bleibt die

Entfernung dieser beiden Punkte von einander immer gleich groß, und beide werden nur

gleichmaͤßig nach Rechts und nach Links verschoben. Zugleich betraͤgt

aber diese Verschiebung nach Rechts und Links eben so viel, als die Differenz des

entsprechenden groͤßten und kleinsten Halbmessers der Scheibe

betraͤgt.

Aus den vorstehenden Eroͤrterungen wird sich die Wirkungsart des

Fuͤhrungsrahmens (cage à galets), welcher

von der excentrischen Scheibe bewegt wird, leicht begreifen lassen. Dieser

Fuͤhrungsrahmen ist nebst Zubehoͤr in Fig. 19 abgebildet; er

besteht aus zwei gußeisernen Endplatten, zwei Reibungsraͤdern und vier

Verbindungsstaͤben. Jede dieser Endplatten X hat

an den vier Eken Oeffnungen zur Aufnahme der Enden der vier

Verbindungsstaͤbe, und an den Seiten zwei Erhoͤhungen, in welchen die

Zapfen der Reibungsraͤder X' ihr Lager finden.

Die Verbindungsstangen X'' sind in der Mitte mit eingelegten Stahlplatten

versehen, mit denen dieselben an einem vollkommen cylindrisch gearbeiteten Theil der

Schwungradwelle gleiten. Die vier Verbindungsstangen liegen parallel, zwei oberhalb,

zwei unterhalb der Welle, zwei auf der einen und zwei auf der anderen Seite der

Scheibe. An einer der beiden Endplatten ist der Verbindungstheil X' mit vier Schrauben befestigt, durch welchen die

Bewegung des Fuͤhrungsrahmens auf den Winkelhebel Vv' uͤbertragen wird. Auf einem entsprechenden Lager ruht

naͤmlich die Welle V', in deren Mitte sich der

Arm V befindet, waͤhrend sie an beiden Enden die

parallelen Arme v', v' traͤgt, welche mit den

mittleren einen rechten Winkel bilden und bei T'' die

Stangen T, t bewegen, welche mit dem Dampfschieber

verbunden sind; um die senkrechte Lage dieser Stangen zu sichern, geht jede durch

eine Leitung v'' in dem Gestelle V'', welches zugleich die Lager der Welle V'

traͤgt. Der Fuͤhrungsrahmen nebst dem Verbindungstheile hat nur die

beiden Stuͤzpunkte, naͤmlich die Schwungradwelle und das untere Ende

des Armes V, und bewegt sich daher vollkommen frei in

horizontaler Richtung.

Soll die Gestalt der Scheibe bestimmt werden, so ist zu erwaͤgen: ob die

beiden Hebelarms V und v'

gleich oder ungleich sind, im ersten Falle muß der Fuͤhrungsrahmen horizontal

genau dieselbe Bewegung machen, welche der Schieber in vertikaler Richtung zu machen

hat; ferner ist zu bestimmen, nach dem wie vielsten Theile des Kolbenhubes die

absperrende Schieberbewegung erfolgen soll. In dem Augenblike, wo die

Schieberbewegung eintreten soll, wird der Krummzapfen der Schwungradwelle einen

gewissen Winkel mit der Vertikallinie bilden, welcher von den Dimensionen der Kurbel

und Kurbelstange abhaͤngt und sich durch Rechnung und Zeichnung finden

laͤßt.

Sezen wir nun fest, daß die gesammte Bewegungsgroͤße des Schiebers = 3, d.h. 3

Mal der vertikalen Hoͤhe eines Dampfcanals r',

r'' oder r''' gleich sey, wobei eine solche

Hoͤhe als Maaßeinheit dienen soll; daß die Hoͤhe des

Dampfschieberraumes im Lichten = 4 und die aͤußere Hoͤhe des

Dampfschiebers = 6 ist, und daß die beiden Arme V, v'

einander gleich sind, so muß der Fuͤhrungsrahmen eine Bewegungsgroͤße

= 3 haben. Die Maschine soll nach 1/3 des Kolbenweges den Dampf absperren. Sobald

der Kolben im tiefsten Stande angekommen ist, so muͤssen nach und nach

folgende Bewegungen gemacht werden: in dem Augenblike, wo der Kolben zu steigen

anfaͤngt, muß der Schieber die Bewegung 2 nach Oben machen und die Stellung

Fig. 21

einnehmen (die Scheibe muß eine schiefe Ebene mit der Neigung 2 nach der einen Seite

haben); in dieser

Stellung bleibt, der Schieber waͤhrend 1/3 des Hubes; waͤhrend der

Zeit macht der Krummzapfen 76° 38' Umgang (an die

schiefe Ebene der Scheibe schließt sich daher ein Bogen von 76° 38'); nun soll der Dampf abgesperrt und der Schieber in

die Stellung Fig.

22 gebracht werden, folglich eine Bewegung = 1 herunter machen (die

Scheibe hat hier eine abfallende schiefe Ebene von 1 Hoͤhe); in dieser

Stellung verharrt der Schieber bis ans Ende des Hubes, d.h. waͤhrend der

Kurbelarm 103° 22' durchlaͤuft (folglich

hat die Scheibe hier einen Bogen von 103° 22').

Die nun beginnende niedergehende Bewegung fordert wieder zwei schiefe Ebenen und

zwei Bogen an der Scheibe, indem der Schieber erst eine Bewegung = 2 nach Unten und

dann eine Bewegung = 1 nach Oden zu machen hat. Vergleicht man die Bogen der

Scheibe, welche dieß bewirken, mit den vorhergehenden, so zeigt sich, daß sie gerade

entgegengesezt liegen, und daher die Eigenschaft der Scheibe hervorbringen, daß zwei

in einer geraden Linie liegende Halbmesser zusammen immer gleich groß sind, wodurch

die Scheibe zur Bewegung des Fuͤhrungsrahmens geschikt wird. Hiebei ist

angenommen, daß man die Differenz, welche noch dadurch Statt findet, daß die Kurbel

bei 1/3 des niedergehenden Kolbenweges nur 65° 2'

durchlaͤuft, waͤhrend sie bei 1/3 des aufgehenden 76° 36' durchlief, so ausgeglichen hat, daß man einen zwischen

beiden Bogen liegenden mittleren Bogen nimmt (etwa 70°), wobei beim

Niedergangs eine unbedeutende Menge mehr Dampf in den Cylinder gefuͤhrt wird,

als beim Kolbenaufgange. Bezeichnen wir den kleinsten Halbmesser der Scheibe mit v, so wuͤrden sie umlaufend aus folgenden Bogen

bestehen:

Bogen

von

70

Grad mit

dem

Halbmesser

ν + 3

–

–

110

–

–

–

ν + 2

–

–

70

–

–

–

ν

–

–

110

–

–

–

ν + 1

so daß ν + 3 + v = v + 2 + v + 1 jedesmal = 2 + ν + 3 wird. An den Enden sind die Bogen durch entsprechende schiefe

Ebenen mit einander zu verbinden.

Haͤtte die Absperrung des Dampfes nicht nach 1/3 des Kolbenhubes, sondern

schon nach 1/4 erfolgen sollen, so wuͤrde nach dem Vorigen nichts zu

aͤndern gewesen seyn, als die Bogenlaͤngen; man haͤtte

naͤmlich statt 70 Grad einen Bogen von 60° waͤhlen

muͤssen, und umgekehrt statt 110° einen Bogen von 120°.

Saulnier wollte aber seine excentrische Scheibe so

vorrichten, daß sie leicht eine verschiedene Expansion zu bewirken vermoͤge.

Fuͤhren wir nun an einem Beispiele durch, wie dieß moͤglich ist. Es

ist zunaͤchst die Frage, was muß geschehen, wenn die Absperrung erst nach 2/3 des vollendeten

Hubes erfolgen soll? Der Krummzapfen durchlaͤuft beim Kolbenniedergange

65°, waͤhrend der Kolben 1/3 des Hubes vollendet; folglich wird er

115° beim aufsteigenden Kolbengange zuruͤklegen, waͤhrend der

Kolben 2/3 seines Weges vollendet. Beim Aufgange beschreibt im ersten Drittel des

Kolbenweges der Krummzapfen 76°, folglich waͤhrend 2/3 des

niedergehenden Kolbenspieles 104°. Das Mittel aus 116 und 104

ungefaͤhr 108°; man muß daher, um eine Absperrung bei 2/3 des

Kolbenweges zu erhalten, den vorher erwaͤhnten Bogen von 70° durch

einen von 108° ersezen. Oder denkt man sich neben einander befindlich an ein

und derselben Welle zwei nach Art der vorher beschriebenen eingerichtete Scheiben

angebracht, von denen die eine mit der Welle fest verbunden, die andere dagegen um

die Welle drehbar ist und in verschiedenen Stellungen an die erstere befestigt

werden kann, so wird man nun mit diesen beiden Scheiben eine Absperrung bei 1/3 des

Kolbenweges bewirken, wenn die Scheiben so uͤber einander liegen, daß sie

sich vollkommen deken; dagegen wird eine Verminderung dadurch moͤglich

werden, daß man die Scheiben so neben einander verschiebt, daß z.B. die beiden Bogen

von 70° zu beiden Seiten so viel uͤber einander herausstehen, daß sie

einen Bogen von 108° zusammen ausmachen. Die Theile, welche dann auf die

Reibungsraͤder des Fuͤhrungsrahmens wirken, gehoͤren dann

abwechselnd der beweglichen und der festen Scheibe an, und es muͤssen daher

die Reibungsraͤder eine Breite haben, welche der Summe der Starken der beiden

Scheiben entspricht. hiebei ist nun noch zu bemerken, daß, waͤhrend sich der

Vergroͤßerung des Bogens mit dem groͤßten Halbmesser kein Hinderniß in

den Weg stellt, der Theil der Scheibe mit dem kleinsten Halbmesser nicht

gleichmaͤßig vergroͤßert wird, indem dann das benachbarte Stuͤk

mit dem groͤßeren Halbmesser nicht so verschwindet, wie es die aͤußere

Flaͤche der anderen Scheibe vorschreibt; man muß daher bei der einen Scheibe

dadurch nachhelfen, daß man dieses Stuͤk gaͤnzlich fehlen

laͤßt, was offenbar nicht vom geringsten Nachtheile ist, da die beiden

schiefen Ebenen, welche den Bogen der Scheibe vom kleinsten Halbmesser

begraͤnzen, ebenfalls den beiden Scheiben angehoͤren. Um die

Absperrung bei 1/3 in eine bei 2/3 zu verwandeln, muͤßte man beide Scheiben

um 38° gegen einander verstellen; wenn man sie nur um 10, 20, 30°

verstellt, so bewirkt man Absperrungen, welche innerhalb 1/3 und 2/3 des vollendeten

Hubes Statt finden.

Fig. 18

stellt diese Einrichtung zweier neben einander verschiebbarer Scheiben vor. Die

feste Scheibe Y ist mit dem Bolzen y versehen, welcher durch den bogenfoͤrmigen

Einschnitt y' in die bewegliche Scheibe Y' geht und zur Befestigung beider Scheiben an einander dient; außerdem

ist an Y noch der Schraubenbolzen y'' befindlich, welcher zur Befestigung dieser Scheibe auf der Welle

dient.

Die zweite, von uns noch abgebildete Einrichtung ist die Stellung der Dampfklappe

gegen den Regulator; Fig. 25 zeigt den an

einem schiklichen Punkte des Gestelles angebrachten Regulator, welcher keiner

Erklaͤrung weiter zu beduͤrfen scheint; auf die gewoͤhnliche

Art wird bei demselben durch das Auseinanderfahren und Zusammenfallen der

Schwungkugeln Z', Z' die Stange W' gehoben und gesenkt, welche durch die Verbindungsstange W mit einem Hebelarm an der Achse w zusammenhaͤngt, welche leztere innen die Dampfklappe tragt. Die

verschiedene Neigung des Hebelarmes bestimmt die Menge des einstroͤmenden

Dampfes; die Adjustirung des Regulators aber fuͤr einen bestimmten Gang der

Maschine erfolgt gewoͤhnlich so, daß die Stange W

unten ein breites, mit mehreren unter einander befindlichen Loͤchern

versehenes Ende hat; in eines dieser Loͤcher wird dann der Zapfen am Ende des

Hebelarmes gestekt. Hier dagegen ist die Stange W durch

ein Gelenk mit dem Hebelarme verbunden und an einer Stelle mit dem in Fig. 20

besonders gezeichneten Stellungstheile versehen. W

traͤgt naͤmlich unten eine Schraube, w''

oben eine Mutter; lezterer Theil ist unten mit Handgriffen versehen, um gedreht

werden zu koͤnnen, und ist, natuͤrlich auch drehbar, mit dem nach dem

Hebelarme fuͤhrenden Stangenstuͤke verbunden. Durch Umdrehung von w'' wird daher dasselbe bewirkt, was eine

Veraͤnderung der Loͤcher bei der gewoͤhnlichen Einrichtung

bezwekt, nur daß die hier abgebildete Vorrichtung den Vorzug besizt, daß keinen

Augenblik die Verbindung von W'' mit der Dampfklappe

unterbrochen wird, waͤhrend bei der anderen Einrichtung sich doch wenigstens

einen Augenblik lang die Regulirung der Maschine in der Hand des Arbeiters befindet.

Zugleich bietet diese Vorrichtung die groͤßte Bequemlichkeit beim Reguliren

waͤhrend des Ganges.

Fig. 18 ist

in 1/12 der natuͤrlichen Groͤße gezeichnet; Fig. 19, 21, 22, 23 und 24 in 1/16; Fig. 20 in 1/8

und Fig. 25

in 1/25.

Tafeln