| Titel: | Ueber eine neue hydraulische Waage. Von Hrn. CapitänI. Ericsson. |

| Fundstelle: | Band 73, Jahrgang 1839, Nr. XXIV., S. 97 |

| Download: | XML |

XXIV.

Ueber eine neue hydraulische Waage. Von Hrn.

CapitaͤnI.

Ericsson.

Aus den Transactions of the Society of arts im Mechanics' Magazine, No. 820.

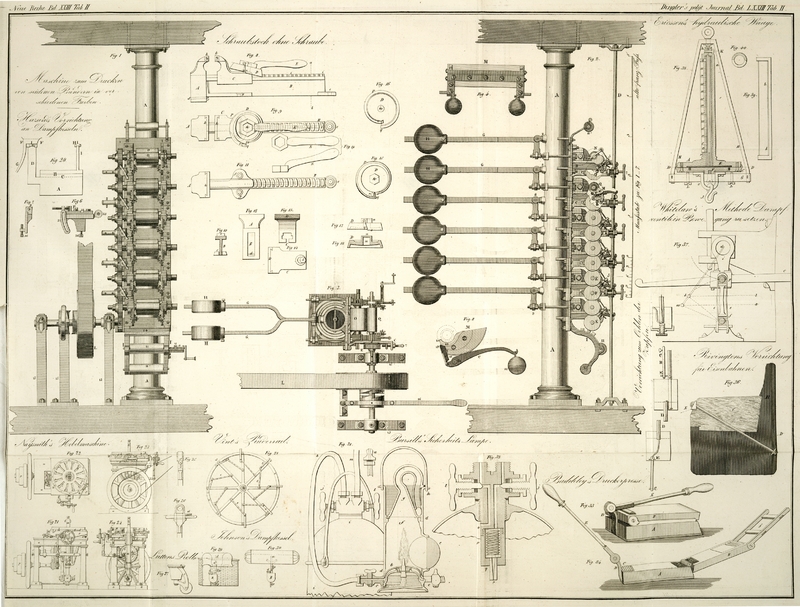

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Ericsson, uͤber eine hydraulische Waage.

Das Modell des zum Wägen bestimmten Instrumentes, welches ich hiemit der Gesellschaft

vorlege, ward schon vor mehr denn einem Jahre von mir verfertigt. Ich habe dasselbe

bei verschiedenen Temperaturen probirt, und bei diesen Versuchen stets gleiche

Resultate erhalten. Ich finde mich um so mehr zu dessen Vorlage veranlaßt, als es

sich, wie mir scheint, ganz besonders für Doks und Magazine, sowie auch für den

Gebrauch der Fuhrleute eignet.

Die Hauptaufgabe, welche ich mir bei der Anfertigung meines Instrumentes sezte, war

bei dem gewöhnlichen Abwägen, bei dem die Unzen nicht gezählt werden, die Gewichte

entbehrlich zu machen. Seine Haupteigenschaften sind folgende:

1) es ist keiner Reibung ausgesezt, weßhalb seine Angabe unter Zunahme der Gewichte

nicht an Genauigkeit einbüßen.

2) seine Theile haben eine beinahe unbemerkbare Bewegung, und sind daher der Abnuzung

nur in sehr geringem Grade ausgesezt.

3) das Gewicht kann im Momente, wo der zu wägende Gegenstand aufgehängt wird,

abgelesen werden.

4) wenn man das Instrument an den gewöhnlichen Hebezeugen aufhängt, so läßt sich das

Gewicht der Waaren etc. schon beim Auf- oder Abladen mit Genauigkeit

bestimmen.

Fig. 38 zeigt

einen Durchschnitt des Modelles meiner Vorrichtung. A

ist eine seichte umgekehrte Büchse aus Gußeisen, welche mit einem hohlen Schafte a ausgestattet ist. In diesen lezteren ist eine mit Gyps

gefütterte Glasröhre B eingesezt. An dieser Büchse A ist mit Zwischenlegung eines Stükes Kautschukzeuges,

welches einen wasserdichten Verschluß zu bilden hat, eine gußeiserne Platte C, in der sich ein weiter Ausschnitt befindet,

festgemacht. E ist eine kleine, in der Büchse A enthaltene Quantität Queksilber, welche auf dem

Kautschukzeuge D aufruht. Dieser Zeug wird von einer

Platte oder einem Kolben F getragen, und dieser ist

selbst wieder mittelst einer Schraube an dem unteren Querbalken G befestigt, welcher an den beiden Stangen H, H und dem Drehbolzen H,

der bei h zum Theil in den Schaft a, a so eingesezt ist, daß er sich darin schieben kann, aufgehängt ist.

I ist ein Bügel, welcher, ohne den Querbalken G zu berühren, an der unteren Seite der Platte C festgemacht ist, und in dessen Mitte sich ein Haken

befindet, an den der zu wägende Gegenstand gehängt wird. K ist ein kleiner Sperrhahn, welcher abgesperrt werden kann, wenn man das

Instrument nicht braucht, und der das Entweichen des Queksilbers, im Falle das

Instrument bewegt wird oder zufällig in horizontale Stellung geräth, verhindert. Von

dem Umfange des Schaftes a, a ist etwas mehr als der

vierte Theil weggeschnitten, damit man das Emporsteigen des Queksilbers beobachten

kann. An die eine Seite des Ausschnittes ist die Scala geschraubt. Obschon die

Glasröhre zu beinahe 3/4 durch den Schaft des Instrumentes geschüzt ist, so ist doch

noch für eine weitere Sicherung desselben, wenn man sich seiner nicht bedient,

gesorgt. Es wird nämlich, bevor man die Scala an den Schaft schraubt, über diesen

eine Röhre geschoben, welche man in Fig. 39 und 40 sieht.

Verschiebt man diese Röhre nach der einen Richtung, so wird die Glasröhre durch

ihren seitlichen Ausschnitt hindurch sichtbar; schiebt man sie hingegen wieder

zurük, bis ihr Rand b, b an die Scala anzuliegen kommt,

so ist die Glasröhre gänzlich eingeschlossen.

Die Platte F mit dem auf ihr befindlichen Queksilber wird

von den Stangen und dem Bolzen H getragen. Das Gewicht

des Schaftes a, a mit allen seinen Theilen, die Platten

A und C, der Bügel I mit dem Haken J schwimmen

hienach beständig auf dem Queksilber, welches folglich in der Röhre emporsteigt, bis

es ihnen das Gleichgewicht hält. Von diesem Punkte an beginnt die auf der Scala

befindliche Numerirung. Sämmtliche zu wägende Gegenstände werden mittelst des Hakens

J von der Platte A

getragen, und daher wird diese um so viel mehr auf das Queksilber drüken und

lezteres um so viel in der Röhre emportreiben, daß es der angehängten Last das

Gleichgewicht hält. Geeignet dürfte es seyn, in dem Balken G zwei Stell- oder Sicherheitsschrauben anzubringen, und die Enden

derselben so weit hinaufreichen zu lassen, daß die Platte C nicht so weit herabsinken kann, daß das Queksilber dadurch aus der Röhre

B überfließen könnte, im Falle dem Instrumente ein

Gewicht angehängt würde, welches über dessen Bereich hinaus ginge.

Die Gränzen, innerhalb welcher dieses Instrument als Waage dienen kann, sind durch

den Durchmesser des Kolbens und der Büchse, sowie durch die Länge der Glasröhre

bedingt. Ein Kolben und eine Büchse von 16 Zoll Durchmesser mit einer Röhre von 3

Fuß wirb z.B. für ein Gewicht von 3600 Pfd. ausreichen. Die größte Bewegung des

Kolbens wird an einem Instrumente von dieser Größe nur den hundertsten Theil eines

Zolles betragen. Der Wechsel in der Temperatur wird natürlich einen Wechsel im

specifischen Gewichte des Queksilbers bedingen; allein dieß ist von keinem Einflüsse

auf die Genauigkeit der

Angaben des Instrumentes; denn obschon sich das Queksilber in einem größeren Maaße

ausdehnt als das Material, aus dem die Büchse und der Kolben bestehen, so kann dieß

die Angaben des Instrumentes doch nur in directem Verhältnisse der Expansibilität

influenciren. Der geringe Irrthum, der in den Angaben obwalten wird, läßt sich

vollkommen corrigiren, wenn man die Scala nur an ihrem unteren Ende fixirt und ihr

oben für die Temperaturveränderungen freien Spielraum läßt. Zu bemerken ist, daß die

Glasröhre für alle Fälle 3/16 Zoll Weite bekommen, und daß der Raum zwischen dem

Umfange des Kolbens und der Büchse gleichfalls diese Dimension nie übersteigen soll,

wie groß auch das Instrument immer angefertigt werden mag.

Tafeln