| Titel: | Ueber eine neue, von den HHrn. G. Bursill und W. Bursill in Islington angegebene Sicherheitslampe für Bergleute. |

| Fundstelle: | Band 73, Jahrgang 1839, Nr. XXXII., S. 115 |

| Download: | XML |

XXXII.

Ueber eine neue, von den HHrn. G. Bursill und

W. Bursill in

Islington angegebene Sicherheitslampe fuͤr

Bergleute.

Aus dem Mechanics' Magazine, No. 819, S.

34.

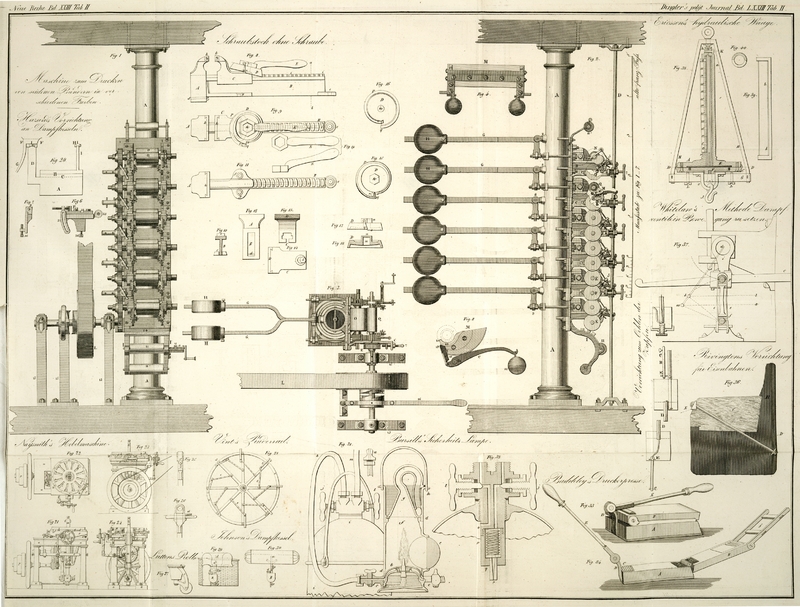

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Bursill, uͤber eine Sicherheitslampe fuͤr

Bergleute.

Die Society of arts ertheilte kürzlich den HHrn. G. und

W. Bursill von Islington eine silberne Medaille für eine

von ihnen erfundene Sicherheitslampe, die einige neue und sinnreiche Anordnungen

enthält. Soviel uns scheint, kann man derselben hauptsächlich nur den Vorwurf

machen, daß sie zu complicirt und zu schwer ist; und wir fürchten, daß sie aus

diesen Gründen in den Bergwerken und Steinkohlengruben ihrer in mancher Hinsicht

bedeutenden Vorzüge ungeachtet kaum in Aufnahme kommen wird. Wir entnehmen aus dem

in lezter Zeit erschienenen neuen Bande der Abhandlungen der genannten Gesellschaft

folgende Beschreibung.

„Wir beabsichtigen durch unsere Erfindung nicht nur eine Speisung der

Grubenlampen mit condensirter atmosphärischer Luft, sondern dieselbe soll auch

dazu dienen, den Bergleuten bei der Untersuchung jener Orte einer Grube, an

denen ihnen wegen der großen Menge der daselbst vorhandenen Kohlensäure und

sonstigen irrespirablen Gasarten Gefahr droht, zum Behufe des Athmens reine

atmosphärische Luft zuzuführen.

„Unsere Lampe ist vollkommen von der Grube isolirt, denn sie ist mit einem

luftdichten Gehäuse umschlossen, und die Verbrennung wird in ihr durch

atmosphärische Luft, welche in eigenen Gefäßen condensirt, und in diesen in die

Grube hinab geschafft wird, unterhalten. Die schlechte Luft entweicht auf

vollkommen sichere Weise aus der Lampe in die Grube; denn obschon diese Luft

nicht mehr zur Unterhaltung der Verbrennung geeignet ist, und auch nichts

enthält, was die die Lampe umgebende Luft entzünden könnte, so ist doch auf

doppelte Weise schüzende Vorkehrung getroffen: d.h. die Luft strömt zuerst durch

ein Drahtgitter und hierauf erst noch durch Wasser. Das Entweichen eines Funkens

aus dem Rauchfange der Lampe ist auf solche Art ganz unmöglich gemacht.

„In Fig.

31 sieht man die Lampe mit dem Luftbehälter und der Röhre, wodurch

beide mit einander in Verbindung stehen. Ueber das Oehlgefäß a der Lampe ist die Kuppel b, in deren Mitte sich eine Oeffnung befindet, geschraubt. In der Mitte

dieser Oeffnung steigt der Brenner oder Dochthälter empor. An den

gegenüberliegenden Seiten dieser Kuppel sind die beiden Hähne c, c befestigt; und oben auf sie ist der Körper d, d der Lampe, in dessen Seite sich bei e eine Linse befindet, geschraubt. Oben über den

Scheitel dieses Körpers sind zwei oder drei Schichten Drahtgitter f, über denen der Rauchfang g aufgeschraubt wird, gelegt. Das Ende des Rauchfanges ist nach

Abwärts gebogen, und mit einem Wasserbehälter h, in

welchen das Rauchfangende untertaucht, umgeben. Der Behälter i, i ist von solcher Stärke, daß er verdichtete

atmosphärische Luft fassen kann. Diese gibt er allmählich und durch den

Schraubenhahn j, die biegsame Röhre h und den Hahn c ab, aus

dem sie unter der Kuppel b, an die Oeffnung dieser

lezteren gelangt, und dann dicht und rings um die Flamme herum in die Lampe

eintritt. An dem Luftgefäße befindet sich ferner ein Schraubenhahn l mit einer biegsamen Röhre m, deren Ende mit einem Mundstüke n

versehen ist, aus dem der Bergmann, wenn er es bedürfen sollte, einen Zug

frischer Luft einathmen kann. Damit die Lampe gleichmäßig mit Luft gespeist

wird, tritt sie zuerst, so lange sie in hohem Grade condensirt ist, durch eine

sehr kleine Oeffnung; in dem Maaße aber, als der Druk abnimmt, wird diese

Oeffnung weiter.

„In Fig.

32 sieht man einen Durchschnitt der Schraubenhähne j, b, aus welchem deren Einrichtung hervorgeht. An

den Schrauben j, l befinden sich cylindrische

Theile, welche, um sie luftdicht zu erhalten, durch lederne Halsringe gehen, und

deren kegelförmige Spizen die treffenden Mündungen verschließen. Der Hahn l öffnet sich durch die Mündung o direct in das Gefäß i.

Der Hahn j, der die Lampe mit Luft versieht, hat

eine sich selbst regulirende Oeffnung. Die Mündung dieses Hahnes tritt nämlich

in die Kammer p, welche so groß ist, daß sie eine

Spiralfeder aufzunehmen im Stande ist, und an deren Grund sich eine andere

Oeffnung q befindet. In diese Oeffnung ist der

cylindrische Zapfen r so eingesezt, daß er so

luftdicht als möglich einpaßt, und daß ihm dennoch dabei freies Spiel gestattet

ist. Oben auf diesem Zapfen befindet sich eine Platte, auf welche die in der

Kammer p enthaltene Spiralfeder drükt. In der Seite

des Zapfens r ist eine Fuge angebracht, welche, wie

die Zeichnung bemerken läßt, an ihrem unteren Ende sehr schmal ist, während sie

sich nach Oben zu in dem Maaße erweitert, als es nöthig ist, damit bei Abnahme

des Drukes die Luft dennoch mit gleicher Geschwindigkeit entweicht.

„Die Stärke der Spiralfeder und der Durchmesser des Zapfens r müssen der gewünschten Verdichtung der Luft

entsprechen. Wenn der Hahn j abgesperrt ist, so kann die Feder den

Zapfen r auf die aus der Zeichnung ersichtliche

Weise niederhalten; wird der Hahn hingegen geöffnet, so wird der Zapfen r in Folge des zwischen dem Druke der äußeren und

inneren Luft bestehenden Unterschiedes emporgetrieben, und zwar gegen den

Widerstand, den die Feder leistet. Die Folge hievon ist, daß die Luft bloß durch

den engsten Theil der Fuge entweichen kann. In dem Maaße, als in Folge des

Entweichens der Luft der Druk abnimmt, wird aber die Feder einen größeren Theil

des Zapfens r hervortreiben, wo dann die Luft durch

eine weitere Stelle der Fuge austreten kann. Der Zufluß von Luft an die Lampe

wird demnach von Anfang bis zu Ende ziemlich gleichmäßig bleiben. Ist das Gefäß

i beinahe leer, so bringt man, bevor noch das

leere Gefäß abgenommen wird, ein anderes gefülltes Gefäß mit dem Hahne c in Verbindung.“

Tafeln