| Titel: | Verbesserungen an den Oefen zur Heizung mit warmer Luft, worauf sich John White, Eisenhändler von Haddington in Nord-England, am 27. September 1838 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 73, Jahrgang 1839, Nr. XL., S. 164 |

| Download: | XML |

XL.

Verbesserungen an den Oefen zur Heizung mit

warmer Luft, worauf sich John

White, Eisenhaͤndler von Haddington in Nord-England, am

27. September 1838 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Mai 1839,

S. 290.

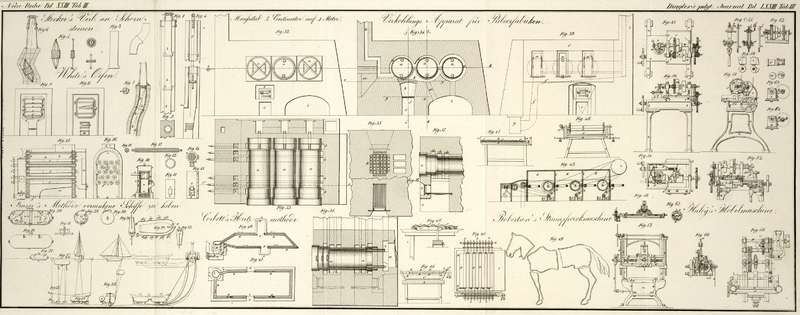

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

White's verbesserte Oefen zur Heizung mit warmer Luft.

Fig. 8 ist ein

Querdurchschnitt eines meiner Erfindung gemäß gebauten Ofens. Fig. 9 zeigt einen solchen

von der Fronte, und zwar mit den üblichen Thürchen und Dämpfern.

Meine Erfindung besteht darin, daß ich aus Eisenplatten, welche ich durch Nieten,

Schrauben oder auf andere Weise miteinander verbinde, ein doppeltes Gehäuse baue,

und zwar so, daß zwischen dem äußeren und inneren Gehäuse ein Raum von beiläufig

einem halben Zolle bleibt. Dieser Raum muß mit feuerfestem Thone oder einer anderen

Substanz, welche die Hize an sich hält und regelmäßig abgibt, ausgeschlagen werden.

a, a, a ist das doppelte Gehäuse; b, b der mit feuerfestem Thone auszuschlagende Raum. c, c, c sind Platten, welche auf ähnliche Weise wie das

Gehäuse gebaut sind, und auf die man verschiedene Dinge stellen kann. Die aus

starkem Gußeisen bestehende Platte d verhindert die

Beschädigung des unteren Theiles des Ofens durch eine zu starke Hize. e, e, e sind die Ofenstangen; f ist der Zug für den Rauch.

Fig. 10 ist

ein senkrechter Durchschnitt eines meiner Erfindung gemäß gebauten tragbaren

Stubenofens zum Heizen mit warmer Luft. Die Verbesserung besteht darin, daß ich die

Heizkammer aus einer oder mehreren, aus feuerfestem Thone gebrannten Röhren, welche

zum Eintragen des Brennmateriales mit einer Oeffnung versehen sind, baue; und daß

ich dieselbe dicht mit einem eisernen Gehäuse umgebe, damit der Thon keine Sprünge

bekommen kann, und damit, im Falle die Röhren ausbrennen, keine schädlichen Gase mit

der heißen Luft entweichen können. a, a ist die innere,

die Heizkammer vorstellende Röhre, welche aus feuerfestem Thone gebrannt und dicht

von dem eisernen Gehäuse b, b umschlossen ist; c das zum Eintragen des Brennstoffes dienende Thürchen.

Im Zigzag um die Kammer herum laufen die Züge d, d,

welche die kalte Luft in einer Anzahl gewundener Canäle verbreiten, bevor sie erhizt

am Scheitel des Ofens entweicht. Das äußere Gehäuse e dient

dazu, die erhizte Luft beim Aufsteigen in den gewundenen Canälen zu erhalten. Der

aufgehängte Dämpfer f beugt einem zu raschen Entweichen

der Wärme durch den Rauchzug vor. Die mit Sand bedekte Eisenplatte g verhindert das Entweichen von Rauch und Gas in dieser

Richtung. Der Zug h führt den Rauch in den Schornstein.

Die Oeffnungen i, i, i, durch welche die kalte Luft

eintritt, communiciren mit den im Zigzag laufenden Zügen, sind aber von der

Heizkammer gänzlich abgesperrt. j ist die Aschengrube.

Fig. 11

ist ein Aufriß der Heizkammerröhre a, a ohne ihrem

eisernen Gehäuse b, b, woran man die zum Eintragen des

Brennstoffes dienende Oeffnung ersieht. Fig. 12 ist ein Grundriß

derselben Röhre. Fig. 13 ein Aufriß, an welchem man sie von dem eisernen Gehäuse b, b umgeben sieht, und an dem man auch das mit

Schrauben befestigte Ofenthürchen bemerkt.

Fig. 14 ist

ein Grundriß von Fig. 13, aus dem erhellt, auf welche Weise das eiserne Gehäuse b, b um die Heizkammer a, a

herum angebracht ist. Man überzieht, bevor man das Gehäuse anlegt, die äußere

Oberfläche der aus Fig. 11 zu ersehenden Röhre mit einer Schichte weichen feuerfesten

Thones, legt hierauf das eiserne Gehäuse b, b mit

nachgelassenen Schrauben l, l an, und zieht endlich die

Schrauben immer fester an, bis das Gehäuse allerwärts dicht an der äußeren

Oberfläche der Röhre a, zu deren Sicherung es bestimmt

ist, anliegt.

In Fig. 15

sieht man einen Durchschnitt, welcher nach der in Fig. 16 angedeuteten

Linie genommen ist; während Fig. 16 ein Durchschnitt

nach der in Fig.

15 bemerkbaren Linie C, D ist. An dieser Art

von Ofen communicirt die in dessen Fronte befindliche Heizkammer mit einer Anzahl

eiserner Röhren, die, damit die Luft nicht mit dem nicht selten überhizten Eisen in

Berührung kommen kann, mit thönernen Röhren überzogen sind. a, a ist die Heizkammer mit den Roststangen b,

b und dem Thürchen c, bei dem das Brennmaterial

eingetragen wird. d der Ventilator, der dem Feuer kalte

Luft zuführt. Die Oeffnungen e, e, e, e dienen zum

Reinigen der Feuerzüge f, f, f, f, welche vorne und

hinten durch die beiden Platten g, g sezen, und dadurch

rauchdicht gemacht sind, daß der zwischen jedem Röhrenpaare befindliche Raum mit

Sand ausgefüllt ist. Aus der für die heiße Luft bestimmten Kammer h tritt dieselbe durch die Oeffnung i aus, während der Rauch in den Schornstein j, j entweicht. Zur Reinigung dieses lezteren dient die

Oeffnung k. l, l ist das Ende des Canales für die kalte

Luft und m, m das Mauerwerk des Ofens. Die bei der

Mündung l in den Ofen eintretende kalte Luft steigt, wie

in Fig. 16

durch Pfeile angedeutet ist, zwischen den mit Thon bedekten Feuerzügen l empor, und entweicht endlich erhizt bei der Oeffnung

i, von wo aus sie an jeden beliebigen Ort geleitet

werden kann.

Fig. 17 ist

ein Längendurchschnitt eines röhrenförmigen Feuerzuges, wie er sich gleichfalls für

einen derlei Ofen eignet. Er besteht, wie es bei Fig. 8 beschrieben worden,

aus einem doppelten eisernen Gehäuse, dessen Zwischenraum mit feinem Thone

ausgefüllt wird. Fig. 18 ist ein Endaufriß von Fig. 17.

Ich erkläre schließlich nur noch, daß ich mich keineswegs an die hier in den

Zeichnungen dargestellten Formen binde; und daß man die Gestalt der Oefen beliebig

ändern kann, ohne deßhalb von meinem Principe abzugehen.

Tafeln