| Titel: | Ueber die Ersezung der an den Spindelbänken gebräuchlichen Treibschnüre durch Getriebe. Von Hrn. Eugène Saladin. |

| Fundstelle: | Band 73, Jahrgang 1839, Nr. LVI., S. 254 |

| Download: | XML |

LVI.

Ueber die Ersezung der an den

Spindelbaͤnken gebraͤuchlichen Treibschnuͤre durch Getriebe. Von

Hrn. Eugène

Saladin.

Aus dem Bulletin de la Société industrielle de

Mulhausen, No. 57.

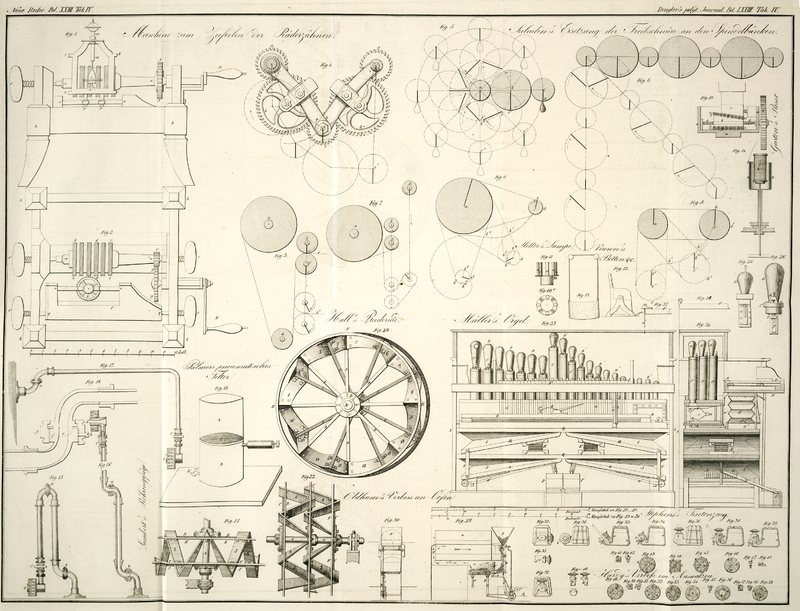

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Saladin, uͤber die Ersezung der Treibschnuͤre an den

Spindelbaͤnken durch Getriebe

Es bestehen an den sogenannten Spindelbänken (bancs à

broches) mit Treibschnüren einige Unvollkommenheiten, deren Wichtigkeit man

noch nicht ganz gewürdigt zu haben scheint. Ich begreife hierunter namentlich das

Aufwinden des Wiklers oder Dochtes (mècke) auf

die Spulen, welches durch das Emporsteigen und Herabsinken des Wagens wandelbar

gemacht ist. Wenn nämlich das Aufwinden für den Moment, in welchem der Wagen in

Bewegung zu kommen beginnt, ohne Zug regulirt ist, so werden die Spulen, wenn der

Wagen am Ende seines Laufes angelangt ist, und je nachdem der Wagen nach der einen

oder anderen Richtung gelaufen ist, bei jedem Kommen und Gehen des Wagens eine der

Spulenlänge gleichkommende Dochtlänge mehr oder weniger aufwinden, als von den

Cylindern geliefert wurde. Da die erste auf die Spulen gelegte Dochtreihe eine

geringere Länge hat als die lezte, so wird dieser Zug beim Beginnen des Auswindens

eine ganz andere Wirkung haben, als gegen das Ende desselben.

In Fig. 3 sieht

man einen Querdurchschnitt, an welchem zwischen der Hauptwelle und den Spulen die

Transmission durch Treibschnüre Statt findet. a ist die

Hauptwelle; b, c Rollen, die an dem Wagen fixirt sind;

e der Wagen; d eine an

dem Längenbalken des Wagens fixirte Rolle. Nimmt man nun die Rolle a für einen Augenblik als unwandelbar fixirt an, so wird

man finden, daß, wenn man den Wagen e die ganze, für

eine Spulenlänge erforderliche Streke e, e durchlaufen

läßt, die Rolle b eine dem Laufe des Wagens

gleichkommende Schnurlänge absorbiren, die Rolle c

hingegen eine solche Schnurlänge abgeben wird.

Der hiedurch nachgewiesene Uebelstand besteht dagegen nicht an den Bänken mit

Getrieben und mit Transmission durch Ziehstangen (transmission à bielles), deren Beschreibung sogleich folgen soll.

In Fig. 4 ist

nämlich a ein an einer Welle (arbre de commande) aufgezogenes Zahnrad; b ein

in dieses eingreifendes Zwischenrad, welches zugleich auch in das Zahnrad c, das mit dem Rade a von gleichem Durchmesser

ist, eingreift; d ein Zwischenrad, welches einerseits in

das Zahnrad c und andererseits in das Zahnrad e eingreift. Lezteres hat denselben Durchmesser wie das

Rad a, und ist an der Welle des Wagens, der hier an dem

oberen Ende seines Laufes dargestellt ist, aufgezogen. Die Ziehstange (bielle), welche die beiden Räder b, e trägt, ist mit dem Ende f mit sanfter

Reibung an der Hauptwelle aufgehängt. Die zweite Ziehstange h, i, welche das Rad d trägt, ist an dem Ende

i gleichfalls mit freier Reibung an der Welle des

Wagens, an dem anderen Ende h dagegen an dem Ende der

ersteren Ziehstange g aufgehängt. Die punktirten Linien

deuten die Stellungsveränderung, welche eintritt, wenn der Wagen das Ende seines

Laufes erreicht hat, an.

Das Rad e behält seiner Ortsveränderung ungeachtet stets

seinen Parallelismus mit dem ersten Rade a bei, so daß

es an den Spulen keine andere Umlaufsbewegung erzeugt, als jene, welche von dem Rade

a hervorgebracht wird. Es erhellt dieß klar aus Fig. 5, wo die

beiden Kreise a, c die gleichen Durchmesser haben, mit

einem dritten Kreise b in Berührung stehen. Wenn man

nämlich nach gehöriger Fixirung des Kreises a den Kreis

c den Umfang c, c', c''

etc. und den Kreis b den Umfang b, b', b'' durchlaufen läßt, so werden nach und nach sämmtliche Punkte des

Umfanges des Kreises c jenen des Kreises a dargeboten worden seyn, ohne daß der Kreis c sich um sich selbst umgedreht hätte. Dabei wird

dennoch der Kreis b durch seine Ortsveränderung eine

Umlaufsbewegung vollbracht haben, die, welches auch sein Durchmesser und die

Stellung des Mittelpunktes seiner Bewegung seyn mag, wenn er nur mit den Kreisen a, c in Berührung bleibt, den Erfordernissen dieser

beiden lezteren entspricht. In der That wird, wenn man sich den Kreis c frei an seiner Achse beweglich, und diese Achse an

einem Hebel, dessen Drehpunkt sich in a befindet,

befestigt denkt; und wenn man, nachdem an dem Ende d des

Radius c, d ein Gewicht aufgehängt worden, den Hebel

einen ganzen Umgang um den Kreis a machen ließ, der

Radius c, d stets seinen Parallelismus beibehalten

haben, obwohl alle Punkte des Umfanges des Kreises c

nach einander dem Kreise a dargeboten worden, und

seinerseits der leztere in Bezug auf den Kreis c

dasselbe gethan hat. Der Kreis b erfüllt hier nun

dieselben Verrichtungen wie das Gewicht; er rollt zwischen den beiden Kreisen a, c, ohne eine andere Wirkung hervorzubringen als die,

daß er den Kreis c am Umlaufen verhindert, wenn der

Kreis a unbeweglich bleibt. Man kann seine

Umlaufsbewegung, welche in seinen verschiedenen Stellungen durch die Radien b, f, b', f, b'', f etc. angedeutet ist, leicht

verfolgen.

Dieselbe Wirkung von zwei zu zwei findet Statt, wenn man die Zahl der Kreise

vermehrt, vorausgesezt, daß sie von zwei zu zwei denselben Durchmesser beibehalten,

wie in Fig. 6

zu ersehen.

Die beiden Ziehstangen f, g, h, i mit ihren Zahnrädern,

wie man sie in Fig.

4 sieht, schienen mir die hier ausgesprochenen Bedingungen zu erfüllen.

Läßt man die Welle e statt der Curve einer geraden Linie

folgen, so wird die Wirkung dessen ungeachtet dieselbe bleiben.

Um eine Beschreibung, welche doch immer noch Vieles zu wünschen übrig lassen dürfte,

nicht zu sehr in die Länge zu ziehen, will ich zur Unterstüzung des Gesagten der

Zeichnung nur eine im Kleinen angeführte Idee dieser Art von Transmission beifügen.

Ich finde mich um so mehr hiezu veranlaßt, als es mir scheint, daß sie auf demselben

Principe beruhen dürfte, wie der Mechanismus, dessen man sich in der Astronomie

bedient, um den Parallelismus der Erdachse an den verschiedenen Punkten der Erdbahn

zu zeigen. Bemerken muß ich übrigens, daß es fern von mir ist, die Anwendung der

Ziehstangen zur Transmission der Spulen an die Spindelbänke als von mir ausgehend

auszugeben, indem ich diese Anwendung bereits zu Manchester gesehen habe. Dagegen

ist es mir gelungen, die aus der Ortsveränderung des Wagens erwachsende

Rotationsbewegung (einen Uebelstand, den ich nicht nur an allen mit Schnüren

getriebenen Spindelbänken, sondern auch den mit Getrieben versehenen, an welchen ich

die Transmission mittelst Ziehstangen angewendet sah, beobachtete), aufzuheben.

Da die durch Riemen bewerkstelligten Transmissionen, deren man sich an gewissen

Spindelbänken bedient, demselben Geseze unterstellt werden können, wie die

Transmissionen mit Getrieben, so glaubte ich hier eine derartige Transmission in

einem Querdurchschnitte darstellen zu müssen, und zwar in einer Stellung, in welcher

deren Nachtheile am besten in die Augen springen.

In Fig. 7 ist

a die Hauptwelle; b, c

sind die Spannungsrollen; d die an dem Wagen befindliche

Rolle.

In Fig. 8 sieht

man dieselbe Art der Transmission mit Hinweglassung der Spannungsrollen, damit sich

die Umlaufsbewegung leichter schäzen läßt. In Fig. 9 sieht man dieselbe

Transmission mit Riemen und zwei Rollen von gleichen Durchmessern.

In Fig. 7 und

8 läuft

die Rolle d um, wenn sie ihren Ort verändert, was in

Fig. 9

keineswegs der Fall ist. Wenn man nämlich Fig. 8 nimmt, und den

Kreis d die verschiedenen Stellungen d', d'' durchlaufen läßt, so wird man finden, daß das

Ende b des Riemens, indem es sich um den Kreis a aufrollt, die Curve oder Kreisabwikelung

b, b'b'' beschreibt. Wenn man ferner erwägt, daß der an

dem Riemen befindliche Punkt b, welcher anfänglich mit

der Rolle d in Berührung stand, um nach b', b'' zu gelangen, sich von der Rolle d abwikeln mußte, die also eine Umlaufsbewegung erlitt,

deren Werth man erhält, wenn man den Riemen b', d

' um den Kreis d'

aufwikelt, so wird das Ende b' die Curve b', b''' beschreiben. Die Rolle d' wird also den Bogen b⁴, b⁵,

b³ beschrieben haben; und verfolgt man denselben Gang bei der

dritten Stellung, so wird man finden, daß die Rolle den Bogen b⁶, b⁷, b⁸ beschreibt.

In Fig. 9, wo

die Rollen gleiche Durchmesser haben, wird das Ende b

des Riemens in seiner zweiten Stellung in b' und in

seiner dritten in b'' angekommen seyn; ferner wird

dasselbe Riemenende bei der Aufwikelung auf d', d'' in

b''', b⁴ angelangt seyn, während der Radius

b, c in seinen drei Stellungen d, d', d'' seinen Parallelismus beibehalten haben

wird.

Ich glaube hienach den Schluß ziehen zu können, daß man an den Spindelbänken die

directe Transmission durch Riemen vom Kegel an die Spulen vermeiden sollte, indem es

nur einen einzigen Fall geben kann, in welchem die übergetragene Bewegung dieselbe

wie die gegebene ist; nämlich den, in welchem sich der Riemen an jener Stelle des

Kegels befindet, die mit der an dem Wagen befindlichen Rolle von gleichem

Durchmesser ist.

Tafeln