| Titel: | Beschreibung der verbesserten Orgel des Hrn. Müller, Fabrikanten von Musikinstrumenten in Paris, rue de la Ville-l'Evêque No. 42. |

| Fundstelle: | Band 73, Jahrgang 1839, Nr. LXI., S. 262 |

| Download: | XML |

LXI.

Beschreibung der verbesserten Orgel des Hrn.

Muͤller,

Fabrikanten von Musikinstrumenten in Paris, rue de la Ville-l'Evêque No. 42.

Aus dem Bulletin de la Société

d'encouragement. Maͤrz 1839, S. 73.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

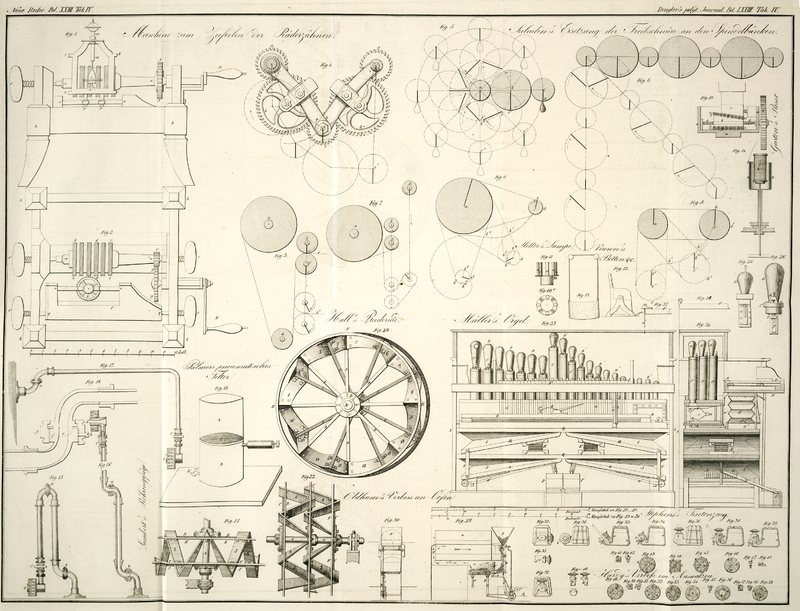

Muͤller's verbesserte Orgel.

Die Verbesserungen, welche Hr. Müller seit den Arbeiten Grenié's an den tragbaren Orgeln machte, und über welche Hr.

de la Morinière der

Gesellschaft auf das Günstigste berichteteVergl. polytechn. Journal Bd. LXX. S, 155. A. d. R., haben hauptsächlich zum Zweke: 1) eine Erweiterung der Claviatur von 4 1/2,

auf 6 Octaven; 2) eine Vereinfachung der Orgelpfeifenröhrchen und ihrer Zungen,

sowie auch der Orgelpfeifen; 3) einen Apparat, welcher die Stimmung erleichtert und

erhält; 4) ein Verfahren, wonach die Claviatur und die Tasten rasch abgenommen

werden können; 5) die Vermehrung der Orgel mit einem monotonen, leicht zu

handhabenden Gebläse; 6) endlich eine merkliche Verminderung der Preise.

Fig. 23 ist

ein senkrechter Längendurchschnitt des Instrumentes; Fig. 24 ein senkrechter

Querdurchschnitt.

Fig. 25 zeigt

ein Orgelpfeifenröhrchen nach dem Systeme Grenié's; Fig. 26 ein solches nach

Müller.

Fig. 27 zeigt

das Hämmerchen, welches an der Taste zieht, nach Müller;

Fig. 28

zeigt die Vorrichtung, deren sich Grenié zu

demselben Zweke bediente.

An allen diesen Figuren sind gleiche Theile mit gleichen Buchstaben bezeichnet. A ist das Gestell oder der sogenannte Körper des

Instrumentes; B der Orgelkasten; C, C, C sind die Pfeifen des Basses, C', C',

C' jene der höheren Noten. D sind die Mündungen

der Pfeifen, von denen jene des Basses ein rundes Loch, jene der Pfeifen C', C', C' hingegen eine mundähnliche Spalte haben. E ist die Claviatur; F die

Tasten; G das monotone Gebläse; G' der Luftbehälter für das Ausdruksspiel (jeu

expressif); H die Windlade; I, J das große Gebläse; K

runde Windröhren, welche die Luft von einem Blasebalge zum anderen führen; L ein Ventil, welches die äußere Luft aufsaugt; M, M Ventilatoren, die auf die Windröhren drüken; N, N Ziehstangen, die mit den Hebeln M und mit den Hebeln O

articuliren. Wenn man auf die Pedale P, P tritt, kommen

die Rollenhebel O', O' in Bewegung, wodurch die Hebel

M, N eine Schaukelbewegung mitgetheilt erhalten und

emporgehoben werden. Q die Unterlage der Gebläse; R ein Windrohr, welches die Luft in die Windlade R leitet.

a eine hölzerne Platte, welche auf den Schwanz der Taste

F drükt, und an der ein Messingdraht (pilote) a' festgemacht ist.

Hiedurch wird das Gegenklavier b, welches mittelst des

Ventiles b' der Luft den Eingang in die Pfeifen eröffnet

oder versperrt, in Thätigkeit gebracht. c eine

Zangenfeder, welche gegen das Ventil b' drükt. d das Ventil des monotonen Gebläses, gegen das

gleichfalls eine Feder drükt. e ein mit einem kleinen

messingenen Knopfe ausgestatteter Schwunghebel, womit man das Register e' öffnet, wenn man das monotone Gebläse wirken lassen

will. f ein hölzerner Kern, womit die Pfeifen gedekt

sind; g das Orgelpfeifenröhrchen; h eine Schraube, die mit einem Schlüssel gehandhabt wird, wenn man das

Orgelpfeifenröhrchen auf der Zunge verschieben will, und welche die Stimmung

erleichtert; i ein Bügel, welcher auf die Krüke drükt,

und der zur Erhaltung der Stimmung beiträgt; k ein

Ventil für den Ausdruk (expression).

Von diesen verbesserten Orgeln, welche Hr. Müller

orgues expressives nennt, kostet eine zu vier und zu

sechs Octaven 1000 bis 2500 Fr.

Tafeln