| Titel: | Einige Versuche über den Dampf. Von Hrn. James Scrymgeour in Glasgow. |

| Fundstelle: | Band 73, Jahrgang 1839, Nr. LXXIII., S. 321 |

| Download: | XML |

LXXIII.

Einige Versuche uͤber den Dampf. Von Hrn.

James Scrymgeour

in Glasgow.

Aus dem Mechanics' Magazine. No. 825.

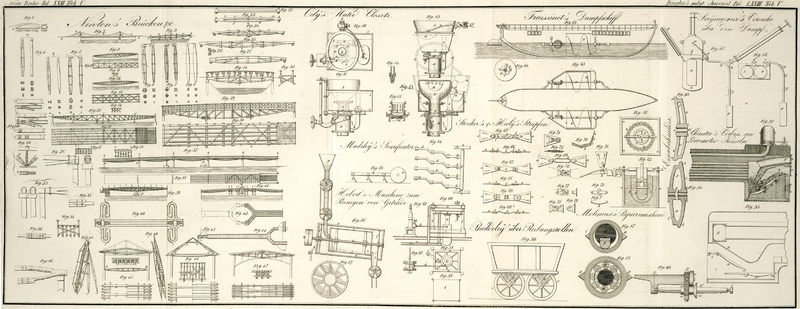

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Scrymgeour's Versuche uͤber den Dampf.

Ich baute vor zwei Jahren eine kleine Maschine, um zu erfahren, ob man sich des

Dampfes nicht mit Vortheil bedienen könnte, wenn man ihn auf dieselbe Weise

verwendete, wie Stirling an seiner Maschine die Luft

arbeiten ließ: mit dem Unterschiede jedoch, daß der Dampf in dieser Maschine mit

einem Druke von 3 oder 4 Atmosphären angewendet werden sollte. Der Cylinder hatte 4

Zoll Durchmesser und 12 Zoll Kolbenhub. Dazu gehörten zwei Dampfbehälter von 10 Zoll

Durchmesser und 16 Zoll Länge mit halbkugelförmigen Enden, von denen jeder beinahe

in der Hälfte seiner Länge mit einem Kolben versehen war, so daß mehr dann die

Hälfte eines jeden dieser Behälter von Dampf erfüllt war, der sich in der Kälte

zusammenziehen, in der Wärme dagegen ausdehnen mußte. Die oberen Enden dieser

Behälter wurden erhizt, die unteren hingegen auf einer niedrigeren Temperatur

erhalten. Der Cylinder wurde auf dieselbe Temperatur erhizt, wie die oberen Enden

der Behälter, damit sich der Dampf beim Eintritte in denselben nicht zusammenzog.

Die Kolben wurden wie die Ventile einer gewöhnlichen Maschine, auf und nieder

bewegt, und verdrängten den Dampf abwechselnd von den kalten Enden gegen die heißen.

Einer dieser Behälter communicirte mit dem unteren Cylinderende, so daß sein Dampf

auf die untere Seite des Cylinderkolbens wirkte; der andere dagegen communicirte mit

dem oberen Cylinderende, so daß sein Dampf auf die obere Seite des Cylinderkolbens

drükte. Demnach wurde die Contraction und Expansion eines und desselben Dampfes als

Kraft benuzt. Nach einigen vorläufigen Versuchen schien es, daß sich der Dampf bei

gleicher Veränderung der Temperatur mehr ausdehnt als die Luft. Ebenso ist bekannt,

daß sich der Dampf schneller erhizt und auch wieder schneller abkühlt als die Luft,

indem leztere ein schlechterer Wärmeleiter ist, als ersterer. Es schien, daß die

Behälter leicht von einem kleinen, mit der Maschine in Verbindung gebrachten Kessel

aus gefüllt und auf gehörigem Druke erhalten werden könnten, und daß das, was

verloren ging, leicht hiedurch zu ersezen wäre. Allein bei einem Versuche zeigte sich, daß

gerade die Eigenschaft des Dampfes rasch eine andere Temperatur anzunehmen, in Folge

der er sich so gut zu dieser Art eine Kraft zu erzeugen eignete, die Ursache des

Mißlingens war; denn da diese Eigenschaft hauptsächlich von der Leitungskraft des

Dampfes bedingt ist, so konnte zwischen den beiden Enden der Gefäße kein

hinreichender Unterschied in der Temperatur unterhalten werden.Die in den Behältern befindlichen Kolben hatten an ihrem Ende ein nach Art

eines Topdekels gebildetes Ventil erheischt, damit, während sich der Dampf

in dem heißen Ende befand, die Communication Mit dem kalten Ende abgesperrt

werden konnte; denn bei gestatteter Communication hatte sich der Dampf in

dem kalten Ende eben so rasch verdichtet, als er sich in der Wärme

ausdehnte. A. d. O.

Ich war vor Anfertigung der Maschine zweifelhaft, ob der Dampf dem vorgesezten Zweke

entsprechen würde, und traf daher meine Berechnungen so, daß auch Luft angewendet

werden konnte. Ich ermittelte daher die Expansion der Luft unter einem Druke einer

Queksilbersäule von 15 Fuß 3 Zoll, um zu sehen, ob unter diesem Druke die Expansion

so groß ist, wie unter dem Druke der atmosphärischen Luft. Ich bediente mich zu

diesem Zweke eines eisernen Rohres mit einer gebogenen, an dem einen Ende

geschlossenen Glasröhre, welche parallel mit dem Rohre aufgebogen war. Der

geschlossene Theil hatte beinahe 6 Zoll Länge und 3/10 Zoll im Lichten, lief jedoch

gegen das geschlossene Ende etwas dünner aus. Durch Füllung der Röhre mit Queksilber

wurde dann die in dem geschlossenen Theile enthaltene Luft bei einer Temperatur von

61º F. auf einen Raum von 7/8 Zoll zusammen gedrängt. Als die Röhre hierauf

in ein mit Oehl gefülltes Gefäß untergetaucht und in diesem bis auf 312º F.

erwärmt wurde, dehnte sich die Luft beiläufig um 3/8 Zoll aus, mithin beinahe in

demselben Verhältnisse, in welchem die Ausdehnung unter dem atmosphärischen Druke

erfolgt. Hienach berechnete ich, daß, wenn die Luftgefäße ungefähr einen viermal so

großen cubischen Inhalt hatten als der Cylinder, und wenn sie bis zu einem Druke von

4 Atmosphären mit Luft gefüllt wären (d.h. wenn sich die Luft in den kalten Enden

der Gefäße befindet), man auf das andere Ende der Gefäße eine Wärme wirken lassen

könnte, die im Stande wäre, beim Eintritte der Luft in dasselbe eine Expansion zu

erzeugen, welche um zwei Atmosphären mehr betrüge, oder am Anfange des Hubes einem

Druke von 30, am Ende des Hubes aber einem solchen von 2 Pfunden auf den Quadratzoll

der Kolbenfläche gleichkäme. Dieser ungleiche Druk ließe sich durch Anwendung zweier

Maschinen und mit Gefäßen, deren Verhältniß zu dem Cylinder größer wäre,

modificiren.

Aus den oben in Betreff des Dampfes angedeuteten Gründen gab ich jedoch die Idee,

durch Benuzung der Contraction und Expansion der Luft oder des Dampfes auf eine

Maschine zu kommen, die vor der gewöhnlichen Dampfmaschine einige Vorzüge voraus

hätte, gänzlich auf. Da ich jedoch dessen ungeachtet den Wunsch hegte, die Expansion

des Dampfes genauer zu erforschen, als es bisher geschah, so unternahm ich in dieser

Beziehung folgende Versuche.

Versuch 1. Der erste Apparat, womit ich den Dampf von

hohem Druke untersuchen wollte, war derselbe wie der, dessen ich mich zur Bestimmung

der Expansion der Luft unter einem bestimmten Druke bediente. Ich schnitt jedoch die

eiserne Röhre in einer dem eben gewünschten Druke entsprechenden Länge ab, und

kittete auf deren oberes Ende eine Glasröhre, so daß man den Scheitel der

Queksilbersäule sehen und hiedurch den Grad der Expansion messen konnte. In das

verschlossene Ende der gebogenen Glasröhre brachte ich, bevor dieselbe an die

eiserne Röhre gekittet wurde, über dem Queksilber einen Tropfen Wasser. Nach diesen

Vorkehrungen trieb ich die Temperatur auf 450º F. Die höchste Temperatur,

welche ich für den Versuch beabsichtigte, stand stets weit über jener, bei der unter

dem angewendeten Druke das Wasser als solches bestehen konnte. Das überschüssige

Wasser entwich rings herum an der Biegung der Röhre.

Unter dem Druke einer Queksilbersäule, welche mit 112 Zoll begann und mit 120 Zoll

endete, war nun die fortschreitende Expansion, wie folgt. Bei 302º F. fing

die Bildung von Dampf an, und diese so wie die Expansion währte bis zu 320º

F. fort. Bei dieser Temperatur war alles Wasser in Dampf verwandelt und die größte

Geschwindigkeit der Expansion des Dampfes zu Ende. Ueber diese Temperatur hinaus kam

die Expansion des Dampfes beinahe jener der Luft gleich, bis die Geschwindigkeit der

Expansion endlich bei 400º F., wie mir schien, merklich abnahm. Beim Abkühlen

begann die Contraction bei 312º F. sehr rasch, und bei 292º F. trat

die Verdichtung ein. Die 8 Grade betragende Differenz zwischen dem Punkte, bei

welchem die größte Expansion endigt, und dem Beginnen der Contraction beim Abkühlen

ist hauptsächlich durch die Zeit, welche die Wärme braucht, um durch die Glasröhre

zu gehen, und durch die Reibung des Queksilbers in der Röhre bedingt. Die Zeit,

welche verstrich, während die Temperatur von 302 auf 320º F. gesteigert

wurde, betrug zwischen 2 und 3 Minuten, und beinahe ebenso viele Zeit erheischte das

Abkühlen.

Versuch 2. Ich kittete ein Stük einer weiteren Glasröhre

auf das obere Ende der eisernen Röhre und tauchte einen Eisenstab von gehöriger Größe in das

Queksilber, so daß dieses beim Beginnen der Dampfentwikelung bis zu einem Druke von

120 Zoll stieg. In dem Maaße, als sich der Dampf ausdehnte, zog ich den Eisenstab

allmählich zurük, so daß der Dampf am Schlusse der größten Expansion demselben Druke

ausgesezt war, wie am Anfange. Die Dampfentwikelung begann bei 306º F.; bei

312° war alles Wasser in Dampf verwandelt und die größte Expansion zu Ende.

Die Säule war dann in der oberen Glasröhre beiläufig um 3 Zoll höher gestiegen. Beim

Abkühlen begann bei 306º eine rasche Contraction, die mit 300º, wo die

Verdichtung eintrat, aufhörte. Dieses Resultat ist das aus mehreren Versuchen

gezogene Mittel. Bei diesen Versuchen wurde die Temperatur, wenn sich der Dampf zu

entwikeln begann, so wie auch bei verschiedenen, über 306 bis 312º

betragenden Wärmegraden eine oder zwei Minuten lang stationär erhalten. Wenn die

Temperatur von 306º begann und die Queksilbersäule um mehr als die Hälfte der

3 Zoll stieg, blieb dieselbe an keiner zwischen diesem Punkte und dem Anfange

befindlichen Stelle stationär. In dem oberen Theile dagegen konnte die

Queksilbersäule, wenn man nur einige Sorgfalt auf die Regulirung der Wärme

verwendete, an jedem Punkte stationär erhalten werden, und zwar mit einer

entsprechenden Zunahme der Temperatur, aber mit abnehmender Geschwindigkeit der

Expansion. Die progressive Contraction beim Abkühlen kam der Expansion beinahe

gleich; doch konnten wegen der Fluctuationen, die beim Erhizen und Abkühlen Statt

fanden, keine ganz genauen Messungen angestellt werden. Die Hauptursache dieser

Fluctuationen war, daß sich der Dampf bisweilen an den Wänden der Glasröhre

verdichtete, wo dann das emporsteigende Queksilber diese Theilchen, anstatt sie bis

zum Ende der Röhre vor sich her zu treiben, bedekte, besonders wenn die Abkühlung

rasch ging. Diese Theilchen verwandeln sich nicht eher wieder in Dampf, als bis das

Queksilber sie verläßt, wo sie dann ein zwar geringes, aber plözliches Steigen der

Queksilbersäule veranlassen. Am besten kann man dieß bei niedrigen Graden des Drukes

beobachten. Die Differenz von 6 Graden, welche sich auch hier zwischen dem Beginnen

der Dampfentwikelung und der durch das Abkühlen eintretenden Verdichtung zeigte,

wurde wahrscheinlich durch die Reibung des Queksilbers in der Röhre, obwohl ich

öfter mit der Hand an diese klopfte, veranlaßt. Nimmt man an, daß zur Ueberwältigung

der Reibung nach auf- und abwärts drei Temperaturgrade erforderlich sind, so

wird die Temperatur bei der Expansion und Contraction 303 und 309° F.

entsprechen.

Versuch 3. Unter einem Druke von 60 Zoll Queksilber

begann die

Dampfentwikelung bei 272º F., und die größte Expansion endigte bei

276º. Diese Temperaturen sind das aus mehreren Versuchen gezogene Resultat;

und für die Reibung des Queksilbers ist an ihnen die angegebene Correction bereits

vorgenommen.

Versuch 4. Unter einem Druke von 11 1/2 Zoll Queksilber

begann die Dampfentwikelung bei 230º F., und die größte Expansion endigte bei

235º, wo der Druk dann 15 Zoll betrug. Später wurde er am Anfange und am Ende

auf 11 1/2 Zoll adjustirt, und doch war beinahe dieselbe Temperatur, nämlich

235º, nöthig, bevor die größte Expansion zu Ende ging. Ich prüfte die

Expansion des Dampfes bis zu einer Temperatur von 450º F. hinauf, und fand

sie jener der Luft gleich, und zwar ohne irgend eine Abnahme in der Geschwindigkeit

der Expansion, wie ich sie bei höherem Druke beobachtete.

Versuch 5. Diese Versuche wurden unter einem Druke von

einem oder 2 Zoll Queksilber vorgenommen. Die gebogene Röhre hatte hier in diesem

Falle an dem aufgebogenen Theile eine Kugel von beiläufig einem Zoll im Durchmesser,

und eine gleiche Kugel von demselben Durchmesser befand sich auch an dem offenen

Ende. Zwischen beiden Kugeln war die Röhre so gebogen, daß sich beide Kugeln auf

gleicher Höhe befanden. Das offene Ende über der Kugel hatte gegen 12 Zoll Länge.

Die das geschlossene Ende bildende Kugel wurde mit Queksilber gefüllt, und ein

Gleiches geschah auch um die Biegung herum; oben auf das Queksilber wurde etwas

Wasser gebracht. Die andere Kugel und ungefähr 2 Zoll der Röhre wurden mit Oehl

gefüllt. Auf diese Weise sah man den Scheitel der Säule über dem Oehle in dem zu

dessen Erhizung dienenden Gefäße. Bei dieser Anordnung befand sich das Wasser, wenn

es Dampf zu entwikeln anfing, unter einem Druke, welcher um einen Zoll Queksilber

unter jenem der Atmosphäre stand; die größte Ausdehnung hingegen endigte bei 2 Zoll

über dem atmosphärischen Druke, das Gewicht des Oehles mit eingerechnet. Des Oehles

bediente ich mich, damit man die Expansion leicht und ohne dadurch eine wesentliche

Erhöhung des Drukes zu veranlassen, beobachten konnte. Die Temperatur wurde zuerst

auf 220º F. gesteigert, und das überschüssige Wasser ausgetrieben, worauf

dann die Abkühlung begann. Wenn nun die Temperatur langsam gesteigert wurde, und die

Dampfentwikelung eintrat, so stieg das Oehl rasch beinahe um die Hälfte seines

Spielraumes, welcher ungefähr der Hälfte des Inhaltes der Kugel gleichkam. Hierauf

sank es wieder um den dritten Theil der Streke, um die es gestiegen war; und auf

diese Weise schwankte es, während die Temperatur fortwährend langsam stieg und bevor

die Kugel mit Dampf erfüllt war, zwei oder drei Mal auf und nieder. Ging die Steigerung der

Temperatur etwas rascher, so blieb das Oehl nur ein einzigesmal stehen; und erfolgte

sie sehr rasch, so erhob sich die Oehlsäule gleich einem festen Körper, der einen

lebhaften Impuls bekommen, bis zur größten Expansion des Dampfes, um auf dieser Höhe

stehen zu bleiben, indem das rasche Steigen der Temperatur dessen Rükkehr

verhinderte. Die größte Ausdehnung endete in diesem Falle bei einer Temperatur,

welche um 2 bis 3º über jener, bei der die Dampfentwikelung ihren Anfang

nahm, stand; ja ein Grad dürfte hinreichend gewesen seyn, wenn keine Zunahme des

Drukes Statt gefunden hätte. Bei Wiederholung dieses Versuches gelangte zufällig

eine kleine Quantität Oehl um die Biegung herum in die Kugel, wo sie sich mit dem

zur Dampfentwikelung bestimmten Dampfe vermengte. Ich war, als ich unter diesen

Umständen neuerdings wieder die Temperatur zu steigern anfing, erstaunt, daß der

Dampf sich nicht in demselben Grade ausdehnte und kein solches Steigen der

Queksilbersäule eintrat, wie früher; denn obwohl ich die Temperatur bis auf

240º F. trieb, so erfolgte doch nur eine gegen die frühere um die Hälfte

geringere Expansion. Bei mehrfacher Wiederholung dieses Versuches ergab sich mir

stets ein gleiches Resultat, so daß man hieraus mit Recht den Schluß ziehen kann,

daß Oehl oder Fett im Cylinder einer Dampfmaschine die Expansion oder das Volumen

des Dampfes vermindert.

Die Resultate, zu denen ich auf solche Weise gelangte, veranlaßten mich zu

untersuchen, ob der Siedepunkt des Wassers erhöht wirb, wenn man dasselbe mit Talg

oder Oehl bedekt. Ich nahm zu diesem Zweke die Temperatur der Pfanne eines

Talgkerzenfabrikanten, in welcher sich auf einer großen Menge Wassers 12 bis 14 Zoll

hoch Talg befand. Nachdem die Pfanne 10 bis 15 Minuten lang gesotten und das Maximum

ihrer Temperatur erreicht hatte, betrug diese 220° F., mithin um 8º

mehr, als sie betragen haben würde, wenn kein Talg vorhanden gewesen wäre. Bei einem

der Versuche, die ich, bevor ich auf die Idee der Röhre mit den Kugeln kam, mit der

gebogenen Röhre anstellte, brachte ich Oehl, welches zufällig Wallrathöhl war, in

Anwendung, indem hiebei die Expansion des Dampfes bei einem Druke, welcher

verhältnißmäßig geringer war als jener des Queksilbers, erforscht werden konnte. Es

war unter diesen Umständen schwierig, das geschlossene Röhrenende mit Dampf zu

erfüllen, indem der Wassertropfen in der Biegung lag; ich erzwekte es aber dennoch,

indem ich die Röhre etwas schräg hielt. Unter diesen Umständen nun trat die

Entwikelung von Dampf aus dem Wassertropfen erst ein, nachdem die Temperatur etwas

über 230º F. gestiegen war; und selbst dann ging sie bis zu 240 und

250º hinauf nur

sehr langsam von Statten. Erstaunt war ich hiebei über die Länge der Zeit, die ich

brauchte, um nach Erfüllung des geschlossenen Röhrenendes das überschüssige Wasser

als Dampf auszutreiben, und über die Quantität, welche hiebei austrat. Als ich zur

Beschleunigung dieses Processes die Temperatur bis über 260º steigerte,

entwich der Dampf in großen Blasen so rasch, daß während der ersten Versuche, welche

gegen 2 Stunden dauerten, zwei Explosionen vorkamen, bei denen jedesmal eine

beträchtliche Menge Oehl mit hinausgeschleudert wurde. Als ich, obwohl ich die Röhre

mit demselben Oehle auffüllte, ein allmähliches Sinken des Oehles in der Röhre

bemerkte, stieg mir die Vermuthung auf, daß etwas mehr als bloßer Dampf aus dem

Wasser entweichen dürfte. Bei sorgfältiger Prüfung und mehrmaliger Wiederholung der

Versuche fand ich denn auch wirklich, daß das Oehl an der Biegung der Röhre oder da,

wo es mit dem Dampfe in Berührung stand, zersezt oder in Dampf verwandelt wurde. Ich

war geneigt dieß der Einwirkung des Dampfes auf das Oehl zuzuschreiben; denn wenn

ich die Röhre plözlich aus dem zu ihrer Erhizung dienenden Gefäße nahm, sah man den

Dunst in ihr in Blasen aufschäumen. Derselbe Versuch ward mit Talg vorgenommen;

allein die Blasenentwikelung währte nicht über eine halbe Stunde, die zur

Verdünstung des überschüssigen Wassers erforderlich seyn mochte, an. Bei einigen

Versuchen jedoch wurden eine längere Zeit über, als ich es für nöthig erachtet

hatte, Dünste ausgestoßen.

Aus diesen Versuchen nun ging hervor, daß sich der Dampf bei einer Temperatur, die um

einige wenige Grade höher ist als jene, bei der die Dampfentwikelung Statt findet,

bedeutend ausdehnt. Da aber nach dem angegebenen Verfahren der Grad der Expansion

nicht bestimmt werden konnte, so schlug ich eine andere Methode, die eine genaue

Messung zuließ, ein.

Fig. 85 zeigt

den Apparat, dessen ich mich zuerst zu diesem Zweke bediente, und welcher die

Dichtheit des Dampfes bei der Temperatur, bei der er sich entwikelte, andeuten

sollte; indem die Dichtheit mit der Expansion äquivalent ist. Ebenso wurde bei den

folgenden Angaben die Temperatur als äquivalent für den Druk genommen. A, A stellt ein kupfernes Gefäß von 4,4 Zoll Weite und

beiläufig 10 Zoll Tiefe, welches an dem oberen Ende mit einem Sicherheitsventile

versehen ist, vor. B ist ein 5 Zoll langes und 2 Zoll

weites Maaß, welches 4348 Gran Wasser von 60º F. enthält; es ist durch eine

Röhre, welche mit dem Sperrhahne C communicirt, und

welche in die Seitenwand des Gefäßes, durch die sie sezt, gelöthet ist, in der Mitte

des Gefäßes fixirt. D, D ist eine andere Röhre, welche von dem Sperrhahne

aus gleichfalls durch die Seitenwand des Gefäßes, in die sie eingelöthet ist, sezt,

und welche sich im Innern des Gefäßes in der Nähe seines Scheitels endigt. F stellt einen Verdichter von 1 1/2 Zoll im Durchmesser

und 5 Zoll Länge vor; an ihn führt die Röhre K. Bei H sieht man die Luftpumpe angeschraubt. G ist die Stelle, an welcher der Verdichter an die Röhre

K gefügt ist. Dieses Gefüge wurde, damit man es

leicht abdrehen konnte, dadurch gebildet, daß man das eine Ende in das andere

einrieb, wobei jedoch, um es hinreichend luftdicht schließend zu machen, etwas

Bleiweiß angewendet werden mußte. An die anderen Seiten des Gefäßes sieht man unter

einem Winkel und so weit herabreichend, daß sie beinahe das Maaß B berührt, eine dünne Röhre mit geschlossenem Boden

gelöthet. In diese Röhre wurde ein Thermometer E

eingesezt, und zwar um die Berührung vollständig zu machen, zugleich mit etwas Fett.

I deutet die Höhe an, bis zu welcher das Wasser im

Gefäße hinaufreichte. Dieses Gefäß nun ward rings herum in gleicher Entfernung mit

einem eisernen Gehäuse, welches auch den Sperrhahn einschloß, umgeben. Am Grunde

dieses Gehäuses war eine Pfanne befestigt, auf die zum Behufe der Erhizung des

Gefäßes Holzkohlen gebracht wurden. Von dem Zapfen des Sperrhahnes aus, der, wie man

zu sagen pflegt, ein dreiwegiger war, lief ein kleiner Stab aus, der durch das

eiserne Gehäuse sezte und zum Umdrehen des Hahnes diente. Der Verdichter ward

fortwährend unter kaltem Wasser gehalten. Das Gefäß ward bis zu I hinauf mit Wasser gefüllt, so daß das Maaß B gänzlich von solchem bedekt war. Ich erwartete bei

dieser Anordnung der Theile, daß das Innere des Apparates auf dieselbe Temperatur

kommen würde, die der aus dem Wasser entbundene Dampf hat; allein Versuche ergaben,

daß dieß bei hohen Graden von Druk nicht der Fall ist. Nachdem das Gefäß auf die

gewünschte Temperatur erhizt worden, verdrängte ich aus dem Maaße B durch wiederholtes Anfüllen desselben mit Dampf die

Luft. Sodann sezte ich den Verdichter an, und zog, nachdem ich ihn in kaltes Wasser

untergetaucht, mit Hülfe der Luftpumpe sowohl aus ihm als aus der Röhre die Luft

aus. Hierauf verdichtete ich in dem Verdichter, der vorher gewogen worden, einige

Maaße Dampf, wodurch ich das Gewicht des verdichteten Dampfes und mithin auch dessen

Expansion erhielt. Bei diesen Versuchen wurde die Temperatur für den Druk genommen.

Da ich jedoch den Druk durch die Compression der Luft bestimmen wollte, so bediente

ich mich einer gebogenen Glasröhre, wie man sie gewöhnlich zu derlei Zweken

anzuwenden pflegt. Um hiebei zwischen den Atmosphären einen so großen Spielraum, als

es füglich thunlich war, zu erhalten, formte ich an dem die Luft enthaltenden Theile

der Röhre ungefähr einen Zoll über der Biegung eine Kugel; eine zweite ähnliche,

aber kleinere Kugel bildete ich an dem oberen Ende der Rohre. Nach der Zahl des

erforderlichen Atmosphärendrukes berechnete ich, daß das Queksilber nicht bis zu der

am oberen Röhrenende befindlichen Kugel hinaufsteigen würde. Die Entfernung zwischen

den beiden Kugeln betrug gegen 9 Zoll; der Zwek der Kugeln war eine Verkürzung der

Röhre um die Hälfte, d.h. im Vergleiche mit einer Röhre, welche durchaus von

gleichem Durchmesser gewesen wäre. Die dem verschiedenen Atmosphärendruke

entsprechenden Stellen der Röhre mußten durch Versuche bestimmt werden. Ich kittete

demnach dieses Instrument oder diesen Manometer, nachdem ich soviel Queksilber in

denselben gebracht, daß dessen Oberfläche unter dem atmosphärischen Druke am Fuße

der unteren Kugel stand, an eine Röhre von hinreichender Länge, und bohrte in diese,

von der Oberfläche des Queksilbers im Manometer angefangen, in Zwischenräumen von 30

Zoll kleine Löcher. Die ersten 30 Zoll machten die Oberfläche des Queksilbers, wie

zu erwarten stand, beiläufig um einen halben Zoll über die untere Kugel steigen.

Hierauf wurde die Temperatur von 54º F., welches die Temperatur der Luft war,

auf 95° F. gesteigert, und an beiden Stellen ein Zeichen gemacht. Auf solche

Art nahm ich für jede 30 Zoll Queksilber mehr einen Versuch vor, bis ich zulezt das

Instrument 24 Stunden lang unter einem Druke von 120 Zoll stehen ließ, wobei ich

eine geringe Zusammenziehung der Luft bemerkte. Endlich ließ ich das Queksilber zu

30 Zoll auf einmal ausfließen, wo ich dann das Instrument jedesmal erwärmte und auch

wieder abkühlen ließ. Der Verlust oder die Zusammenziehung der Luft schien hiebei

zuzunehmen; denn die Oberfläche des Queksilbers stand beim atmosphärischen Druke um

ein Viertheil höher als bei dem Druke, den die ersten 30 Zoll ausübten, was

andeutete, daß 3/4 der Hälfte der Luft und des Dunstes, welcher anfänglich in ihr

enthalten war, fehlten. Anfänglich war eine beträchtliche Menge Feuchtigkeit im

Manometer; nach dem Versuche schien sich deren Menge vermindert zu haben. Da die

untere Kugel innen mit schwarzem Queksilberoxyde ausgekleidet war, und da dieses

Oxyd auch die Oberfläche des Queksilbers bedekte, so vermuthe ich, daß das

Queksilber bei der Temperatur und unter dem Druke, bei dem ich arbeitete, den Dunst

oder die Luft zersezt hatte. Das Queksilber war nämlich, als ich es in das

Instrument brachte, ganz rein, und man bemerkte auch keine Spur von Queksilberoxyd,

als bis ich die lezten 30 Zoll abließ. Auch war durchaus nicht zu bemerken, daß Luft

durch das Queksilber gedrungen war. Bei den großen Schwankungen, die sich demnach bei diesem

Verfahren zeigten, verlor ich alles Zutrauen zu demselben, so daß ich mich bei den

weiteren Versuchen auf den Thermometer, den ich auch ganz passend fand, verließ.

Bei dem ersten Versuche, den ich mit meinem Apparate anstellte, ließ ich die

Communication zwischen dem Gefäße und dem Maaße noch 7 bis 8 Secunden, nachdem das

von dem Eindringen des Dampfes in das Maaß herrührende Geräusch aufgehört hatte,

eröffnet. Folgende Dichtheiten des Dampfes, die sich mir aus mehreren Versuchen als

Mittel ergaben, zeigen deutlich, daß sich der Dampf langsam verdichtete, und zwar

genau im Verhältnisse der Zeit, während welcher die Communication offen gelassen

wurde.

Temperatur.

Expansion.

212º

949,5

249

480,4

273

350

290

254,5

308

144,6.

Die Dichtheit für 212º erhielt ich, indem ich das

Sicherheitsventil offen hielt, und den Dampf frei entweichen ließ. Unter diesen

Umständen hatte die Zeit, während der man die Communication zwischen dem Gefäße und

dem Maaße gestattete, nur geringen Einfluß auf das Resultat.

Der nächste Punkt, den ich sodann zu ermitteln hatte, war die Dichtheit oder

Expansion des Dampfes, wenn die Communication unmittelbar nach dem Aufhören des

durch das Einströmen des Dampfes in das Maaß veranlaßten Geräusches aufgehoben

wurde. Das Resultat war hier folgendes:

Temperatur.

Expansion.

212º

949,5

249

662,4

273

475,6

290

374,1

307

280,7.

Obwohl mir diese Resultate der Wahrheit nahe zu kommen

schienen, so blieb der Gegenstand doch noch zweifelhaft. Ich kam daher nach einigem

Nachdenken auf eine andere Methode, die mich der Wahrheit noch näher bringen mußte,

und die auf dem Principe beruht, daß das Gefäß und das Maaß einer und derselben

Temperatur ausgesezt werden. Man sieht diesen Apparat in Fig. 86, wo A das Gefäß oder den Kessel und B das Maaß vorstellt. Beide waren von gleicher Form und Größe, und

bestanden aus einer dünnen kupfernen Röhre von 1/4 Zoll im Durchmesser und 3 1/2

Zoll Länge, die halb kugelförmigen Enden mit eingerechnet. Von ersterem zum lezteren, so wie auch von

diesem an den Verdichter läuft eine Communicationsröhre, an der sich auch die

Sperrhähne befinden. Der erstere von diesen, E, dient

zum Absperren der Communication zwischen dem Kessel und dem Maaße; der zweite I zum Absperren der Communication zwischen dem Maaße und

dem Verdichter. An der an den Verdichter führenden Röhre K bemerkt man bei H die Stelle, wo die

Luftpumpe angeschraubt wird; bei G hingegen das Gefüge

zwischen der Röhre und dem Verdichter. Der Kessel wurde zu 3/4 mit Wasser gefüllt,

und nach der Füllung die Oeffnung, welche hiezu diente, zugelöthet. Kessel und Maaß

mitsammt den Sperrhähnen brachte ich so tief in einen mit Oehl gefüllten Behälter,

daß die Röhren der Sperrhähne davon bedekt waren. In das Oehl ward ein Thermometer

so versenkt, daß er den Kessel berührte. Das Oehl wurde durch ein Holzkohlenfeuer

auf der erforderlichen Temperatur erhalten, und der Behälter war wie bei dem ersten

Apparate mit einem Gehäuse umgeben. Wenn aus dem Maaße durch Füllen desselben mit

Dampf und durch abermaliges Ausleeren desselben die atmosphärische Luft ausgetrieben

worden, sezte ich den Verdichter an, tauchte ihn in einen Bottich mit kaltem Wasser

unter, und zog die Luft mittelst der Luftpumpe aus. Nachdem dieß geschehen war,

verdichtete und wog ich, gleichwie dieß früher geschah, eine gewisse Anzahl der

gefüllten Maaße. Bei dieser Einrichtung des Apparates waren der Kessel und das Maaß

einer und derselben Temperatur ausgesezt. Da das Sicherheitsventil durch das geringe

Auslassen des Dampfes, welches bei hohen Graden des Drukes eintrat, bedeutende

Irrthümer veranlaßte, so löthete ich dasselbe fest auf, so daß also der Kessel nur

das verlieren konnte, was er an das Maaß abgab. Nach mehreren Versuchen ergab sich,

daß, wenn der Sperrhahn zwischen dem Kessel und dem Maaße bei jedesmaliger Füllung

des Maaßes eine Minute lang offen belassen wurde, der Kessel dieselbe Temperatur

erlangte wie das Maaß, indem die Differenz zwischen beiden kaum den zehnten Theil

eines Zolls betrug. Das Oehl wurde hiebei häufig in Bewegung gesezt, damit die

Gefäße stets mit einem Medium von gleicher Temperatur umgeben erhalten wurden.

Auf diese Weise erhielt ich die Dichtheit des Dampfes bei verschiedenen Temperaturen

und verschiedenen Graden des Drukes, so wie auch bei der Temperatur, mit der er aus

dem Wasser aufsteigt, ganz genau. Das Maaß enthielt bei einer Temperatur von

60º F. 2947 Gran Wasser. Folgende Quantitäten nahm ich für die Expansion des

kupfernen Maaßes an: bei 212º 2958 Gran; bei 273º 2963 Gran; bei

310º 2967 Gran; das Weitere in demselben Verhältnisse. Zu jeder Wägung wurde das Maaß

10 Mal gefüllt. Die Luft wurde am Anfange jedesmal mit der Pumpe ausgezogen; am Ende

der ersten fünf Füllungen wurden gleichfalls einige Züge gemacht. Deßgleichen wurden

alle übrigen Vorkehrungen, durch welche Irrthümern vorgebeugt werden konnte,

getroffen. Zehn Füllungen des Maaßes bei 212º F. gaben 34 Gran Wasser, was

einer Expansion von 870 gleichkommt; bei 250,5º gaben sie 58 Gran, Expansion

510,5; bei 293º 87 Gr., Expansion 340,8; bei 332º 127 Gr., Expansion

233,7; bei 346º 147 Gr., Expansion 202,1. Die aus der Dichtheit abgenommene

Expansion erhellt hienach aus folgender tabellarischer Zusammenstellung.

Temperatur.

Gran.

Expansion

212º

34

870

250,5

58

510,5

293

87

340,8

332

127

233,7

346

147

202,1.

Sehr schwierig war es, die Sperrhähne gehörig schließend zu erhalten; aus vielen, mit

verschiedenen Metallen angestellten Versuchen ergab sich, daß Blokzinn noch am

besten zur Verfertigung ihrer Röhre geeignet ist. Ich ließ das ursprüngliche

Hahnrohr, welches weit genug war, mit Zinn ausgießen, wobei ich in der Mitte der

Röhe einen kleinen Draht, welcher die Communicationsöffnung durch das Zinn bilden

sollte, fixirte. Sodann ließ ich in der Mitte des Zinnes die Löcher für die

Schlüssel zu 2/10 Zoll im Durchmesser so ausbohren, daß rings herum eine zur Bildung

des Hahnrohres hinreichende Menge Zinn blieb. Die Schlüssel, welche ich aus einer

ziemlich harten Legirung von Kupfer und Zinn verfertigte, ließ ich abschleifen, dann

in einem messingenen Loche gut einreiben und endlich auf der Drehebank poliren.

Zulezt wurden die Schlüssel ganz rein und nur mit etwas Feuchtigkeit so lange in die

zinnernen Löcher eingerieben, bis diese lezteren durchaus glänzend geworden. Das

Communicationsloch wurde an der gehörigen Stelle beiläufig im Durchmesser eines

Stiftes von mittlerer Größe gebohrt. Auf diese Art erlangte ich Hähne, die beinahe

vollkommen schlossen, und an denen während der ganzen Dauer der Versuche

verhältnißmäßig nur sehr wenig Abnüzung zu bemerken war.

Nachdem ich dem beschriebenen Verfahren gemäß die Dichtheit des Dampfes bei der

Temperatur des Wassers ausgemittelt, hatte ich zunächst die Dichtheit zu bestimmen,

welche der Dampf bei gleichbleibendem Druke bei einer Temperatur hat, welche um

10º höher ist als jene des Wassers, aus dem er aufstieg. Ich sezte zu diesem

Behufe den

Oehlbehälter aus zwei getrennten halbcylindrischen Gefäßen zusammen, so daß ein zwar

dem früheren an Größe gleichkommender, allein in der Mitte durch eine Scheidewand

getheilter Behälter zum Vorscheine kam. In diese Scheidewand schnitt ich eine Kerbe

von solcher Tiefe, daß der mittlere Sperrhahn mit der Communicationsröhre ebenso

hoch wie bei den früheren Versuchen mit Oehl bedekt war. Die oberen, die Scheidewand

bildenden Ränder der beiden Behälter löthete ich zusammen, und ebenso that ich dieß

auch an den Rändern der in die Scheidewand geschnittenen Kerbe, damit das Oehl weder

auslaufen, noch auch zwischen die beiden Behälter gelangen konnte. An den Böden

verband ich die beiden Behälter durch eine an jeden derselben gelöthete Platte auf

solche Weise, daß zwischen beiden Behältern ein zur Aufnahme einiger Blätter

gewöhnlichen Schreibpapieres hinreichender Raum blieb. Auf solche Art war zwischen

dem Kessel und dem Maaße, von denen der eine in den einen und das andere in den

anderen Behälter gebracht wurde, die Communication bedeutend gehindert. Nachdem

beide Behälter so weit mit Oehl gefüllt worden, daß der Apparat auf dieselbe Tiefe

wie bei den früheren Versuchen in dasselbe getaucht war, brachte ich in jeden

derselben einen Thermometer, und leitete während der Versuche die Hize auf solche

Art, daß das Oehl in dem das Maaß enthaltenden Behälter um 15 bis 20º F.

heißer war, als in dem anderen, den Kessel enthaltenden Behälter. Dessen ungeachtet

schlage ich wegen der Communication, die durch die Röhre zwischen dem Kessel und dem

Maaße bestand, das Mehr der Temperatur des Maaßes nicht höher als auf 10º an.

Die Füllung des Maaßes geschah wie bei den früheren Versuchen. Das Resultat dieser

Versuche erhellt aus folgender Zusammenstellung.

Temperatur.

Grane.

Expansion.

212º + 10º

17,5

=

1690,2

250 + 10

34

=

870,8

293 + 10

64

=

463,2

332 + 10

108

=

274,9

346 + 10

131

=

226,7.

Aus diesen Resultaten geht hervor, daß Dampf von 212º

bei den ersten 10 Graden, um welche man seine Temperatur steigert, sein Volumen

beinahe verdoppelt; daß dieses Verhältniß der Expansion bei höheren Temperaturen

aber rasch abnimmt, indem bei Dampf von 346º F. die durch eine

Temperaturerhöhung von 10º veranlaßte Expansion nicht über den achten Theil

des ursprünglichen Volumens beträgt. Hierin dürste der Hauptgrund liegen, warum man

viel weniger Brennmaterial braucht, um mit Maschinen von hohem Druke dieselbe Kraft wie mit solchen

von niederem Druke zu erzeugen. Es geht aber zugleich auch hervor, daß die Differenz

nur sehr gering oder nichtig seyn würde, wenn man sich beider Maschinen gehörig

bediente.

Man hat gefunden, daß, wenn der Kessel zu 2/3 oder darüber mit Wasser gefüllt war,

und man durch den geöffneten Sperrhahn Dampf aus dem Kessel ausströmen ließ, in

demselben Momente das Sicherheitsventil emporgetrieben wurde, und einen Augenblik

lang noch mehr Dampf austrat. Dieß ereignete sich hauptsächlich, wenn mit hohem

Druke gearbeitet wurde, selbst wenn das Ventil so beschwert war, daß es einem um

zwei Atmosphären größeren Druke entsprach, als der Dampf zur Zeit hatte. Diese

Erscheinung nimmt jedoch in dem Maaße ab, als der Kessel weniger Wasser enthält. Es

scheint mir nun, daß wenn plözlich eine Zunahme der Dampfentwikelung eintritt, die

erzeugte Quantität den Raum, den der Dampf permanent einnimmt, übersteigt; d.h. daß

der Dampf dann eine explosionähnliche Wirkung ausübt. Hiedurch erklärt sich, warum

in einigen Fällen die Kessel in dem Momente plazten, in welchem das

Sicherheitsventil aufstieg.

Diesen Versuchen gemäß wird sich der Dampf dann am vortheilhaftesten anwenden lassen,

wenn man den Feuerzug, nachdem er den Kessel verlassen, so baut, daß er die

Dampfröhre umschließt und einmal um den Cylinder läuft. Auf diese Weise wird nämlich

eine genügende Steigerung der Temperatur erzielt, indem bei niederem Druke 2 bis

3º ausreichen. Ich schlug schon im Jahre 1826 den Maschinenbauern Claude, Girdwood und Comp. in Glasgow zur Erreichung

desselben Zwekes ein ähnliches System vor. Auch befolgt man dermalen bei dem Baue

einiger Locomotiven eine ähnliche Anordnung, um die Hize der Cylinder zu erhalten.

In diesen Fällen, oder da wo der Cylinder mit einem Gehäuse, in welches vom Kessel

her Dampf eintritt, umgeben ist; oder da wo er zur Verhütung der

Wärme-Ausstrahlung mit schlechten Wärmeleitern umkleidet ist, dürfte das

Innere des Cylinders wegen der Reibung des Kolbens an den inneren Cylinderwänden

etwas höher seyn. Ich machte einige Versuche zur Ermittelung dieses Punktes; es

gelang mir aber mit vollkommen belasteten Maschinen und ungehindertem Dampfe bisher

noch nicht. An einer Maschine nahm ich den Schmierhahn aus und führte dafür einen in

die Mitte eines Korkes eingesezten Thermometer ein. Wenn die Maschine in Gang

gebracht und das Drosselventil gänzlich geöffnet worden, stieg der Thermometer auf

216º F., worauf er dann später wieder bis auf 162º herab fiel. Der

Dampf war hier aber durch das Drosselventil bedeutend gehindert, und die Maschine

war nicht belastet,

so daß sie kaum mehr that, als daß sie sich selbst trieb.

Ich stellte einige Versuche an, in der Absicht zu ermitteln, welches denn die

Quantität Wärme ist, die der Dampf absorbirt, wenn man seine Temperatur von 215 auf

335º F. steigert. Ich baute mir zu diesem Zweke einen Apparat, welcher aus

einem kleinen Kessel bestand, auf den ich eine Glasröhre kittete, die, nachdem sie

ungefähr 2 Zoll weit von dem Kessel weggelaufen, nach Abwärts und dann wieder

parallel nach Aufwärts gebogen wurde. Die beiden parallel laufenden Stüke hatten

ungefähr 6 Zoll Länge und waren durch einen Raum, der einen Zoll betrug, von

einander geschieden. Von dem aufsteigenden Schenkel aus lief die Röhre unter einem

rechten Winkel gebogen ungefähr einen Zoll weit in derselben Linie, in der sie von

dem Kessel ausgegangen, um dann abermals eine Biegung nach Abwärts zu wachen, und

sich 2 1/2 Zoll von dieser Stelle entfernt in eine kleine Spize zu endigen. Diese

Röhre, welche aus dünnem Glase bestand, hatte 2/10 Zoll im Lichten, während ihre

Mündung an der Spize nur 1/15 Zoll hatte. Diesen Apparat richtete ich zum Behufe der

Versuche so ein, daß die parallelen gebogenen Röhrenstüke in ein mit Oehl gefülltes

Gefäß von 8 Zoll in der Tiefe und 2 Zoll Weite, welches mit Hülfe eines Gasbrenners

auf der gewünschten Temperatur erhalten wurde, untertauchten. In dem Gefäße befand

sich beständig ein Thermometer. Der Kessel, in den gleichfalls ein Thermometer

eingesezt war, wurde mittelst einer Oehllampe bei allen Versuchen auf einer

Temperatur von 215º F. erhalten. Die Spize der Röhre leitete ich eine kleine

Streke unter die Oberfläche von kaltem Wasser, welches in einem gläsernen, mit einem

Thermometer ausgestatteten Gefäße enthalten war. Den über der Biegung befindlichen,

nicht in das Oehl untergetauchten Theil der Röhre umwikelte ich zur Verhütung der

Wärme-Ausstrahlung mit Wollengarn. Das Oehlgefäß, welches die Glasröhre

enthielt, durch die der Dampf zu strömen hatte, wurde bei dem ersten Versuche auf

der Temperatur von 212º erhalten, so daß der Dampf bei seinem Eintritte in

das Wasser eher eine etwas geringere Temperatur hatte als jene war, bei der er

erzeugt wurde.

Ich brachte 2229 Gran Wasser von 52º F. in das gläserne Gefäß, und brachte

dieses so lange in die angegebene Stellung, bei der sich der Dampf in ihm

verdichtete, bis die Temperatur um 20°, nämlich bis auf 72° gestiegen

war. Als ich das Wasser hierauf wog, fand ich es bei einer Lufttemperatur von

62º um 34 Gran schwerer. Zur Vermeidung der durch die abkühlende Wirkung der

Luft bedingten Irrthümer schlug ich dasselbe Verfahren ein, welches Graf Rumford bei seinen Versuchen befolgte. Das

Oehlgefäß und die Dampfröhre wurden bis auf 265º erhizt; das Gewicht des

Wassers, und die Temperatur, bei der es genommen wurde, blieben bei allen Versuchen

dieselben; und jeder Versuch währte ungefähr 1 1/2 Minuten. Die Resultate waren, wie

folgt:

Dampf bei:

Wasser bei 52º:

Gran.

Gran.

214º

2229

+ 20º

2272

43

265

–

+ –

2269

40

335

–

+ –

2268

39.

Hieraus folgt, daß der Dampf nur eine geringe Quantität Wärme

absorbirt, um bis auf das Aeußerste seiner Expansion gebracht zu werden, und eine

noch geringere Quantität, wenn er über diesen Punkt hinaus erhizt wird. Ebenso läßt

sich aus diesen Versuchen abnehmen, daß die gebundene Wärme des Dampfes etwas über

1000º beträgt, und daß für das, was von dem gläsernen Gefäße absorbirt wird,

sogar noch etwas mehr zugegeben werden muß.Der Verf. dieses schon vom Jahre 1834 datirenden Aufsazes bemerkt in einem an

die Redaction des Mechanics' Magazine

gerichteten einleitenden Schreiben, daß er die Resultate seiner Versuche,

die mit den von anerkannten Autoritäten aufgestellten Ansichten hie und da

im Widerspruche stehen, nicht der Oeffentlichkeit übergeben hätte, wenn er

sich nicht durch fortgesezte Beobachtungen und Erfahrungen seither noch mehr

von deren Richtigkeit überzeugt hatte. A. d. R.

Tafeln